Fusión latinoamericana

Más un instinto que un estilo, más una tendencia múltiple que un movimiento formal, la fusión latinoamericana es una expresión que permite designar los diversos resultados que generaciones de creadores, músicos y grupos chilenos han obtenido durante cinco décadas a partir del cruce entre las ricas fuentes de la música del continente adoptadas en Chile. Como método y espíritu tiene una genealogía que puede remontarse a los intentos de folclor panamericanista previos al Neofolklore de los '60, y que luego pasa por la fusión de conjuntos de la Nueva Canción Chilena, se mezcla con el instinto del rock y llega hasta compositores, intérpretes y conjuntos de la actualidad, abiertos al jazz, la música basileña y las raíces europeas.

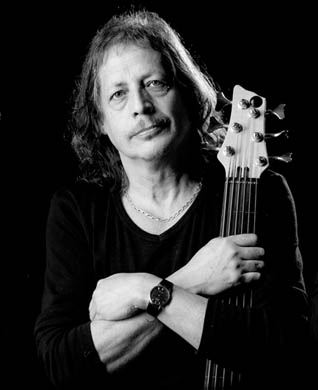

La bitácora de viaje del grupo Congreso mantendrá por siempre un espacio reservado a la figura de Ernesto Holman, el bajista eléctrico que introdujo sonoridades modernas y nuevas propuestas no sólo al interior de este conjunto quilpueíno, sino entre una amplia comunidad de músicos de fusión que siguieron sus pasos. Holman abrió las posibilidades expresivas del llamado bajo activo a un grupo de solistas en las décadas de 1980 y 1990, demostrando que su instrumento no necesariamente debía estar relegado a una sección rítmica. Holman ha sido, además, un pionero en la inspiración de la música mapuche y militante de la "resistencia ternaria", una defensa aguerrida de los ritmos de la tierra.

Inicialmente llamado Reptilian Beats, el proyecto de Reptila apareció en escena hacia 2018 con una propuesta musical puesta en marcha por la cantante Andrea Zárate y la percusionista y baterista Maite Rojas, y una idea acerca de la música, el sonido, el ritmo y la imagen escénica dispuestas en iguales proporciones. Reptila recoge distintas fuentes de sonido, los tambores orgánicos africanos y afrolatinos, los beats sintéticos de la electrónica y un sentido del pop sin fronteras ni etiquetas. El resultado ha sido una música situada en el espacio del world beat, con libertad de pensamiento y acción. Repitla logró una importante presencia en este sentido durante su actuación en el Festival Womad de 2022, que le dio visibilidad entre las músicas del mundo, y una posterior gira de conciertos en Europa. Andrea Zárate era la cantante del grupo multicultural LaSmala de Valparaíso, mientras que Rojas ha sido colaboradora de Javiera Mena, entre otros nombres. Más adelante el proyecto incorporó a la tecladista Dominga Corral, que también había tenido un paso por el folclor como acordeonista, por ejemplo en un dúo con Belencha Mena. Entre sus colaboraciones aparecen grabaciones junto a Michéle Espinoza (Mamma Soul), Fran Riquelme (Newen Afrobeat), Juanito Ayala, Sarazul y Paulopulus.

Cantante, clarinetista, guitarrista, percusionista y compositora, Diana Rojas fue una de las figuras que surgieron musicalmente desde la experiencia del grupo Cántaro, formado en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y depositario de una herencia de tres décadas entre el cruce de la música docta y académica con la música popular y folclórica. Su paso por Cántaro (1999-2011) y por el grupo La Comarca (2002-05) definieron así su identidad, que en más tarde Diana Rojas proyectaría en sus trabajos independientes.

Formado en el clarinete clásico, aventurado más tarde en la improvisación, consolidado en el jazz y proyectado en la fusión e incluso en la cantautoría, Mauricio Barraza ha sido un exponente contemporáneo dedicado del clarinete y el clarón. Otros solistas de jazz como Andrés Pérez y Diego Manuschevich, lo utilizaron como alternativa al saxofón. Pero en el tránsito del tiempo Barraza pasó de una música a otra, para combinar aspectos del jazz, la música docta y el pop en el disco Baladí (2017).

Ítalo Pedrotti es uno de los charanguistas más importantes surgidos durante los ’90, que aprendió del propio Horacio Durán (de Inti-Illimani) las propiedades solísticas del instrumento andino en un contexto urbano y de fusión. En 2003, cuando Pedrotti aún pertenecía a la formación de Entrama, formó el ensamble progresivo Charanku para liderar un proyecto personal de música contemporánea de raíz folclórica y al mismo tiempo rockera, en una combinación que incluyó un triple frente de charangos y ronroco (charango mayor) junto con una base eléctrica con guitarra, bajo y batería.

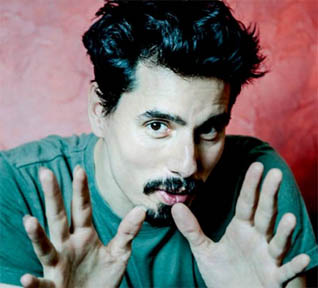

Trovador formado en las postrimerías de la dictadura, David Azán fue integrante del grupo de música latinoamericana Coré durante los años '90, donde actuaban músicos como Manuel García y los futuros integrantes de Inti-Illimani, Daniel Cantillana y Christian González. Alumno del compositor y profesor Fernando Carrasco, referente en la música latinoamericana a través de las décadas, Azán ha sido a la vez que autor de canciones y cantor, arreglador, sesionista, productor discográficos y diestro guitarrista. Sus trabajos en este ámbito se diversifican desde el acompañamiento para el canto comprometido de Rebeca Godoy, hasta su decisiva mano en álbumes tan distintos como Viñeta (2010), del propio Daniel Cantillana, y Hecho a mano (2012), de la cantautora pop Jazmín Gómez. Sus discos solista son Pop de palo (2015) y Canto forastero (2018).

Primero compositora, después autora y finalmente cantante. Daniela Conejero describió una ruta musical desde el conservatorio y la música docta hacia los espacios ganados por la música popular, siempre con una marcada inspiración latinoamericana y folclórica, y con la figura de Violeta Parra muy presente en su obra. Conejero fue parte de una generación de voces nuevas de la fusión y sus canciones autorales compartieron aristas con músicos como Lorena Gormaz, Valentina Rodríguez, Susana Lépez o Marcelo Vergara.

Ensamble de cámara, principalmente en el uso de las cuerdas, que combina sonidos nobles y de perfil docto como el violín y el cello contrastados con los de la guitarra acústica y el bajo, procedentes de la música popular. Formados en 2015 alrededor del guitarrista y compositor Ricardo Tampier, su enfoque observa aspectos de la música latinoamericana de las raíces en un tratamiento libre que incluye elementos del folk, el jazz, la improvisación e incluso el rock progresivo. Su primer disco es Tierra (2016), con obras escritas para estas cuerdas provenientes de las músicas académica y popular, además de flauta traversa y batería, nuevos ejemplos del cruce de universos sonoros.

Es una palabra única en la que conviven las ideas musicales que rondaban alrededor del compositor y vibrafonista Guillermo Rifo en la parte final de los años '70. Latinomusicaviva fue entonces el proyecto más decisivo de su historia en busca de una estética para la naciente fusión y de una mirada impresionista de la ciudad de Santiago. Como ensamble de breve duración, abrió varias puertas para el surgimiento de esa fusión que no venía desde el rock, como en el caso de Los Jaivas, sino de la combinación de distintas experiencias que el propio Rifo había tenido como percusionista docto y de jazz, además de autor de una música que obtenía insumos de los ritmos folclóricos chilenos.

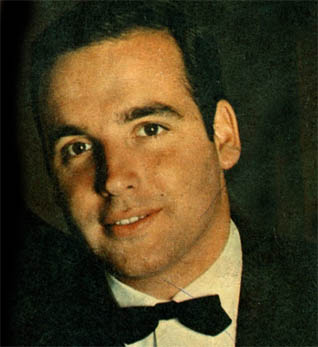

Uno de los trabajos más importantes y reconocidos de Guillermo Willy Bascuñán ha sido el que desarrolló durante los años sesenta junto al conjunto vocal Los Cuatro Cuartos (sobre todo, por su labor en el disco Al séptimo de línea). En sociedad con Pedro Messone y Luis Chino Urquidi, el cantautor le dio ahí forma a parte de lo mejor de la corriente conocida como Neofolklore, que volvió a hacer atractiva la raíz chilena y sudamericana, de acuerdo a un trabajo vocal y de arreglos nunca antes realizado en el país. Pero el músico ha destacado también en experiencia junto a otros grupos, como solista y —sobre todo— como autor para canciones popularizadas por otros. Su aporte al respecto incluye títulos clásicos de la canción chilena, como "El solitario", "Cuando rompa el alba", "El ovejero", "Los viejos estandartes" y "Voy pa' Mendoza".

Antu Kai Mawen es el grupo que formó el percusionista y fundador de Sol y Lluvia, Charles Labra, cuando se separó de sus hermanos, en el año 2000, y en medio de acusaciones por lo que él consideraba era la comercialización de su conjunto inicial. Ante la imposibilidad de usar el nombre Sol y Lluvia, que fue patentado en esas mismas fechas por la agrupación original, Charles adoptó el de Antu Kai Mawen, que en mapudungun significa, justamente, Sol y Lluvia. Allí trabaja como líder natural, junto a su hijo, Hans, y acompañantes más o menos estables.

El proyecto de unión de las tradiciones de la poesía y canto popular de Violeta Parra y la escuela de música contemporánea brasileña de Hermeto Pascoal fue también una vinculación entre colores y entre sensibilidades musicales. Verde y violeta: la multi-vientista carioca Aline Gonçalves y el guitarrista porteño Simón Schriever se conocieron en 2004 en los talleres de arreglo y armonía de Itiberê Zwarg, histórico sideman de Pascoal y se conectaron además en la obra avant-garde de Parra contenida en el álbum Composiciones para guitarra (1999).

El soul latino y la balada R&B fueron las primeras vías de expresión de la cantante, compositora y profesora de música serenense María Illanes, vinculada entonces a un frente de voces cultoras de esta raíz negra del pop, como Carito Plaza, Martina Lecaros, K-réena y Celeste Shaw, intérpretes capitalinas que nutrieron esa nueva escena. Aunque su evolución musical, una vez que se mudó a España, tomó elementos de la canción acústica folk que le dio categoría de cantautora.

Juana Fe, o también llamada Juanafé, es una banda musical pero sus fundamentos, su inspiración y sus formas de trabajo trascienden el quehacer estrictamente artístico. Por esta razón han sido considerados un proyecto insigne en la música chilena de la década de los 2000. Conocidos masivamente por su canción "Callejero", el conjunto desarrolla los sonidos tropicales chilenos y continentales, se han presentado intensamente en Chile, y han viajado varias veces al extranjero. Gestores del fundamental sello y estudio La Makinita, en 2014 vieron partir a su cantante y fundador, el carismático Juanito Ayala.

Ismael Oddó es un músico de varias dimensiones. Es parte de Quilapayún desde el año 2003, adonde llegó a ocupar el lugar de su padre, Willy Oddó, asesinado en noviembre de 1991. Pero además de esa militancia, participa en otras agrupaciones como Maestro Juba, un combo salsero con integrantes de Chancho en Piedra, la banda en vivo de Manu Carrasco, y, desde mayo del 2011, en su propia carrera solista, que ya tiene dos discos y se sigue abriendo circuitos en vivo. También ha colaborado como productor o como banda de soporte de músicos como Manuel García, Ángel Parra y Álvaro Henríquez. En 2019 presentó su tercer disco, con canciones basadas en viejas grabaciones dejadas por su padre.

Cantante, cantautora y pianista Javiera Abufhele muestra diversas vías de llegada a la música, toda vez que fue criada en un ambiente musical, se formó en escuela de música y se proyectó como intérprete de repertorios y como autora de canciones propias. Como Javiera Abufhele ha sido cantante de jazz, compositora y profesora, mientras que con su identidad de Tinyay pasó a una cantautoría vinculada a la música latinoamericana y sus folclores. Su primer trabajo editado en disco es el EP Contradicha (2022).

Saxofonista de todos los registros, soprano, alto, tenor y barítono, además de la flauta traversa, Jaime Atenas Sánchez es reconocido como una de las torres del grupo Congreso. Allí llegó como un joven músico de la Quinta Región para grabar el disco Pájaros de arcilla (1984) y desde entonces fue un referente en el sonido en transformación y consolidación para el conjunto. Pero su historia como nombre propio lo sitúa en el amplio abanico de músicas, como saxofonista en orquestas de baile y televisión y también en bandas de jazz-rock y ensambles de cámara y orquestas sinfónicas, donde mostró un amplio conocimiento de los lenguajes musicales junto con la diversidad de los timbres de sus instrumentos.

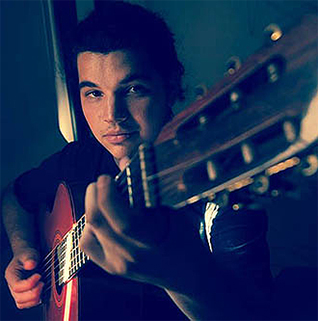

Las primeras creaciones de Tomás del Real superaron los límites de la trova latinoamericana sanguínea para introducirse en el territorio del folk europeo, con influencias celtas y balcánicas. Esa fusión de dos tradiciones quedó registrada en Tomando forma (2014), el primer disco del cantautor, que lanzó a los veinte años tras la experiencia de un viaje de seis meses solo junto a su guitarra por ciudades de Bélgica, Escocia, Bulgaria y Eslovenia. A lo largo de su historia, Del Real ha transitado un camino de encuentros entre esas vertienes musicales de su tierra y las pertenecientes a las músicas del Viejo Mundo, hasta llegar al dúo folk Don’t Chase the Lizard, que en 2022 formó junto a la violinista, cantante y compositora estonia Lee Taul.

Guistarrista de jazz y música popular de fusiones, Italo Aguilera ha sido uno exponente de las tradiciones del swing y el bop, con un sonido límpido y con la figura principal de Charlie Christian como modelo, sobre quien desarrolló una tesis de grado universitario. Con su álbum Meteoro, se apuntó uno de los guitarristas de la primera partida de músicos que en 2016 grabaron para el sello Vértigo: Diego Riedemann, Tomás Gubbins y Nicolás Reyes.

El cruce con la tradición, el folclor y el teatro es parte esencial del concepto de Villamillie, el dúo que desde 2010 ocupa a la actriz y cantante Marcela Millie y al músico Juan Pablo Villanueva —son sus apellidos los que forman el nombre del proyecto— en un cauce musical premiado, sonoramente explorador, y de valioso aporte en colaboraciones y conciertos.