Nueva Canción Chilena

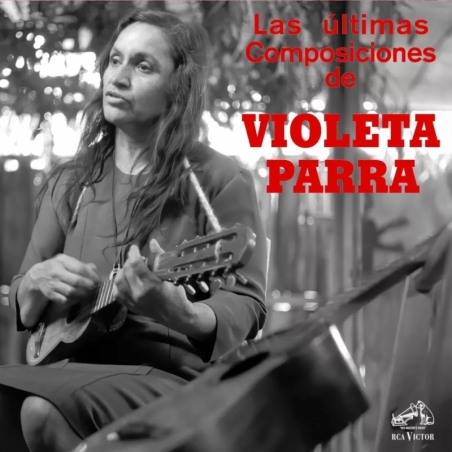

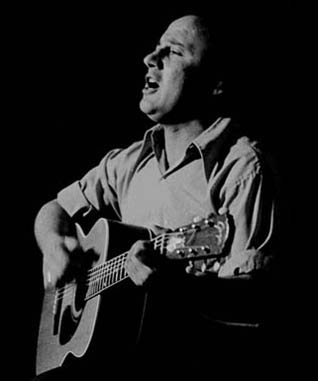

Suele definirse a la Nueva Canción Chilena por su variante política, y por cómo convirtió al canto en un instrumento de reflexión y acelerador de cambios sociales. Pero este movimiento musical ofrece claves únicas en la historia del arte popular: en los últimos años de la década de los '60, abrió a nuestra canción a las influencias sonoras latinoamericanas, asumió como un deber los aires de cambio de la época, tendió un puente creativo entre la raíz folclórica y otros géneros (sobre todo, el Neofolklore, la trova y el rock), y concibió su propuesta como una expresión amplia, que incluyó vistosos avances en su trabajo escénico y en la gráfica de sus álbumes. Su arco más interesante es el que va desde 1967 (año de la muerte de Violeta Parra, su principal inspiradora) a los primeros tiempos del gobierno de la Unidad Popular. El golpe de Estado fue un impacto definitivo para sus más importantes figuras, la mayoría de las cuales debió exiliarse; no pocas después de presidio y tortura. El asesinato de Víctor Jara, en septiembre de 1973, convirtió su nombre en un símbolo y, a su legado musical, en el acervo internacionalmente más difundido del movimiento.

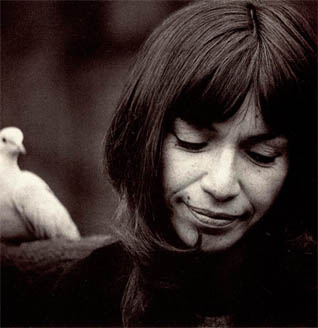

A través de una extensa carrera dirigida por su firme y a la vez dulce sello de autora, Isabel Parra se ha destacado como una de las más reconocibles voces de la música popular chilena, más allá de sus excepcionales vínculos familiares. La hija de Violeta, hermana de Ángel, sobrina de Roberto y madre de Tita —por nombrar sólo a algunos de sus parientes destacados en la canción— se caracteriza por una pluma delicada, pero de ácida observación cuando así lo dicta la contingencia; y es entre estos dos polos que se debaten sus más importantes composiciones. Es, entre otras cosas, la gran voz femenina de la Nueva Canción Chilena.

Taller Recabarren fue uno de los muchos proyectos que ocuparon al compositor Sergio Ortega durante su exilio en París, y se convirtió en uno de los grupos importantes para la difusión de música chilena en Europa en los años setenta. Aunque su discografía fue breve, incluyó una importante cantata histórica basada en la vida de Bernardo O’Higgins.

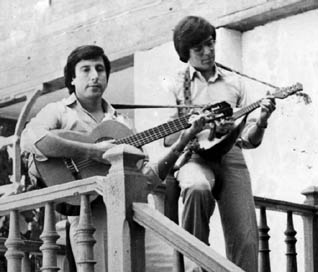

La de Quelentaro fue una carrera extensa y marginal a los medios masivos de difusión, sostenida en una poesía solemne, cercana al mundo obrero del que provenían sus integrantes. Aunque nacidos como un grupo, casi toda la historia de Quelentaro fue la del dúo afianzado entre los hermanos Gastón y Eduardo Guzmán, cantautores capaces de sostenerse mutuamente incluso durante el quiebre impuesto por el exilio.

El trayecto de Fernando Ugarte como cantautor ha tenido interrupciones temporales importantes, pero ninguna de ellas ha resultado definitiva. Sus discos están separados por cuatro décadas de distancia, lo cual es una más de las muchas peculiares señas biográficas de este creador santiaguino residente hace décadas en Italia, a quien usualmente se le asocia a la Nueva Canción Chilena aunque su música está, sobre todo, firmemente anclada en el folclore campesino del Valle Central.

Se inició en conjuntos de raíz folclórica a fines de los años '60 y ha desarrollado gran parte de su trabajo en los escenarios de la música, pero Patricio Liberona siempre ha mostrado la inquietud por rebasar esos límites, y puede considerarse un cantautor de oficio intermitente. El teatro, la actuación, la escritura, la pintura, la escultura y los guiones son oficios que ha desempeñado este autor, un hombre que tras integrar desde 1970 uno de los jóvenes conjuntos de la Nueva Canción Chilena en Los Moros, fue parte como solista de los años del Canto Nuevo, pero ha dejado el grupo de su trabajo impreso en formatos diferentes al del disco.

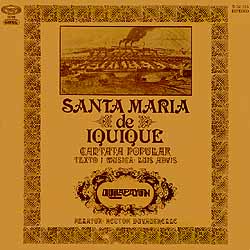

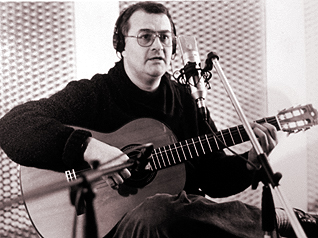

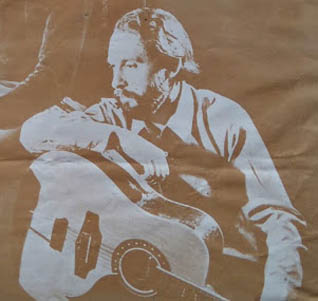

Su paso resuelto por géneros musicales usualmente alejados entre sí convirtió a Luis Advis Vitaglich en un compositor de una versatilidad única en la historia de Chile. Sin haber estudiado en un conservatorio, y con una formación más ligada a las humanidades (se licenció en Filosofía), Advis fue encontrando su camino musical de un modo casi autodidacta. Asociado a baladistas, folcloristas, orquestas sinfónicas y de cámara, y bandas y cantautores de fusión latinoamericana, Advis marcó al menos un gran hito de la cultura chilena con la fundamental Cantata Santa María de Iquique (1969), aunque el total de su discografía es la constante de cumbres, ineludibles en el estudio de la música chilena del siglo XX.

Inti-Illimani® (o Inti-Illimani “Nuevo” o Inti-Illimani Hermanos Coulon) es el nombre la que se denominó a una de las dos facciones de ese grupo, luego que en junio de 2004, tres integrantes históricos del conjunto iniciaran una nueva agrupación musical, y reclamaran el patrimonio y el nombre de Inti-Illimani. La alineación que permaneció, se siguió presentando como Inti-Illimani, sin ninguno de esos apellidos, y no reconoce a sus ex compañeros como representantes del conjunto. Al margen del conflicto, el conjunto ha mantenido casi su misma misma formación por más dos décadas, y es un activo protagonista de la música chilena. Ha desarrollado una discografía que ha revisitado la historia musical chilena, y donde es muy frecuente la colaboración con otros músicos muy diversos, como Fernando Ubiergo, Isabel Parra, Mon Laferte o Los Bunkers. El 2023 desarrollaron un disco en conjunto con el joven cantautor italiano Giulio Wilson y se presentan regularmente en Italia y en Chile, y países de Europa y América Latina.

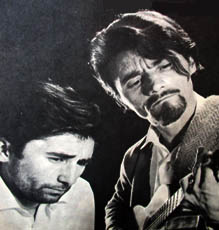

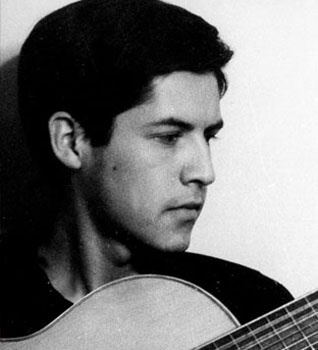

Aunque ambos cantautores se han destacado en sus respectivas carreras solistas, Isabel Parra y Ángel Parra formaron, también, un exitoso dúo, y bajo ese nombre publicaron sobre una docena de discos desde mediados de los años '60. Su trabajo en vivo se hizo leyenda a través de la Peña de los Parra, en Santiago de Chile, y se extendió bien entrados los ochenta durante el exilio de ambos en Europa. Juntos y por separado, sus nombres se enlazan con lo más trascendente del movimiento de Nueva Canción Chilena.

Fernando Carrasco es un musico versatil. Compositor, formador e intérprete eximio de guitarra, charango, acordeón y otros instrumentos, ha sido protagonista de distintos momentos de la historia musical chilena. Llegó a Santiago a los 18 años a estudiar al Conservatorio de la Universidad de Chile, y en apenas dos años fue parte los conjuntos de la Nueva Canción Chilena, Huamarí, Dúo Coirón y una etapa de Los Curacas. Tras el golpe de 1973, integró Barroco Andino, y desde 1977 inició su trabajo solista, donde ha desarrollado varios discos con Aranto, un elenco de diversas formaciones que ha estructurado en función de cada uno de sus proyectos. El 2009 se integró a Quilapayún, un conjunto del que estuvo cercano desde los años 70, y adonde aporta su voz de barítono, composición de canciones y la ejecución de arios instrumentos. Al mismo tiempo, ha sido compositor y arreglador , y el 2020 fue investido como Decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

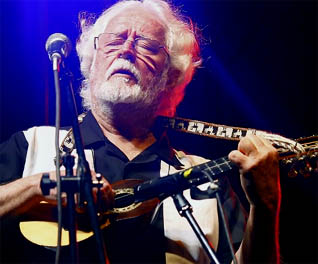

Si Horacio Salinas ha sido el director histórico de Inti-Illimani, si Jorge Coulon ha sido su mejor vocero y José Seves ha tenido la voz más poderosa del conjunto, entonces Horacio Durán ha sido el rostro más característico de este fundamental conjunto chileno. Integrante del grupo desde sus inicios, Durán es el hombre identificado con el charango en la alineación de Inti-Illimani, así como el más carismático y cercano al borde caribeño que el conjunto ha desarrollado a lo largo de su carrera. Reconocible además por el pelo cano que lo caracteriza desde el regreso del conjunto a Chile tras el exilio, el músico ha desarrollado un trabajo propio en paralelo al grupo. De este modo integró el conjunto chileno-italiano Trencito de los Andes, con el que grabó el disco Escarcha y sol (2000), y es también parte como solista de la comunidad de charanguistas chilenos y como tal figura en los discos colectivos Charango: autores chilenos (2001) y Charango: autores chilenos, vol. 2 (2016).

Está entre los nombres importantes de la Nueva Canción Chilena, pese a que, en el caso de Rolando Alarcón, sus canciones han trascendido más que su biografía y figura. La popularidad de su obra está fuera de discusión: algunas de sus canciones incluso están en los libros de pedagogía Básica, con “Doña Javiera Carrera” o “Mi abuela bailó sirilla” empleadas como ejemplos de ritmos regionales en la formación escolar chilena. El suyo es un catálogo injustamente perdido, pues salvo en recopilaciones folclóricas —donde se recoge su trabajo con el conjunto Cuncumén en el comienzo de su carrera—, las grabaciones de Alarcón son hasta hoy difíciles de encontrar.

En junio del 2004 nació esta facción de Inti-Illimani, con integrantes del legendario conjunto. El núcleo formado por Horacio Salinas –su director musical-, José Seves y Horacio Durán tuvo diferencias irreconciliables con sus ex compañeros en cuanto a la continuidad y la formación de Inti-Illimani, y por eso recrearon la agrupación que desde ese año se conoció como Inti-Illimani Histórico, autodeclarado heredero de la historia que el conjunto inició en 1967.

Por sus muchas colaboraciones con otros músicos y la impronta de su trabajo solista, Patricio Castillo puede distinguirse como uno de los integrantes más importantes que fue parte del conjunto Quilapayún, al que se integró muy joven y acompañó de modo intermitente hasta 1971 (para luego reintegrarse, por un período, en los años noventa). Castillo ha sido un destacado cantautor y multiinstrumentista, activo en la música por más de cinco décadas, dueño de una extensa discografía, recorridos por el mundo y asociaciones con gente como Isabel Parra, Víctor Jara, Los Jaivas y Amerindios.

Quilapayún es la expresión más comprometida y política de la música en Chile, y al mismo tiempo un poderoso proyecto artístico. El grupo fue el mayor emblema de la Nueva Canción Chilena, el más identificado con el gobierno de la Unidad Popular, y su repertorio fue el que mejor representó, antes y después del Golpe Militar de 1973, a la izquierda política del país y de otras partes del mundo. En 1973, nombrados "embajadores culturales" por Salvador Allende, estaban en París el 11 de septiembre y allí comenzó su exilio. Los años siguientes tuvieron una intensa actividad de solidaridad con Chile y un proceso de renovación artística. El fin de la dictadura en 1988 significó la salida de algunos integrantes y un período de menor actividad. Tras algunas crisis, y la existencia de dos grupos que reclamaban el nombre Quilapayún, hoy continúan su historia, con músicos en Chile y Francia, y consagrados como una de las agrupaciones más importantes de la historia de la música popular chilena.

El Grupo Lonqui, uno de los conjuntos germinados al alero de la Nueva Canción Chilena, nace en 1969 como una derivación del grupo de canto y bailes folclóricos Lonquimay, iniciado en 1961. Como aquel, las distintas etapas del grupo tienen como base la pareja formada por los músicos Richard Rojas y Ester González, junto a sucesivos integrantes y siempre bajo la dirección de Rojas. Su trabajo, a veces discreto dados los tiempos que le tocó vivir, nunca se detuvo el todo hasta la muerte de su líder el año 2007.

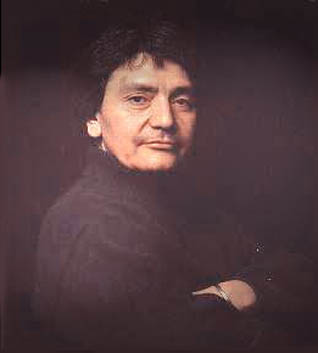

Todo movimiento artístico importante acoge a creadores cuya biografía se cruza con la de los protagonistas y explica varios de sus hitos y logros, pero que sin embargo no consigue con ello dejar su nombre en el recuento histórico. Juan Capra, cantautor y pintor, puede ser considerado el gran desconocido de la Nueva Canción Chilena, y su historia es la de un talento que alguna vez resultó señero e influyente, incluso fuera del país, pero que fue apagándose poco a poco hasta toparse con una muerte atribulada y en un incomprensible olvido.

José Seves posee una de las voces mejor dotadas de la historia musical chilena. Y aunque la mayor parte de su historia está vinculada a Inti-Illimani (cuya voz corresponde a clásicos como “Vuelvo”, “Sambalando” o “Medianoche”), el cantante es también compositor y tiene una carrera solista antes y después de su paso por el Inti. Antes como cantante radial e intérprete folclórico del dúo Anita y José, y luego, tras su retiro temporal de su conjunto en 1998, como cantautor y folclorista. Hoy es parte de la facción histórica de Inti Illimani, al mismo tiempo que continúa su trabajo creativo independiente.

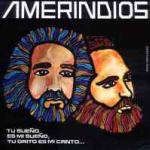

Un tipo de canto social guiado más por el humor que por el discurso fue el fresco aporte del dúo Los Zunchos a la canción política de los años setenta y ochenta en Chile. Su trabajo suele circunscribirse a la etapa de auge del Canto Nuevo, pero ya en los tiempos de la UP Eduardo Sepúlveda y René Figueroa animaban peñas y fiestas populares con sus canciones en autodefinido «ritmo de chacota», y que en diversos momentos los emparentó con grupos como Amerindios y Transporte Urbano.

"Cambia, todo cambia" ha sido el gran aporte solista de Julio Numhauser al cancionero popular chileno, pero su trabajo musical ofrece vertientes más amplias y diversas que las de la pura cantautoría. Junto a los hermanos Julio y Eduardo Carrasco, Numhauser fue uno de los tres fundadores del grupo Quilapayún, y alcanzó a estar con ellos hasta su primer álbum, en 1967. Fue él quien buscó el nombre del conjunto y estableció el contacto con su primer director artístico, el cantautor Ángel Parra. Luego de su partida, comenzó una larga historia musical con diversos conjuntos en los que siempre fue el compositor principal. Destaca entre ellos sobre todo el dúo Amerindios, uno de los nombres más frescos del movimiento de Nueva Canción Chilena.

Las sílabas iniciales de los nombres de sus primeros tres integrantes formaron el vocablo Huamarí, un conjunto que durante sus cuatro años de trabajo tuvo a otros miembros pero nunca dejó de estar atado al inicial impulso que, en octubre de 1967, motivó a un trío de aún liceanos a formar un conjunto, cautivados todos ellos por la música de raíz y compromiso social en los albores de la Nueva Canción Chilena. Pasaron por allí intérpretes que han seguido vinculados a la creación popoular, como Marcelo Castillo, Marcelo Coulon (Inti-Illimani) y Fernando Carrasco.