Música clásica

Se considera música clásica a la música académica hasta antes de la década de 1950, cuando los nuevos lenguajes ocuparon la creación de los compositores.

Un cruce que va desde la música clásica, en sus dimensiones sinfónicas y camerísticas, hasta el jazz contemporáneo han marcado la historia de Patricio Pato Banda, solista que desde 2006 inició un camino musical en ciudades de Alemania como Saarbrücken y Colonia. Desde allí consolidó su posición como músico en un circuito europeo de orquestas y además presentó sus propios trabajos creativos. En esa línea figura el álbum Everywhere & nowhere (2021), con música para cuarteto de jazz contemporáneo, que incluyó la participación del reputado tenorista estadounidense Seamus Blake.

Zoltan Fischer fue el primero de una familia de músicos en Chile, que incluye a su esposa Elena Waiss y sus hijos Edith y Edgar. Trompetista, violista y violinista, además de profesor, su trabajo se extendió por cinco décadas del siglo XX: integró la primera formación de la Orquesta Sinfónica de Chile, fue uno de los fundadores de la Escuela Moderna de Música y un promotor de la música de cámara, integrando ensambles como el Cuarteto Chile y el Cuarteto Santiago.

Como concertista clásico, Mauricio Valdebenito ha orientado su propuesta hacia los repertorios latinoamericanos y chilenos para guitarra, grabando una serie de discos y explorando además la frontera entre la música escrita y la oralidad. Es un músico altamente dotado, perteneciente a esa generación pródiga de guitarristas chilenos que ganó espacios y créditos en los '90, luego de que Luis Orlandini obtuviera en 1989 el histórico concurso de la Radio ARD en Munich: Romilio Orellana (n. 1970), Wladimir Carrasco (n. 1972), José Antonio Escobar (n. 1973) y Carlos Pérez (n. 1976), entre otros.

La vida de la pianista, cantante y compositora Tania Naranjo ha transcurrido principalmente en la ciudad de Malmoe, en Suecia, donde en 1996 completó sus estudios de piano clásico y se convirtió en una destacada concertista. Pero en simultáneo, y echando mano de las influencias musicales que llevaba desde Chile, Naranjo ha concretado una propuesta compositiva que une aspectos de la música docta europea y la música popular, representada tanto en el folclor latinoamericano como en el jazz y sus lenguajes modernos. Es un enfoque que quedó reflejado en el disco La industria del miedo, la primera de sus grabaciones realizadas en Suecia.

Cantante, directora, diseñadora de escenografía y vestuario y profesora son roles que ha desempeñado Miryam Singer desde los ‘80, con la ópera como su principal campo de acción. En 2020 se convirtió en la cuarta mujer en recibir el Premio Nacional de Artes Musicales, luego de Margot Loyola (1994), Elvira Savi (1998) y Carmen Luisa Letelier (2010).

Guitarrista, compositor, académico e innovador en la enseñanza del flamenco, Carlos Pacheco Torres tiene credenciales suficientes como para figurar entre los músicos que más lejos ha llegado en su campo. Nacido en Temuco y criado en Gorbea, desde 1989 viene escribiendo una historia musical del todo desconocida. Ese año llegó Córdoba, una de las ciudades de Andalucía donde el flamenco es patrimonio puro, y allí ha llegado a ser investido por los propios gitanos y flamencos como «maestro». Junto a Carlos Ledermann en Chile, Carlos Pacheco Torres es el otro gran nombre entre los docentes de la guitarra flamenca.

El tránsito entre Chile y Francia ha marcado la trayectoria de María Paz Santibáñez, una pianista que ha tocado en las principales salas del país, ha desarrollado una carrera internacional como concertista y ha grabado discos en los que autores europeos se encuentran con compositores chilenos. Habiendo sufrido la violencia de la dictadura militar en los años 80, su trabajo también ha tenido un foco en la promoción de los derechos humanos y un concepto que ella ha definido como “memoria y futuro”.

Formada como pianista y clavecinista, Elena Waiss fue una de las primeras integrantes de la Orquesta Sinfónica de Chile y es parte de una familia de músicos que incluye a su marido, el violista Zoltan Fischer, y sus dos hijos: la pianista Edith Fischer y el cellista Edgar Fischer. Su mayor impacto, sin embargo, estuvo en el ámbito de la enseñanza: desde mediados del siglo XX y hasta su muerte, fue la principal impulsora de la Escuela Moderna de Música.

Contrabajista clásico y de jazz, Carlos Rossat fue un referente en la actividad musical de la Quinta Región, integrante de diversas orquestas y protagonista de la escena jazzística local desde fines de la década de 1980. Se le considera un puntal en la instalación del contrabajo en el jazz moderno, como un sucesor del porteño Luis Basaure. De perfil silencioso y austero, su pulso firme y su sonido amplio se escuchó en sucesivos y activos proyectos, tríos, cuartetos, quintetos y sextetos que delinearon ese sentido actual para el jazz.

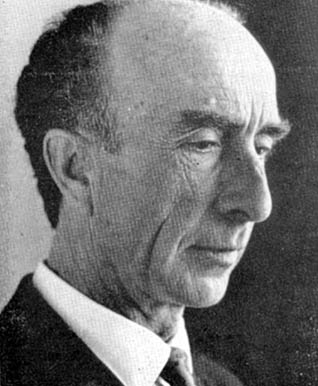

Director de orquesta, profesor, fundador de coros y creador de audiencias, además de Premio Nacional de Música de 2006, Fernando Rosas Pfingsthorn es una de las personalidades más importantes en la música chilena académica en la segunda mitad del siglo XX. Desde la creación de la afamada Orquesta de Cámara de Chile (1964), la Agrupación Beethoven (1976), la Radio Beethoven (1981), la Fundación Beethoven (1990), la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (1994) y sobre todo el trabajo que llevó a cabo hasta desembocar en el nacimiento de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (2001), lo describen como un incansable gestor cultural.

Hija del compositor Alfonso Letelier y hermana del también compositor Miguel Letelier, la cantante Carmen Luisa Letelier ha hecho su recorrido en el ámbito de la interpretación, la enseñanza y la gestión. Su larga trayectoria contempla repertorio orquestal, de cámara y ópera, así como trabajos con el Conjunto de Música Antigua UC y el Ensemble Bartók. En 2010 se transformó en la tercera mujer que recibió el Premio Nacional de Artes Musicales, luego de Margot Loyola (1994) y Elvira Savi (1998).

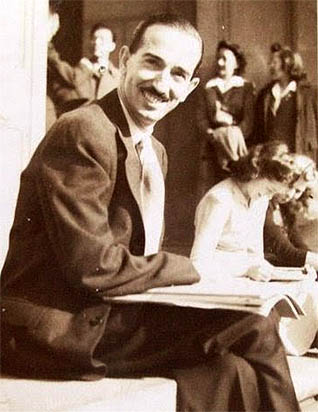

Jorge Peña Hen es el precursor de un movimiento de orquestas juveniles e infantiles que fue pionero en América Latina y, después de su asesinato a manos de agentes de la Caravana de la Muerte, gestionó e institucionalizó Fernando Rosas. Compositor, director de orquesta, educador, gestor y fundador de numerosas instituciones, su iniciativa señera dio nacimiento a la Orquesta Sinfónica Infantil de La Serena, con la participación de niños de sectores vulnerables, y a la Escuela Experimental de Música en la misma ciudad.

Edith Fischer es una de las intérpretes de piano clásico más relevantes de la música chilena, gracias a una trayectoria que se extiende desde mediados del siglo XX y hasta entrado el siglo XXI. Hija del violista Zoltan Fischer y la pianista y profesora Elena Waiss, además de hermana del cellista Edgar Fischer, su trabajo como pianista la ha llevado a ofrecer múltiples conciertos y realizar grabaciones en Chile y el extranjero. En paralelo, ha sido profesora y ha fundado escuelas y festivales en Suiza, país donde residió por varios años.

Tenor lírico, director de coro y orquesta, académico y educador, Víctor Alarcón Díaz es reconocido como el último gran eslabón en la cadena de la tradición de la música coral en Chile. Formador de diversas agrupaciones, como el Coro de Estudiantes de la Universidad Católica en los años '80 o el Coro Bellas Artes en los '90, amplió su rango como formador al asumir la dirección del Coro Crecer Cantando en 1992, programa que al alero del Teatro Municipal de Santiago lo llevó a recorrer el país instruyendo profesores. Alarcón dirigió, además el elenco titular de ese programa y creó en la UC el ensamble vocal e instrumental Concerto Vocale, con el que incursionó en un amplio y arriesgado rango del repertorio docto, desde la música antigua y barroca hasta la música contemporánea. Su trágica muerte, debido a un accidente en 2018, dejó tempranamente al país sin otra de sus mayores figuras musicales.

Una de las personalidades más relevantes en una equidistancia que existió entre la música docta y la música popular fue el percusionista, compositor, arreglador, director orquestal, académico y educador Guillermo Rifo. Su propia historia cruza parte de la historia de la música chilena a desde mediados de los años ’60, con una participación de 30 años en la Orquesta Sinfónica de Chile, una categoría como compositor docto y solista de música contemporánea para percusiones. Además se le considera el primer vibrafonista del jazz chileno y fue impulsor de agrupaciones camerísticas de fusión como Aquila (1973), Sexteto Hindemith 76 (1975) y Latinomusicaviva (1978). El musicólogo Juan Pablo González lo considera "un músico para la ciudad de Santiago", por su cualidad de representar ese paisaje urbano a través composiciones como "Puente del Arzobispo", "Providencia al mediodía", "El cerro San Cristóbal" y "Santiago de noche". Guillermo Rifo murió a los 76 años, en enero de 2022.

René Amengual Astaburuaga fue un importante académico y participó en reformas a la educación musical escolar chilena, pero su temprana muerte impidió la concreción de un catálogo creativo más amplio y diverso. Compositor y pianista, estudió con Alberto Spikin, Pedro Humberto Allende y Rosita Renard en el Conservatorio Nacional. Después de completar esta formación en 1935, inició su carrera académica como instructor en el departamento de ópera, profesor asistente de piano y profesor de análisis. Además, cofundó y dirigió la Escuela Moderna de Música en 1940, enseñó en el Liceo Manuel de Salas, fue secretario del Instituto de Extensión Musical y director del Conservatorio (1947-54).

Premio Nacional en 1968, Alfonso Letelier cumplió un rol relevante en la promoción y la formación musical chilena, al impulsar una política de unificación de todos los estamentos musicales de la Universidad de Chile en su actual Facultad de Artes. Como compositor académico obtuvo prestigio nacional e internacional con sus obras vocales. Es el padre de dos músicos que obtuvieron el Premio Nacional en Artes Musicales: el compositor y organista Miguel Letelier (en 2008) y la contralto Carmen Luisa Letelier (en 2010).

Premio Nacional de Arte en 2000, Carlos Riesco destacó como compositor y gestor, dirigiendo el Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile y presidiendo la Academia Chilena de Bellas Artes. Inició su formación como compositor en 1943 con Pedro Humberto Allende en la Universidad de Chile. Desde 1947 hasta 1949 estuvo en Nueva York y tomó cursos con David Diamond, Aaron Copland y Olivier Messiaen. Tres años después volvió al extranjero, primero a México para estudiar con Rodolfo Halffter, y luego a Francia, para matricularse en la clase de Nadia Boulanger.

Soprano clásica en una etapa de madurez musical, Esperanza Restucci había aparecido como una joven vibrafonista y cantante pop de la escena de los ’90 a la cabeza del grupo Masticables, razón por la que no es posible ubicarla en los mapas de la música chilena con precisión. Su historia la conduce por caminos alternativos unos de otros, sin mayores detenciones, y aunque su perfil ha estado de manera natural en un plano secundario, sigue siendo una de las figuras recordadas de esa generación. Restucci combinó su acción como percusionista melódica única en su tiempo, improvisadora, compositora, cantante pop y, final y definitivamente, intérprete de lírica de cámara con una serie de proyectos en este campo, estudios en Alemania y publicación de discos.

Era muy lógico que la historia del hijo del vibrafonista Carlos Vera Pinto se encaminara hacia el estudio de este instrumento de percusión melódica. Tuvo el vibráfono siempre a la mano, los discos de Lionel Hampton, Milt Jackson y Bobby Hutcherson en la repisa y acceso directo al Club de Jazz, escenario donde Vera padre se presentaba con el grupo Nexus, que comandaba junto al saxofonista alto Patricio Ramírez. Carlos Vera Larrucea se convirtió en uno de los últimos eslabones en la corta cadena del vibráfono en el jazz chileno.