Bolero

El bolero es una de las formas de canción romántica más fuertes en el mundo latino. Su ritmo pausado, lento y cadencioso originado a partir de raíces españolas y caribeñas surgió en Cuba y fue proyectado a nivel internacional desde México, pero en Chile el bolero fue un ritmo adoptado en propiedad por el gusto popular como parte de la identidad musical. Incluso más allá de que la figura rutilante del género por definición y a nivel mundial sea un cantante chileno, compositores e intérpretes de renombre sobre todo en los años '50 y '60 han creado y recreado un indesmentible bolero chileno, con el respaldo de las completas orquestas de la época dorada de la radiotelefonía o bien con las guitarras y el requinto propio de los tríos melódicos de bolero a la usanza de los internacionales Los Panchos.

La cita impecable a un antiguo género de la canción popular en castellano particularmente anclado a Chile, como lo ha sido el vals peruano, es lo primero que se reconoce en el trabajo de Los Celestinos, conjunto nacido en Santiago y que en sus conciertos y grabaciones combina el homenaje a viejos títulos del género con composiciones propias en similar clave. Su música abarca también bolero y cueca; y dos de sus integrantes fueron parte de la agrupación cuequera La Gallera, lo cual en parte explica su aplicación y fuerza en la interpretación en vivo y la destreza sobre los instrumentos. Además de un disco (Se sufre pero se aprende, 2014), Los Celestinos registran hasta ahora colaboraciones en estudio con Rulo y Carola Guttmann, y han compartido escenario con El Bloque Depresivo y Max Berrú.

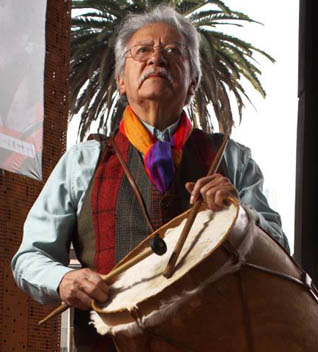

Max Berrú es uno de los integrantes fundadores de Inti-Illimani, y el primer músico que en esa condición abandonó el conjunto. En 1997 razones derivadas de su vida personal (fundamentalmente, un nuevo matrimonio y una nueva hija), lo llevaron a renunciar, aunque su ligazón con la música y con el grupo nunca se cortaron. Desde entonces, editó dos discos y se presentó regularmente mostrando repertorio latinoamericano. Ecuatoriano de nacimiento, se quedó definitivamente a vivir en Chile, hasta que, afectado por un cáncer, falleció en Santiago en mayo de 2018 a los 74 años.

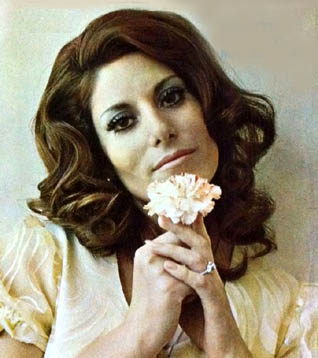

Con picardía y femeneidad interpretativa en su canto, baile y despliegue escénico, Mirtha Carrasco es unas estrellas de la tonada y la canción popular en los años '50 y '60, perteneciente a ese frente de voces centrales en la industria que proyectó el folclor en los escenarios urbanos, en radios y en el disco, junto con Ester Soré, Carmen Ruiz, Silvia Infantas o Margarita Alarcón. Tuvo su despegue musical en Rancagua y cuando se trasladó a Santiago para actuar en auditorios radiales se hizo conocida inicialmente cantando boleros, tangos y valses, tres pilares de la música popular de época. Fue lady crooner en la orquesta de Don Roy, según puntualiza la base de datos de Documentos y Joyas del Folclore Chileno. Su paso al folclor, sin embargo, la convertiría definitivamente en estrella, con giras internacionales a Argentina, Perú, Uruguay e incluso Australia. Mirtha Carrasco se rodeó de distintos elencos y figuras de ese folclor de masas, grabando discos con Cantares de Chile y Lo Granjeros, además de actuar con el Trío Añoranzas, Los Hermanos Lagos, Los Puentealtinos, el Conjunto Huincahonal y Los Puntillanos, entre otros. Como nota de color en su historia, Carrasco está en el recuerdo de los tiempos con su cueca bailada junto a Chilote Campos para un spot de Cafiaspirina de Bayer, emitido en salas de cine.

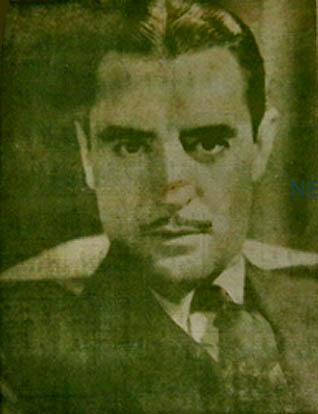

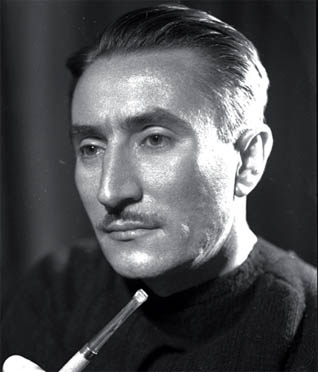

Armando González Malbrán es el hombre que escribió ''Vanidad'', una canción reconocible sin dudas entre las composiciones más elegantes del cancionero popular de Chile. Inclinado al estilo cosmopolita del tango, del foxtrot o del jazz más que a la escuela típica de la tonada propia de su tiempo, el autor escribió además numerosos valses peruanos y con ''Vanidad'' sentó ya en los años 30 las bases del futuro bolero chileno, todo en sus apenas 38 años de vida.

Como promesa para la música popular chilena entró Douglas a la industria a sus 29 años, con covers en su repertorio y el padrinazgo del mismo mánager que había descubierto a Zalo Reyes más de veinte años antes. Pero desde ese debut con su versión para “Cariño malo”, de Palmenia Pizarro, el cantante consiguió cruzar hacia las súperventas de la música romántica, donde al menos en los años noventa ejerció de autorizado monarca. Douglas mantiene hasta hoy una regular agenda. Su voz poderosa, la participación frecuente en estelares de televisión y una estampa de total corrección lo convirtieron en el fetiche de las madres, quienes lo bautizaron como el «Príncipe del amor», y se aseguraron de tenerlo regularmente en las parrillas radiales. Douglas profesionalizó desde entonces una carrera musical que hoy busca suerte en Miami, como su lugar fijo de residencia y trabajo.

Cantante melódica y pianista, Priscila Rubio es la mujer detrás de Priscila Ninoska, figura que llegó como nombre propio luego de la presencia que tuvo en la música popular latinoamericana, principalmente a través de conjuntos cumbieros de diversa consideración, enfoque y alcance: LaBanda en Flor (2012-16), Lady Sharon (2013-17) y Chorizo Salvaje (2016-18). También integrante de orquestas del Festival de Viña del Mar, inició su trabajo como cantante solista en el campo de los ritmos latinoamericanos del recuerdo, bolero y vals, que llevó al escenario con sus coloridas puestas en escena y su rol de mujer fatal de cantinas.

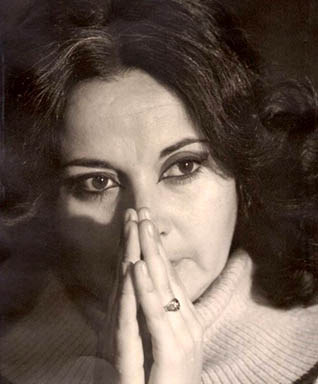

La tradición del bolero tiene a una cantante chilena inscrita entre sus grandes voces femeninas, y no es entusiasmo nacionalista sino dato reconocido en varios países. Sonia von Schrebler destacó primero, desde niña y junto a su hermana, como parte del dúo Sonia y Myriam, y al fin de esa asociación decidió continuar a solas con un nombre artístico. Sonia la Única fue una de las voces importantes de la canción chilena en el siglo XX —no sólo en el bolero, cabe aclarar—, asentada en México durante parte importante de su carrera, y con colaboradores y apoyos cercanos tan relevantes como Armando Manzanero, Consuelo Velásquez, Lucho Gatica, el director de orquesta Chucho Ferrer, y los reputados compositores Joaquín Prieto y Rubén Fuentes. "La bikina", "Esta noche la paso contigo" y "Te amaré toda la vida" fueron canciones que ella grabó por primera vez, y que hoy figuran entre clásicos románticos en castellano.

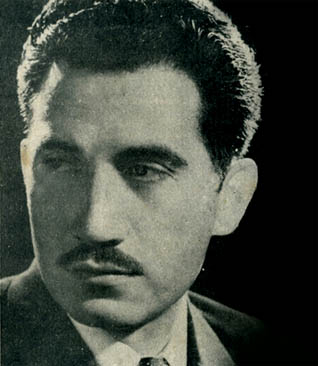

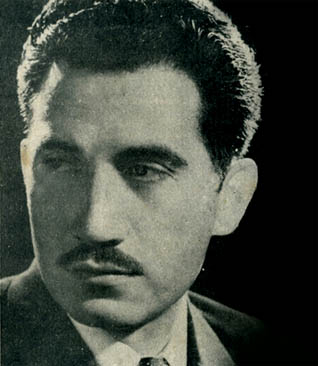

Uno de los precursores del éxito de la música mexicana en Chile es Fernando Trujillo. Contemporáneo del éxito de cantantes internacionales como Pedro Vargas y Pedro Infante, tiene edad suficiente para haber empezado al mismo tiempo que los adelantados locales de Los Queretanos o Los Huastecos del Sur, de los que formó parte entre 1953 y 1963, y convivió luego en frecuentes festivales rancheros con dúos, cuartetos y cantantes mariachis como Lupita Aguilar, Los Hermanos Bustos, Los Llaneros de la Frontera o Eliseo Guevara. Pero también el bolero y el gran cancionero latinoamericano fueron parte de su repertorio. En grabación junto a la orquesta de Valentín Trujillo, su hermano menor, popularizó además el éxito "Antofagasta dormida", vals de Gamaliel Guerra. La cercanía con tan prestigiado pianista lo hizo convivir desde pequeño con la música en casa como un lenguaje cercano, y acompañó luego gran parte de sus mejores grabaciones. Además de la música compartieron ambos un mutuo gusto por el boxeo, pero además el viaje quizás más relevante del Trujillo mayor: invitado por Valentín, al fin en 1998 pudo conocer México.

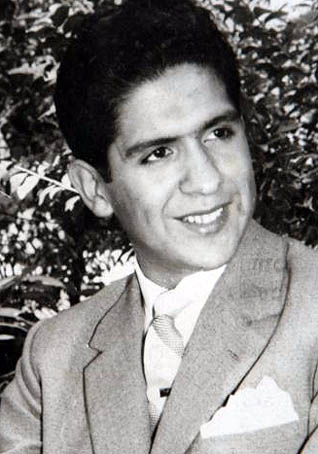

Aunque Marco Aurelio se inició como cantante en el aficionado escenario de un liceo de Santiago - el Valentín Letelier -, el tiempo lo convirtió en uno de los principales intérpretes de los años '60 en Chile. Vinculado a los comienzos del Festival de Viña y el auge de la Nueva Ola, legó una de las baladas más famosas del cancionero chileno, "Amor por ti", que compuso en 1969 y que ha sido grabada muchas veces dentro y fuera de Chile . Tal como muchos intérpretes de su generación, Marco Aurelio se mantuvo activo hasta entrado los años 2000, editando discos de temas populares (suyos o ajenos) y con esporádicas presentaciones en vivo en restaurantes, clubes y festivales de provincia. Falleció a comienzos de 2025.

Más de cincuenta años como guitarrista de oficio, estilos y diversidad dieron a Fernando Otárola la categoría de último sobreviviente de la bohemia musical capitalina. Es la era de los locales nocturnos del centro, las boites, los salones de baile, los auditorios radiales y los cancheos, animada por una generación de astros de la música popular a la que Otárola se sumó siendo un joven de diecinueve años. Su estatura musical alcanza los campos del tango, el bolero, la canción melódica, el swing y las orquestas populares, frentes que jamás abandonó.

La de Rebeca Godoy es una de las voces más persistentes en la canción comprometida en Chile, entregada a su vocación por la música latinoamericana entre sones de bolero, ranchera, tango, vals peruano y la raíz folclórica chilena así como a las causas sociales de las que siempre se hizo parte desde los escenarios, a partir de sus inicios a mediados de los años '70.

La televisión ha sido una gran vitrina para el talento del pianista y orquestador Valentín Trujillo Sánchez, aunque no del todo justa con la profundidad de su trabajo y el alcance de sus vastos conocimientos musicales. El casi eterno acompañante del animador Don Francisco, como director de orquesta en “Sábados Gigantes” es, también, uno de los arregladores fundamentales de la música popular chilena durane una era de oro para la industria fonográfica, tanto en discos como en grandes conciertos. Junto con ello, Trujillo fue proyector de nuevas figuras de la música a lo largo de las primeras décadas del siglo XXI. En 2024 su nombre marcó un hito más al convertirse en el primer intérprete de música popular en ser distinguido con el Premio Nacional de Música.

Su nombre es Rafael Berríos, pero se hizo famoso como Rabanito, el acordeonista que llegó a ser considerado como uno de los mejores en su instrumento en Chile, por lograr un estilo de interpretación propio y una gran destreza, que le permitieron dominar el tango, la cueca, el jazz y otros ritmos de la música popular.

En una época en que las orquestas populares no tuvieron ni la más mínima parte de los espacios con que siempre contaron en la noche bohemia capitalina desde los años '20, la irrupción de la big band dirigida por Juan Azúa bajo el nombre de The Universal Orchestra vino a reactivar la estética de la música ligera de atril y el swing jazzístico. No sólo pasó a ser la más reconocida entre sus pares desde los comienzos de la década de los 2000, sino que su versatilidad estilítica, el glamour de sus presentaciones, la inclusión de históricas voces y la convocatoria de buena parte de los mejores solistas del jazz de la época, hicieron de The Universal Orchestra un suceso en sí misma.

Un título basta a Donato Román Heitman para quedar en la posteridad: ‘‘Mi banderita chilena’’ (1935). Grabada por algunos de los más importantes exponentes de las tonadas chilenas y luego enseñada a generaciones de escolares, la canción alusiva al azul del cielo, la nieve de las montañas y al rojo de copihue es, junto a ‘‘Si vas para Chile’’ (1942), de Chito Faró, y ‘‘Chile lindo’’ (1948), de Clara Solovera, la primera de las tres postales más tradicionales de toda la música típica chilena.

Una voz profunda y con matices, ideal para la interpretación de la canción de raíz folclórica más sentimental, distinguió a Ginette Acevedo desde los años sesenta, cuando inscribió su estilo en una exitosa apuesta por proyectar la raíz folclórica sudamericana a las grandes audiencias. Su nombre se extendió entonces por Argentina, Perú, Venezuela y México antes de que la intérprete cumpliera los 30 años de edad, y en una internacionalización excepcional incluso para los estándares actuales. Desde entonces se ha mantenida activa, sobre todo en espectáculos en vivo. Títulos como "La torcacita" y "Mujer en el tiempo" confirman su huella en la música chilena.

Conocida como actriz de teatro y televisión, la primera disciplina artística de Amaya Forch fue, sin embargo, el canto, que estudió en la Escuela Moderna de Música y que ha desarrollado de modo más consistente desde alrededor del año 2000. Además de una serie de grabaciones, Forch participó del musical El hombre de la mancha y ha sido jurado de programas televisivos de talentos. Los discos de sus primeros tiempos como cancionista se concentraron principalmente en repertorios latinoamericanos del bolero, la copla y la canción romántica; además de una incursión en el folclor chileno con La consentida (2012) y de colaboraciones con el maestro del piano Valentín Trujillo. En 2019 actuó como voz solista en los conciertos de reinvención de repertorio llevados a cabo por el director Sebastián Errázuriz y el Ensamble MusicActual.

Armando Carrera es el autor del célebre vals "Antofagasta". Nació en Valparaíso el 17 de septiembre de 1899 y se educó en la propia Antofagasta, donde, bajo la tutela de sus padres, comenzó a estudiar piano. Por supuesto que siendo el señor Carrera padre sólo un pianista por afición, sus enseñanzas no podían ser de lo más adecuadas. Por aquellos años, hacia 1910, llegaban al país las primeras pianolas y sus respectivos rollos con mazurcas, valses y especialmente ragtimes, y el niño gustaba de colocar en la pianola este tipo de música, para seguir con sus dedos el movimiento de las teclas que subían y bajaban. Ante esta actitud, sus padres optaron por ponerlo bajo la tuición de los mejores maestros de música y piano que había por entonces en Antofagasta.

Para la historia del bolero chileno, Los Hermanos Arriagada son quienes popularizaron en ese ritmo la gran canción del compositor Armando González Malbrán, "Vanidad", originalmente escrita como un foxtrot lento (o slowfox). Pero en el recuerdo de los seguidores de la canción romántica se cuentan como imprescindibles también sus versiones para “Poema”, “Sigamos pecando” y la traducción de “Nathalie”, la famosa canción del francés Gilbert Becaud. Un canto de tres voces al unísono apoyado en sobrios pero imaginativos arreglos orquestales fue parte de la marca de un conjunto que probablemente consiguió más difusión fuera de Chile que en su propio país, y que encontró un modo diferente de presentar lo que en los años sesenta era casi un subgénero: el de los boleros a trío.

Fue el rotundo éxito del grupo Los Estudiantes Rítmicos el que puso a José Goles en un mapa de jóvenes compositores de música popular en la década de 1940, y de paso fue también el famoso foxtrot “El paso del pollo” —conocido nacionalmente como “El pobre pollo”— el que lo llevó a iniciar una labor como dirigente gremial y poner todo su arsenal en la batalla por los derechos de autoría en la música chilena. Una lucha sostenida que comenzó en 1939 con la grabación de esa popular canción y que no se detuvo sino hasta 1987 con la instauración legal de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).