Cueca

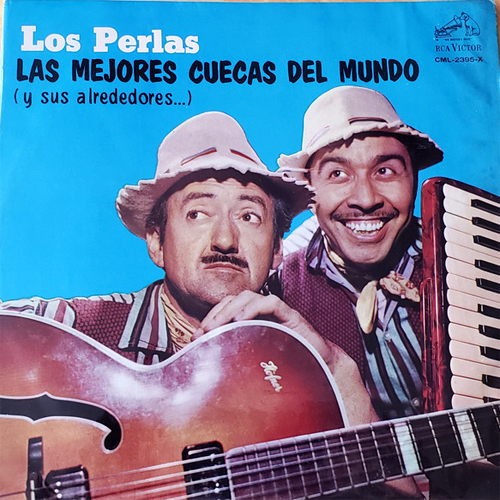

Con siglos de historia, de viajes y transformaciones, la cueca es una tradición apasionante en la música de Chile. Ha sido llamada cueca, chilena, zamacueca, marinera y zamba; se ha extendido por Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador y México y se ha discutido su cuna árabe, hispana, africana, chilena o peruana, según anota el estudioso Juan Uribe Echavarría. Por su origen en la fiesta morisca de la zambra se inclinan Pedro Humberto Allende y la dupla entre Samuel Claro y el cantor Fernando González Marabolí, quien sitúa su raíz en la tradición arábiga del canto a la rueda traído por los andaluces en la Conquista, y afirma que en la Independencia recibe el nombre de "chilena". Como tal llega en manos de la Escuadra Libertadora a Lima, donde a su vez es bautizada como zamacueca. José Zapiola y Eugenio Pereira Salas coinciden en referirla de regreso a Chile hacia 1824, y de vuelta en Perú hacia 1860 es llamada marinera a partir de la Guerra del Pacífico. Desde su origen centrino en Chile se extiende luego por variantes geográficas entre cueca nortina, campesina o chilota, y en los años '60 llega al disco como música típica y como "cueca brava", heredera de la chilena tradicional: la misma que una nueva generación descubrió a comienzos del nuevo siglo.

Los Cóndores son el segundo y último grupo de la cantante folclórica Silvia Infantas, y como tal tuvieron una doble herencia. Sucedieron a Silvia Infantas y los Baqueanos, quienes habían ganado la estatura de clásicos populares con la canción ‘‘Tonadas de Manuel Rodríguez’’ (1956). Y además mantuvieron activo durante los años 60 el legado tradicional de la música típica chilena, con nuevas versiones de ‘‘Si vas para Chile’’, ‘‘Mi banderita chilena’’, ‘‘La consentida’’ y otras tonadas y cuecas.

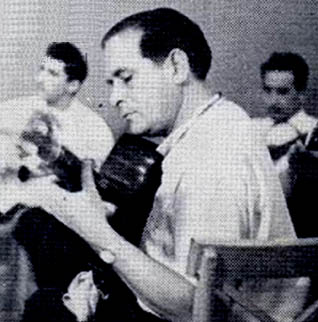

Quien llegó a ser conocido como «la primera guitarra de Chile», dejó una marca en la música nacional del siglo XX como ejecutante, compositor y arreglador; hábil en los encargos a solas pero también como director de conjuntos. Su nombre aparece mencionado con constancia a propósito de la cueca, la tonada y los éxitos de raíz folclórica de artistas como Ester Soré, Los Cuatro Hermanos Silva y Los Cuatro Huasos; y también en grabaciones de cruce entre bolero y tradición, como algunas de Lucho Gatica. Humberto Campos fue un músico prolífico que estuvo presente en diversos discos de la época, que incidió sustancialmente en la huella de la llamada tonada urbana, y que fue requerido en los estudios a la vez como instrumentista de sesión y consultor en arreglos. Se estima en unas dos mil sus grabaciones.

No hay conocedor de la tradición de la cueca chilena que no se refiera a Fernando González Marabolí como un «maestro». A su talento como cantor y extenso trabajo junto al conjunto Los Chinganeros (que él mismo fundó y dirigió por casi seis décadas), se sumó un trabajo de investigación realizado con rigor y afecto, fundamental para comprender la cueca desde sus raíces y en los más amplios alcances imaginables, incluso metafísicos (lecciones registradas en el fundamental libro Chilena o cueca tradicional). Aunque se ganó la vida como matarife, su capacidad de relacionar el folclor chileno a disciplinas tales como la filosofía, la historia universal, las culturas vernáculas y hasta la astronomía fue siempre sorprendente. Sus palabras e ideas siguen citándose tras su muerte.

A partir de la tradición de la cueca urbana y el contacto personal con cantores tan fundamentales como Hernán Nano Núñez, Los Santiaguinos han sido uno de los conjuntos nacidos en los años noventa en Chile que colaboró a darle continuidad a la cueca «chilenera» y capitalina (tal como Los Trukeros, Las Torcazas y varios otros). A lo largo de su historia han mostrado una evolución que va más allá de la recreación de la raíz. En su repertorio en vivo, una mayoría de cuecas comparte espacio con foxtrox, tonadas, baladas y, si la ocasión así lo requiere, hasta cumbias. Aunque su respeto por la tradición es firme, «no hay que ser más papistas que el papa», creen en el conjunto, en el cual la voz privilegiada y aniñada de Gerardo Hoffman, el pulso de la batería y un sempiterno vestuario de traje y corbata aportan un sello inconfundible.

La cita impecable a un antiguo género de la canción popular en castellano particularmente anclado a Chile, como lo ha sido el vals peruano, es lo primero que se reconoce en el trabajo de Los Celestinos, conjunto nacido en Santiago y que en sus conciertos y grabaciones combina el homenaje a viejos títulos del género con composiciones propias en similar clave. Su música abarca también bolero y cueca; y dos de sus integrantes fueron parte de la agrupación cuequera La Gallera, lo cual en parte explica su aplicación y fuerza en la interpretación en vivo y la destreza sobre los instrumentos. Además de un disco (Se sufre pero se aprende, 2014), Los Celestinos registran hasta ahora colaboraciones en estudio con Rulo y Carola Guttmann, y han compartido escenario con El Bloque Depresivo y Max Berrú.

Los más jóvenes conservarán la memoria de haberlo visto desde mediados de los años 90 sobre el escenario en las versiones sucesivas de La Yein Fonda. Y los mayores tienen edad para reconocer en Iván Cazabón a un contrabajista versátil y competente como ninguno en los ámbitos del tango, el jazz, la cueca y otros ritmos bailables a partir de los años 30. Siempre de pie junto al instrumento que lo acompañó hasta poco antes de su muerte en 2011, Cazabón estará en la historia como uno de los destacados instrumentistas chilenos a lo largo de más de medio siglo de música popular. Si bien el jazz es un punto de partida notorio en su carrera, llegó a esa música desde el tango que cultivó al comienzo como contrabajista de orquestas típicas, según se establece en Historia de jazz en Chile. A fines de los años 30 se aproximó al jazz como parte de la primera generación de músicos próximos al Club de Jazz de Santiago.

Cantor de fuste y observador privilegiado de la vida callejera de Santiago durante casi todo el siglo XX, Luis Hernán Baucha Araneda protagonizó historias suficientes para levantar mil cuecas. Integrante fundador (junto a Hernán Nano Nuñez) del conjunto Los Chileneros, «El Baucha» representó en sus últimos años de vida a una cultura casi extinta, aquella que tuvo al folclor urbano como la expresión de los márgenes más ásperos y esforzados de la vida en la gran ciudad. Se ocupó desde niño entre mataderos, mercados y arrabales, manteniendo una sola y gran constante: su amor por el canto vivo y poderoso, ése que él llamaba «de combate»; capaz de enamorar mujeres «y hacer llorar a los choros», en sus palabras.

Más de medio siglo de historia musical chilena está asociado a la figura de Alberto Rey, arpista del célebre Dúo Rey-Silva y como solista. Luego de tocar con el temprano conjunto típico Los Guasos de Chincolco, en 1935 formó el Dúo Rey-Silva junto al guitarrista Sergio Silva, con quien emprendería una carrera de más cincuenta años ininterrumpidos. En paralelo desarrolló una cuantiosa discografía personal con arreglos de música folclórica para arpa, como también una frecuente colaboración en grabaciones de otros músicos. Uno de sus últimos trabajos fue la reedición del LP El huaso que yo conozco (1967), grabado por el Dúo Rey-Silva junto a Pedro Messone y reeditado en 2001, pero Alberto Rey murió antes de la publicación de disco, a los 85 años y después de 66 años de prolífica carrera.

Guitarrista y animador de la fiesta son los oficios de César Galvarino Olivares Araya que sobresalen en el escenario, como integrante de la agrupación La Isla de la Fantasía, de Valparaíso. Su experiencia antes de unirse a ese elenco incluye correrías desde la adolescencia por restaurantes y escenarios porteños como el Dársena, el Bar Inglés, La Bomba el Hollywood, donde hizo sus primeras armas como músico desde fines de los años '50. Integró conjuntos como Los Ribereños y Los Huasos Ladinos, este último junto a la cantante Silvia la Trigueña, y como parte de La Isla de la Fantasía también es acompañante frecuente de Lucy Briceño.

El nombre de Los Piolas del Lote nace a partir de una de las apreciaciones del cantor Hernán Núñez Oyarce, quien aseguraba identificar a los mejores y más bravos cuequeros entre el grupo de los más discretos. De esta manera, el cantor y acordeonista Luis Castillo bautizó al cuarteto de cueca en 2009, año en que se reunió con Dángelo Guerra. Ambos habían salido de sus respectivos grupos —Castillo de Los Tricolores, y Guerra de Los Trukeros— y comenzaron a cantar juntos. Poco después se les unió el actor y cantor Nicolás Poblete, quien integraba el grupo Los Vinelis, y finalmente Los Piolas del Lote se completaron con otro ex trukero, el guitarrista Pablo Guzmán. En 2013 el grupo editó su primer disco, Tiempos de oro, dedicado a los años de gloria de la cueca brava.

Conjunto folclórico formado oficialmente el 5 de Febrero 1955 por David León Libuy y Juan Olivares Ríos en la ciudad de Viña del Mar, aunque bautizados temporalmente con el nombre de Los Tempraneros. David León y Juan Olivares nacieron en el año 1938. David entonaba la segunda voz y ejecutaba el arpa, mientras que Juan era la primera voz y guitarra. Fueron principalmente buenos amigos desde la infancia, comenzando a tocar juntos desde los once años. Su historia se extendió hasta avanzados los años '90.

Cuando en diciembre de 1988 se estrenó en Santiago La Negra Ester se largaba no sólo uno de los fenómenos teatrales más significativos en la historia de las tablas en Chile, sino también se afirmaba la puesta en escena de música que llegaría a ser entrañable. En ese montaje del director Andrés Pérez para la narración en décimas de Roberto Parra, se desplegaba el trabajo de la compañía Gran Circo Teatro junto a la interpretación en vivo de un trío con nombre de gran ensamble: La Regia Orquesta era un conjunto comandado por Cuti Aste, y que en las primeras temporadas de la obra incluyó también a Álvaro Henríquez y al trompetista Jorge Lobos. El propio Roberto Parra acompañó la preparación de su trabajo musical, recorrido de folclor, jazz, bolero y tango bajo auténtica clave de jazz guachaca.

Los Quincheros representan la expresión viva y activa de la tradición de los grupos de huasos inaugurada en Chile en la década del '20. Un grupo de profesionales vestidos como huasos patronales, intérpretes de un repertorio campesino elegantemente arreglado con voces y guitarras, conforman este modelo musical; creado por conjuntos como Los Cuatro Huasos o Los Guasos de Chincolco, y que, a la larga, ha llegado a ser el emblema de un tipo de folclor chileno. A pesar de que la génesis de estos conjuntos tuvo poco o nada que ver con el campo, hoy día nadie pone en duda el lugar fundamental que ocupan en la música tradicional, y los ochenta años de actividad regular de Los Quincheros lo confirman.

Las Chinas Cholas tomaron su nombre de la muletilla cuequera de "zamba china chola", presente en muchas cuecas bravas. Especialmente la utilizaba el grupo Los Trukeros, a quienes las jóvenes cantoras de Colina vieron en acción en los escenarios, lo que las llevó a organizar un grupo femenino de cueca. Encabezadas por las hermanas Vania Mundaca (guitarra y canto) y Constanza Mundaca (cajón y canto), Las Chinas Cholas fueron exponentes de una cueca centrina, no exclusivamente brava y urbana, dado que su repertorio se basó en muchas cuecas recopiladas en los campos de Melipilla por el investigador Juan Labarca y también cuecas maulinas de Violeta Parra. En 2024 su canción "Si tu maire no me quiere" fue distinguida en el concurso de composición dedicado a Margot Loyola y publicada ese año en el disco Margot Loyola. Premio a la música de raíz. Volumen IX. Las Chinas Cholas fue también un conjunto paralelo al que las hermanas Mundaca llevaron adelante desde 2009 con la investigción y proyección de repertorios folclóricos más allá de la cueca, bajo el nombre de Las Corraleras.

En el Valparaíso de fines de los años '40, una talentosa niña con cualidades vocales innatas integraba un trío bautizado como Las Trigueñitas. Venía cantando en público en teatros y auditorios radiales del puerto desde los cinco años, y aunque no tuvo la repercusión medial de otras cantantes porteñas como Carmencita Ruiz o Margarita Torres, su voz y el garbo de su interpretación estuvieron muy presentes en la antigua bohemia de Valparaíso. Es Silvia Pizarro, más conocida como Silvia La Trigueña, una de las voces femeninas importantes de la música popular y de raíz folclórica de la segunda mitad del siglo veinte.

Las Torcazas son el primer grupo de mujeres del movimiento de revaloración de la cueca urbana en Chile iniciado a fines de los años '90. Formadas en 1998 en San Bernardo, han grabado los discos Cueca… sentimiento de mujer (2003) y Cueca en la ciudad (2006), álbum reeditado al año siguiente por el Sello Azul, y son parte del compilado La revolución de la cueca 2, el regreso (2005), realizado por varios grupos jóvenes con composiciones del músico Víctor Hugo Campusano, del conjunto Altamar. A lo largo de varios cambios de integrantes, Las Torcazas se han identificado con la fusión de la cueca y otros ritmos, y al mismo tiempo han compartido escenarios con músicos y grupos de la cueca brava tradicional.

En el nutrido panorama de cueca urbana, Nano Parra marca al menos dos distinciones: ha sido uno de los cuequeros más vendedores de la historia de Chile, con canciones y discos que hacia fines de los '60 aportaron a la difusión masiva del género. Por otro lado, su interés en que las composiciones reflejaran sus observaciones callejeras fortalecieron un estilo que luego pasó a ser socorrido por otros autores como marca de carácter. Él asegura ser el primero en haber usado el concepto de «cueca chora».

Fue cantor y tomó la guitarra, el pandero o el bajo cuando había que tocar. Cuequero o tanguero si era por hacer bailar, autor y compositor si hacía falta repertorio, arreglador y director de grupos y grabaciones si era preciso llevar la batuta, fue también viajero y cronista innato a la hora de hacer historia y memoria. Son muchas las facetas de Pepe Fuentes, un hombre en el que coincidieron los oficios diversos del músico popular. Tuvo una carrera que avanzó desde conjuntos históricos como Fiesta Linda en los años '50 y Los Pulentos de la Cueca en los '80 hasta su llegada a las generaciones que en el nuevo siglo lo vieron en acción sobre los escenarios, a dúo con la cantante María Esther Zamora o con músicos actuales como Álvaro Henríquez. Chile y otros países en su bitácora, decenas de grabaciones como solista o con diversos conjuntos, el legado personal de su libro biográfico A la pinta mía (2014) y el Premio Nacional de Música Presidente de la República que obtuvo el mismo año son algunas marcas en su trayectoria infatigable.

Calatambo Albarracín es uno de los primeros compositores y divulgadores de música folclórica identificados con el norte chileno. Fue autor de "El cachimbo de Tarapacá", de la cueca "Caliche" y del "Trote tarapaqueño", entre otras conocidas canciones, y recopiló piezas de gran valor para el repertorio chileno, como "El huachitorito". A lo largo de más de seis décadas dedicadas a la creación y la investigación se volvió abanderado de un género propio, el de las cuecas calicheras, y un símbolo de la música pampina. En 2012 obtuvo la investidura de Figura Fundamental de la Música Chilena, otorgada por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Falleció en septiembre de 2018.