Fusión latinoamericana

Más un instinto que un estilo, más una tendencia múltiple que un movimiento formal, la fusión latinoamericana es una expresión que permite designar los diversos resultados que generaciones de creadores, músicos y grupos chilenos han obtenido durante cinco décadas a partir del cruce entre las ricas fuentes de la música del continente adoptadas en Chile. Como método y espíritu tiene una genealogía que puede remontarse a los intentos de folclor panamericanista previos al Neofolklore de los '60, y que luego pasa por la fusión de conjuntos de la Nueva Canción Chilena, se mezcla con el instinto del rock y llega hasta compositores, intérpretes y conjuntos de la actualidad, abiertos al jazz, la música basileña y las raíces europeas.

La creación de una música propia a partir del aprendizaje del folclor es el camino emprendido por Natalia Contesse para instalarse entre las voces de la canción chilena actual. Después de sondear en las raíces musicales latinoamericanas y del mundo durante años y con diversos grupos previos, ha grabado como solista los discos Puñado de tierra (2011) y Corra la voz (2013), poblados de canciones con influencias de la cueca, la tonada y la décima entre otras tradiciones, y ha cantado en escenarios de Argentina, España, Francia, Inglaterra e Italia. La cantante aglutina además a diversos artistas vinculados al folclor en la Escuela Creativa de Artes, Folclor y Oficios, escenario que desde 2009 dirige en la comuna santiaguina de La Reina.

Este conjunto toma su nombre de la popular expresión "sacar los choros del cantasto", que describe la situación cuando una persona provoca a otra al punto de hacerla perder la compostura. Nacido en Linares, la tierra de las hermanas Estela y Margot Loyola, se formó como proyecto que explora los ritmos bailables de Latinoamérica: cueca, corrido, huapango, salsa, merengue y un especial acento en la cumbia y sus transformaciones modernas. En tanto, sus letras cargadas de humor apuntan mayormente a la crítica social y el amor, con coloridas puestas en escena, cantos y danzas, y un elenco ampliado que incluye acordeón, violín, teclados, guitarras, bajo, batería y múltiples percusiones latinoamericanas.

Karen Rodenas es una cantante y profesora de voces. Integra la generación de solistas de mediados de los años 2000, que comenzaron en el repertorio tradicional del swing pero luego estallaron en distintos espacios musicales, entre ellas los nombres de Natacha Montory, Camila Meza, Nicole Bunout y Javiera Tagle. Rodenas se convirtió en una estudiosa solista de la música improvisada y la fusión en sus diversas formas, encabezando proyectos de jazz propios o como parte de conjuntos. Su único disco es Karen Rodenas Cuarteto (2013).

Con estudios de canto lírico en la Universidad de Chile y de canto popular con la maestra Inés Délano, en plenos años de la dictadura militar Katty Fernández ingresó al movimiento del Canto Nuevo como un joven nombre de este circuito. De la trova pasó a la fusión, colaborando en 1982 con músicos como Joe Vasconcellos y Ernesto Holman, entonces integrantes de la nueva formación de Congreso, y como integrante del grupo Sesión Latina, al que llegó en 1980. Cantó en el programa televisivo "Chilenazo" y participó en el Festival de Viña del Mar. En 2005 publicó su primer disco autoral, Americana criatura.

Trovador en lo más íntimo de su proceso creativo, el limachino Felipe Laborde ha expandido los matices de la música hasta convertirla en variante camerística, con sonidos nobles que superan el solo canto con guitarra y el cuatro, sus instrumentos principales. Un acercamiento a la música de raíces latinoamericanas y una mirada propia del puerto de Valparaíso han guiado su propuesta, desde que Laborde presentó en la Universidad de Playa Ancha el disco Son de colores (2014), donde reunió un trío de cámara con otros estudiantes de Pedagogía en Educación Musical: Venecia Cabezas (cuatro y cajón) y René Cortés (cello), compañeros de ruta en su primera época de cantautoría.

Mitades iguales de músicos ingleses y chilenos coincidieron en Alianza, un sexteto formado en Inglaterra y que legó un único disco antes de que sus integrantes siguieran en caminos propios. Mauricio Venegas y Vladivir Vega habían llegado como exiliados a Gran Bretaña en 1977 y 1978 respectivamente, y en sus recorridos aparecen otros conjuntos de música latinoamericana formados en ese país, como Quimantú y Antara.

Jorge Prado se convirtió en el primer y por mucho tiempo el único cultor de la guitarra portuguesa, el instrumento fundamental en los ensambles tradicionales del fado. En 2014 formó el conjunto Fados al Sur del Mundo, donde también cantó Jorge Coulon (Inti-Illimani), y en 2022 publicó el sobresaliente álbum Saudades de Gabriela. Fue uno de los momentos cúlmines en su historia como músico y resultado de una investigación de la poesía de Mistral que ella escribió en su paso por Lisboa entre 1935 y 1938, musicalizada por Prado en el lenguaje del fado e interpretada por importantes cantoras y músicos portugueses.

Percusionista, compositor, líder de agrupaciones, investigador y recopilador del folclor, bailarín de fiestas religiosas pampinas, el iquiqueño Cristian Hueo Sanhueza, o también Huevo Sanhueza, ha tenido protagonismo desde mediados de los años '90. Primero como parte de la compañía Teatro Mendicantes, que exploró el campo del teatro callejero, y luego como fundador de la Banda Conmoción, elenco que marcó un antes y un después en la introducción de la música de bandas de bronces y de los carnavales nortinos que se escuchó en la gran ciudad. Tras su salida de la Conmoción en 2014, Sanhueza regresó a Iquique para poner en marcha su plataforma de creación y gestión, que él llamo Tambobrass, y desde la que produjo los discos Sociedad Religiosa Gitanos Santa Rosa – 50 años (2015), una primera experiencia de rescate patrimonial iquiqueño, además de sus trabajos creativos personales Tambobrass acústica (2016) y Circo Océano. Los números nunca vistos (2016), con la música escrita para la obra teatral del mismo nombre, realizada por la compañía En la Cuerda.

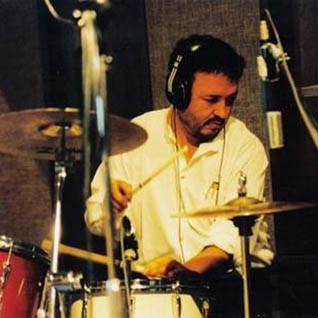

Alejandro Mota Riquelme confirma la historia fuerte de los músicos de Concepción y en su caso viene a remarcar una línea de bateristas de jazz que se han redirigido hacia nuevos destinos musicales conforme avanzaron los tiempos: desde Waldo Cáceres y más tarde Alejandro Espinosa, hasta Moncho Pérez y Pancho Molina. Riquelme ha sido un exponente de esta contemporaneidad de la música, con instrucción clásica, inspiración jazzística y una proyección latinoamericanista.

Ser o Dúo es un proyecto de músicas creativas que combinan timbres acústicos de la guitarra clásica y latinoamericana frente a una diversa panorámica de aerófonos del mundo. Formado en Valparaíso, el dúo ha realizado una propuesta de música de cámara que cruza territorios, desde lo estético y creativo hasta lo geográfico. Tanto así que la declaración de la pandemia mundial en 2020 atrapó a sus integrantes en Katmandú, Nepal, durante la producción del documental Sonidos nómades, que mostraría sus viajes, conciertos, clínicas y diversos cruces y colaboraciones con músicos.

El de Jacqueline Fuentes es otro de los nombres de músicos chilenos que se han abierto caminos fuera de Chile gracias a las sonoridades latinoamericanas fusionadas entre sí y con otras influencias, que en el caso de esta cantante y compositora incluyen el folclor y la música clásica. Radicada desde 1995 en Los Angeles, California, ha grabado dos discos y sus canciones han sido antologadas en el catálogo del sello de músicas del mundo Putumayo en EE.UU.

Una pregunta lanzada entre líneas apareció junto con la música del ensamble binacional Araukania Kuintet: ¿hasta dónde puede llegar la intervención de la raíz folclórica? Los músicos chilenos y cubanos que organizaron este conjunto en 2000 se salieron de toda norma estilística al momento de recuperar la obra de las dos figuras históricas en la música popular chilena de raíz folclórica: Violeta Parra y Víctor Jara. Desde la plataforma de la música de fusión y el mestizaje reconstruyeron y reinterpretaron libremente parte de sus creaciones.

Productor y gestor de varias iniciativas de rock chileno, Andrés Godoy destacó inicialmente como creador dentro del dúo Andrés y Ernesto y, más tarde, como compositor solista. Su estilo descansa en la fusión de sus muchos intereses (rock, folclor, música étnica y música clásica) para la creación de canciones repartidas en varios álbumes y siempre ancladas en la interpretación para guitarra con una mano, de acuerdo a un invento técnico suyo al que bautizó «tatap». Godoy es probablemente más activo en el extranjero que en Chile. Sus presentaciones en Europa y otros continentes son parte constante de su trabajo de los últimos años.

Intérprete, compositor y profesor de educación musical, Lincoyán Francisco Berríos González emprendió a mediados de los años '80 un recorrido por conjuntos como Callejón, La Vía, Kimantú, Apus Jazz Bank y Mangüé, en los que se ha dedicado a la fusión de la música latinoamericana desde un vértice jazzístico y popular. Su trabajo más importante es La canción del roble blanco (2001), una obra en cuatro partes inspirada en la pérdida y el legado de su padre, y que es al mismo tiempo un tributo a los detenidos desaparecidos de la dictadura de Pinochet.

Daniel Cantillana fue conocido inicialmente como el primer músico nacido después del golpe militar que llegó a las filas de Inti-Illimani, lo que posibilitó de paso el arribo de nuevos integrantes jóvenes y una consecuente renovación. Cantillana se incorporó al grupo en 1998, poco antes de la grabación del disco Amar de nuevo, y allí tuvo inmediato protagonismo como voz solista en valses y boleros de Patricio Manns (“Antes de amar de nuevo”, “Esta eterna costumbre”). Después de más de diez años comenzó un proyecto solista que se concretaría con el álbum Viñeta (2010), siempre de manera paralela al grupo.

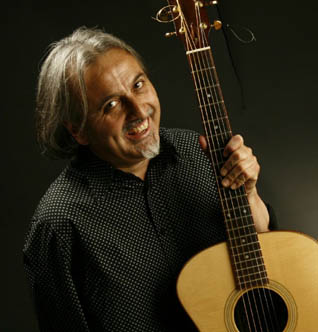

El guitarrista Fernando González no sólo es el mayor de los hermanos que fundaron Congreso en Quilpué en 1969. También es el autor y musicalizador de algunas de las más recordadas primeras canciones del grupo en los tiempos de advenimiento y consolidación del rock folclórico. “Vamos andando mi amigo”, “¿Cómo vas?”, “Tus ojitos”, “El oportunista” o “El cielito de mi pieza”, además de la orquestación de los textos de Pablo Neruda “Maestranzas de noche” para banda eléctrica e instrumentos andinos, le pertenecen a Fernando González.

Como concertista clásico, Mauricio Valdebenito ha orientado su propuesta hacia los repertorios latinoamericanos y chilenos para guitarra, grabando una serie de discos y explorando además la frontera entre la música escrita y la oralidad. Es un músico altamente dotado, perteneciente a esa generación pródiga de guitarristas chilenos que ganó espacios y créditos en los '90, luego de que Luis Orlandini obtuviera en 1989 el histórico concurso de la Radio ARD en Munich: Romilio Orellana (n. 1970), Wladimir Carrasco (n. 1972), José Antonio Escobar (n. 1973) y Carlos Pérez (n. 1976), entre otros.

Las figuras parentales de los músicos chilenos Patricio Manns y Fernando Carrasco coinciden en el punto de partida de Sur-Gente, uno de los conjuntos que con el nuevo siglo retomaron y desarrollaron la herencia artística del movimiento de la Nueva Canción Chilena. Formado por discípulos de ambos artistas, el grupo editó un disco, Sur-Gente (2001), en el que dispuso un repertorio de canciones recopiladas e inéditas, y se mantuvo activo durante cuatro años.

Constanza Guzmán es una cantautora chilena nacida en Bélgica, donde ha transcurrido su vida musical como cultora del canto popular latinoamericano y la riqueza de la música construida desde los instrumentos acústicos. Además es compositora de canciones en diversos ritmos regionales, que ella ha instalado en ese contexto europeo, con presentaciones en Bélgica, Francia, Alemania y Holanda. Su primer álbum es Melodías del instante (2022), en el que escribe canciones en español y portugués, como resultado de un decisivo paso por Brasil.

Cantora, autora, folclorista, investigadora y profesora de música, Bernarda América Ceballos Garrido ha sido un nombre de la música de raíz en el Biobío desde que despuntó con una guitarra en mano a comienzos de la turbulenta década de 1980 en Chile. Su obra se sustenta en la inspiración y la proyección del folclor sureño, también con una determinante influencia de Violeta Parra. Sus discos son Amor América (2012) y Mujer coraje raíz (2019), únicos registros fonográficos suyos, ya en una segunda etapa de actividad en la música.