Fusión latinoamericana

Más un instinto que un estilo, más una tendencia múltiple que un movimiento formal, la fusión latinoamericana es una expresión que permite designar los diversos resultados que generaciones de creadores, músicos y grupos chilenos han obtenido durante cinco décadas a partir del cruce entre las ricas fuentes de la música del continente adoptadas en Chile. Como método y espíritu tiene una genealogía que puede remontarse a los intentos de folclor panamericanista previos al Neofolklore de los '60, y que luego pasa por la fusión de conjuntos de la Nueva Canción Chilena, se mezcla con el instinto del rock y llega hasta compositores, intérpretes y conjuntos de la actualidad, abiertos al jazz, la música basileña y las raíces europeas.

Actriz primero y cantante de jazz después, Andrea Gutiérrez se sumó a las generaciones de voces femeninas formadas desde comienzos de los años 2000 en academias y con maestros de canto y lenguaje. Activa en el circuito musical desde mediados de los años '10, ha desarrollado una propuesta de fusión que une el jazz con el soul y las raíces folclóricas, y desde ese ángulo ha escrito su propio material, que combina con el tradicional repertorio standard. Sus participaciones en ciclos de voces la han llevado a presentarse a solas con el pianista Alans Barahona y también con conjuntos mayores, cuartetos y quintetos.

Ícono ineludible del bajo eléctrico activo desde los tiempos de la vanguardia del rock fusión, Jorge Campos ha sido un aguerrido y erudito solista a la vez que un cultor de las músicas de protesta. En el punto de intersección que marcan el rock progresivo y la fusión latinoamericana, se ubica Campos, quien demostró su potencial como integrante de agrupaciones capitales en los años finales de la dictadura: Fulano (1984) y Congreso (1986). Luego, como nombre propio, fue una figura reconocible y protagónica de la "gran fusión".

Antecedente de la nueva música de raíz latinoamericana surgida en los años ’90 en Chile, Coré fue al mismo tiempo uno de los primeros en la actual genealogía de conjuntos dedicados a esa música y la cuna de la que saldrían el grupo de pop-rock Mecánica Popular y el cantautor Manuel García. La inspiración de artistas mayores como Inti-Illimani y Patricio Manns fue el referente cuando Coré empezó a tocar al tiempo que otros grupos de la misma generación, como Entrama y Episodio., y con músicos provenientes de Santiago y Arica. El conjunto obtuvo su nombre del pseudónimo artístico del dibujante Mario Silva Ossa (1913-1950) y se disolvió sin haber grabado discos,. Dos de sus integrantes (Manuel García y Mario Villalobos) formaron Mecánica Popular y otros dos (Daniel Cantillana y Christian González) se integraron a Inti-Illimani.

Si el talento pudiera medirse por la relevancia de quienes buscan los propios servicios, Claudio Pájaro Araya tuvo pruebas suficientes de ventaja: Congreso, Los Jaivas, Osvaldo Torres, Cristina Narea, Evelyn Cornejo y Los Celestinos lo integraron en diferentes momentos a sus giras y grabaciones. En sus últimos años de vida, el músico fue parte de la formación estable de Chico Trujillo y Bloque Depresivo. Pero no fueron las colaboraciones el único cauce de trabajo creativo para Araya. Su composición y filosofía en torno a la música nortina apareció también de manera fundamental en el conjunto Huara, cofundado por él en 1978, y el cual lo ocupó de modo intermitente por diferentes décadas, formaciones y proyectos. Avezado en charango, tiple, cuatro venezolano y cajón peruano, el músico nacido en Antofagasta fue considerado uno de los forjadores de un sonido nortino innovador y riguroso. Sus dos discos solistas, Comparsa Huara (2007) y Danza (2021), fueron prueba de su libertad creativa y riesgo en el trabajo sonoro, activadas ambas hasta su muerte, en mayo de 2024.

Talento de generación espontánea aunque también de un trabajo de formación intenso en la música popular, Jorge Vera fue uno de los últimos discípulos del maestro Pedro Mesías. Un pianista sobresaliente en todos los estilos y al mismo tiempo ingenioso arreglador, Vera deslumbró al círculo de directores e instrumentistas de orquestas populares desde la adolescencia y así llegó a ser uno de los músicos profesionales más jóvenes de su época. Su madurez musical llegó luego de una mudanza a Madrid, donde consolidó un prestigio y grabó sus primeros discos: Groovera (2010) y Luz (2016).

La compositora, cantante y gestora cultural Paulina Pérez es parte de una generación de músicos que ha revitalizado la raíz de la canción latinoamericana, con enfoques que consideran influencias de un abanico que va desde el jazz al pop, como lo han experimentado Valentina Rodríguez, Cecilia Gutiérrez, Liliana Riquelme o Sara Pozo, en sus distintos ángulos. Su propuesta autoral se mueve entre esos límites para llegar a una fusión que quedó de manifiesto en 2016 en su disco debut, Cuando la mujer se vuelve canción.

Una de las bandas más representativas y populares de la cantera que han sido en Chile las ministeriales Escuelas de Rock, Cholomandinga encarna los principios de ese sonido mestizo surgido en Chile a partir de los años '90, con su consabida mezcla de rock, funk, reggae, ska y juerga latina. Superadas las dos décadas de vigencia, la banda está entre las más duraderas de ese circuito y se ha vuelto un antecedente de la oleada de grupos de rock, cumbia y carnaval del nuevo siglo. La muerte de su vocalista a inicios de 2022 obligó a la banda a reubicar prioridades y proyectos en marcha hasta entonces.

Un rin con nombre y ritmo chilotes pero compuesto en el entorno citadino de Santiago es un reflejo fiel y un punto de partida para la música de Mariela González. "Rin del jardín" es una de las primeras melodías de esta autora y cantante iniciada en el Canto Nuevo, de los '70, a partir de los cuales ha sostenido un repertorio registrado décadas más tarde en su disco En privado (2002), además de algunas canciones de Congreso que cuentan con su coautoría. Radicada en Francia desde 2005, continúa allí su trabajo entre el canto y la fusión latinoamericana.

Raúl Lobito López es saxofonista de la generación pionera en la fusión del jazz, el rock y la música latinoamericana, que empezó a despuntar en los años '70 y '80. Fue integrante de dos agrupaciones consulares en las vanguardias de la época: Quilín (1979) y Alsur (1986). En su época posterior en Coquimbo, López abrazó las influencias nortinas, las geografías física y humana, así como los ritmos y danzas folclóricas de un vasto territorio en las puertas del desierto y el altiplano. Desde esa posición y en mezcla con lo jazzístico, a los 70 años escribió sus primeras composiciones y publicó su ópera prima; Sudamerijazz (2022).

Un cruce transversal y otro longitudinal del planeta traza el grupo Fractal para definir su obra musical. Es un ensamble acústico que navega sin límites por las sonoridades, coloraturas e instrumental múltiple de distintas regiones de los cinco continentes y que lo ha llevado a crear una música orientada de manera predominante hacia la fusión étnica. Así Fractal siguió la línea de avances previos de compositores como Subhira, Andrés Condon o Tomás Thayer, y se sumó a una generación de agrupaciones como Alkymia, Amapiola y Transubhiriano.

La cumbia "La culebra" ha sido el motor principal de la orquesta La Culebrera, que expone un amplio y vibrante repertorio de cumbias colombianas en su colorida, dinámica y escénica propuesta de cantos y danzas, con lo que ellos denominan "el veneno tropicaliente" de esta música. Con un nítido espíritu de carnaval afrolatino, su música incluye otros ritmos del Caribe, no siempre asimilados entre el público del sur de América, como el bullerengue, el festejo y la samba. La prensa colombiana llegó a calificarlos entre las 20 mejores agrupaciones de cumbia del circuito. Su primer disco es Todos vamos a morir... (2014).

Ensamble electroacústico formado en la Universidad de Talca, que trabajó un tipo de música de fusión con elementos del folclor latinoamericano y del rock progresivo y de vanguardia. Kaluhaya (2014) figura como su único disco, definido por el propio grupo como «la hibridación de timbres, ritmos, gustos, colores y textos que van formando una trama que nos hace sentir lo telúrico y lo etéreo en un mismo vuelo».

Presentada a menudo como una cantautora chileno-colombiana debido a su infancia vivida en entre las ciudades de Neiva y Bogotá junto a su madre chilena y padre colombiano, Constanza Castro hizo su aparición en el circuito de la música independiente hacia 2017, tras regresar a Chile a los 14 años. Su estreno discográfico como Connie Castro tuvo lugar con Miscelánea (2019).

Un año después de una primera separación del grupo cuequero femenino Las Capitalinas, tres integrantes de este elenco —Karen Alfaro, Tamara Correa y Valeska Duarte—, organizaron un nuevo conjunto de fusiones, que unió elementos del folclor urbano y la cueca que ellas ya cultivaban con sonidos más contemporáneos como el blues y el pop. Como cuarto elemento integraron a la joven, versátil y sólida bajista América Soto Domínguez, quien había tocado en diversas agrupaciones de rock pesado y rock fusión, como Sol y Medianoche. En 2016 lanzaron su primera partida de canciones con el disco EP Bipolar, donde Doña Eleonor incluyó más ritmos, como swing, foxtrot y rock and roll.

La “fusión de raíz” fue el concepto acuñado por Valentina Rodríguez al llevar a efecto un proyecto autoral desde punto de encuentro de tres líneas: la música de ritmos folclóricos, la canción pop y el temperamento jazzístico. A fines de la década de 2000 esta cantante y autora egresada de la Escuela Moderna de Música unió su nombre al de otros compositores de fusión latinoamericana con autoridad: Daniela Conejero, Marcelo Vergara, Josefina Echenique y, algunos años antes, Rodrigo Santa María.

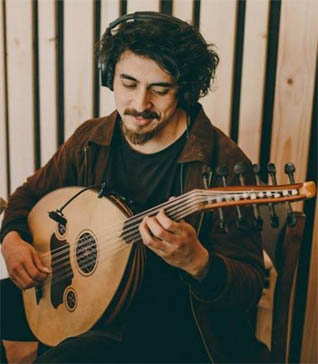

Antonio Monasterio es un nombre protagónico en la escena de las músicas creativas en Valparaíso desde fines de la década de 2000. Primero como fundador y compositor del conjunto de fusión Ajayu y luego como líder de sus propios ensambles, Monasterio definió música eminentemente acústica y provista de sonidos y colores diversos, en un sincretismo de lenguajes que obtuvo desde fuentes como el folclor latinoamericano, el jazz contemporáneo y las músicas del mundo. En este punto, Monasterio tomó protagonismo como intérprete del oud, o laúd árabe, que se escucha en álbumes suyos como Centro y periferia (2018) y Las furias y el mar (2023).

Gabriel Parra nunca fue un baterista convencional, y por eso su muerte se define hasta hoy como un golpe irreparable para la biografía de Los Jaivas. Por técnica, carisma, liderazgo y creatividad, el músico se convirtió en uno de los pilares de la creación popular chilena, y el impacto ante su talento cundió varias veces entre especialistas extranjeros. Incontables instrumentistas jóvenes locales aseguran haber decidido su vocación luego de ver en vivo la fuerza incombustible del que es considerado, casi sin disidencia, el mejor baterista de nuestra historia. Cada 25 de julio —su nacimiento— se conmemora el Día del Baterista y Percusionista Chileno.

Con estudios de Teatro y de Composición, ambos en la U. Católica, Camila Soria y Silvio Rozzi, comenzaron a cantar juntos desde 2012, el año en que fueron padres. Rozzi, multinstrumentista, había participado en varios proyectos antes de tomar ese camino musical de folclor junto a Soria. Guiados más que nada por una intuición y las músicas que ambos escucharon en su niñez, emprendieron un viaje por el interior argentino que se extendió por varios meses. Esa experiencia les permitió conocer un amplio repertorio folclórico, inspiración para las canciones que desembocaron en el disco En el borde de la noche (2019), con el Camila y Silvio obtuvieron el premio Pulsar de 2020 en la categoría Música de raíz.

Un enfoque distinto del uso de la poesía en décima, propia del canto a lo poeta, es el que presenta este elenco dirigido por el profesor de música y multi-instrumentista Ignacio Reyes. La Décima Orquesta toma su nombre de esta forma de poesía consonante presente en toda Latinoamérica y la lleva a un contexto escénico que se despliega con elementos del teatro y el canto popular, y en lugar de desarrollar la paya en el tradicional enfrentamiento entre dos cultores, tiene una propuesta de ensamble de guitarrones chilenos, guitarras, rabel y otros instrumentos.

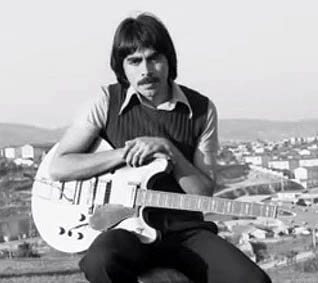

El guitarrista Fernando González no sólo es el mayor de los hermanos que fundaron Congreso en Quilpué en 1969. También es el autor y musicalizador de algunas de las más recordadas primeras canciones del grupo en los tiempos de advenimiento y consolidación del rock folclórico. “Vamos andando mi amigo”, “¿Cómo vas?”, “Tus ojitos”, “El oportunista” o “El cielito de mi pieza”, además de la orquestación de los textos de Pablo Neruda “Maestranzas de noche” para banda eléctrica e instrumentos andinos, le pertenecen a Fernando González.