1980

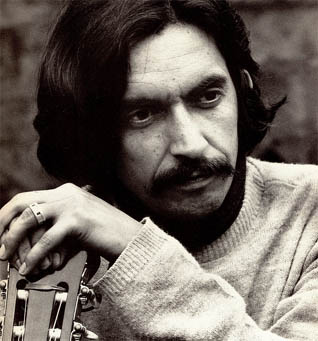

La muestra de su canto por el mundo, y el contacto con grandes figuras musicales marcaron la trayectoria y la vida de Ángel Parra (de nacimiento, Luis Ángel Cereceda Parra), uno de los cantores relevantes nacidos en Chile durante el siglo XX y figura de la Nueva Canción Chilena tanto por su creación como por la disposición que desde muy joven tuvo para alimentar ese movimiento con alianzas, iniciativas de trabajo y contenido. El entorno familiar en el que creció fue privilegiado para esa vocación, y ya en la adolescencia lo tenía presentándose junto a su hermana mayor (en el dúo Isabel y Ángel Parra) y su madre, Violeta Parra, en escenarios de Chile y el extranjero. Pero luego, por propios decisión y mérito, llegó a colaborar estrechamente con los más grandes nombres de la canción latinoamericana de su tiempo, como Atahualpa Yupanqui, Pablo Milanés y Víctor Jara. Décadas más tarde, Parra seguía interesado en buscar entre nombres jóvenes socios para sus ideas.

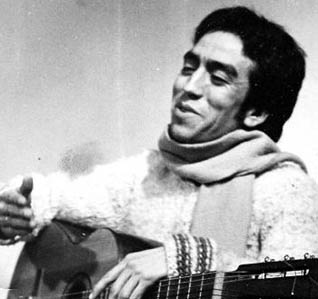

Compositor, intérprete e investigador, Osvaldo Torres fue uno de los miembros fundadores de Illapu, a quienes acompañó por siete años, y luego ha desarrollado su trabajo musical solista principalmente en Francia, aunque siempre fiel a la identidad cultural de su lugar de origen. Ha dedicado la vida a la poesía, la música y el estudio de la historia, tradiciones y vida de la cultura nortina de Chile. Su discografía combina trabajos solistas y colaboraciones (Horacio Durán, Claudio Pájaro Araya, Quilapayún, entre otros), y ha trabajado además con los conjuntos Quilmay y Karumanta.

Cuequero y payador en partes iguales, Raúl Talo Pinto es uno de los pocos cantores nortinos consagrados al arte de la paya. Natural del puerto de Coquimbo, comenzó en su adolescencia actuando como cantor en la Pampilla, donde conoció a Elena Montoya, La Criollita, y más tarde, hacia 1980, la acompañó en algunas de sus presentaciones en radio.

Hay dos testigos clave en la historia de la cueca chilena, desde que nace en el campo profundo con letras y melodías de autor anónimo, hasta que se instala en la gran ciudad, inspira a nuevos creadores con nombre y apellido y luego llega al disco. Provienen, de hecho, desde el interior campestre de la séptima región y además se apellidan Campos: Eleodoro y Marcial, Los Hermanos Campos, emblemas de la cueca a secas. "Sin apellido", como ellos mismos creyeron que era esta canción patrimonial y de cuya manera también defendieron en sus más de setenta años de actividad.

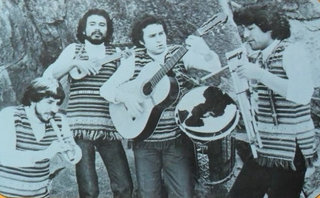

Altiplano es uno de los grupos que, iniciados en Chile, han desarrollado en el extranjero su trabajo en torno a la música latinoamericana. Fundado por Mauricio Vicencio Alquinta en 1976, el conjunto se ha mantenido activo entre Ecuador y frecuentes viajes a Suiza y Noruega, países en los que ha actuado en vivo y ha grabado los más de veinte discos que componen su catálogo (no todos ellos disponibles en nuestro país).

Si alguna vez hubo un jazzista que alcanzara la categoría de estrella de la música popular, ese fue el trompetista Daniel Lencina. Un uruguayo incorporado a la historia de la música chilena que desde 1972 puso su nombre no sólo en el circuito jazzístico como uno de los más sólidos improvisadores, sino que además llegó a ser ampliamente conocido por el público en sus 25 años frente a las cámaras de televisión. Más que un jazzista, Daniel Lencina fue un entretendor. Con los modelos de trompetistas universales, desde Louis Armstrong y Roy Eldrige hasta Dizzy Gillespie, de quien adoptó su trompeta torcida, Lencina fue parte del primer conjunto de jazz en actuar en el Teatro Municipal (5 de agosto de 1972), además de ser considerado el hombre que profesionalizó más la actividad. En este sentido, tanto músicos como especialistas hablan de "un jazz después de Daniel Lencina".

Una vida profesional dedicada a la traducción era la que había proyectado para sí misma Andrea Telias hasta que, a los 24 años, su destacada participación en la Escuela de Talentos de Alicia Puccio la decidió a profesionalizar su interés por el canto (y, de paso, cambiar su nombre). Telias se inició cantando de modo amateur en reuniones sociales, intentó una carrera musical que no prosperó junto a La Banda del Gnomo (1986-88), y finalmente encontró en la compositora Scottie Scott la alianza creativa que le permitió destacar como solista. Tras presentarse en el Festival de Viña del Mar en 1990, siguió presentándose en vivo, y en el año 2005 participó en el programa Rojo VIP, junto a una serie de cantantes de los '60 y los '80.

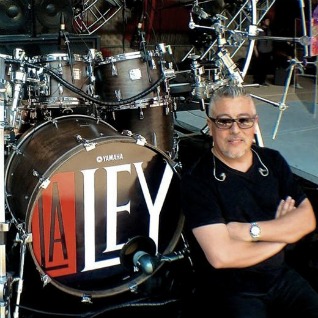

El trabajo junto a La Ley ha difundido el trabajo de Mauricio Clavería por todo el continente, pero el baterista acumula en su currículo otras aventuras musicales de más discreta proyección, y supo orientarse en una interesante continuación musical en los años de pausa del trabajo de esa banda, entre 2005 y 2014, que incluyó la colaboración con bandas mexicanas como Los Concorde y Fobia. Instalado en México como sede de residencia y trabajo durante las últimas dos décadas, el baterista mantiene lazos permanentes con la comunidad musical chilena, lo cual explica la noticia de su incorporación a la banda Saiko, anunciada a mediados de 2019.

Giovanni Cultrera, pianista de origen siciliano afincado en Valparaíso después de la Segunda Guerra, es uno de los nombres mayores del jazz chileno, con un conocimiento aventajado de los repertorios y una vigencia que lo llevó incluso a mantenerse activo con más de 90 años de edad, una serie de discos publicados y una cantidad actuaciones que rompieron la barrera de los 1.300 conciertos con su cuarteto desde 2004. Su categoría como cultor del swing clásico, lo ubica en un cuadro de honor junto con solistas de la talla de Carmelo Bustos, Lucho Córdova, Daniel Lencina y, por supuesto, su compañero Alfredo Espinoza.

Calatambo Albarracín es uno de los primeros compositores y divulgadores de música folclórica identificados con el norte chileno. Fue autor de "El cachimbo de Tarapacá", de la cueca "Caliche" y del "Trote tarapaqueño", entre otras conocidas canciones, y recopiló piezas de gran valor para el repertorio chileno, como "El huachitorito". A lo largo de más de seis décadas dedicadas a la creación y la investigación se volvió abanderado de un género propio, el de las cuecas calicheras, y un símbolo de la música pampina. En 2012 obtuvo la investidura de Figura Fundamental de la Música Chilena, otorgada por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Falleció en septiembre de 2018.

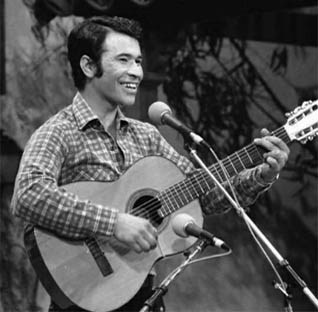

El segundo músico en grabar para la naciente Nueva Ola fue Javier Astudillo, un joven cantante antofagastino que llegó a RCA recomendado por el discjockey Ricardo García y que, bajo un seudónimo autoimpuesto, se convirtió en una de las estrellas de ese movimiento. Además de su vocación de popularidad, el mérito de su carrera estuvo en el desarrollo de canciones propias, atrevimiento autoral en el que Danny Chilean fue pionero y que perpetuó su sello en éxitos como "Verónica". Durante la primera mitad de los años sesenta protagonizó la vorágine nuevaolera, y luego continuó grabando y cantando, sobre todo en locales nocturnos y no pocas salidas al extranjero. Su carrera se mantuvo así en actividad hasta su fallecimiento, en 2014.

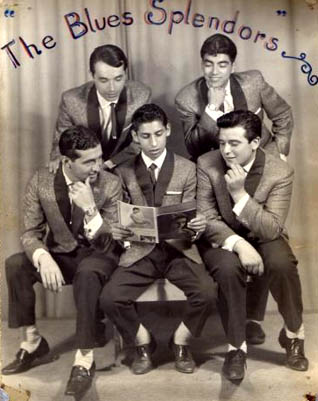

El puerto de Valparaíso, el movimiento de la Nueva Ola en los años '60, un sonido característico surgido a la par de los pioneros de rock local y una leyenda vigente hasta nuestros días son elementos unidos en la historia de Los Blue Splendor, uno de los más recordados conjuntos chilenos en la época de germinación del rock and roll. Formado en 1962 en el puerto en torno a las figuras del pianista y director Ángelo Macchiavello y del cantante y bajista Rafael Palacios, el grupo grabó entre 1966 y 1968 tres valiosos álbumes de larga duración.

Desde el jazz y la música popular orquestada hasta la industria de la Nueva Ola y una prehistoria del rock local son instancias en las que dejó su huella Arturo Ravello, uno de los más importantes contrabajistas chilenos. Activo desde comienzos de los años '50, justo a tiempo para asistir a esos cambios musicales y generacionales, Ravello se inició en Santiago, se estableció en Arica a fines de los años '60 y fue un músico de orquestas, auditorios de radio, estudios de grabación y giras, acorde con el perfil del instrumentista popular surgido en una época de la que fue uno de los últimos exponentes hasta su muerte en 2011, a los 84 años.

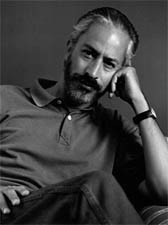

Una de las influencias más relevantes para la escena heavy metal nacional puede encontrarse en la figura del norteamericano Tom Araya (n. Cerro Recreo, Viña del Mar, 1962). Su origen chileno —sus padres se mudaron a California cuando él tenía 4 años— es uno de los trofeos que más orgullosamente lucen legiones de fans locales de su banda Slayer, forjadores indiscutidos del thrash metal y uno de los grupos más importantes del rock pesado en el mundo, a la altura de Metallica o Iron Maiden. Araya es ciudadano estable de Estados Unidos, aunque mantiene una relación cercana con sus fans locales, que no faltan ni en la Cámara de Diputados, como lo demostró un homenaje organizado en 2019 en el Congreso de Valparaíso «en virtud de su enorme contribución a la música mundial y a su fuerte vínculo con su país, Chile».

(biografía en preparación)

Pese a su condición de músico aficionado, el baterista Antonio Gaete cuenta con un historial sorprendente de gestiones y militancias en grupos de la raigambre tradicional. No sólo perteneció a los dos conjuntos más importantes de esta línea –la Retaguardia Jazz Band y los Santiago Stompers- sino que en su hoja de vida se certifica un recordado debut como joven baterista en el también histórico grupo South Pacific Jazz Band en 1974, donde compartió escenario con el legendario trompetista Luis Huaso Aránguiz en su última época.

El Mercurio lo describió alguna vez como «el músico más malo de este país», pero es más acertado decir que Eduardo Lalo Meneses ha sido voz precursora y siempre atenta del hip-hop chileno. Haber fundado y liderado por más de quince años al grupo Panteras Negras le dio a este rimador nacido y críado en Renca un pase natural a la vocería del rap más bravo hecho en los márgenes de Santiago. Meneses se define como un rapero «de por vida» y anima desde el año 2003 una trayectoria solista, la cual alterna con encargos de producción.

Su nombre es Rafael Berríos, pero se hizo famoso como Rabanito, el acordeonista que llegó a ser considerado como uno de los mejores en su instrumento en Chile, por lograr un estilo de interpretación propio y una gran destreza, que le permitieron dominar el tango, la cueca, el jazz y otros ritmos de la música popular.

Una voz de mujer es sinónimo de la bohemia porteña del bar restaurant Cinzano en Valparaíso. Es la voz de Carmen Corena. Tangos, valses, boleros, cuecas, tonadas y una guaracha cubana tan característica suya como "Chipi-chipi" son parte del repertorio popular de esta cantante nacida en Coquimbo, iniciada en Arica, trasladada a Santiago y enraizada al fin en el puerto hasta su muerte en 2008, a los 72 años. De su música quedó registro en los discos Una noche en el Cinzano (2002) y Otra noche en el Cinzano (2007), pero era en vivo el énfasis de su estampa. Otros cantantes como Alberto Palacios y Manuel Fuentealba son parte del tradicional Cinzano, pero Carmen Corena queda en la historia como la abanderada que desde tal escenario irradió esas canciones populares a oídos del puerto y del visitante.