1980

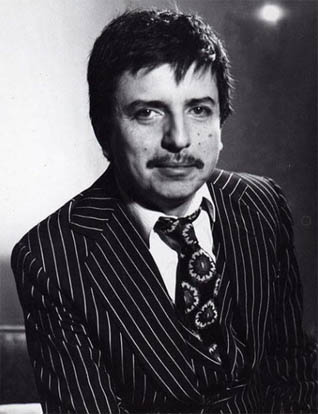

Por mucho tiempo La Sonora de Tommy Rey ha sido la agrupación de cumbias más popular de Chile. Su origen está en el cisma producido al interior de La Sonora Palacios en 1982, cuando cinco músicos renunciaron para formar una nueva agrupación que tomaría el nombre de su cantante y figura: Tommy Rey. Con el repertorio de su ex grupo junto con nuevas canciones, y bajo la dirección del timbalero Leo Soto, se abrieron espacios hasta convertirse en el principal nombre de la cumbia chilena y la tradición de las sonoras. En los años '90 su popularidad alcanzó a generaciones jóvenes, y nombres como Los Tres, Joe Vasconcellos, Chancho en Piedra o LaFloripondio tributaron su música desde el rock en su ruta de más de 40 años de actividad ininterumpida y vigencia, que vio su final en marzo de 2025 con la muerte de su cantante a los 80 años. Pero su música sigue sonando y en toda fiesta chilena, en algún momento, se escucha una canción de La Sonora de Tommy Rey.

Cultores del folclor urbano con profundo arraigo popular, Transporte Urbano emergió cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Santiago (entonces UTE) empezó a inicios de los años ochenta a tocar en micros, peñas y café-concerts, con la intención de dar un mensaje social y financiar sus respectivas carreras universitarias. Sus ritmos alegres, la ironía de sus canciones, el uso del habla popular y la esperanza por el cambio los distinguieron en la escena de resistencia antidictatorial de esos años. Fue un grupo forjado sobre todo en vivo, con actividad en escenarios de poblaciones en Santiago, Pudahuel, La Pincoya, Peñalolén y en parroquias como la del Cristo Quemado, cerca de grupos como Callejón y Sol y Lluvia, en peñas, escenarios estudiantiles y en innumerables actos vinculados, sobre todo, a la izquierda política, en cuyos partidos varios de los músicos eran militantes. De esa época se mantiene el cantante y fundador del grupo, Óscar Riveros, que hoy integra Transporte Urbano junto a una serie de músicos que han ido variando, al igual que su instrumentación.

El apellido que denota este saxofonista en su identificación habla de una pertenencia a uno de nuestros clanes jazzísticos. Pero la historia de Marcos Aldana no sólo lo consigna como el eslabón entre dos generaciones de los solistas Aldana —con su padre Enrique Aldana y su hija Melissa Aldana—, sino que además lo señala como el único saxofonista de su generación activo en el jazz straight ahead durante el largo apagón cultural. Fue, además, el gran formador de los nuevos saxofonistas del jazz contemporáneo.

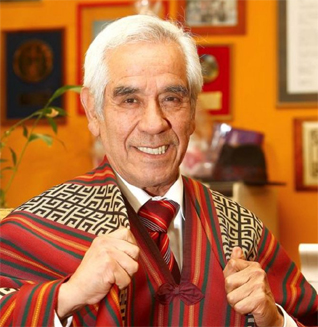

Giovanni Cultrera, pianista de origen siciliano afincado en Valparaíso después de la Segunda Guerra, es uno de los nombres mayores del jazz chileno, con un conocimiento aventajado de los repertorios y una vigencia que lo llevó incluso a mantenerse activo con más de 90 años de edad, una serie de discos publicados y una cantidad actuaciones que rompieron la barrera de los 1.300 conciertos con su cuarteto desde 2004. Su categoría como cultor del swing clásico, lo ubica en un cuadro de honor junto con solistas de la talla de Carmelo Bustos, Lucho Córdova, Daniel Lencina y, por supuesto, su compañero Alfredo Espinoza.

Cantante del cuarteto de pop ochentero Q.E.P., tras la disolución de ese proyecto Paulina Magnere fue parte del dúo Claudio y Paulina (junto a su pareja Claudio Guzmán), con quien publicó el disco Se fue abril (1987). Poco después se lanzó como cantante pop solista y su disco Paulina (1990). Durante los años '90 un frecuente rostro televisivo en programas juveniles y magazinescos, aunque hace varios años está alejada de ese medio. Su carisma y calidad vocal, en todo caso, la han permitido abrirse una significativa carrera radiofónica, oficio del que además es profesora en un instituto profesional.

Junto con figuras como el baterista Lucho Córdova, el tubista Domingo Santa Cruz o los pianistas Giovanni Cultrera y Pepe Hossiason (además de músicos, también ávidos difusores del jazz), un músico aferrado a las más profundas raíces jazzísticas llegaría desde la sureña Los Ángeles para incoroporarse a la escena de los años ‘50. Con el contrabajo o el trombón en las manos, pero sobre todo desde su trabajo como gestor y disc-jockey radial, Luis Artigas fue uno de los personajes de la época en que hot jazz chileno llegó a consolidarse totalmente.

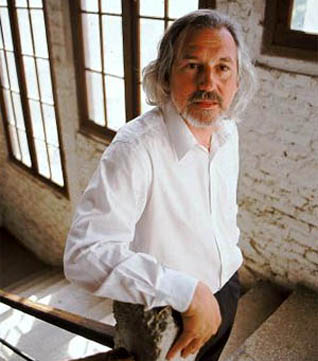

Un poeta-músico o un músico-poeta es Mauricio Redolés dentro del arte contemporáneo chileno, dependiendo de a quién se le pregunte o qué formato se privilegie en el análisis. Hay libros y discos en el trayecto profesional de este hombre que ha pasado gran parte de su vida como vecino del capitalino barrio Yungay, aunque también canciones que se cruzan con poemas (y al revés) y que quizás sea mejor no clasificar del todo. El propio Redolés se ha definido, sencillamente, como «un poeta que tiene una gran admiración por el rock», y desde esa cruza ha inscrito observaciones inolvidables y agudas sobre la cultura popular chilena, de un caracter autoral distinguible y hasta ahora incisivo.

Uno de los más prolíficos compositores chilenos del siglo XX, Ariel Arancibia registró sobre quinientas canciones de su autoría, y no es sencillo escoger cuál es la más famosa: para elegir están los éxitos de la Nueva Ola "Dilo calladito" (Cecilia) y "La gotita" (Gloria Benavides), el éxito de clásico universitario "La ballena" (Sussy Vecky), el tema televisivo "El bailongo" (Don Francisco); y el éxito absoluto de Los Huasos Quincheros, la guaracha "El patito", entre otros. Y además está su fundamental labor como arreglador, en discos tan relevantes como Homenaje a Óscar Castro (1970), de Los Cuatro de Chile. De gran versatilidad musical, durante su carrera se dedicó a las revistas musicales, los clásicos universitarios, la televisión, el cine, el teatro, la tarea de dirección artística que desempeñó en el sello RCA Victor y la composición de música sobre poemas de Pablo Neruda, Óscar Castro, Daniel de la Vega y otros autores. Fue siete veces finalista en el Festival de Viña, donde ganó una Gaviota de Plata en 1972; y meses antes de su muerte, en 1997, fue nombrado socio emérito la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD.

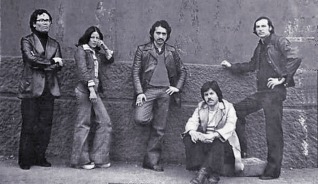

Completaron un año de vida y no alcanzaron a grabar más que cuatro canciones, que nunca circularon comercialmente. El momento histórico que protagonizaron y las posteriores carreras de sus integrantes, sin embargo, transforman a Primeros Auxilios en un pilar del rock posterior a los años ochenta en Chile y cuna de nombres musicales activos hasta hoy en bandas como Electrodomésticos, Upa y Santiago del Nuevo Extremo.

Para una cantante como Laura Fuentes, la doble militancia en la música de raíz latinoamericana y el mundo pop no significó en absoluto una contradicción estilística, sino más bien la posibilidad abierta de expresión y mestizaje musical. Fuentes, nacida en Chile, con padres norteamericanos y una larga vida en Estados Unidos, llegó a ser una de las figuras entre la comunidad de artistas que en los 2000 modernizaron las propuestas iniciadas por la Nueva Canción Chilena en los '60 y en el Canto Nuevo en los '80, aunque emparentada con cultoras de la música del mundo moderna como Verónica González o Catalina Claro.

Antes incluso de que La Marraqueta comenzara a elaborar una propuesta que luego llamó "fusión criolla", existió el grupo Alsur. Ambos estuvieron emparentados directamente en lo estilístico y también en lo histórico, pues tanto La Marraqueta como Alsur surgieron desde el ensayo de jazz eléctrico llevado a cabo por un puñado de músicos jóvenes en los años '80 al interior del grupo Cometa. A partir de 1986, Alsur fue encabezado por el brillante guitarrista eléctrico y compositor Edgardo Riquelme, el que primero se aventuró a trabajar sobre la mixtura de la improvisación jazzística, la instrumentación rockera y la inspiración abierta de la música de raíz folclórica chilena.

Pese a su sonido crudo, había en Índice de Desempleo un cuidado armónico y un compromiso pensante hacia la turbulencia sociopolítica durante la cual le tocó trabajar. Con un rock denso, garage, la banda rozó por momentos lo más oscuro de la new-wave desatada en el país en la segunda mitad de los años 80, extendiendo su recorrido hasta 1993, cuando sólo los Fiskales Ad-hok enarbolaban aún la bandera del punk gestado bajo dictadura. Su música no tiene más que un registro profesional, pero no puede separarse de su furiosa entrega en vivo. El grupo tuvo una breve reunión en 2013, durante la cual se presentó el vinilo de un par de temas antes inéditos y se organizaron algunas presentaciones.

Alejandro Guarello es un nombre fundamental en la música contemporánea chilena, avalado por un trabajo como compositor, formador y académico (es actualmente el director del Instituto de Música de la Universidad Católica). Formado en la Universidad de Chile, donde fue discípulo de Cirilo Vila, en 1984 viaja a becado a Italia y se perfecciona con los maestros Franco Donatoni en Roma y Giacomo Manzoni en Milán. Hace suyo el lenguaje de la música pura, y, desde esa plataforma, ha compuesto casi 60 obras, premiadas dentro y fuera de Chile.

Jorge Yánez es una figura importante de la música chilena, aunque su dedicación a ella la ha alternado con otros oficios y actividades. La relevancia de su repertorio tiene como piedra angular desde mediados de los años setenta el célebre vals chilote "El gorro de lana" pero su trabajo excede esa canción y es protagónico de varios momentos de la historia musical chilena. Ha tenido éxitos en radios y su imagen goza de un amplio reconocimiento público, debido a su trabajo como actor en cine y televisión. El trabajo musical de Yáñez ha combinado la raíz folclórica con la poesía popular y la reflexión política, y se cruza en diversas etapas con los de otros destacados creadores, como el conjunto Los Moros y Benedicto Piojo Salinas. Su oficio como compositor lo acerca a los géneros de la cueca, la tonada, el vals chilote, la paya y la décima.

(biografía en preparación)

Compositor, productor y cantante, Juan Carlos Duque ha sido un nombre recurrente en circuitos de la música popular chilena, aunque desde veredas muy diversas, incluso contrastantes. Como voz del grupo Miel, en los años '70, se desenvolvió en espacios pioneros asociables al rock progresivo. Destacó más tarde como baladista solo, y en la calidad de tal impuso las magníficas "Promesas" (1979) y "Ausencias" (1982) en la competencia internacional del Festival de Viña. Como productor pop ha estado a cargo de populares grabaciones de vocación radial, y hits como "Para que no se muera este amor" (Ariztía), "Quiero saber" (Myriam Hernández) y "Tal vez me estoy enamorando" (Nicole) llevan su nombre en los créditos autorales.

La historia del grupo Aymara cruza los períodos de Nueva Canción Chilena y Canto Nuevo, aunque es en este último movimiento donde se encuentra su mayor identificación y más prolífico trabajo.

Nacido en el Cerro Barón y formado en el trajín de la bohemia porteña de los años '40, Hernán Bahamondes ha sido considerado, junto con Rafael Berríos, un padre del acordeón folclórico al dotar de protagonismo al instrumento en la cueca. A Santiago llegó a sus 18 años y con mayor presencia desde la década de los '60 fue marcando una múltiple participación en lotes y elencos. Su nombre y su sonido se escucharon en agrupaciones diversas, como Los Labradores, Los Granjeros, Los Puntillanos, Los Caporales y una versión de los años '70 de Fiesta Linda, además de tocar, grabar y acompañar a cantores como Héctor Pavez, Hilda Parra, Tumbaíto o el Dúo Mesías-Lizama. Habitante de la comuna santiaguina de Lo Espejo, desde 2012 un Festival de Acordeón llevó su nombre en la zona sur de la capital.

Carlos Humberto Caszely Garrido es uno de los mayores futbolistas de la historia de Chile, estrella y referente de Colo Colo y la Selección Nacional. Además es profesor de Educación Física y, tras su retiro del fútbol en 1987, ha sido comentarista deportivo y ejecutivo en gestión del deporte. En 1979 tuvo un oficio fugaz como cantante y grabó dos canciones originales, que editó un disco single y protagonizó uno de los primeros videoclips chilenos. El episodio musical sido recurrentemente narrado en los medios de comunicación, y el año 2008 tuvo incluso un tributo punk de la banda Los Miserables.

Su nombre se asocia de inmediato al mapa de la balada chilena con mayor difusión en la segunda mitad de los años '80, aquél de televisión y grandes festivales. Pero es un territorio más extenso que ése el que Patricia Frías ha recorrido durante su trayectoria, tanto como intérprete de voz distintiva como también compositora de canciones de intensidad sentimental empáticas con la audiencia, las que hemos conocido en su voz o en la de otro/as cantantes.