1980

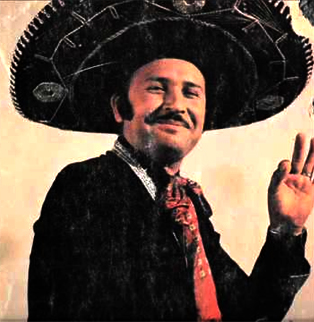

Astro chileno de la canción mexicana durante cuatro décadas con su investidura de “el Charro de Chile”, Eliseo Guevara nació en una familia campesina en Buin, creció entre San Bernardo y Puente Alto, y desde niño forjó su oficio como cantante. Pero su debut profesional se produjo cuando cumplió 30 años, en 1979, con el sencillo “La horma de mi zapato”. Desde entonces su carrera se encumbraría como una de las más pródigas y activas de la música mexicana elaborada en Chile, completando un catálogo de más de 40 discos, sucesivas presentaciones dentro y fuera del país, y varios clásicos del género, como “El de las botas negras” o “Navidad de un niño pobre”. Guevara murió en 2020, a los 70 años, cuando todavía se encontraba plenamente activo.

En Juan Carlos Bustamante coinciden las dos ramas del canto a lo poeta: el canto a lo humano y a lo divino. En ambas se ha destacado entre las nuevas generaciones de la poesía popular chilena a contar de los años 90, con amplios recursos de cantor, poeta popular, payador y guitarronero. Nacido en la Séptima Región, vive en Rancagua, donde ejerce su oficio de profesor, pero a menudo viaja por los diversos encuentros nacionales de poesía popular en los que se muestra como intérprete de guitarrón, rabel y guitarra traspuesta.

Más de medio siglo y una extensa discografía acumula el Trío Inspiración en el trabajo con el repertorio romántico tradicional latinoamericano, y en ese trayecto ha cabido sobre todo el bolero, pero también el vals peruano, la canción «cebolla», la copla y la balada. Sin prejuicios sobre el estilo que se ajusta a su formación de trío de guitarras con armonías vocales, el grupo ha mantenido el circuito de restaurantes, quintas de recreo y festivales regionales como su espacio natural de acción. Alguna vez conocidos como «Los Panchos chilenos», el Trío Inspiración es prueba del vigor que cierta canción romántica en castellano mantiene más allá de las modas.

Mapa Prueba 1

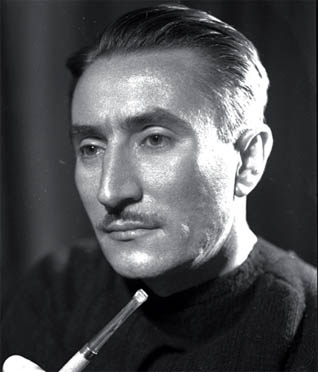

Un título basta a Donato Román Heitman para quedar en la posteridad: ‘‘Mi banderita chilena’’ (1935). Grabada por algunos de los más importantes exponentes de las tonadas chilenas y luego enseñada a generaciones de escolares, la canción alusiva al azul del cielo, la nieve de las montañas y al rojo de copihue es, junto a ‘‘Si vas para Chile’’ (1942), de Chito Faró, y ‘‘Chile lindo’’ (1948), de Clara Solovera, la primera de las tres postales más tradicionales de toda la música típica chilena.

Es una de las agrupaciones más relevantes activas hoy en la dinámica de canto y baile orientada por celebraciones religiosas del Norte Grande. La Sociedad Religiosa Gitanos Santa Rosa se fundó en octubre de 1965 en Iquique. Desde entonces cada año participa de la Fiesta de La Tirana, con todos los cambios de integrantes y repertorio que puede suponerse en un trayecto musical tan extenso. Su origen obrero ha determinado el esfuerzo de su compromiso, que suele agrupar a al menos cuarenta miembros, entre hombres y mujeres, niños y adultos. «Lo que importa es la fe», dicen ellos, y esa fuerza devota, más allá de lo material, resuena en su música.

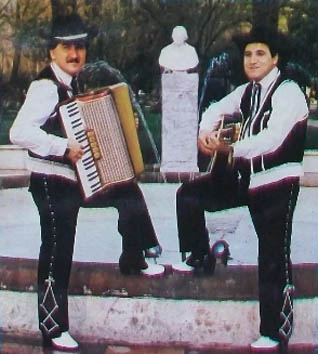

Los Reales del Valle son, junto a Los Luceros del Valle y Los Hermanos Bustos, parte de la punta de lanza de la explosión de la música norteña mexicana en Chile en los años ‘70, y al igual que ellos han cimentado su popularidad en el éxito combinado de los corridos y las cumbias.

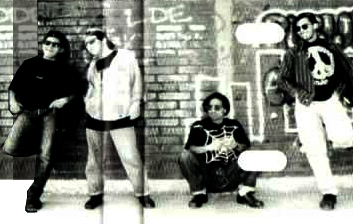

Aunque su historia suele quedar fuera del radar de los medios, Los Marginales está entre los nombres fundacionales del rap chileno, y su actividad, desarrollada en Santiago desde fines de los años 80, precedió al momento en que el género llegó a radios y grabaciones profesionales. Fue una apuesta hip-hop que avanzó entre escenarios callejeros, grabaciones caseras, difusión boca-a-boca y resistencia política dura, con una dictadura aún en ejercicio. De todos modos, consiguieron no sólo ser una inspiración importante para muchos raperos de futuro prestigio nacional, sino también firmar el primer contrato discográfico de una banda hip-hop chilena con un sello multinacional. Su único cassette, Marginal, se publicó en 1992.

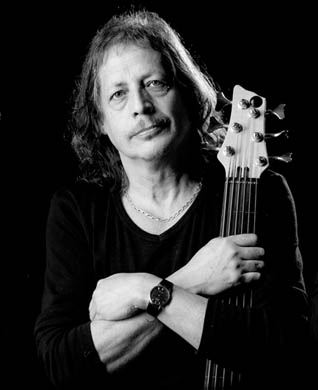

La bitácora de viaje del grupo Congreso mantendrá por siempre un espacio reservado a la figura de Ernesto Holman, el bajista eléctrico que introdujo sonoridades modernas y nuevas propuestas no sólo al interior de este conjunto quilpueíno, sino entre una amplia comunidad de músicos de fusión que siguieron sus pasos. Holman abrió las posibilidades expresivas del llamado bajo activo a un grupo de solistas en las décadas de 1980 y 1990, demostrando que su instrumento no necesariamente debía estar relegado a una sección rítmica. Holman ha sido, además, un pionero en la inspiración de la música mapuche y militante de la "resistencia ternaria", una defensa aguerrida de los ritmos de la tierra.

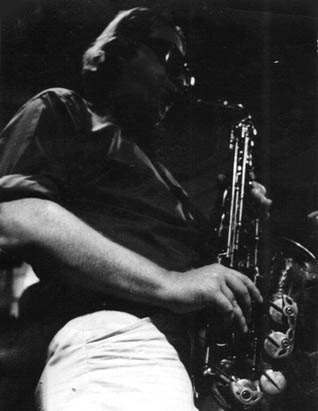

Las investigaciones del musicólogo Álvaro Menanteau confirman a Sandro Salvati como el primer saxofonista moderno del jazz nacional (una permanente alternativa al altoísta Patricio Ramírez). Su historia como solista está estrechamente vinculada a todas las corrientes de vanguardia jazzística surgidas en Chile desde que a fines de los '50 comenzara el histórico enfrentamiento entre músicos de tendencias tradicionalistas y progresistas.

En un territorio de máximas maestrías musicales, el guitarrista Carlos Ledermann no solo ha sido el pionero sino también la máxima personalidad. Desde fines de los '70, cuando se inició en el flamenco, su trabajo fue multiplicando el alcance, ya fuera como intérprete y compositor, o como creador de audiencias, gestor de encuentros, profesor e investigador de una de las músicas más populares del mundo. Como maestro de flamenco, Ledermann enseñó a más de 300 músicos, convirtiéndose en el impulsor de todo un movimiento de guitarristas que más tarde tomó vuelo propio, desde el académico Carlos Pacheco Torres al gran solista Andrés Pituquete Hernández. Todo eso, a miles de kilómetros de Andalucía.

Para la historia del bolero chileno, Los Hermanos Arriagada son quienes popularizaron en ese ritmo la gran canción del compositor Armando González Malbrán, "Vanidad", originalmente escrita como un foxtrot lento (o slowfox). Pero en el recuerdo de los seguidores de la canción romántica se cuentan como imprescindibles también sus versiones para “Poema”, “Sigamos pecando” y la traducción de “Nathalie”, la famosa canción del francés Gilbert Becaud. Un canto de tres voces al unísono apoyado en sobrios pero imaginativos arreglos orquestales fue parte de la marca de un conjunto que probablemente consiguió más difusión fuera de Chile que en su propio país, y que encontró un modo diferente de presentar lo que en los años sesenta era casi un subgénero: el de los boleros a trío.

Aunque es más famoso por su rol de comediante televisivo y por ser uno de los fundadores del programa humorístico de Televisión Nacional "Jappening con ja" en 1978, Jorge Pedreros tiene una vida previa como músico. Conjuntos juveniles de comienzos de los años '60 como los incipientes Lyons y los más populares Twisters tuvieron como integrante principal a este hombre, quien también compuso éxitos para los cantantes de rock y twist Peter Rock y Luis Dimas y el dúo melódico Los Red Juniors en la misma década, antes de subordinar la música al entretenimiento televisivo que fue su principal actividad a partir de los años '70.

Proveniente de una familia vinculada a la música docta, el Teatro Municipal y la Orquesta Filarmónica de Santiago, la cantante Ana María Meza abrió la paleta cromática para profundizar en algunas variantes de la música popular más allá de los territorios del canto lírico. Se transformó en una importante intérprete de jazz clásico y pop-jazz y de paso en una de las más activas maestras de voces, como lo había hecho previamente la legendaria Inés Délano.

Sergio Hernán González Morales es conocido en el medio musical chileno sobre todo como «Tilo», y además como uno de los mejores bateristas en actividad en el país. Es compositor, productor, y baterista y fundador de Congreso, conjunto al que ha aportado no sólo como instrumentista sino como fundamental autor de algunas de las cumbres del conjunto. Con estudios clásicos de percusión, ha sido además uno de los precursores chilenos en el uso de los ritmos latinoamericanos aplicados a las músicas modernas, como el rock, el jazz y la fusión.

Compositor, productor y cantante, Juan Carlos Duque ha sido un nombre recurrente en circuitos de la música popular chilena, aunque desde veredas muy diversas, incluso contrastantes. Como voz del grupo Miel, en los años '70, se desenvolvió en espacios pioneros asociables al rock progresivo. Destacó más tarde como baladista solo, y en la calidad de tal impuso las magníficas "Promesas" (1979) y "Ausencias" (1982) en la competencia internacional del Festival de Viña. Como productor pop ha estado a cargo de populares grabaciones de vocación radial, y hits como "Para que no se muera este amor" (Ariztía), "Quiero saber" (Myriam Hernández) y "Tal vez me estoy enamorando" (Nicole) llevan su nombre en los créditos autorales.

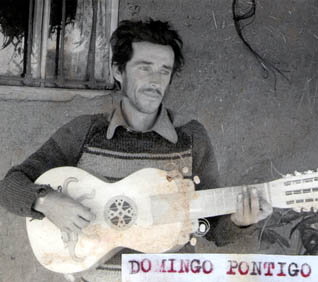

Uno de los más importantes y prolíficos poetas del canto a lo divino es Domingo Pontigo Meléndez. Hijo de San Pedro de Melipilla, tierra que ha sido la cuna de cantores insignes como Atalicio Aguilar y Adiel Fuenzalida, Domingo Pontigo es agricultor, poeta popular y cantor a lo humano y lo divino desde 1947, y es reconocido como el poeta popular de mayor producción escrita en Chile.

El guitarrista Pedro Frugone asumió la música como vocación temprana, y ha sido hasta hoy persistente en su trabajo y leal a ese llamado. De entre las muchas bandas de las que ha formado parte, las más importantes han sido Anachena, Viena y sobre todo La Ley, con quienes tocó por casi veinte años. Ha colaborado con diversos músicos locales, y en 2007 publicó un álbum solista.

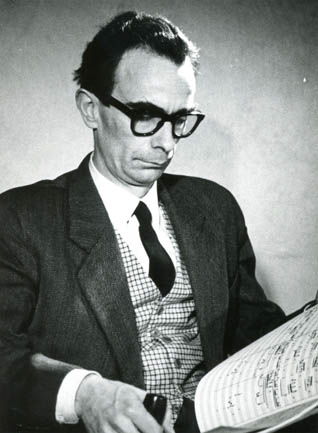

Juan Orrego Salas es una de las figuras clave de la música docta chilena en el tránsito que la composición vivió desde la tradición hacia la era de las primeras vanguardias académicas. Premio Nacional de Música en 1992, el también musicólogo fundó y dirigió importantes instituciones y educó a compositores en Chile y Estados Unidos hasta la década de 1990. Pero también ha sido uno de los compositores chilenos más interpretados y grabados en el extranjero, con un catálogo que incluye más de 120 obras en todos los ámbitos y un estilo que ha influido en autores latinoamericanos. Juan Orrego Salas murió en 2019, en Estados Unidos, a la edad de 100 años.