Fusión latinoamericana

Más un instinto que un estilo, más una tendencia múltiple que un movimiento formal, la fusión latinoamericana es una expresión que permite designar los diversos resultados que generaciones de creadores, músicos y grupos chilenos han obtenido durante cinco décadas a partir del cruce entre las ricas fuentes de la música del continente adoptadas en Chile. Como método y espíritu tiene una genealogía que puede remontarse a los intentos de folclor panamericanista previos al Neofolklore de los '60, y que luego pasa por la fusión de conjuntos de la Nueva Canción Chilena, se mezcla con el instinto del rock y llega hasta compositores, intérpretes y conjuntos de la actualidad, abiertos al jazz, la música basileña y las raíces europeas.

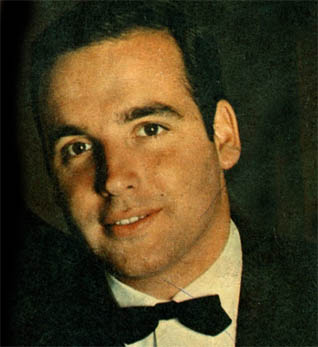

Uno de los trabajos más importantes y reconocidos de Guillermo Willy Bascuñán ha sido el que desarrolló durante los años sesenta junto al conjunto vocal Los Cuatro Cuartos (sobre todo, por su labor en el disco Al séptimo de línea). En sociedad con Pedro Messone y Luis Chino Urquidi, el cantautor le dio ahí forma a parte de lo mejor de la corriente conocida como Neofolklore, que volvió a hacer atractiva la raíz chilena y sudamericana, de acuerdo a un trabajo vocal y de arreglos nunca antes realizado en el país. Pero el músico ha destacado también en experiencia junto a otros grupos, como solista y —sobre todo— como autor para canciones popularizadas por otros. Su aporte al respecto incluye títulos clásicos de la canción chilena, como "El solitario", "Cuando rompa el alba", "El ovejero", "Los viejos estandartes" y "Voy pa' Mendoza".

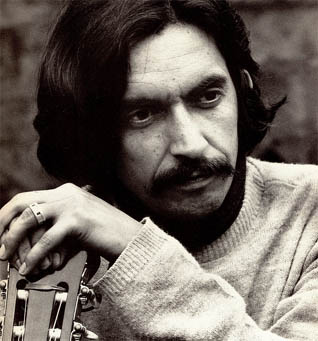

La muestra de su canto por el mundo, y el contacto con grandes figuras musicales marcaron la trayectoria y la vida de Ángel Parra (de nacimiento, Luis Ángel Cereceda Parra), uno de los cantores relevantes nacidos en Chile durante el siglo XX y figura de la Nueva Canción Chilena tanto por su creación como por la disposición que desde muy joven tuvo para alimentar ese movimiento con alianzas, iniciativas de trabajo y contenido. El entorno familiar en el que creció fue privilegiado para esa vocación, y ya en la adolescencia lo tenía presentándose junto a su hermana mayor (en el dúo Isabel y Ángel Parra) y su madre, Violeta Parra, en escenarios de Chile y el extranjero. Pero luego, por propios decisión y mérito, llegó a colaborar estrechamente con los más grandes nombres de la canción latinoamericana de su tiempo, como Atahualpa Yupanqui, Pablo Milanés y Víctor Jara. Décadas más tarde, Parra seguía interesado en buscar entre nombres jóvenes socios para sus ideas.

Tranquila Asesina es el proyecto que Nahuel Viera (uno de los hijos del cantautor Gervasio), inició tras su trabajo en colectivos vinculados al hip-hop como Bajutopía y Sputnikz. El año 2009, Viera abandonó este último conjunto (que luego se rearticuló con nuevos integrantes), y se trasladó a México a trabajar en un estudio de diseño sonoro. Con esa experiencia retornó a Chile el año 2011, y en un principio junto a DJ Seltzer comenzó a grabar canciones de lo que luego, con la incorporación de nuevos músicos, se convertiría en Tranquila Asesina. La fusión del hip-hop con sonidos como el candombe uruguayo (país de origen de su padre), de la cumbia y el moombathoo, entre muchos otros, dieron forma al lenguaje de la banda, que con su sencillo "Rumba de lo natural", grabado junto a Solo di Medina, el 2012 comenzó sus presentaciones en vivo. Su primer compilado de singles y canciones apareció en 2014.

Reconocido guitarrista de las escenas independientes de Concepción, Edgardo Yayo Durán comenzó a tocar hacia 2010, desarrollando lenguajes del rock, el jazz tradicional y el jazz contemporáneo, y las fusiones de raíz folclórica. Su aparición, junto a una serie de músicos de la generación marcada por el terremoto de Cobquecura que repercutió en la vida y la música en el Biobío, vino a renovar y de paso a proyectar a la ya añosa y activa escena del jazz de Concepción. Los discos de su primera etapa fueron Jugando jazz y Reconstrucción, ambos publicados en 2014.

Daniel Cantillana fue conocido inicialmente como el primer músico nacido después del golpe militar que llegó a las filas de Inti-Illimani, lo que posibilitó de paso el arribo de nuevos integrantes jóvenes y una consecuente renovación. Cantillana se incorporó al grupo en 1998, poco antes de la grabación del disco Amar de nuevo, y allí tuvo inmediato protagonismo como voz solista en valses y boleros de Patricio Manns (“Antes de amar de nuevo”, “Esta eterna costumbre”). Después de más de diez años comenzó un proyecto solista que se concretaría con el álbum Viñeta (2010), siempre de manera paralela al grupo.

Cantautora, guitarrista y cajonera, Yáscara León Contreras —nombre de probable raíz húngara— se rebautizó artísticamente como Carayass para presentarse como una exponente de la fusión de raíz folclórica latinoamericana. Así ha tenido una marcada aproximación a los ritmos afrolatinos, las percusiones y los sonidos de las músicas caribeña y brasileña. Radicada en Rapa Nui desde 2008, su disco debut, Semblanza (2019), se gestó como un registro en directo realizado en la isla.

En paralelo a su trabajo junto a Los Jaivas, hacia el año 2010 el guitarrista Ankatu Alquinta comenzó a trabajar en varios proyectos vinculados al jazz. Todos ellos, al final, derivaron en Chilatin Beats, camino de fusión electrónica y sonidos latinoamericanos que, hacia el comienzo del año 2011, se consolidó con la sociedad del músico electrónico Dorian Chávez, DJ de dilatada trayectoria.

Bajista, guitarrista y compositor de una música que transita por distintos territorios en el lenguaje amplio de la fusión, Marcelo Gallardo ha sido un nombre de los circuitos musicales de Valdivia, su ciudad natal y el espacio donde ha desarrollado su creación. También es conocido en los circuitos sureños, con presentaciones en Puerto Varas, Puerto Montt y Chiloé. Iniciado en el grupo Tribu y más tarde con colaboraciones junto a la cantante brasileña Mariana Benjamin, cuenta con obras conceptuales propias que toman elementos de la música latinoamericana, la world music en su amplio sentido y el jazz fusión. Sus álbumes son Retrospectiva musical del sur del mundo 1950-2009 (2009) y Encuentros cósmicos (2020).

Transiente es un conjunto de cámara de fusión latinoamericana formado en 1993 por iniciativa de un grupo de estudiantes de la Escuela de Música de la Universidad Católica de Valparaíso, provenientes todos ellos de diferentes puntos geográficos del país. En busca de un sincretismo musical, desarrollaron una propuesta en la que coexistieron lo docto, lo popular y el folclor en conjunto con la influencia de Víctor Jara y la poesía de Vicente Huidobro, entre otros elementos de diversas músicas contemporáneas. El grupo fue también la plataforma de creación de un grupo de nuevos compositores de la época, como Félix Cárdenas.

Compositora proveniente del mundo académico, Carmen Aguilera es una de las tres exponentes femeninas del piano jazzístico contemporáneo, junto a Carmen Paz González y Carla Romero, sin considerar a Tania Naranjo, que tuvo una vida musical en Suecia. Si bien fue formada en la Universidad de Chile en la música docta, derivó en el campo del jazz, donde se desarrolló mayormente como autora. Además de contar con un catálogo de obras de cámara, ha realizado sesiones de piano solo, piano trío y quinteto, pero sobre todo en una propuesta que ha explorado los cruces entre las tradiciones del jazz y las tradiciones doctas.

La música instrumental fue punto de partida y punto de llegada de Catalina Claro, una promisoria concertista de piano especialista en Mozart y compositora de música incidental, música funcional y orquestadora. Pero a la hora de desarrollar una historia discográfica, estos métodos quedaron supeditados al peso de la canción pop. Catalina Claro fue parte de un proceso de mezclas y fusiones que después de mucho camino recorrido desembocaron en un álbum como Canto por si acaso (2008), con melodía, ritmo, estrofa y estribillo.

El gran formato, la labor colectiva y la divulgación histórica han sido hasta ahora los ejes de creación y trabajo para esta peculiar agrupación santiaguina. Primero el esfuerzo biográfico sobre el más carismático obrero y activista sindical chileno del siglo XX (Cantata por Clotario Blest, 2018), y luego la investigación y denuncia de la cantata Menéndez. Auge y caída del rey de la Patagonia (2020) —sobre el estanciero español y genocida del pueblo selknam José Menéndez— son hasta ahora sus dos grandes obras, presentadas en disco y en espectáculos itinerantes. La formación instrumental de Alameda Memoria incluye violín, violonchelo, saxofón, clarinete, flauta traversa, guitarra, bajo eléctrico, batería, y piano, más voces y narración; y combina ritmos y tradiciones sudamericanas y europeas. Mantiene a Felipe Sandoval como director musical, y todos sus estrenos constituyen creaciones originales.

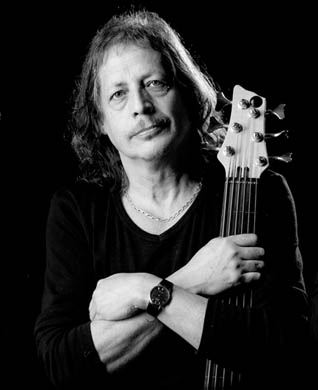

La bitácora de viaje del grupo Congreso mantendrá por siempre un espacio reservado a la figura de Ernesto Holman, el bajista eléctrico que introdujo sonoridades modernas y nuevas propuestas no sólo al interior de este conjunto quilpueíno, sino entre una amplia comunidad de músicos de fusión que siguieron sus pasos. Holman abrió las posibilidades expresivas del llamado bajo activo a un grupo de solistas en las décadas de 1980 y 1990, demostrando que su instrumento no necesariamente debía estar relegado a una sección rítmica. Holman ha sido, además, un pionero en la inspiración de la música mapuche y militante de la "resistencia ternaria", una defensa aguerrida de los ritmos de la tierra.

La coquimbana Natalia Corvetto es parte de una extensa línea de cultoras de una música moderna, una generación de cantantes que tiene a la penquista Susana Lépez, la temuquense Giovanna Arce, la chillaneja Cecilia Gutiérrez o la capitalina Miloska Valero, entre otras damas. Su propuesta se fundamenta en los ritmos de la música popular latinoamericana, el bolero y la bossa nova como columnas centrales, y desde allí da muestras de transformaciones que la han conducido hacia el jazz, el pop, el soul y la fusión. Su primer disco es Vuelo (2017).

Folk, trova y rock es el triple santo y seña válido para la carrera que este grupo desarrolló por más de una década entre el rock chileno. «Folklor sin poncho, trova sin aburrirse y rock sin gringuerias», precisan ellos en su promoción, y FTR es la sigla con la que han editado parte de sus discos. El grupo mantuvo una misma formación durante su historia, y su discografía consiguió exponer dos dimensiones paralelass, entre la acústica y la eléctrica. Elementos andinos, africanos, afroperuanos y mapuches se funden en el sonido de la banda, sin equivalentes entre los grupos de su tiempo.

La cantautora, guitarrista y profesora de música Romina Núñez fue parte del florecimiento que el folclor experimentó en los primeros años del milenio, con una abundante y generación de cultores, folcloristas, intérpretes e investigadores que reimpulsaron el género desde distintos ángulos. A partir de experiencias en la cueca urbana fusionada de Las Torcazas y de la cueca campesina con el dúo Las Comaires, y hasta su propio proyecto de cantautoría, Romina Núñez fue una de las mujeres solistas que marcaron presencia: desde Fabiola González a Leslie Becerra, desde Natalia Contesse a Carola López y desde Andrea Andreu a Claudia Belencha Mena.

Con una larga residencia entre Estados Unidos y Alemania, Andrés Condon ha sido prácticamente un músico afuerino desde los años '90. Vinculado al sello de world music Mundovivo, Condon fue uno de los primeros guitarristas de explorar los sonidos y las narrativas de diversas culturas del planeta, en paralelo al trabajo de solistas como Alberto Cumplido, Antonio Restucci o Daniel Delgado, aunque menos académica o menos latinoamericanista según el caso. Una larga discografía refrenda su propuesta instrumental, lateralmente asociada a la música new age.

Nacida en Chillán, la cantante, acordeonista y profesora de música Cecilia Gutiérrez ha integrado en paralelo las escenas del jazz y de la música de raíz folclórica en la ciudad de Concepción, con proyectos que la vinculan a la fusión de ambos géneros, y cuya cara más visible fue entonces el disco Infusión (2015).

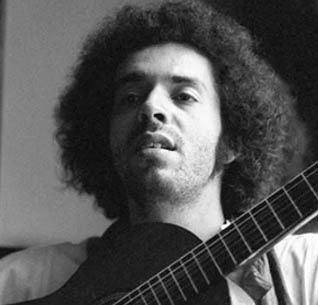

Así como muchos miembros de la Nueva Canción Chilena que partieron al exilio tras el Golpe de Estado de 1973 absorbieron la cultura de los lugares que los acogieron, el artista brasileño Manduka esquivó la dictadura de su país refugiándose en Santiago durante la Unidad Popular, donde estableció estrechos vínculos con importantes artistas nacionales y logró interesantes cruces musicales. Su talento quedó plasmado en variadas obras literarias y musicales, pero destaca sobre todo el lazo establecido en nuestro país con gente como Los Jaivas, Amerindios y Congregación, entre otros.

Han sido hasta ahora bandas las que han mostrado las dotes musicales de Moyenei Valdés, cantante chilena que desde principios de los años '90 viene ocupándose en grupos como Luna en Fa, Afarentis y, el más difundido de todos, Mamma Soul. Sin embargo, en el año 2006 Valdés —radicada en México— solidificó al fin su largamente anunciada carrera solista, cuando comenzó a grabar las primeras canciones de un disco; en sus palabras, mezcla de rap y dancehall. El disco fue en parte financiado con sus ganancias como parte de un reality-show que Canal 13 exhibió ese año bajo el nombre "La isla VIP".