1980

Marlon Romero es posiblemente el símbolo del jazz en Concepción, desde su temprana participación en distintos grupos de jazz, de fusión y de música experimental en los '70 hasta su rol como educador y gestor, y parte clave de una linaje de músicos en la ciudad.

En Chile, el perfil más conocido de Patricio Wang está vinculado a la renovación que sus creaciones aportaron a principios de los '80 a Quilapayún. Pero su alcance como compositor e instrumentista llega a los ámbitos contemporáneo, clásico y experimental tanto como a la música popular y latinoamericana que ha cultivado en otros conjuntos como Barroco Andino, Amankay y como solista. Desde su partida a Europa en 1976, Wang ha profundizado en la música contemporánea como parte de una extensa ruta artística. Activo hoy en Holanda y Francia, no tiene en la distancia un impedimento para seguir ligado a músicos chilenos.

Elicura es un singular conjunto surgido en los tiempos del Canto Nuevo. Formado por seis seminaristas jesuitas, chilenos y peruanos, tomaron el nombre de una matanza de jesuitas durante la Guerra de Arauco, en el siglo XVII, y en los primeros años de los '80 cantaron en parroquias y peñas, llegando incluso a ganar en 1980 el Festival "Una canción para Jesús", con el tema "Yo te canto".

Millantún fue la banda estable de acompañamiento en el festival de la canción de colegio Don Bosco, en la comuna de La Cisterna. Paradero 22 de Gran Avenida, liceo Manuel Arriarán Barros. Sobre el escenario están José Aldunate (teclados y voz), Roberto Aldunate (bajo), Mario Muñoz (guitarra) y Tito Valenzuela (batería). Suena "Sábado en la noche", clásico fundamental de la banda. Así este grupo regala las últimas melodías de una época en la que fue grande, entre las bandas principales del rock chileno de los años '70 y '80.

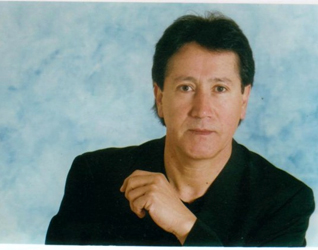

Aunque Marco Aurelio se inició como cantante en el aficionado escenario de un liceo de Santiago - el Valentín Letelier -, el tiempo lo convirtió en uno de los principales intérpretes de los años '60 en Chile. Vinculado a los comienzos del Festival de Viña y el auge de la Nueva Ola, legó una de las baladas más famosas del cancionero chileno, "Amor por ti", que compuso en 1969 y que ha sido grabada muchas veces dentro y fuera de Chile . Tal como muchos intérpretes de su generación, Marco Aurelio se mantuvo activo hasta entrado los años 2000, editando discos de temas populares (suyos o ajenos) y con esporádicas presentaciones en vivo en restaurantes, clubes y festivales de provincia. Falleció a comienzos de 2025.

Guitarrista y compositor, Edison Belmar ha desarrollado su carrera desde los terrenos de la fusión, con especial inclinación al jazz y la música de raíz latinoamericana. El músico fue miembro fundador del grupo Matahari, y junto a ellos recibió el premio Altazor 2003. Su currículo también incluye colaboraciones y grabaciones junto a gente como Jano Soto, el grupo de rock Coyote y el trío Contrapunto. Desde el año 2004 reside en Francia, donde ha desarrollado una intensa labor en torno a la docencia y la intepretación constante en vivo, en solitario o junto a otros proyectos.

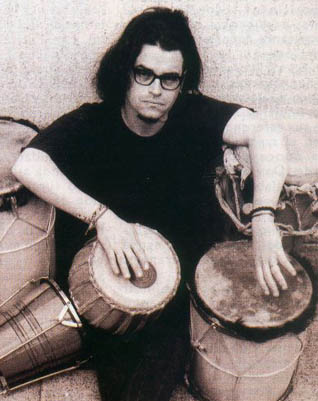

Pentagram fue un grupo pionero del metal en Sudamérica. Hasta hoy se la considera una de las bandas de death-metal más importantes e influyentes del underground mundial, siendo reconocidos por grupos como Entombed, At The Gates, Carcass, Dismember y Napalm Death (que incluso versionó un tema de la banda). De vida corta, su existencia fue un soporte para la prolífica escena metalera chilena de los años 90.

Probablemente sea la agrupación chilena con mayor rotación de integrantes en su historia: cincuenta y cuatro. También, la de más de más altas ventas de un disco sencillo: 600 mil, según cifras reportadas por Camilo Fernández, productor musical que en 1962 publicó en el sello Demon "El rock del Mundial". Lo que es seguro es que Los Ramblers, banda capitalina surgida en los albores de la Nueva Ola, es la más original y genuina de entre una generación que, en su gran mayoría, se limitó a imitar modelos extranjeros. El citado hit mundialista, y canciones como "Prende una mechita" y "Eres exquisita" son el más reconocible legado del grupo, el cual continúa hasta hoy animando veladas puntuales, capitalizando un recuerdo que ya supera el medio siglo de vida.

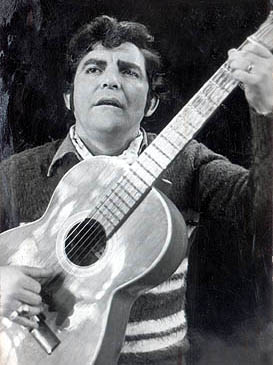

Todo movimiento artístico importante acoge a creadores cuya biografía se cruza con la de los protagonistas y explica varios de sus hitos y logros, pero que sin embargo no consigue con ello dejar su nombre en el recuento histórico. Juan Capra, cantautor y pintor, puede ser considerado el gran desconocido de la Nueva Canción Chilena, y su historia es la de un talento que alguna vez resultó señero e influyente, incluso fuera del país, pero que fue apagándose poco a poco hasta toparse con una muerte atribulada y en un incomprensible olvido.

«Uno sale… completamente irresponsable. Es una etapa de la vida… de locura, en la que uno te manejas solamente con sueños», recuerda Sebastián Santa María en un registro de archivo de una entrevista suya en el programa televisivo "Más Música". Se refiere así a su partida a Europa a los 17 años, motivado por la idea —incierta todavía— de que podría allí desarrollarse como músico. Se trató, en su caso, de una irresponsabilidad bendita, que al poco tiempo lo tenía trabajando en sus condiciones soñadas en cuanto a colaboraciones, lecciones y libertad creativa. Aunque Santa María está en la memoria masivo por un single pop de gran difusión radial en 1987, "Keep on singing", su trayectoria lo ubica como una figura de peso en terrenos de exploración jazz-rock, y exigente autoría y coordinación de equipos. Su formación musical sobre el piano no le impidió luego mostrarse también como cantante y productor. Fue valorado como tal entre figuras de relieve internacional, todas las cuales lamentaron públicamente su muerte temprana, a los 37 años de edad.

En la figura de Juan Azúa se detecta uno de los puntos más representativos de la música popular de orquestas para espectáculos y televisión, en la línea de directores similares como Horacio Saavedra, Juan Salazar, Pancho Aranda y Rodrigo Miranda, entre otros. Desde los tiempos en que encabezó el montaje de El hombre de la Mancha en 1974, sus participaciones en sucesivas versiones de festivales OTI y de Viña del Mar, hasta el liderazgo conducción de la big band jazzística The Universal Orchestra, Azúa recorrió los tiempos como un espléndido conductor y arreglista orquestal.

Surgido entre los blocks y pasajes de la población Huamachuco de Renca, el grupo Panteras Negras constituye uno de los pilares del hip-hop chileno y uno de los primeros nombres capaces de convertir la versión local del género en una expresión de amplio alcance. Pese a la difusión de su trabajo, el grupo nunca dejó de sentir como una responsabilidad representar el mundo desfavorecido en el que se formaron, colaborando así también al desarrollo de la música joven consciente y de alcances políticos, y el registro de la cultura callejera. El 2005 anunciaron su final, y tras trabajos solistas de Lalo Meneses, regresaron el 2011.

Campanario fue una agrupación interesante, de difícil clasificación y escasamente reconocida en la escena musical de comienzos de la década de los ’80. La mezcla de sonidos hermanados por la música latinoamericana de Los Jaivas y Congreso sería lo más apegado a su sonido, en una escuela de rock fusión del que en su momento no llegó a haber registro. La banda representó hacia 1983, año de su fundación, un resumen de músicas vigentes en esos años de dictadura, con referencias de distintas dimensiones de proyectos como Fulano, Santiago del Nuevo Extremo, Sol y Medianoche, Evolución, Quilín o Andrés, Ernesto & Alejaica.

Un título basta a Donato Román Heitman para quedar en la posteridad: ‘‘Mi banderita chilena’’ (1935). Grabada por algunos de los más importantes exponentes de las tonadas chilenas y luego enseñada a generaciones de escolares, la canción alusiva al azul del cielo, la nieve de las montañas y al rojo de copihue es, junto a ‘‘Si vas para Chile’’ (1942), de Chito Faró, y ‘‘Chile lindo’’ (1948), de Clara Solovera, la primera de las tres postales más tradicionales de toda la música típica chilena.

Cantor, payador, guitarrista y guitarronero, Benedicto Salinas Jiménez, conocido como el Piojo Salinas, es uno de los mayores cultores del canto popular chileno. Se inició en el folclor, integró el elenco de la Peña Chile Ríe y Canta creada en 1965 e integró una agrupación formada por Pedro Yáñez, Santos Rubio y Jorge Yáñez que en 1980 restituyó la popularidad de los encuentros de payadores. Músico comprometido además en la resistencia cultural después de 1973, sufrió el peor golpe de su vida cuando su esposa, su hijo y su cuñada murieron tras un operativo policial en 1986 y engrosaron el historial de víctimas de la dictadura. Desde entonces y hasta su muerte en 2008, la vida de Piojo Salinas fue una lucha entre ese drama personal y la chispa y picardía que desde antes habían caracterizado su carrera, una de las más significativas del canto popular en nuestro país.

Osvaldo Leiva es un cantautor que perteneció al movimiento cultural y musical del Canto Nuevo durante la década de 1980, pero que también tuvo presencia en espacios de la música en televisión de la época. En 1982 ganó el concurso del programa "Chilenazo" con su canción más famosa, "El flaco Chile", y luego participó en dos versiones de la competencia nacional para el Festival OTI. Profesor de música, compositor y con un virtuoso dominio de la guitarra, nunca editó un disco durante la dictadura de Pinochet, y sólo registró algunas canciones aisladas con autoproducción. A fines de los '80 dejó la música para iniciarse en la apicultura. Resultado de esa experiencia es una de sus obras más interesantes, que entonces sobrepasaba la cantautoría y la trova donde se había formado y desempeñado: la "Suite Miel, música del ballet de las abejas", compuesta en 1994 como una obra situada en el espacio de la música de tradición escrita, que llegó a ser incluida en programas de la Orquesta Sinfónica de Chile.

Cuando en un entorno no del todo preparado como el chileno, en 1969 los pianistas Manuel Villarroel y Matías Pizarro orientaban sus sensibilidades hacia el aparentemente hostil free jazz, en la ciudad de Londres otro pianista se abría paso en los mismos ámbitos. Martin Joseph tiene nombre y pasaporte británico, pero su irrupción en la música chilena fue de un impacto tal que ya ha sido incorporado a la cronología de nuestra música contemporánea.

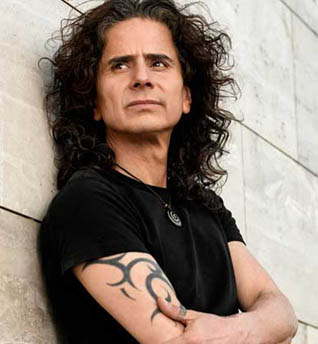

Quizás por haber vivido su infancia y juventud en países tan distintos y distantes como Chile, Japón, Italia y Brasil, Vasconcellos creó un tipo de canción que ha buscado el arraigo en sonidos originarios, especialmente de América Latina, de donde son también sus orígenes sanguíneos. Su fórmula finalmente dio con canciones alegres, festivas y con explícita conciencia social y cultural. Desde su salida del grupo Congreso, en 1983, el músico se desarrolla de modo solista, y con altas cumbres de popularidad en esa área. Su influencia en toda una generación de músicos, la masividad de sus canciones y su intensa y poderosa actividad en vivo lo convierten en una figura vigente y fundamental de la música de fusión desarrollada en nuestro país.

Francesca Ancarola es una figura de la música popular de fin de siglo, que toma elementos de la tradición latinoamericana y las fusiona con músicas de sus tiempos. Si bien comenzó su carrera en 1984 con un premio como intérprete en el Festival Canciones de la Joven Música Chilena, organizado por la revista La Bicicleta y el Café del Cerro (ejes del Canto Nuevo), Ancarola forma parte de la oleada que renovó el género a fines de la década siguiente, reconocible durante esos tiempos bajo el concepto de "novísima canción chilena". Las coordenadas que agrupan a esta generación son básicamente tres: raíz folclórica, textos poéticos de crítica social, y música que desde la academia inician una transformación de esa misma raíz con una mirada contemporánea.

A sus 19 años, Pablo Herrera abrió con su primer disco la historia de uno de los solistas chilenos exitosos de la música local. Rubricado primero como trovador o cantautor, se movió en escenarios alternativos hasta comienzos de los años noventa, cuando por propia opción decidió acercarse a la balada y desvió su rumbo hacia nuevas audiencias y alcances. "Alto al fuego", "Entre dos paredes", "Tú eres mía" y "Amor, amor", son algunas de sus canciones ancladas en la memoria colectiva local de las últimas décadas.