1980

La más importante de las fundadoras del grupo Cuncumén junto al cantante y compositor Rolando Alarcón es Silvia Urbina. Parte de la primera alineación de ese conjunto de proyección folclórica a contar de 1955, ella se mantuvo en el grupo hasta 1961, época en la cual desarrolló además el conjunto paralelo de los Cuncumenitos en el que aplicó su oficio de educadora en la formación de niños dedicados al folclor chileno. Cantó y grabó discos a dúo con músicos como Rolando Alarcón y Patricio Manns, y luego se mantuvo activa en diversos escenarios folclóricos. En octubre de 2004 recibió el Premio Nacional de Folclore que entrega el Sindicato de Folcloristas y Guitarristas de Chile, en reconocimiento a su cuarenta años de trabajo como investigadora y profesora.

En festivales de Chile y el extranjero ha acumulado premios Alejandro de Rosas, baladista que ha hecho de la televisión y los festivales regionales su entorno natural de presentación. El falsete es uno de los rasgos de su estilo vocal, inspirado en la impronta de románticos de fama continental, como Rudy la Scala. Entre sus éxitos radiales se cuentan “No quiero verte así”, “Todo el amor del mundo” y “Huracán”.

Baterista de jazz que contribuyó a impulsar la escena desde los años '60. Aficionado entusiasta a la música, se vinculó tempranamente con los jazzistas profesionales de la generación joven de la época. Su recorrido musical incluye militancias en el cuarteto Chilean Jazz Messengers, liderado por el pianista Miguel Sacaan, donde un joven Roberto Lecaros tocaba[...]

Más de medio siglo de historia musical chilena está asociado a la figura de Alberto Rey, arpista del célebre Dúo Rey-Silva y como solista. Luego de tocar con el temprano conjunto típico Los Guasos de Chincolco, en 1935 formó el Dúo Rey-Silva junto al guitarrista Sergio Silva, con quien emprendería una carrera de más cincuenta años ininterrumpidos. En paralelo desarrolló una cuantiosa discografía personal con arreglos de música folclórica para arpa, como también una frecuente colaboración en grabaciones de otros músicos. Uno de sus últimos trabajos fue la reedición del LP El huaso que yo conozco (1967), grabado por el Dúo Rey-Silva junto a Pedro Messone y reeditado en 2001, pero Alberto Rey murió antes de la publicación de disco, a los 85 años y después de 66 años de prolífica carrera.

Los integrantes de Bandhada se conocieron en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde el baterista Juan Coderch y el bajista Alfonso Feeley estudiaban percusión e ingeniería en sonido. En 1983, el guitarrista Carlos Chung (también estudiante allí) los reunió para comenzar a funcionar con la primera formación del grupo. Influenciados por el guitarrista estadounidense Pat Metheny, y la música sinfónica y de fusión de los años setenta, Bandhada se convirtió en una banda pionera del rock progresivo y el jazz-rock hecho en Chile (junto a nombres como Cometa y Quilín), pese a que en los recuerdos suele asociársela a la camada del llamado «boom pop» chileno de esa década.

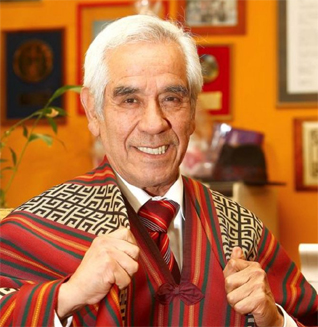

Considerado entre los charanguistas más notables y el más prolífico entre sus pares, Héctor Soto fue pionero en las grabaciones solistas para ese instrumento en nuestro país, con un material que durante largo tiempo ha sido referencia para músicos y estudiosos del tema. Compositor, profesor y divulgador, su carrera discográfica es la más extensa de los charanguistas chilenos. Ejecutante de charango tenor, ronrroco, maulincho, guitarra, tiple y teclados ha sido un gran difusor del instrumento: fundó en Argentina su propio Instituto del Charango y ha mantenido la fundamental plataforma Charango.cl. Soto ha desarrollado un repertorio de canciones propias —entre las cuales se cuenta la conocida pieza "Rosita de Pica"—, recopiladas o de autores como Violeta Parra, Raúl de Ramón, Sofanor Tobar, Willy Bascuñán, Víctor Jara y Patricio Manns. Su libro Charango para todos (2019) es vital fuente de lecciones.

La de Francisco Villa ha sido una voz comprometida de la trova chilena. El cantautor ha hecho en una carrera de abundantes discos un trabajo siempre conectado con la realidad social del país y el mundo, en un formato artístico militante, emparentado con la tradición de los cantautores latinoamericanos de los años '70.

Gabriela Pizarro es una de las tres investigadoras esenciales del folclor chileno, junto a Violeta Parra y Margot Loyola. Como ellas, conjugó las principales disciplinas de ese quehacer, entre la investigación, la creación, la difusión y la enseñanza. Sus huellas quedan en la trayectoria del conjunto Millaray, que ella fundó en 1958, en la exploración sin precedentes que emprendió por la música de Chiloé, en los discos que grabó con el grupo o como solista y en su vocación por la docencia, como profesora y directora de conjuntos. Durante el esplendor de la proyección folclórica de los '50 y '60, pero también bajo la más dura resistencia a la dictadura, Gabriela Pizarro se dedicó con el mismo carácter al arte popular que contribuyó a descubrir y a enseñar. Desde 2024, el gran auditorio del Chimkowe de Peñalolén, donde ella habitó largamente, lleva su nombre.

Una de las influencias más relevantes para la escena heavy metal nacional puede encontrarse en la figura del norteamericano Tom Araya (n. Cerro Recreo, Viña del Mar, 1962). Su origen chileno —sus padres se mudaron a California cuando él tenía 4 años— es uno de los trofeos que más orgullosamente lucen legiones de fans locales de su banda Slayer, forjadores indiscutidos del thrash metal y uno de los grupos más importantes del rock pesado en el mundo, a la altura de Metallica o Iron Maiden. Araya es ciudadano estable de Estados Unidos, aunque mantiene una relación cercana con sus fans locales, que no faltan ni en la Cámara de Diputados, como lo demostró un homenaje organizado en 2019 en el Congreso de Valparaíso «en virtud de su enorme contribución a la música mundial y a su fuerte vínculo con su país, Chile».

Desde la guitarra utilizada como una herramienta no convencional, Ramiro Molina ha sido uno de los solistas más comprometidos con la música liberada, un referente en este campo de la experimentación desde los comienzos del siglo. Compositor pero sobre todo improvisador, sus discursos acerca de la creación en tiempo real fueron definiéndose conforme avanzó el tiempo, primero desde el jazz de vanguardia con el grupo Fedón (1996), más tarde con el trío de experimental Turangalila (2001), y finalmente con sus diversos ensambles y asociaciones con diversos cultores de la improvisación que tuvieron espacio en Piso 3, gran epicentro capitalino de esta corriente, creado por el propio Ramiro Molina.

El triple frente vocal del grupo pop femenino Mamma Soul tuvo sus líneas bien definidas: Moyenei Valdés aportaba el carácter soul melódico a la banda y Misti-k el ritmo hip-hop de rimas y canto. Jeannette Pualuan, compositora, autora y cantante, se ubicó en la canción de raíz latinoamericana. Fue la misma característica que una vez retirada del grupo para iniciar la ruta solista expuso en sus propias composiciones pop en el disco Salviamialma (2004).

Sol y Lluvia es uno de los grupos más populares de la música chilena, y sus canciones son parte de la banda sonora de la resistencia a la dictadura militar. Nacidos a partir de un núcleo de hermanos, en un taller de serigrafía en la capitalina comuna de San Joaquín, la banda articuló una guitarra acústica, una batería de bombos y un bajo eléctrico para desarrollar canciones de abierto contenido social y político, pero con melodías alegres y hasta bailables. Sus letras directas han hecho referencia a la paz, la represión y las desigualdades sociales, completando así la propuesta del conjunto. Si bien Sol y Lluvia se mueve al margen de los medios y la industria, goza de un arraigo popular innegable.

El pianista más importante nacido en Chile adquiere relevancia histórica en el recuento de los más destacados intérpretes del mundo en el siglo XX, y por eso su biografía es la de una figura de relieves únicos en el recorrido cultural de nuestro país. Aunque su formación la tuvo en Alemania y gran parte de su trayectoria la desarrolló en Europa y Estados Unidos, Arrau mantuvo siempre un vínculo atento con su país natal, con viajes esporádicos para ofrecer recitales (el último de ellos, en 1984, cuando recibió el Premio Nacional de Artes) y el apoyo a diversas iniciativas de apoyo a pianistas locales. Por voluntad propia su tumba está hoy en Chillán, donde además gran parte de sus pertenencias pueden conocerse en el Museo Claudio Arrau, inaugurado en 2005 en el lugar que acogió su casa de infancia.

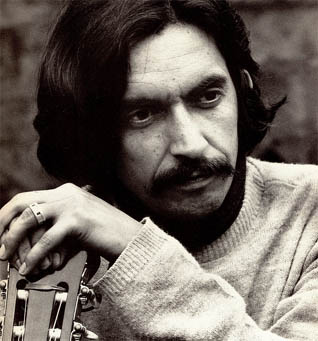

La muestra de su canto por el mundo, y el contacto con grandes figuras musicales marcaron la trayectoria y la vida de Ángel Parra (de nacimiento, Luis Ángel Cereceda Parra), uno de los cantores relevantes nacidos en Chile durante el siglo XX y figura de la Nueva Canción Chilena tanto por su creación como por la disposición que desde muy joven tuvo para alimentar ese movimiento con alianzas, iniciativas de trabajo y contenido. El entorno familiar en el que creció fue privilegiado para esa vocación, y ya en la adolescencia lo tenía presentándose junto a su hermana mayor (en el dúo Isabel y Ángel Parra) y su madre, Violeta Parra, en escenarios de Chile y el extranjero. Pero luego, por propios decisión y mérito, llegó a colaborar estrechamente con los más grandes nombres de la canción latinoamericana de su tiempo, como Atahualpa Yupanqui, Pablo Milanés y Víctor Jara. Décadas más tarde, Parra seguía interesado en buscar entre nombres jóvenes socios para sus ideas.

Congreso es un nombre fundacional en la suma del rock chileno con el folclor, un protagonista en la llamada "música de fusión" y un conjunto esencial en la identidad musical chilena. Su solidez y su convicción le han permitido sobrevivir a la falta de espacios tras la llegada de los militares, y a la irregular difusión de sus canciones. Como pocos, el conjunto goza del unánime respeto en la comunidad musical, y ha visto pasar por sus filas a varios de los más destacados instrumentistas del país. Superando los 50 años, el grupo sigue saludable y vigente, componiendo canciones, grabando discos y presentándose en vivo dentro y fuera de Chile.

A pesar de que su historia musical en Chile transcurre en un breve lapso en los años '60, la figura del pianista Manuel Villarroel representa la mayor la experiencia que el jazz chileno tuvo frente a la música de vanguardia. Villarroel fue un referente del free jazz y el avant-garde, como pionero en experimentos creativos que proyectó desde el piano junto con otros músicos fundamentales, como su hermano, el baterista Patricio Villarroel y, sobre todo, el pianista Matías Pizarro. Desde 1970, ha vivido en Francia, donde desarrolló prácticamente toda su carrera.

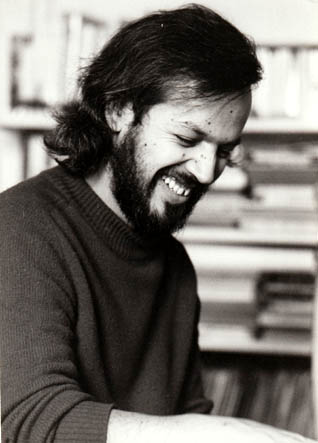

Jorge Yánez es una figura importante de la música chilena, aunque su dedicación a ella la ha alternado con otros oficios y actividades. La relevancia de su repertorio tiene como piedra angular desde mediados de los años setenta el célebre vals chilote "El gorro de lana" pero su trabajo excede esa canción y es protagónico de varios momentos de la historia musical chilena. Ha tenido éxitos en radios y su imagen goza de un amplio reconocimiento público, debido a su trabajo como actor en cine y televisión. El trabajo musical de Yáñez ha combinado la raíz folclórica con la poesía popular y la reflexión política, y se cruza en diversas etapas con los de otros destacados creadores, como el conjunto Los Moros y Benedicto Piojo Salinas. Su oficio como compositor lo acerca a los géneros de la cueca, la tonada, el vals chilote, la paya y la décima.

El reconocido actor de teatro, cine y televisión desde mediados de los ’80 acredita un pasado primeramente musical que debió suspender durante un largo período debido a su actividad actoral. Bastián Bodenhofer proviene de una familia de músicos liderada por su madre, la compositora contemporánea chileno-alemana Leni Alexander (1924-2005) y continúa luego con sus hermanos mayores, la pianista clásica Beatrice (n. 1943) y el ecléctico compositor Andreas (n. 1945).

Como un pacto familiar, los hermanos Ema, Pedro y Juana Millar se propusieron resguardar la música tradicional y de raíz folclórica, tanto chilena como latinoamericana. Su trabajo ininterrumpido desde inicios de los años '80 los hace llevar la música popular en la sangre, y le ha dado a su nombre reconocimiento internacional por su labor creativa y rescate de identidad. Sus presentaciones en vivo y sus discos son un valioso muestrario de canto campesino chileno de la zona centro sur, así como de piezas de la tradición local y latinoamericana, y musicalización de poesía chilena.

Es probable que Parkinson haya sido el grupo preciso en el momento incorrecto. De haberse formado en otro período, su rock enérgico e imaginativo podría haberse impuesto entre un público extenso, pero la banda tuvo la desventura de trabajar durante una etapa especialmente árida para la difusión de música chilena. Recién se desinflaba el llamado boom del pop local que pocos años antes había convertido en estrellas por igual a Los Prisioneros y a Cinema. Los sellos contaban las pérdidas que les había generado entusiasmarse de más, y las radios retrocedían luego de haber convertido en éxito hasta a las más dudosas grabaciones. Entre tanto recelo, no deja de ser un mérito que Parkinson haya logrado imponer dos canciones recordadas por siempre: "Papel floreado" y "El vino"; éste último, un título del que se hicieron fanáticos hasta Nicanor Parra y Don Francisco. El conjunto ha tenido amagos de reunión desde su separación de 1995, pero nada lo suficientemente firme como para pensar en nuevos discos.