Nueva Canción Chilena

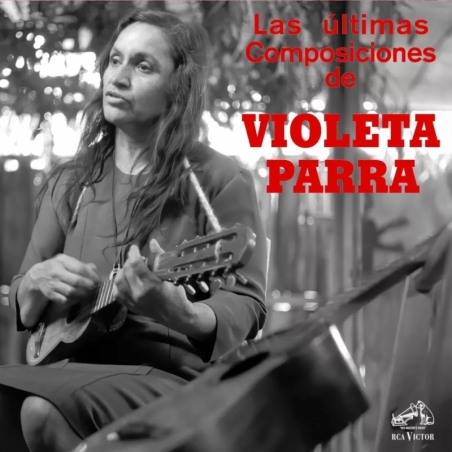

Suele definirse a la Nueva Canción Chilena por su variante política, y por cómo convirtió al canto en un instrumento de reflexión y acelerador de cambios sociales. Pero este movimiento musical ofrece claves únicas en la historia del arte popular: en los últimos años de la década de los '60, abrió a nuestra canción a las influencias sonoras latinoamericanas, asumió como un deber los aires de cambio de la época, tendió un puente creativo entre la raíz folclórica y otros géneros (sobre todo, el Neofolklore, la trova y el rock), y concibió su propuesta como una expresión amplia, que incluyó vistosos avances en su trabajo escénico y en la gráfica de sus álbumes. Su arco más interesante es el que va desde 1967 (año de la muerte de Violeta Parra, su principal inspiradora) a los primeros tiempos del gobierno de la Unidad Popular. El golpe de Estado fue un impacto definitivo para sus más importantes figuras, la mayoría de las cuales debió exiliarse; no pocas después de presidio y tortura. El asesinato de Víctor Jara, en septiembre de 1973, convirtió su nombre en un símbolo y, a su legado musical, en el acervo internacionalmente más difundido del movimiento.

José Seves posee una de las voces mejor dotadas de la historia musical chilena. Y aunque la mayor parte de su historia está vinculada a Inti-Illimani (cuya voz corresponde a clásicos como “Vuelvo”, “Sambalando” o “Medianoche”), el cantante es también compositor y tiene una carrera solista antes y después de su paso por el Inti. Antes como cantante radial e intérprete folclórico del dúo Anita y José, y luego, tras su retiro temporal de su conjunto en 1998, como cantautor y folclorista. Hoy es parte de la facción histórica de Inti Illimani, al mismo tiempo que continúa su trabajo creativo independiente.

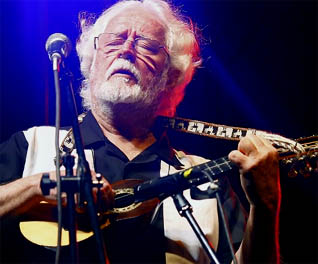

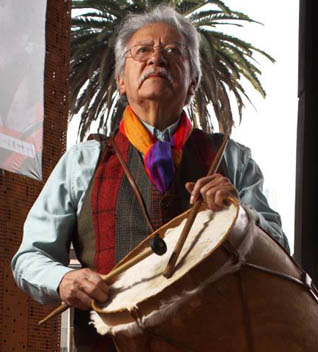

Si Horacio Salinas ha sido el director histórico de Inti-Illimani, si Jorge Coulon ha sido su mejor vocero y José Seves ha tenido la voz más poderosa del conjunto, entonces Horacio Durán ha sido el rostro más característico de este fundamental conjunto chileno. Integrante del grupo desde sus inicios, Durán es el hombre identificado con el charango en la alineación de Inti-Illimani, así como el más carismático y cercano al borde caribeño que el conjunto ha desarrollado a lo largo de su carrera. Reconocible además por el pelo cano que lo caracteriza desde el regreso del conjunto a Chile tras el exilio, el músico ha desarrollado un trabajo propio en paralelo al grupo. De este modo integró el conjunto chileno-italiano Trencito de los Andes, con el que grabó el disco Escarcha y sol (2000), y es también parte como solista de la comunidad de charanguistas chilenos y como tal figura en los discos colectivos Charango: autores chilenos (2001) y Charango: autores chilenos, vol. 2 (2016).

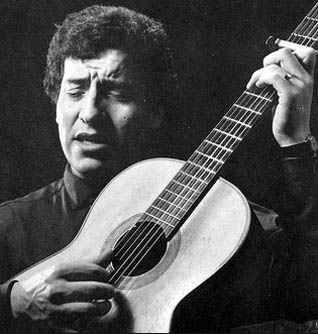

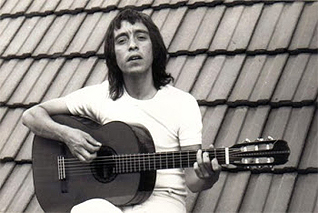

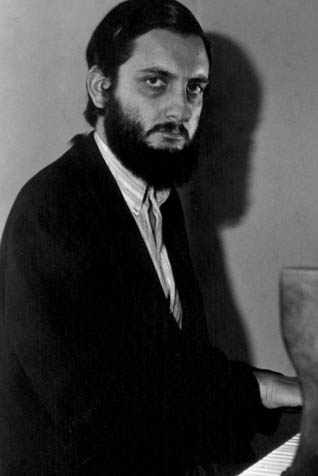

No sólo su asesinato, en septiembre de 1973, han hecho de Víctor Jara uno de los artistas más trascendentes de la música de nuestro país, sino que es su trabajo y su obra lo que definitivamente lo consagró como una de las más grandes figuras de la cultura chilena. Fue folclorista, director de teatro durante una década en la Universidad de Chile, parte del elenco de la Peña de los Parra entre 1966 y 1973, trabajó con los grupos Cuncumén, Quilapayún, Inti-Illimani, Los Cuaracas, Huamari y Cantamaranto, y compuso y cantó más de 150 canciones, varios clásicos de la canción universal, como "Te recuerdo Amanda", "El derecho de vivir en paz" o "Plegaria a un labrador". Conmovido por una época en la que despuntó una enorme efervescencia social, el cantor representó el sentimiento de búsqueda de dignidad para las clases sociales populares, como militante del Partido Comunista, y fue un entusiasta partidario del gobierno socialista de Salvador Allende. Su arte y sus aspiraciones fueron coherentes con su historia; la de un hijo de campesinos que llegó a avecindarse a un sector marginal de Santiago. Su nombre es hoy el de un artista universal.

Como un puente entre el primer rock de raíz folclórica desarrollado en Chile y la canción política asociable a la Nueva Canción puede verse, en retrospectiva, al grupo Amerindios. Pese a su férreo compromiso con el proyecto allendista y su activa participación con la solidaridad chilena en el exilio, el dúo de Julio Numhauser y Mario Salazar (ampliado en un período por Patricio Castillo) trabajó un sonido diferente al de la canción comprometida convencional, con influencias de rock y de jazz, y abierto a nuevos timbres y arreglos. Esta vocación por la mezcla terminó de consolidarse con las carreras solistas que ambos músicos continuaron en paralelo a partir de su separación, a fines de los años setenta. "Los colihues", "Juan Verdejo" y la atrevida "Cueca beat" son algunos de los títulos más memorables de un grupo muy significativo para la canción chilena de los años sesenta y setenta, pero en torno al cual persisten escasas pistas históricas y cuya discografía se ha convertido hoy, desgraciadamente, en material de coleccionistas.

El chagual es una flor de cactus. Y este chagual germinó gracias a otra flor: una violeta. El grupo Chagual, uno de los conjuntos de la Nueva Canción Chilena desarrollada a comienzos de los años '70, aprendió su arte con Violeta Parra cuando ella les abrió su Carpa de la Reina, el último reducto artístico iniciado por la folclorista, a mediados de los '60.

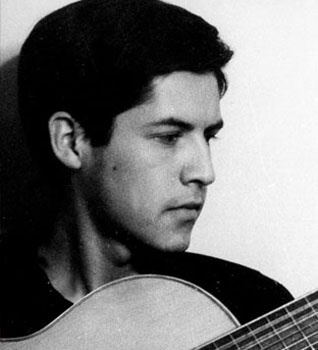

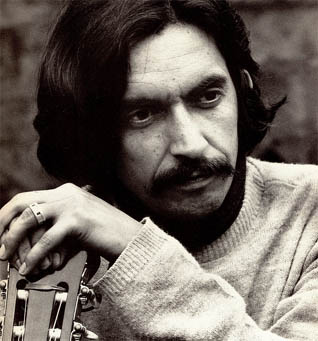

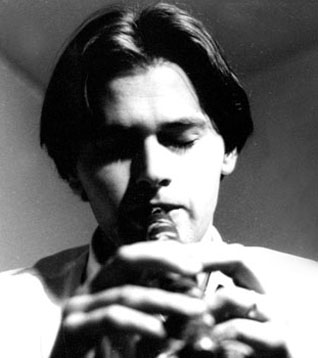

La Nueva Canción Chilena tuvo muchas voces solistas destacadas, y la de Osvaldo Gitano Rodríguez se distingue por al menos dos características. Primero, legó a la canción popular chilena un himno imperecedero, independiente incluso de la época que lo vio nacer, como ha sucedido con su "Valparaíso". Pero además el cantautor, poeta y dibujante porteño buscó documentar el momento y los ambientes que protagonizaba, con libros y textos valiosos para comprender mejor el ambiente artístico de su época, escritos durante su exilio en Europa. En ese continente Rodríguez profundizó su interés por la literatura (llegó a publicar dos poemarios, un libro de cuentos y la novela El día que me quieras) y mantuvo estudios universitarios, razón por la que su carrera discográfica es muy breve, con sólo dos discos originales: Tiempo de vivir (1972) y Los pájaros sin mar (1976), más un tercero en vivo editado en 1989 por el sello Alerce.

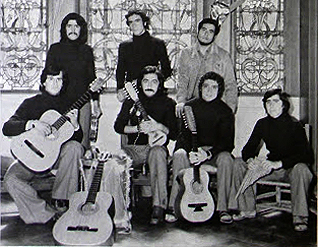

Aunque no figura entre los nombres protagónicos del movimiento, Aparcoa sí está situado detrás de gigantes de la Nueva Canción Chilena, activo desde los años 60 en Santiago y más tarde en el exilio europeo. El conjunto tuvo entonces un estilo multiforme, que lo paseó desde el folclor más purista en sus comienzos hasta avanzadas experimentaciones postreras que lamentablemente no fueron conocidas en Chile. Prueba de ello es su discografía. Iniciada en 1970 con un LP de neto tinte recopilador, dio un salto en 1971 con un segundo disco que recreó musicalmente el poema de Pablo Neruda Canto general para culminar en el LP Chile, con el cual se adelantó varios años en los giros estilísticos que recién a fines de la década de los setenta otros conjuntos imprimirían en el exilio a sus derroteros musicales. El año 2007, focalizados en su trabajo musical con un repertorio de cuecas bravas —género del que fueron adelantados conocedores y aprendices directos—, se reunieron algunos músicos, que con nuevos nombres hoy escriben una segunda época de Aparcoa.

Por sus muchas colaboraciones con otros músicos y la impronta de su trabajo solista, Patricio Castillo puede distinguirse como uno de los integrantes más importantes que fue parte del conjunto Quilapayún, al que se integró muy joven y acompañó de modo intermitente hasta 1971 (para luego reintegrarse, por un período, en los años noventa). Castillo ha sido un destacado cantautor y multiinstrumentista, activo en la música por más de cinco décadas, dueño de una extensa discografía, recorridos por el mundo y asociaciones con gente como Isabel Parra, Víctor Jara, Los Jaivas y Amerindios.

"Cambia, todo cambia" ha sido el gran aporte solista de Julio Numhauser al cancionero popular chileno, pero su trabajo musical ofrece vertientes más amplias y diversas que las de la pura cantautoría. Junto a los hermanos Julio y Eduardo Carrasco, Numhauser fue uno de los tres fundadores del grupo Quilapayún, y alcanzó a estar con ellos hasta su primer álbum, en 1967. Fue él quien buscó el nombre del conjunto y estableció el contacto con su primer director artístico, el cantautor Ángel Parra. Luego de su partida, comenzó una larga historia musical con diversos conjuntos en los que siempre fue el compositor principal. Destaca entre ellos sobre todo el dúo Amerindios, uno de los nombres más frescos del movimiento de Nueva Canción Chilena.

Varias décadas de trabajo en la música de raíz latinoamericana, con fuertes influencias de Europa y del folclor más profundo de Chile, hacen de Inti-Illimani una escuela de sonido y ética para la cultura nacional. Si bien el conjunto se formó en 1967 para dar vida a un repertorio de orientación andina, su larga trayectoria, su paso por el exilio en Europa y las incesantes búsquedas de sus músicos lo han convertido en un espacio de creación y evolución sonora de las más trascendentes. La presente ficha biográfica se concentra en la historia de sus inicios y desarrollo hasta la división del conjunto en dos facciones, ambas activas en un regular y saludable trabajo musical, aunque paralelo: Inti-Illimani ® e Inti-Illimani Histórico.

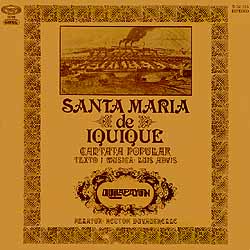

Hasta la década de los '70, la música popular chilena había tenido interesantes puntos de intersección entre líneas de muy distinta procedencia. Quilapayún se había introducido en estructuras propias de la música docta al trabajar estrechamente con los compositores Luis Advis y Sergio Ortega, mientras Los Jaivas terminaron abordando el folclor con guitarra eléctrica y batería. Pero ninguna de ellas llegó a ser tan aventurada como el proyecto que impulsó el compositor y arreglador Jaime Soto León, quien en 1974 convocó a los primeros músicos del grupo que fue conocido como Barroco Andino. El nuevo horizonte de la música europea del período 1580-1760 interpretada ahora con instrumental, sonoridades y sensibilidades del mundo altiplánico y latinoamericano.

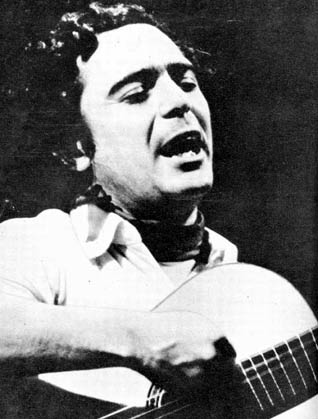

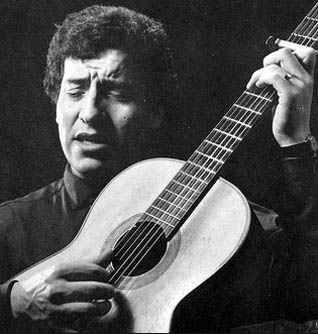

La muestra de su canto por el mundo, y el contacto con grandes figuras musicales marcaron la trayectoria y la vida de Ángel Parra (de nacimiento, Luis Ángel Cereceda Parra), uno de los cantores relevantes nacidos en Chile durante el siglo XX y figura de la Nueva Canción Chilena tanto por su creación como por la disposición que desde muy joven tuvo para alimentar ese movimiento con alianzas, iniciativas de trabajo y contenido. El entorno familiar en el que creció fue privilegiado para esa vocación, y ya en la adolescencia lo tenía presentándose junto a su hermana mayor (en el dúo Isabel y Ángel Parra) y su madre, Violeta Parra, en escenarios de Chile y el extranjero. Pero luego, por propios decisión y mérito, llegó a colaborar estrechamente con los más grandes nombres de la canción latinoamericana de su tiempo, como Atahualpa Yupanqui, Pablo Milanés y Víctor Jara. Décadas más tarde, Parra seguía interesado en buscar entre nombres jóvenes socios para sus ideas.

Investigador, cantautor, compositor, productor e integrante de conjuntos claves del movimiento del Canto Nuevo como Illapu, Aquelarre y Abril, Luis Alberto Valdivia, conocido como Pato Valdivia, fue uno de los nombres centrales del canto de autor en Chile. Parte de Illapu en sus orígenes a comienzos de los años '70 en Antofagasta, retomó su vinculación a ese grupo ya entrados los años '90, la época de mayor popularidad del conjunto, una vez finalizado el exilio. Entonces actuó como productor del conjunto y es el compositor de canciones claves como el popular "Lejos del amor", "El pozo de mis sueños" y coautor de los "Tres versos para una historia". Desde entonces alternó su oficio productor musical con el de gestor cultural.

Max Berrú es uno de los integrantes fundadores de Inti-Illimani, y el primer músico que en esa condición abandonó el conjunto. En 1997 razones derivadas de su vida personal (fundamentalmente, un nuevo matrimonio y una nueva hija), lo llevaron a renunciar, aunque su ligazón con la música y con el grupo nunca se cortaron. Desde entonces, editó dos discos y se presentó regularmente mostrando repertorio latinoamericano. Ecuatoriano de nacimiento, se quedó definitivamente a vivir en Chile, hasta que, afectado por un cáncer, falleció en Santiago en mayo de 2018 a los 74 años.

Integrada al conjunto Cuncumén desde 1960, Mariela Ferreira se transformó en su directora a contar del recambio de integrantes de 1962, luego del disco El folklore de Chile vol. IX - Geografía musical de Chile (1962), y se ha mantenido a la cabeza del grupo, vigente hasta hoy con cincuenta años de carrera cumplidos. Durante el exilio a causa de la dictadura, Mariela Ferreira vivió en Suecia y grabó como solista dos LPs marcados por el espíritu de resistencia política. Regresó a Chile en 1992, año desde el cual se mantiene en la dirección de Cuncumén.

Compositor y arreglador, alumno de músicos fundamentales en la academia en los tiempos de la Nueva Canción Chilena como Sergio Ortega y Luis Advis en la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, Jaime Soto León canalizó por esa vía su creatividad. En 1974 formó el conjunto de cámara Barroco Andino, ensamble continuista de esa estética, una vez instalada la dictadura. Como autor, escribió obras como "Oratorio de los trabajadores" (1971, para solistas y conjunto instrumental andino), "Misandina" (1980, para solistas, coro mixto y conjunto instrumental andino), que fue presentada ante los reyes de España en 1990. Otras piezas de su catálogo son "Memorial de Isla Negra" (1986, para solistas, coro y conjunto instrumental andino), "Federico hermano" (1988, para narradores y grupo instrumental, con textos de Federico García Lorca) y la cantata "Recados de Gabriela Mistral" (1996, para narradora, solista, coro de niños y el propio Barroco Andino, agrupación con la que Soto León alcanzó 50 años de trabajo). Falleció en agosto de 2024.

Los hitos contemporáneos se recuerdan muchas veces a través de las canciones que acompañaron a sus protagonistas. En Chile, la llegada al poder de la Unidad Popular, en 1970, tuvo dos grandes himnos, reconocibles popularmente hasta hoy, y no sólo en nuestro país. "Venceremos" y "El pueblo unido jamás será vencido" son las dos creaciones más famosas de Sergio Ortega, un músico nortino que califica entre los grandes nombres de la música chilena del siglo XX, y que también se ocupó en obras para el mundo docto, teatral y cinematográfico. Se asoció, además, en proyectos creativos con los más grandes nombres de la Nueva Canción Chilena, como los conjuntos Quilapayún e Inti-Illimani.

Cantautor popular en su definición más estricta —como seña de creación y de vida—, Eduardo Yáñez ha estado presente en la música chilena de varias décadas, cruzando momentos y movimientos, desde la Nueva Canción hasta nuestros días. Sus referentes y principales influencias explican, en todo caso, que él elija presentarse como «un chileno de los años sesenta». Marcó un hito del canto contingente como autor de "Nuesto cobre", popularizada por la versión que grabó Quilapayún en 1972, y en los años siguientes, ya en dictadura, fue un proveedor de composiciones para intérpretes en Chile o el exilio como Isabel Parra, Patricio Manns, Inti-Illimani, Ortiga, Isabel Aldunate y Cecilia Echenique.

Taller Recabarren fue uno de los muchos proyectos que ocuparon al compositor Sergio Ortega durante su exilio en París, y se convirtió en uno de los grupos importantes para la difusión de música chilena en Europa en los años setenta. Aunque su discografía fue breve, incluyó una importante cantata histórica basada en la vida de Bernardo O’Higgins.

Compositor y nombre clave para la tradición popular chilena de los años '60, Eduardo Carrasco fue el pilar de Quilapayún desde sus inicios y hasta bien entrados los años '80, lo que significó acompañar su trabajo incluso en las turbulencias propias del exilio. Fundó el conjunto junto a su hermano Julio y el cantautor Julio Numhauser cuando aún era estudiante de Filosofía del Pedagógico de la Universidad de Chile. De ahí en adelante, Carrasco se convirtió casi en un símbolo del carácter disciplinado, creativo, generoso e investigativo que distinguió a Quilapayún, sin contar, por cierto, el de su férrea militancia comunista. Abandonó el conjunto entre 1988 y 2003, y en ese período su trabajo musical público fue más eventual que regular.