Música orquestada

La actividad en salones, hoteles, confiterías y boites como espacios de difusión en la era de la radiofonía y la industria del disco fueron contextos pródigos para la organización de orquestas de música popular, que desde los años '30 pondrían en escena los ritmos de moda. No se trataba de agrupaciones sinfónicas (de cuerdas), ni big bands (de vientos), sino una mezcla entre ambas especies, lo que llegó a conocerse como "orquesta Broadway" u "orquesta Las Vegas". La música orquestada, entonces, se nutrió de un amplio rango en estilos, desde el tango a la tonada, desde el swing al vals y desde los bailables tropicales a la música ligera, siempre alrededor de un director estelar y con músicos de diversa categoría en los circuitos. La llegada de la televisión sería un estadio más en la evolución de estas orquestas, que tuvieron gran exposición durante el Festival de Viña del Mar, transmitido en directo para todo el país.

Clarinetista y director de orquesta, Lorenzo D'Acosta fue uno de los chilenos que más hizo por los inicios de la música orquestada de baile en Chile. Durante los años '50, su big-band fue presencia estable en el legendario salón Goyescas (tal como las de Rafael Hermosilla y Federico Ojeda) y en otra serie de centros nocturnos, y en esa misma década estampó valiosas grabaciones para el sello Odeón.

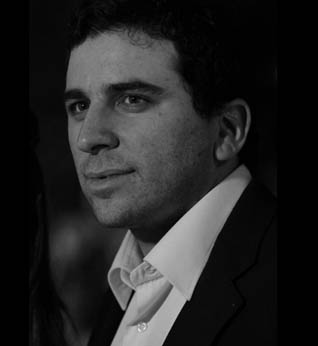

Talento de generación espontánea aunque también de un trabajo de formación intenso en la música popular, Jorge Vera fue uno de los últimos discípulos del maestro Pedro Mesías. Un pianista sobresaliente en todos los estilos y al mismo tiempo ingenioso arreglador, Vera deslumbró al círculo de directores e instrumentistas de orquestas populares desde la adolescencia y así llegó a ser uno de los músicos profesionales más jóvenes de su época. Su madurez musical llegó luego de una mudanza a Madrid, donde consolidó un prestigio y grabó sus primeros discos: Groovera (2010) y Luz (2016).

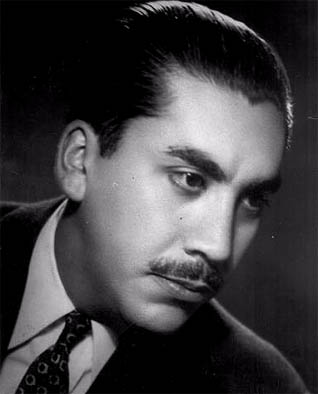

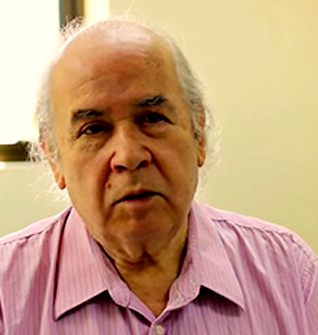

Uno de los lazos más firmes tendidos por un músico chileno hacia el tango es el que desde los años treinta aseguró Porfirio Díaz, acordoneonista, bandoneonista, pianista, director y compositor nacido en Valparaíso. Con orquesta típica y cuarteto grabó títulos clásicos del género, adaptó canciones populares a nuevas claves de arreglos, y obtuvo con ello gran éxito y repercusión, gracias a un «sello milonguero y amable», según descripción de Hernán Restrepo. Pero Díaz (quien comparte nombre con un histórico militar y presidente mexicano) fue también parte de grabaciones fundamentales para la música popular chilena, como "En Mejillones yo tuve un amor" (1945), de Gamaliel Guerra, y tangos de autoría local, como "Noches de Santiago" y Viejo San Diego" (ambos de Mario Ríos). Legó, además, un desvío inesperado para su estilo, pues es el compositor de la música del clásico vals "Viejo lobo chilote".

Desde el jazz y la música popular orquestada hasta la industria de la Nueva Ola y una prehistoria del rock local son instancias en las que dejó su huella Arturo Ravello, uno de los más importantes contrabajistas chilenos. Activo desde comienzos de los años '50, justo a tiempo para asistir a esos cambios musicales y generacionales, Ravello se inició en Santiago, se estableció en Arica a fines de los años '60 y fue un músico de orquestas, auditorios de radio, estudios de grabación y giras, acorde con el perfil del instrumentista popular surgido en una época de la que fue uno de los últimos exponentes hasta su muerte en 2011, a los 84 años.

A lo largo de tres décadas, Alejandro Gaete ha sido un versátil músico de la industria local. Fue guitarrista de pop, rock, fusión y jazz, integrante de orquestas televisivas, sesionista en vivo y estudio, arreglador y productor musical y autor de canciones festivaleras. Su vida como músico solista se inició entrados los años 2000, con la edición en discos de sus canciones y temas instrumentales.

Fue la colorida figurita del Ratón Mickey, que él lucía en su chaqueta cuando salía a tocar, la que consolidó la identidad musical del saxofonista Fernando Mario Mardones Álvarez, mucho más conocido como Mickey Mardones. Es un ejemplar de aquellos músicos de cancheo y repertorios populares y bailables de los años '50 que hicieron el paso hacia hacia el swing y la improvisación jazzística. Junto con Carmelo Bustos y Kiko Aldana, Mickey Mardones completa una tríada de estos grandes saxofonistas que lograron trascendencia.

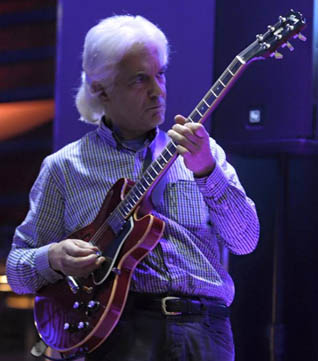

Más de cincuenta años como guitarrista de oficio, estilos y diversidad dieron a Fernando Otárola la categoría de último sobreviviente de la bohemia musical capitalina. Es la era de los locales nocturnos del centro, las boites, los salones de baile, los auditorios radiales y los cancheos, animada por una generación de astros de la música popular a la que Otárola se sumó siendo un joven de diecinueve años. Su estatura musical alcanza los campos del tango, el bolero, la canción melódica, el swing y las orquestas populares, frentes que jamás abandonó.

Bianchi fue el hombre que puso música a los versos en los que Neruda conjetura ‘‘Puede ser un obispo / puede y no puede / Puede ser sólo el viento / Sobre la nieve’’. Es ‘‘Tonadas de Manuel Rodríguez’’, su composición más escuchada. Y mostró de qué modo él llevó como nadie la música popular a otros campos: la poesía, el Conservatorio, la iglesia, el folclor y hasta el deporte están en sus obras completas. Después de 17 frustradas candidaturas, en 2016 obtuvo el Premio Nacionales de Artes Musicales, a sus 96 años. Así se convirtió en el primer compositor popular distinguido y en el segundo nombre de la música no docta en conseguirlo, tras la folclorista e investigadora Margot Loyola, que lo obtuvo en 1994.

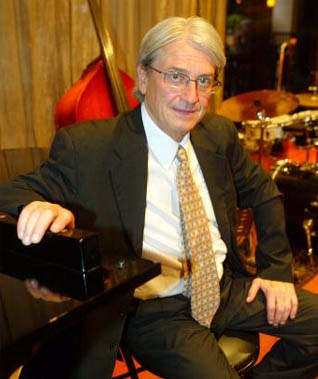

La televisión ha sido una gran vitrina para el talento del pianista y orquestador Valentín Trujillo Sánchez, aunque no del todo justa con la profundidad de su trabajo y el alcance de sus vastos conocimientos musicales. El casi eterno acompañante del animador Don Francisco, como director de orquesta en “Sábados Gigantes” es, también, uno de los arregladores fundamentales de la música popular chilena durane una era de oro para la industria fonográfica, tanto en discos como en grandes conciertos. Junto con ello, Trujillo fue proyector de nuevas figuras de la música a lo largo de las primeras décadas del siglo XXI. En 2024 su nombre marcó un hito más al convertirse en el primer intérprete de música popular en ser distinguido con el Premio Nacional de Música.

Por su propuesta musical, la Puerto Orquesta —también llamada Puerto Orquesta Big Band—, es una agrupación mayormente orientada a la idea de la "orquesta Las Vegas" que a la de una big band jazzística propiamente tal. Si bien utiliza la configuración de filas de trompetas, trombones y saxofones, y su lenguaje se expresa en la lógica del swing, su relato musical en particular se sostiene en la escritura de arreglos musicales para una pieza estructurada orquestalmente. En lo central, la Puerto Orquesta ha recuperado y reobservado repertorios de música chilena de todos los tiempos, bajo la dirección del músico y académico de la Quinta Región José Godoy Valenzuela. Sus álbumes dieron cuenta de esa idea acerca del reconocimiento del patrimonio sonoro: Valparaíso. Antología bohemia (2023) y Grandes canciones chilenas, vol. 1 (2025).

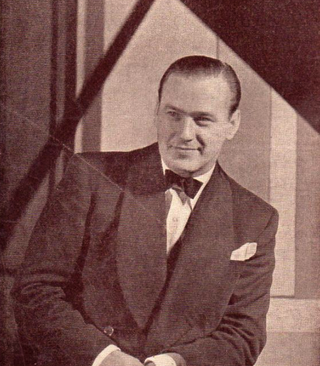

Viajes entre Europa y América, y notables asociaciones musicales marcaron la peculiar vida del pianista Roberto Inglez, uno de los mejores arregladores de orquesta que en Chile se vinculó a la música popular, y conocido sobre todo por su colaboración de años con Lucho Gatica. Como puede sospecharse a partir de su curioso apellido artístico, Roberto Inglez se hizo famoso con un seudónimo, pues fue como Robert Inglis que nació y creció en la lejana Escocia. Con su nombre verdadero se granjeó el primer prestigio artístico en su ciudad natal (junto a la banda The Melodymakers) y, más tarde, en Londres. En 1937 había conocido al músico de ascendencia venezolana Edmundo Ros, destacado arreglador que recién llegaba a la capital inglesa y que de inmediato reclutó a Inglis como pianista.

Hernán Oliva, a veces conocido como Copito, fue un músico de la historia de comienzos del siglo XX, desconocido en nuestro país dado que desarrolló prácticamente su carrera completa en Argentina, como violinista de tango y orquestas de música popular y jazz, un epítome del solista del violín en la era dorada de la radiofonía y la industria discográfica. Un músico esencialmente porteño, que nació en Valparaíso y murió a los 75 años en la ciudad de Buenos Aires.

Cantante melódica y pianista, Priscila Rubio es la mujer detrás de Priscila Ninoska, figura que llegó como nombre propio luego de la presencia que tuvo en la música popular latinoamericana, principalmente a través de conjuntos cumbieros de diversa consideración, enfoque y alcance: LaBanda en Flor (2012-16), Lady Sharon (2013-17) y Chorizo Salvaje (2016-18). También integrante de orquestas del Festival de Viña del Mar, inició su trabajo como cantante solista en el campo de los ritmos latinoamericanos del recuerdo, bolero y vals, que llevó al escenario con sus coloridas puestas en escena y su rol de mujer fatal de cantinas.

Pianista, compositor, arreglador, conductor de orquestas y productor discográfico, Francisco Aranda Reinoso es el ejemplar más joven entre los músicos que se iniciaron en conjuntos de la Nueva Ola y que luego se reconvirtieron en figuras autónomas como directores y productores. Es una camada de talentos en la pluma, la batuta y la gestión, que comienza en los años ’60 con gente como Juan Azúa, Toly Ramírez y Jorge Pedredros y deriva en Horacio Saavedra, Juan Salazar, Miguel Zabaleta y Pancho Aranda, nombre recurrente dentro del círculo del Festival de Viña del Mar y la industria televisiva de los años '80.

Desde una posición de marcado silencio y perfil sobrio, Toly Ramírez se ubicó en el mapa de las estrellas de una escena musical moderna como el más brillante y prolífico orquestador chileno de música popular a partir de la década de 1970. Es parte de una generación de músicos que sobrevivió a la desaparición de los auditorios radiales y sus grandes orquestas mixtas y también al declive progresivo de la Nueva Ola.

Percusionista, pianista, arreglador, director de orquesta, compositor y productor, René Calderón ha estado involucrado en casi incontables proyectos musicales, en géneros diversos y con colaboradores de diferentes generaciones. Su trabajo ha sido reconocido en festivales como el de Viña del Mar, de la Patagonia y El Cairo; y su involucramiento en orquestas lo ha acercado al trabajo sinfónico. Discos de Verónica Villarroel, Douglas, Luis Jara, José Alfredo Fuentes, Axé Bahía, Willy Bascuñán, Sonia La Única y Gloria Simonetti llevan su nombre en los créditos de arreglos y producción, tareas en las que también ha tenido encargos desde Argentina, Bolivia y Perú. En junio de 2019, Calderón largó un peculiar proyecto de grabaciones sucesivas en piano para repertorio de músicos chilenos, disponibles en la plataforma Spotify a un ritmo mensual y hasta completar dieciocho entregas.

Compositor, arreglador y orquestador, pero sobre todo un músico dedicado a la creación de literatura chilena para big bands y ensambles jazzísticos, Emilio Bascuñán ha realizado una serie de trabajos en este campo. Inspirado en la figura de la estadounidense Maria Schneider, esa propuesta desembocó en un repertorio especialmente dedicado a la orquesta infantil Conchalí Big Band, que en 2014 celebró sus veinte años de vida con un concierto en el Teatro Municipal de Santiago y con el disco XXI, cuyo material fue preparado por Bascuñán.

Suele recordarse a Humberto Lozán como la voz mayor de la Orquesta Huambaly, un crooner de encanto, calidez vocal y ductilidad como pocos en su tiempo, al frente de la mejor compañía imaginable para la interpretación de repertorio de baile en restaurantes y salones de hotel. Sin embargo, Lozán desarrolló también una trayectoria solista, con discos propios y recordados recitales. No ha sido frecuente en Chile el arquetipo de cantante de gran potencia ajustado a ritmos centroamericanos y afrocaribeños, y a la vez cómodo con las exigencias del swing junto a intérpretes de jazz. Lozán se eleva, en ese sentido, como una de las más notables excepciones. Se volvió habitual leer su nombre en prensa —no sólo chilena— junto al adjetivo 'deslumbrante'.

Raúl Aliaga es un percusionista pionero de la música de fusión en los años '80 y su experiencia incluye diversos campos musicales. Artista de formación clásica, estudió percusión docta, fue parte de orquestas de televisión, grupos de rock y su nombre ha figurado en las alineaciones de grupos históricos de fusión como Congreso, Latinomusicaviva y Fulano, como solista en diversos enfoques y arsenales percutivos, además marimbista y baterista.

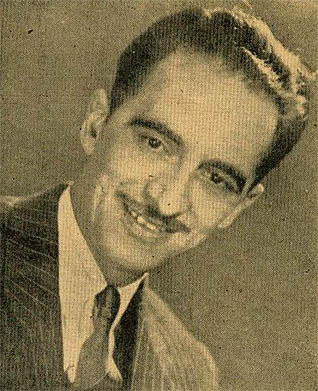

Si las expresiones más fuertemente arraigadas a la música popular chilena en los años de oro de la música típica fueron siempre la tonada y la cueca, también existió una tercera variante, creada por el compositor Fernando Lecaros. Tuvo gran éxito en los años '40 y a través de ella su nombre fue recordado históricamente: la "mapuchina". Una denominación genérica para referirse a un tipo de canción urbana con una directa temática mapuche, de giros melódicos y rítmicos que evocaban la música ancestral de esta cultura originaria. La más conocida fue "A motu yanei", dedicada a Ester Soré en 1940 e interpretada luego por la estrella mexicana Pedro Vargas en 1942 y por la estrella chilena en Europa Rosita Serrano en 1948. Aunque también hubo otras mapuchinas famosas de su catálogo, como "Mi tierra es mi fortuna", "Huelén" y "Nahuelbuta", y otras canciones de inspiración indígena: la canción-slow "¡Ayún-ayún!" y la canción-bolero "Mapuche soy".