Canción melódica

La canción melódica y popular que apareció en la primera mitad del siglo XX luego del dominio del couplet, tuvo un elemento formal a favor con respecto la tradición decimonónica. Su antecesora fue primordialmente estrófica y ésta, por el contrario, se definió a través del estribillo. Los musicólogos lo describen como la explicación en el nacimiento de la estrella de la canción en los años ’20. Ese coro era el clímax y el elemento de recordación: el rostro de una canción melódica en formatos de todo tipo (vals, tango, rumba, pasodoble, foxtrot). Su intérprete sería reconocido y aplaudido, y su fotografía en las revistas o participaciones en cine estrecharían la distancia con un auditorio que lo veneraba. El uso del micrófono le dio mayor peso como música escénica y ya por la vía de difusión radial se articuló toda una factoría de canciones melódicas, con compositores, autores y directores de orquestas al servicio de la estrella. La canción melódica chilena se puede emparentar con la chanson française (Edith Piaf), el cabaret alemán (Marlene Dietrich) o la canción tradicional norteamericana (Bing Crosby) y es el antecedente directo de la balada y el bolero.

En la línea del acordeón chileno, Joaquín Muñoz Donoso aparece como un renovador del instrumento, tanto desde el avanzado solismo que lo describe y que lo llevó a grabar música contemporánea dedicada a su acordeón, como desde la educación en diversos frentes. Su gran contribución en este campo fue la creación en 2020 de la Orquesta Nacional de Acordeones de Chile, una experiencia que permitió a esos exponentes reunirse y tocar como un solo bloque.

Con dos nombres quedó en la posteridad, según lo recuerden como Gamaliel o Gamelín Guerra, pero el hombre que escribió las canciones "En Mejillones yo tuve un amor" y "Antofagasta dormida" es uno solo, y está entre los autores principales del cancionero chileno del siglo veinte, además de ser un símbolo cultural en los puertos nortinos de Mejillones y Antofagasta.

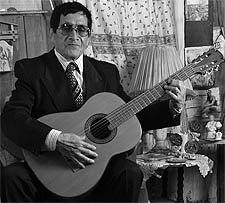

Peruano de nacimiento pero porteño por adopción musical, Carlos Dávila Galarza es uno de los integrantes de La Isla de la Fantasía, elenco de Valparaíso que ha mantenido vivas las tradiciones de la canción popular del puerto. Hasta su muerte en 2011, este guitarrista y cantante aportó al conjunto la experiencia de más de medio siglo de música y vida compartida con la cantante Silvia Pizarro, más conocida como Silvia La Trigueña.

Fue cantor y tomó la guitarra, el pandero o el bajo cuando había que tocar. Cuequero o tanguero si era por hacer bailar, autor y compositor si hacía falta repertorio, arreglador y director de grupos y grabaciones si era preciso llevar la batuta, fue también viajero y cronista innato a la hora de hacer historia y memoria. Son muchas las facetas de Pepe Fuentes, un hombre en el que coincidieron los oficios diversos del músico popular. Tuvo una carrera que avanzó desde conjuntos históricos como Fiesta Linda en los años '50 y Los Pulentos de la Cueca en los '80 hasta su llegada a las generaciones que en el nuevo siglo lo vieron en acción sobre los escenarios, a dúo con la cantante María Esther Zamora o con músicos actuales como Álvaro Henríquez. Chile y otros países en su bitácora, decenas de grabaciones como solista o con diversos conjuntos, el legado personal de su libro biográfico A la pinta mía (2014) y el Premio Nacional de Música Presidente de la República que obtuvo el mismo año son algunas marcas en su trayectoria infatigable.

Con picardía y femeneidad interpretativa en su canto, baile y despliegue escénico, Mirtha Carrasco es unas estrellas de la tonada y la canción popular en los años '50 y '60, perteneciente a ese frente de voces centrales en la industria que proyectó el folclor en los escenarios urbanos, en radios y en el disco, junto con Ester Soré, Carmen Ruiz, Silvia Infantas o Margarita Alarcón. Tuvo su despegue musical en Rancagua y cuando se trasladó a Santiago para actuar en auditorios radiales se hizo conocida inicialmente cantando boleros, tangos y valses, tres pilares de la música popular de época. Fue lady crooner en la orquesta de Don Roy, según puntualiza la base de datos de Documentos y Joyas del Folclore Chileno. Su paso al folclor, sin embargo, la convertiría definitivamente en estrella, con giras internacionales a Argentina, Perú, Uruguay e incluso Australia. Mirtha Carrasco se rodeó de distintos elencos y figuras de ese folclor de masas, grabando discos con Cantares de Chile y Lo Granjeros, además de actuar con el Trío Añoranzas, Los Hermanos Lagos, Los Puentealtinos, el Conjunto Huincahonal y Los Puntillanos, entre otros. Como nota de color en su historia, Carrasco está en el recuerdo de los tiempos con su cueca bailada junto a Chilote Campos para un spot de Cafiaspirina de Bayer, emitido en salas de cine.

Antes que Los Ángeles Negros, que Los Hermanos Arriagada y que Lucho Gatica incluso, entre otras figuras de celebridad internacional, fueron dos mujeres las que se adelantaron a exportar música chilena a América Latina: Sonia y Myriam. Y antes que Christell, María José Quintanilla y Gloria Benavides incluso, fueron dos niñas chicas las que también inauguraron la figura de la cantante infantil en la industria musical local: Sonia y Myriam. Con una carrera dividida en dos épocas, pocas figuras concentran tanta historia en la música chilena. Iniciadas a los 10 y 11 años, las hermanas Sonia y Myriam Von Schrebler ya habían cantado en Argentina y Brasil antes de egresar del liceo, y en una historia de 23 años impusieron en Chile, Perú, Colombia, Venezuela e incluso en las potencias de la música popular de Cuba y México un repertorio internacional de éxitos como el universal "Ay, ay, ay" (Osmán Pérez Freire), "Despierta, corazón" (Vicente Bianchi), "La flor de la canela" (Chabuca Granda) o "Piensa en mí" (Agustín Lara). La carrera como solista de Sonia la Única y el valioso sello disquero SyM que ambas iniciaron en Chile en 1980 son parte de la herencia reciente del más histórico dúo registrado en la música popular chilena.

Uno de los más prolíficos compositores chilenos del siglo XX, Ariel Arancibia registró sobre quinientas canciones de su autoría, y no es sencillo escoger cuál es la más famosa: para elegir están los éxitos de la Nueva Ola "Dilo calladito" (Cecilia) y "La gotita" (Gloria Benavides), el éxito de clásico universitario "La ballena" (Sussy Vecky), el tema televisivo "El bailongo" (Don Francisco); y el éxito absoluto de Los Huasos Quincheros, la guaracha "El patito", entre otros. Y además está su fundamental labor como arreglador, en discos tan relevantes como Homenaje a Óscar Castro (1970), de Los Cuatro de Chile. De gran versatilidad musical, durante su carrera se dedicó a las revistas musicales, los clásicos universitarios, la televisión, el cine, el teatro, la tarea de dirección artística que desempeñó en el sello RCA Victor y la composición de música sobre poemas de Pablo Neruda, Óscar Castro, Daniel de la Vega y otros autores. Fue siete veces finalista en el Festival de Viña, donde ganó una Gaviota de Plata en 1972; y meses antes de su muerte, en 1997, fue nombrado socio emérito la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD.

No hay chileno que haya cantado con más desgarro el vals peruano y el bolero —haciéndose él mismo casi parte de cada drama relatado en esos versos— que Ramón Aguilera. Canciones suyas como "El día más hermoso", dedicado a las madres, y la temblorosa "Que me quemen tus ojos" son himnos de aquello que desde los años sesenta se identificó en Chile como «canción cebolla». En paralelo a sus trabajos como mecánico y por puro amor al canto, Aguilera se sumó desde joven a la tradición del bolero interpretado con guitarra acústica, marcado por un sonsonete vocal plañidero y con canciones plagadas de tristezas y tragedias. Fue ascendiendo así como un símbolo de la expresión popular, masiva y querida, aunque no justamente reflejada en difusión en medios ni en ventas, en parte por discriminaciones de clase y bobos complejos ante el sentimentalismo sin medidas.

Cantante melódica, pintora, dibujante y maestra de voces, en su paso por la música Inés Délano se convirtió en una pionera en la formación del canto popular en Chile, una vez que abandonó los escenarios en la década de 1970. Aunque conoció y manejó los repertorios tradicionales de bolero, tango y música popular norteamericana y europea, su historial también la instala como una de las más reconocidas y recordadas lady crooners del jazz chileno.

Más de medio siglo de historia musical chilena está asociado a la figura de Alberto Rey, arpista del célebre Dúo Rey-Silva y como solista. Luego de tocar con el temprano conjunto típico Los Guasos de Chincolco, en 1935 formó el Dúo Rey-Silva junto al guitarrista Sergio Silva, con quien emprendería una carrera de más cincuenta años ininterrumpidos. En paralelo desarrolló una cuantiosa discografía personal con arreglos de música folclórica para arpa, como también una frecuente colaboración en grabaciones de otros músicos. Uno de sus últimos trabajos fue la reedición del LP El huaso que yo conozco (1967), grabado por el Dúo Rey-Silva junto a Pedro Messone y reeditado en 2001, pero Alberto Rey murió antes de la publicación de disco, a los 85 años y después de 66 años de prolífica carrera.

Cuando en diciembre de 1988 se estrenó en Santiago La Negra Ester se largaba no sólo uno de los fenómenos teatrales más significativos en la historia de las tablas en Chile, sino también se afirmaba la puesta en escena de música que llegaría a ser entrañable. En ese montaje del director Andrés Pérez para la narración en décimas de Roberto Parra, se desplegaba el trabajo de la compañía Gran Circo Teatro junto a la interpretación en vivo de un trío con nombre de gran ensamble: La Regia Orquesta era un conjunto comandado por Cuti Aste, y que en las primeras temporadas de la obra incluyó también a Álvaro Henríquez y al trompetista Jorge Lobos. El propio Roberto Parra acompañó la preparación de su trabajo musical, recorrido de folclor, jazz, bolero y tango bajo auténtica clave de jazz guachaca.

Actriz de teatro, cantante y autora, con una vida entre Santiago y Osorno y proveniente de un linaje de cantoras sureñas, a la par de su trabajo en el campo de la actuación y la dramaturgia Lorena Erpel incursionó en la propuesta de una música casi escénica, que llevó al disco en Cantos sumergidos (2018). Iniciada de niña en el canto y el folclor, llegó la capital a los 17 años para estudiar Teatro en la Universidad Católica. En simultáneo escribió material que ella misma definió como "una música popular, antigua, orquestada, épica, poética e intensa", siempre con influencias de la música de la nostalgia y la vieja industria fonográfica y radiofónica. Así, sus canciones, boleros, tangos, valses y baladas se montaron más tarde en el escenario considerando vestuario, maquillaje, escenografías y coreografías, junto a un ensamble de cuerdas, metales y sección rítmica.

Heredera de una tradición musical y familiar a la vez, María Esther Zamora es una de las hijas del folclorista Segundo Zamora, autor de las cuecas "Adiós Santiago querido" (1942), "Mándame a quitar la vida" (1948) y "El marinero" (1950), entre muchas otras, y como cantante popular y folclórica ha sido constante animadora de escenarios chilenos ligados al folclor. Intérprete de cuecas, tonadas, tangos, boleros, chachachás, valses y otros ritmos populares, es en dupla con el músico y cantor Pepe Fuentes que protagonizó por décadas una de las parejas más activas de la escena y alcanzó gran impacto en el medio con la Casa de la Cueca, espacio que ellos habitaron como residencia en avenida Matta y que ha sido centro de divulgación de folclor. Desde 1996 ambos acompañron además a Álvaro Henríquez, en instancias como el festival sambernardino "Abril, cuecas mil" y las anuales versiones de La Yein Fonda, y figuran de hecho en los discos La Yein Fonda (1996) y La Yein Fonda II (2001), grabados en vivo en esas fiestas dieciocheras.

La trayectoria de Paz Court como intérprete y gestora de proyectos musicales la ha llevado por caminos diversos, sobre todo como cantautora y solista, a través de discos con marcados giros de estilo entre uno y otro. En diferentes momentos, el tecno, el bolero, el folclor sudamericano y la chanson han nutrido su repertorio, así como su identidad escénica; a veces vintage, a veces de propuesta. La primera figuración masiva de Court fue a través del grupo de pop y jazz electrónico Jazzimodo, y desde entonces fue levantando canciones propias en una discografía considerable. Sus coloridos vestuarios, sus personajes teatrales y su capacidad de gestión la han hecho una de las voces más aplaudidas de su generación.

Autor de "Si vas para Chile", Chito Faró tiene una vida marcada por dos rasgos tan conocidos como paradójicos: es el hombre que escribió la más famosa canción de todos los tiempos dedicada a Chile y murió en medio de la pobreza y el abandono después de una vida dedicada a la música popular.

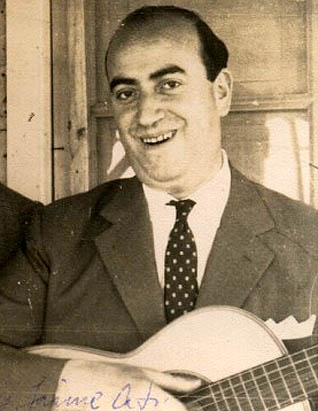

Jaime Atria es un activo autor de tonadas, valses, cuecas y canciones festivaleras con gran presencia en la industria del folclor de masas y la música típica, además de el responsable de una de las piezas más representativas de la identidad chilena del siglo XX. Ese himno canción nacional comienza con el trallazo cuequero de “Déjame que te llame / la consentida”, y se llama, justamente, "La consentida", obra que le significó a Atria un espacio entre los grandes autores de canciones chilenas de todos los tiempos.

Cantor de fuste y observador privilegiado de la vida callejera de Santiago durante casi todo el siglo XX, Luis Hernán Baucha Araneda protagonizó historias suficientes para levantar mil cuecas. Integrante fundador (junto a Hernán Nano Nuñez) del conjunto Los Chileneros, «El Baucha» representó en sus últimos años de vida a una cultura casi extinta, aquella que tuvo al folclor urbano como la expresión de los márgenes más ásperos y esforzados de la vida en la gran ciudad. Se ocupó desde niño entre mataderos, mercados y arrabales, manteniendo una sola y gran constante: su amor por el canto vivo y poderoso, ése que él llamaba «de combate»; capaz de enamorar mujeres «y hacer llorar a los choros», en sus palabras.

El Flaco Morales es un requintista, guitarrista y acordeonista avecindado desde comienzos de los años '70 en Valparaíso e integrado desde 2001 a la agrupación porteña La Isla de la Fantasía, de la que ha participado activamente como músico y también prolífico autor de cuecas. Algunas de ellas han sido registradas además por conjuntos tan populares como Daniel Muñoz, Félix Llancafil y 3x7 Veintiuna.

Formado por el acordeonista de tango David Santis, el contrabajista de jazz Javier Valdebenito y la violinista francesa Lolita Ponce, Bordelestino comenzó a tocar en 2011 como ensamble con el espíritu de la música itinerante. Su repertorio está abierto a las músicas de la nostalgia, tango, swing, chanson, canzonetta, vals, klezmer y música gitana, parte de una propuesta colorida y melódica que los músicos llevaron por distintos escenarios, desde clubes a festivales, pasando por bodas y fiestas ciudadanas. Además, se han presentado en multitudinarios encuentros en Francia, Italia, Finlandia, Estonia y Holanda, como los festivales Kaustinen Folk y Ferrara Buskers. En 2012 editaron dos discos de repertorio, Canta Napoli y Una estrella, y en 2016 publicaron Trazo, su primer trabajo con autorías de los tres integrantes del elenco.

Cultora de diversas formas de canción melódica e intérprete de jazz, Geraldine Thenoux tuvo sus primeras apariciones como parte de elencos de gypsy jazz como Golosa La Orquesta o el grupo Panchito Hot Club, que celebraba al maestro chileno de la guitarra manouche, Panchito Cabrera. En paralelo, la cantante ha desarrollado una propuesta de jazz vocal propia, liderando conjuntos sin batería con los que reproduce repertorios de standards americanos, clásicos de la chanson e ineludibles de la bossa nova.