1980

La vena y la raíz del folclor latinoamericano y de Violeta Parra están presentes en las canciones de Loreto Lorca —nacida como Loreto González Lorca—, cantautora urbana, guitarrista y charanguista que se ha proyectado hacia temas de la naturaleza y el espíritu humano. Siendo adolescente viajó por Chile, Sudamérica y Norteamérica, donde obtuvo distintos conocimientos, luego aplicados a su creación. Tras décadas de canto popular, en su primer disco, Viento azul (2016), reconsidera esa raíz trovadoresca e incorpora elementos de la fusión y la world music.

Capítulo V es un grupo tropical clásico de la región de Atacama, nacido en Tierra Amarilla en la década del '70. Recibieron influencias de Los Fénix, de Calama, y de Los Viking's 5, de Coquimbo, desde la zona norte, y de la Sonora Palacios y La Sonora de Tommy Rey desde Santiago, y se transformaron en el grupo referente de Atacama en el ámbito tropical.

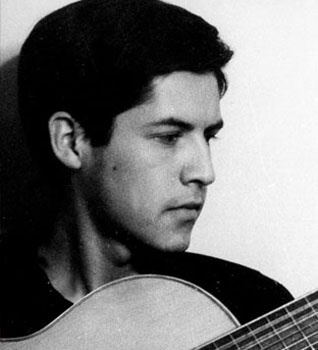

Entre colaboraciones con otros músicos y el trabajo en bandas propias, Archie Frugone ha mantenido un ritmo ininterrumpido de trabajo musical por casi tres décadas. Comenzó a trabajar de un modo casi profesional cuando aún no cumplía los veinte años de edad.

Los Quincheros representan la expresión viva y activa de la tradición de los grupos de huasos inaugurada en Chile en la década del '20. Un grupo de profesionales vestidos como huasos patronales, intérpretes de un repertorio campesino elegantemente arreglado con voces y guitarras, conforman este modelo musical; creado por conjuntos como Los Cuatro Huasos o Los Guasos de Chincolco, y que, a la larga, ha llegado a ser el emblema de un tipo de folclor chileno. A pesar de que la génesis de estos conjuntos tuvo poco o nada que ver con el campo, hoy día nadie pone en duda el lugar fundamental que ocupan en la música tradicional, y los ochenta años de actividad regular de Los Quincheros lo confirman.

Hermano menor de la cantautora Nancy Torrealba, Freddy Torrealba apareció a mediados de los años '80 por la Casa Kamarundi siendo adolescente. Destacó de inmediato por su facilidad para tocar guitarra y charango. En poco tiempo alcanzó y superó a César Palacios, uno de lo mejores charanguistas de Chile. Integró el Trío Kamarundi, que acompañó a Tilusa (Manuel Escobar), tanto en Chile como en el extranjero.

Es una de las agrupaciones más relevantes activas hoy en la dinámica de canto y baile orientada por celebraciones religiosas del Norte Grande. La Sociedad Religiosa Gitanos Santa Rosa se fundó en octubre de 1965 en Iquique. Desde entonces cada año participa de la Fiesta de La Tirana, con todos los cambios de integrantes y repertorio que puede suponerse en un trayecto musical tan extenso. Su origen obrero ha determinado el esfuerzo de su compromiso, que suele agrupar a al menos cuarenta miembros, entre hombres y mujeres, niños y adultos. «Lo que importa es la fe», dicen ellos, y esa fuerza devota, más allá de lo material, resuena en su música.

Fueron el conjunto masculino más importante adscrito al Neofolklore, pero incluso antes de que en Chile comenzara a usarse ese término, los integrantes de Los Cuatro Cuartos se ocupaban en investigar la música de raíz de diferentes partes del mundo para adaptar algunas de esas ideas a la estructura de la tonada chilena, preparando así el cambio que luego producirían en el cancionero local. Si bien su estampa pública era la de un conjunto vocal —sus elaboradas armonías son una de sus marcas distintivas—, en privado esos mismos intérpretes mantenían encenditos debates sobre folclor, jazz y la música internacional que hoy se calificaría de étnica. En esa formación rigurosa y en esa mirada atrevida se explica parte importante de su éxito, importante en sociedad, pero también vehículo para proyectar el talento individual de nombres fundamentales de nuestra música popular, como los de Pedro Messone, Luis Chino Urquidi y Willy Bascuñán.

En los archivos musicales chilenos hay registradas al menos dos definiciones majaderas para referirse a Juan Antonio Labra: «el Michael Jackson chileno» y el artista «de proyección internacional». Comparaciones más, apodos menos, lo cierto es que Labra es un símbolo indiscutible del pop ochentero nacional y uno de los pocos solistas que convirtieron en hits casi una decena de sus canciones. Sus shows se caracterizaban por incluir luces, coreografías y bailarines en momentos en que aquello era un adelanto de pop bien facturado, y con pegajosos singles bailables como "Bailarina, me haces mal", "Mueve, mueve", "A bailar la salsa" y "Paran pan pan", pero este artista de singulares vibratos y falsetes también hizo de la balada uno de sus fuertes, y canciones como "Niña", "Te quiero" e "Identidad" lo situaron en los primeros lugares de las listas radiales de esa década. Presencia recurrente en televisión y espectáculos en vivo durante los años 80 y 90, el intérprete iba a explicar muchos años más tarde por qué con el cambio de siglo decidió un retiro de la atención pública, apenas interrumpido hasta una gran celebración organizada por él en 2024 bajo el nombre "Pop Star 60".

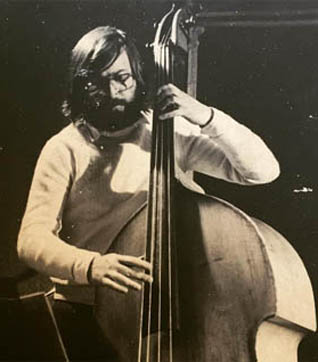

Por sus muchas colaboraciones con otros músicos y la impronta de su trabajo solista, Patricio Castillo puede distinguirse como uno de los integrantes más importantes que fue parte del conjunto Quilapayún, al que se integró muy joven y acompañó de modo intermitente hasta 1971 (para luego reintegrarse, por un período, en los años noventa). Castillo ha sido un destacado cantautor y multiinstrumentista, activo en la música por más de cinco décadas, dueño de una extensa discografía, recorridos por el mundo y asociaciones con gente como Isabel Parra, Víctor Jara, Los Jaivas y Amerindios.

Carlos Humberto Caszely Garrido es uno de los mayores futbolistas de la historia de Chile, estrella y referente de Colo Colo y la Selección Nacional. Además es profesor de Educación Física y, tras su retiro del fútbol en 1987, ha sido comentarista deportivo y ejecutivo en gestión del deporte. En 1979 tuvo un oficio fugaz como cantante y grabó dos canciones originales, que editó un disco single y protagonizó uno de los primeros videoclips chilenos. El episodio musical sido recurrentemente narrado en los medios de comunicación, y el año 2008 tuvo incluso un tributo punk de la banda Los Miserables.

Electrodomésticos agitó la escena artística chilena de los años ochenta no sólo desde un punto de vista musical, sino también en lo visual y técnico. Sus inclasificables grabaciones mezclaron como nadie antes en el país instrumentos en vivo, new-wave británico y rock progresivo, ruidos callejeros, la voz grave de Carlos Cabezas y ciertos experimentos técnicos que constituyeron el primer uso sistemático de, por ejemplo, samplers como recurso de trabajo rockero. Todo ello lo convirtió en un referente ineludible de la creación de resistencia durante la dictadura, y en un nombre de gran influencia para las corrientes independientes por venir en el país. Su historia, dividida en dos etapas, aún se escribe, con un trabajo de grabaciones y presentaciones en vivo que esquivan el imperativo puramente nostálgico.

Quilapayún es la expresión más comprometida y política de la música en Chile, y al mismo tiempo un poderoso proyecto artístico. El grupo fue el mayor emblema de la Nueva Canción Chilena, el más identificado con el gobierno de la Unidad Popular, y su repertorio fue el que mejor representó, antes y después del Golpe Militar de 1973, a la izquierda política del país y de otras partes del mundo. En 1973, nombrados "embajadores culturales" por Salvador Allende, estaban en París el 11 de septiembre y allí comenzó su exilio. Los años siguientes tuvieron una intensa actividad de solidaridad con Chile y un proceso de renovación artística. El fin de la dictadura en 1988 significó la salida de algunos integrantes y un período de menor actividad. Tras algunas crisis, y la existencia de dos grupos que reclamaban el nombre Quilapayún, hoy continúan su historia, con músicos en Chile y Francia, y consagrados como una de las agrupaciones más importantes de la historia de la música popular chilena.

Conocido mucho más en su rol como ejecutivo de televisión, Jaime de Aguirre fue durante los años setenta y ochenta un nombre de inequívoca asociación a la música chilena. Como ingeniero, productor y compositor se involucró entonces en decenas de producciones locales, si bien nunca en un crédito protagónico. "Chile, la alegría ya viene", el canto que simbolizó la campaña del No a Pinochet es su composición más famosa e importante. Treinta y cinco años después, y tras su paso por la televisión, De Aguirre llegó a ser ministro de las Culturas del gobierno de Gabriel Boric durante un período en 2023.

Como parte del ranking juvenil de Sábados Gigantes en la mitad de los '80, Andrea Labarca fue una de más de los participantes de ese espacio, que, sobre la base de covers de temas de moda, protagonizó un fenómeno mediático que la llevó incluso al Festival de Viña en 1987. Su retiro ante la caída de esos espacios televisivos, dejó a la cantante fuera de las pistas, al igual que sus contemporáneos, hasta que en 1995 ella resolvió recomenzar su historia, que desde entonces ha alternado momentos de actividad y períodos de receso.

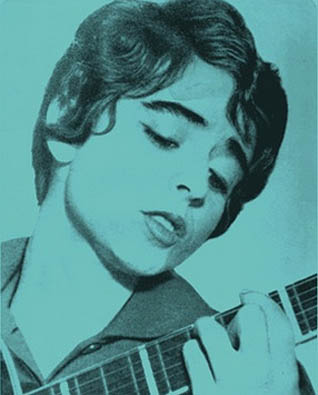

Cecilia Pantoja Levi representó uno de los fenómenos más atípicos y sorprendentes de la música popular chilena. Aunque irrumpó como solista en pleno fulgor de la Nueva Ola, como la mayor estrella juvenil de la época, su estilo y repertorio no respondieron a cabalidad al molde del movimiento. Mientras los pares de su generación se limitaban a doblar las canciones de éxito en Estados Unidos o, cuanto más, a proponer un pop ligero y elemental, Cecilia adquirió personalidad propia con un catálogo diverso de canciones que en gran parte bebían de la tradición musical latina y europea. Tras períodos oscuros y complejos, en la década de 1980 se alzó como un símbolo de la cultura subterránea, y sus canciones recuperaron ese impacto masivo original. Ya en el siglo XXI, Cecilia acuñó su nombre como figura femenina central de la historia musical chilena, y un referente ineludible para las nuevas generaciones de músicas y músicos. Murió en el invierno de 2023, poco antes de cumplir 80 años.

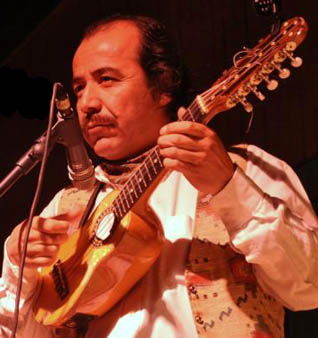

El Flaco Morales es un requintista, guitarrista y acordeonista avecindado desde comienzos de los años '70 en Valparaíso e integrado desde 2001 a la agrupación porteña La Isla de la Fantasía, de la que ha participado activamente como músico y también prolífico autor de cuecas. Algunas de ellas han sido registradas además por conjuntos tan populares como Daniel Muñoz, Félix Llancafil y 3x7 Veintiuna.

Calatambo Albarracín es uno de los primeros compositores y divulgadores de música folclórica identificados con el norte chileno. Fue autor de "El cachimbo de Tarapacá", de la cueca "Caliche" y del "Trote tarapaqueño", entre otras conocidas canciones, y recopiló piezas de gran valor para el repertorio chileno, como "El huachitorito". A lo largo de más de seis décadas dedicadas a la creación y la investigación se volvió abanderado de un género propio, el de las cuecas calicheras, y un símbolo de la música pampina. En 2012 obtuvo la investidura de Figura Fundamental de la Música Chilena, otorgada por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Falleció en septiembre de 2018.

En una continuidad del trabajo desarrollado por Feedback en el heavy metal chileno de los años '80, Panzer extendió ese legado a lo largo de las décadas. La banda fue formada y liderada hasta su muerte por el incansable Juan Álvarez, y nació justamente cuando el guitarrista decidió continuar con alas propias su trayectoria musical, iniciada en Lágrima Seca y más tarde ocupada en los propios Feedback. Sobre la base de trabajo, compromiso, honestidad y fortaleza, Panzer abrió los primeros shows de heavy metal en Chile en los años '90 (de nombres que van desde Black Sabbath a AC/DC), construyó una marca, un estilo y una escena. El metal chileno tiene parte esencial de sus primeros acordes en el nombre de Panzer, cuya continuidad se encuentra en duda luego del fallecimiento de su líder, en febrero de 2020.

Marcelo Hernández es uno de los cantantes más emblemáticos de los años ‘70 y ‘80 en Chile. A fines de los 60 fue un mini fenómeno, al ganar un festival de Canal 13 en 1969, y ser elegido como Mejor Intérprete en el Festival de Viña del Mar. Avanzados los '70, se integró como protagonista a la escena de baladistas televisivos de esos años, donde además fue actor y comediante, pero en 1983 toda esa actividad se vio desplazada por el programa infantil Cachureos, que dirige , conduce y canta sus canciones. Aunque hace varios años el programa está fuera de la televisión, sus presentaciones y discos siguen siendo su actividad central . En el 2010 editó un disco de baladas, Volver a empezar, pero el episodio no pasó de ser un fugaz regreso al viejo oficio de cantante.