1960

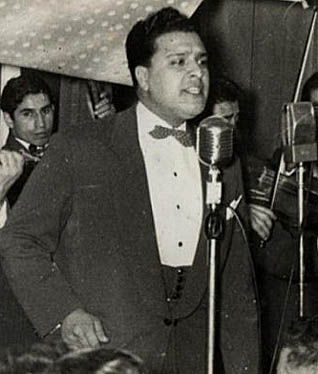

Manuel Fuentealba es parte de la generación de tangueros de los años '40, '50 y '60 en Valparaíso, y que algunos recuerdan como la generación de oro, cuando en decenas de locales del puerto existían grupos de tango. Actuó en hoteles, en ceremonias oficiales y en innumerables locales. Desde los años '80 fue el cantante de tangos del bar Cinzano de Valparaíso, adonde se mantuvo activo hasta su muerte, en octubre de 2016.

Es una de las agrupaciones más relevantes activas hoy en la dinámica de canto y baile orientada por celebraciones religiosas del Norte Grande. La Sociedad Religiosa Gitanos Santa Rosa se fundó en octubre de 1965 en Iquique. Desde entonces cada año participa de la Fiesta de La Tirana, con todos los cambios de integrantes y repertorio que puede suponerse en un trayecto musical tan extenso. Su origen obrero ha determinado el esfuerzo de su compromiso, que suele agrupar a al menos cuarenta miembros, entre hombres y mujeres, niños y adultos. «Lo que importa es la fe», dicen ellos, y esa fuerza devota, más allá de lo material, resuena en su música.

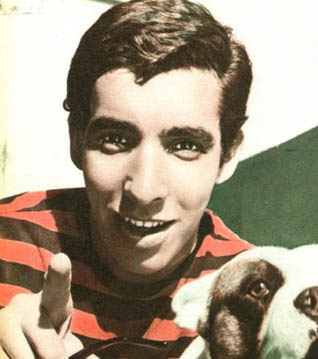

Fue tal la popularidad de José Alfredo Fuentes durante su juventud, que su carrera profesional completa puede explicarse por el fervor acumulado en esos primeros años como cantante, cuando su estampa de galán ingenuo y su vibrato maduro motivaron un fenómeno descrito alguna vez como «la beatlemanía chilena». Pese a ello, sería injusto comparar su caso al de decenas de contemporáneos suyos que alargaron durante décadas un par de hits cosechados alrededor de la época de la Nueva Ola. Su trayectoria ha sido larga pero activa, ha tenido varias composiciones propias y, en algunos períodos, ha mostrado una sorprendente propuesta.

Evangelista Soza Flores es una abuela atacameña, la denominación que en esta cultura y este territorio se le da a los depositarios de la sabiduría y las tradiciones ancestrales. Pastora, artesana, dirigenta social y cantora, ha sido una de las últimas defensoras de los cantos tradicionales y ceremoniales de Talabre, la zona del altiplano donde nació y vivió su niñez. El "Chururito", que se dedica al ritual del floreamiento de ovejas y cabras, fue uno de los cantos más significativos en su voz, registrado en dos momentos, sobre todo en el álbum monográfico Cantos talabreños (2023), primero y último de su historia.

Los Ángeles Salvajes fue un cuarteto beat progresivo-psicodélico de San Bernardo de vida breve y discografía limitada a dos singles para el sello Odeon. Nació como la continuación de Las Sombras, que ellos integraban hasta la salida de su cantante Nano Vinés, en 1966. El grupo avanzó hacia un sonido más rockero, en la medida de su exploración del sonido, las armonías vocales, los ritmos y las letras, que lo acercaron a una performance vanguardista para aquella época, evidenciada en sus singles "Sicodélico" / “Las escaleras del palacio del rey Guillermo” (1967) y “Nadie ha cambiado” / “Carnet 363” (1968).

Por años el guitarrón más antiguo de Pirque estuvo en buenas manos. Fue el que tocó hasta el final Manuel Saavedra, cantor y poeta popular de esa ciudad de la región metropolitana que es, a su vez, la cuna de ese instrumento tradicional chileno. Fallecido en 2013 a los noventa años, Saavedra dedicó buena parte de su vida al guitarrón y el canto y fue el más veterano cultor de esas tradiciones ya entrado el nuevo siglo.

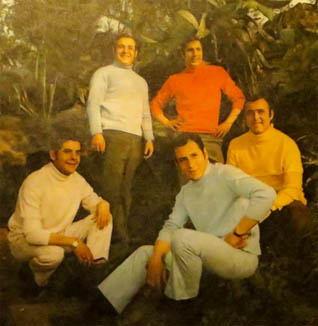

Asociados usualmente al neofolclor y la canción chilena con textos de poetas, Los Cuatro de Chile son más bien un grupo singular que merece definiciones por fuera de colectivos. Tuvieron auténticos hits a inicios de los años setenta (“Romance de barco y junco”, “Para que no me olvides”) gracias al trabajo emprendido junto a Ariel Arancibia para poemas de Óscar Castro, y destacaron así en lo que entonces vino a llamarse «folclor cultural», etiqueta discutible con la que durante un tiempo se asoció canción tradicional con elementos de «alta cultura», como la literatura y el teatro. El grupo trabajó sobre todo un repertorio tradicional de tonadas y canciones chilenas y latinoamericanas, con la marca de impecables armonías vocales y arreglos sofisticados.

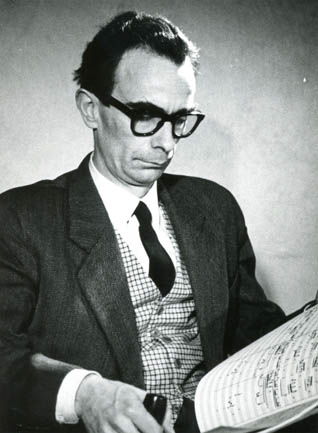

Juan Orrego Salas es una de las figuras clave de la música docta chilena en el tránsito que la composición vivió desde la tradición hacia la era de las primeras vanguardias académicas. Premio Nacional de Música en 1992, el también musicólogo fundó y dirigió importantes instituciones y educó a compositores en Chile y Estados Unidos hasta la década de 1990. Pero también ha sido uno de los compositores chilenos más interpretados y grabados en el extranjero, con un catálogo que incluye más de 120 obras en todos los ámbitos y un estilo que ha influido en autores latinoamericanos. Juan Orrego Salas murió en 2019, en Estados Unidos, a la edad de 100 años.

Huentelauquén es una localidad cerca del puerto de Los Vilos, en la Cuarta Región (cuyo nombre en mapudungun significa «lago en altura»), y es también es el nombre del conjunto folclórico creado y dirigido desde 1969 por el músico quillotano Enrique Molina Leiva. Por ya más de medio siglo continuado, el grupo se ha dedicado a presentar montajes folclóricos de diversas zonas de Chile, así como de expresiones musicales como las estudiantinas, los villancicos, la poesía y la música para niños, en una simultánea intención educativa y de difusión. Su discografía supera los cincuenta títulos.

Nacido en el Cerro Barón y formado en el trajín de la bohemia porteña de los años '40, Hernán Bahamondes ha sido considerado, junto con Rafael Berríos, un padre del acordeón folclórico al dotar de protagonismo al instrumento en la cueca. A Santiago llegó a sus 18 años y con mayor presencia desde la década de los '60 fue marcando una múltiple participación en lotes y elencos. Su nombre y su sonido se escucharon en agrupaciones diversas, como Los Labradores, Los Granjeros, Los Puntillanos, Los Caporales y una versión de los años '70 de Fiesta Linda, además de tocar, grabar y acompañar a cantores como Héctor Pavez, Hilda Parra, Tumbaíto o el Dúo Mesías-Lizama. Habitante de la comuna santiaguina de Lo Espejo, desde 2012 un Festival de Acordeón llevó su nombre en la zona sur de la capital.

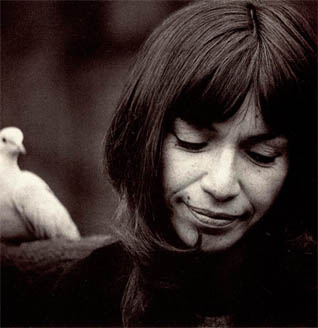

A través de una extensa carrera dirigida por su firme y a la vez dulce sello de autora, Isabel Parra se ha destacado como una de las más reconocibles voces de la música popular chilena, más allá de sus excepcionales vínculos familiares. La hija de Violeta, hermana de Ángel, sobrina de Roberto y madre de Tita —por nombrar sólo a algunos de sus parientes destacados en la canción— se caracteriza por una pluma delicada, pero de ácida observación cuando así lo dicta la contingencia; y es entre estos dos polos que se debaten sus más importantes composiciones. Es, entre otras cosas, la gran voz femenina de la Nueva Canción Chilena.

Banana 5 es una de las más importantes orquestas bailables que funcionaron en Chile desde los años '60, y en nuestra historia musical tienen un lugar destacado dentro de la corriente que en esa época adaptó un repertorio de raíz folclórica a los códigos de la cumbia y de otros géneros tropicales, al igual que Los Bronces de Monterrey, la Sonora Caravana, Sonido 8 y otros. Muchos de los integrantes originales de Banana 5 fallecieron, no obstante el grupo sigue ofreciendo conciertos con nuevos músicos articulados en torno al director Samuel Arochas y al contrabajista Nibaldo Rodríguez, dos de los integrantes fundadores del quinteto.

Es uno de los guitarristas y cantantes de la agrupación musical porteña La Isla de la Fantasía, reconocido a través de más de cinco décadas de dedicación a la música en Valparaíso como uno de los "viejos cracks" de la escena musical en el puerto.

Considerado dueño de una de las mejores voces de la canción popular en Chile, Osvaldo Díaz fue un cantante activo en la televisión de los años '70, pero su nombre tanbién está vinculado a otras escenas musicales, como la última época de la Nueva Ola, en la que se inició en 1968. Junto con su carrera como baladista en programas y festivales tuvo además un importante rol en el movimiento del Canto Nuevo, que lo mantuvo al margen de los medios oficiales. De esa trayectoria en la música quedan en la memoria canciones de diversas épocas, como "Ternura" (1968), "Los carasucias" (1976) y "Reflexiones" (1978) y las más recientes "Por favor no te vayas" y "No digas que no me amas" (1993). Avanzada la década de los '90 comenzó a retirarse. Falleció a comienzos de 2026, a los 76 años.

Una de las personalidades más activas y múltiples de la historia del jazz chileno desde comienzos de la década de 1950 fue el pianista, gestor cultural y difusor Pepe Hosiasson. Su figura recorre las décadas transversalmente y abierta a todas las filosofías jazzísticas. En su cronología como músico aficionado no sólo aparece la fundación de conjuntos hot jazz históricos, sino además una fuerte presencia como productor de conciertos, discjockey radial y crítico en medios escritos (incluso la mítica revista Downbeat). Hosiasson fue en sí mismo un “punto de encuentro” del jazz.

Aunque es más famoso por su rol de comediante televisivo y por ser uno de los fundadores del programa humorístico de Televisión Nacional "Jappening con ja" en 1978, Jorge Pedreros tiene una vida previa como músico. Conjuntos juveniles de comienzos de los años '60 como los incipientes Lyons y los más populares Twisters tuvieron como integrante principal a este hombre, quien también compuso éxitos para los cantantes de rock y twist Peter Rock y Luis Dimas y el dúo melódico Los Red Juniors en la misma década, antes de subordinar la música al entretenimiento televisivo que fue su principal actividad a partir de los años '70.

Indisoluble de las figuras de sus dos máximos impulsores, Luis Bahamonde y Carmencita Ruiz, Fiesta Linda es además uno de los más importantes conjuntos de música típica y de raíz folclórica chilenos. Con Bahamonde como compositor y Ruiz en primera voz, éste fue el grupo de la pareja que impuso éxitos de la música chilena como las tonadas "Ende que te vi" y la propia "Fiesta linda", y contó entre sus filas además al prolífico guitarrista, arreglador, compositor y cantante Pepe Fuentes, quien tuvo allí su primera escuela en la cueca y otros géneros folclóricos y populares que luego ha desarrollado en su extensa carrera.

Varias décadas de trabajo en la música de raíz latinoamericana, con fuertes influencias de Europa y del folclor más profundo de Chile, hacen de Inti-Illimani una escuela de sonido y ética para la cultura nacional. Si bien el conjunto se formó en 1967 para dar vida a un repertorio de orientación andina, su larga trayectoria, su paso por el exilio en Europa y las incesantes búsquedas de sus músicos lo han convertido en un espacio de creación y evolución sonora de las más trascendentes. La presente ficha biográfica se concentra en la historia de sus inicios y desarrollo hasta la división del conjunto en dos facciones, ambas activas en un regular y saludable trabajo musical, aunque paralelo: Inti-Illimani ® e Inti-Illimani Histórico.

León Schidlowsky es uno de los mayores nombres en el panorama de la música contemporánea del siglo XX y se le considera uno de los promotores del vanguardismo en Chile, a través de sus trabajos en el campo del serialismo, la atonalidad, el aleatorismo y la notación gráfica, que llevó a nuevas dimensiones. Compositor y pintor chileno-israelí, es autor de un catálogo de cerca de 300 obras, siempre muy diversas, que considera material para orquestas, conjuntos de cámara, coros, solistas, piano y gráfica-multimedia. Sus piezas han sido estrenadas e interpretadas en diversos países y ha recibido becas y premios en Chile, Israel, Alemania, Italia, Venezuela e Inglaterra. En 2014 León Schidlowsky obtuvo el Premio Nacional de Arte.

Compositor, cantante, productor y coreógrafo, Pepe Gallinato fue una figura importante de la industria musical chilena en los años sesenta y setenta, con aportes equivalentes en los géneros de la Nueva Ola y el neofolclore. Fue uno de los artífices de programas de televisión tan famosos como "Música libre" (junto a su esposa, la argentina Mirta Furioso) y de otra serie de proyectos que llevaron el pop internacional a las pantallas chilenas.