1960

Cuando en un entorno no del todo preparado como el chileno, en 1969 los pianistas Manuel Villarroel y Matías Pizarro orientaban sus sensibilidades hacia el aparentemente hostil free jazz, en la ciudad de Londres otro pianista se abría paso en los mismos ámbitos. Martin Joseph tiene nombre y pasaporte británico, pero su irrupción en la música chilena fue de un impacto tal que ya ha sido incorporado a la cronología de nuestra música contemporánea.

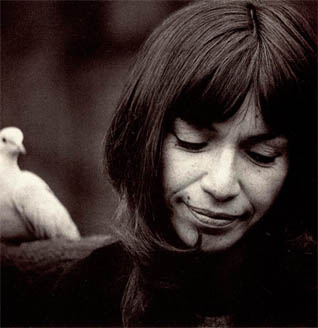

A través de una extensa carrera dirigida por su firme y a la vez dulce sello de autora, Isabel Parra se ha destacado como una de las más reconocibles voces de la música popular chilena, más allá de sus excepcionales vínculos familiares. La hija de Violeta, hermana de Ángel, sobrina de Roberto y madre de Tita —por nombrar sólo a algunos de sus parientes destacados en la canción— se caracteriza por una pluma delicada, pero de ácida observación cuando así lo dicta la contingencia; y es entre estos dos polos que se debaten sus más importantes composiciones. Es, entre otras cosas, la gran voz femenina de la Nueva Canción Chilena.

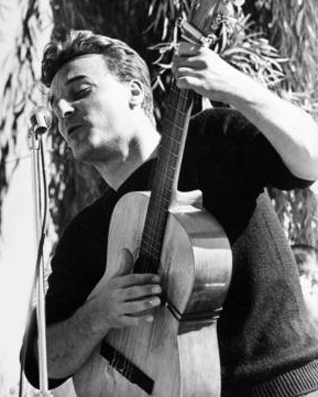

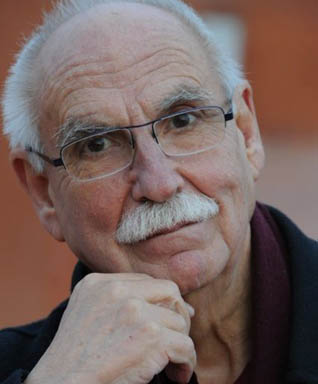

Patricio Manns es una figura fundamental de la música popular chilena. Su nombre está asociado al nacimiento de la cantautoría en Chile y fue clave en el desarrollo de movimientos como el Neofolklore y la Nueva Canción Chilena. Interpretadas por sí mismo o por otros músicos, en su larga historia como autor impuso piezas que pasaron a ser clásicos del cancionero popular, como "Arriba en la cordillera", "El cautivo de Til Til" y "La exiliada del sur". Manns desarrolló además una prolífica carrera como novelista, ensayista y poeta, y luego de vivir en Francia y Suiza su exilio y residir allí por casi 30 años regresó a Chile, donde continuó escribiendo canciones y libros. Murió en septiembre de 2021, a los 84 años, como uno de los nombres centrales para entender la música chilena.

Margot Loyola es, junto a Violeta Parra, una de las dos grandes maestras del folclor chileno. Dedicada a la investigación y la enseñanza, contribuyó a renovar esa música al impulsar el trabajo de campo en los grupos de proyección folclórica de los años '50, difundió y estudió estas tradiciones en Europa y América y es la única folclorista que ha ganado el Premio Nacional de Arte, reconocimiento que recibió en 1994. Falleció en agosto de 2015, a la edad de 96 años, dejando un legado de estudios de campo, recopilación y canto de más ocho décadas. Desde 2016, cada 15 de septiembre, el día de su natalicio, se celebra el Día Nacional de la Cultura Tradicional y Popular Chilena.

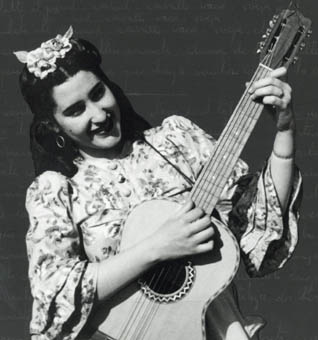

Silvia Infantas es la última gran figura de la música folclórica típica que imperó en Chile por más de cuatro décadas y que, desde Los Cuatro Huasos en los años '30 hasta Los Huasos Quincheros desde los años '60 en adelante, se basa en la tonada como símbolo de chilenidad. Silvia Infantas y los Baqueanos y Silvia Infantas y los Cóndores fueron los grupos que ella encabezó en los '50 y '60, con hitos como el vals ‘‘La batelera’’ y la universal canción de Vicente Bianchi y Pablo Neruda ‘‘Tonadas de Manuel Rodríguez’’. Su voz se instaló en el imaginario colectivo y el gusto popular, al grabar prácticamente todo el repertorio de estándares del folclor para las masas. En 2016 recibió el Premio a la Música Nacional Presidente de la República, corolario de una vida que alcanzó los 101 años de edad.

Cuantiosas cuecas alegóricas a Valparaíso, su lugar definitivo en el mundo, fueron escritas por Ramón Huaso Alvarado Veloso, un hombre nacido en Coronel, minero del carbón de Lota, donde comenzó a boxear y a ganarse el apelativo de Puño Mortífero. La historia cuenta que ese mismo poderío exhibido en jornadas pugilísticas en el Caupolicán de Santiago llamó la atención de un oficial de la Armada que le ofreció un trabajo administrativo en simultáneo a boxear para la institución. Había conocido la cueca de niño, viendo a su madre cantora, nacida en el siglo XIX, y ya instalado el Valparaíso en la década de 1950 se unió al universo de canto que más tarde sería denominado como la Bohemia Tradicional de Valparaíso. Siempre vestido de traje, sombrero y pañuelo, actuó con frecuencia en lugares como el bar Liberty, el Nunca se Supo y más adelante en La Isla de la Fantasía y el bar Hollywood. Si bien Huaso Alvarado también fue cultor de otras músicas de esa misma bohemia porteña, como el vals, el bolero, el tango, e incluso el foxtrot y la ranchera, fue la cueca la inspiración creativa más importante. El disco Cantando y contando mi vida en cueca (2018) fue el primer y último intento de llevar al registro la oralidad de las cuecas orilleras de Alvarado, entre las que figuran "El Nunca se Supo", "Mercado Cardonal", "Se nos fue el cantor del puerto", dedicada al astro Jorge Farías, "Los buenos jugadores", "Arriba mi Wanderito" y "Cueca Viña del Mar". Huaso Alvarado, del cerro Rodelillo, murió en 2023 a la edad de 97 años.

Si en los años '30 la música de México se instaló para siempre en el gusto popular nacional gracias a los mariachis y rancheras difundidos por las películas, en los '60 la llegada de los corridos norteños fue una segunda revolución mexicana en Chile. Y sus caudillos fueron Los Hermanos Bustos. Vigente desde 1965, éste es el grupo chileno más longevo del estilo, el pionero en tocar y grabar aquí corridos con guitarra y acordeón y en elevar el género a cumbres de popularidad similares a las del bolero, el vals peruano o la cumbia, como lo prueban una discografía de más de cuarenta grabaciones y éxitos como "La carta número 3", "La de la mochila azul" o la cumbia "Morena de quince años".

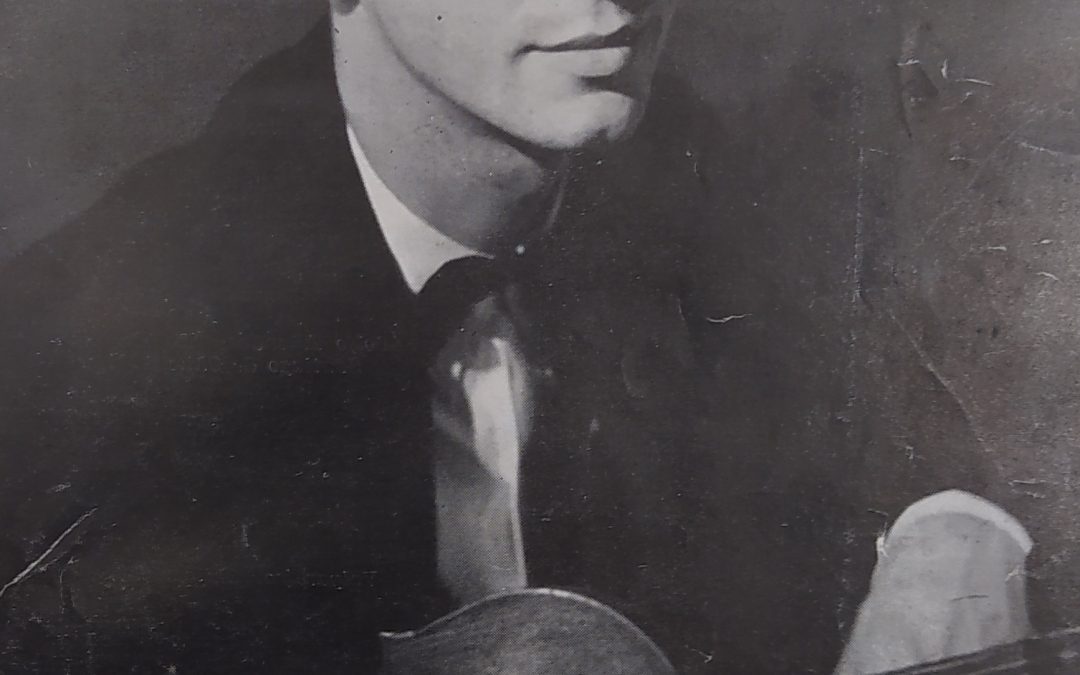

Reconocido desde la infancia como un prodigio, el violinista Pedro d’Andurain dominó un amplio repertorio que incluyó desde la música barroca hasta la creación del siglo XX, con especial énfasis en compositores latinoamericanos. Desde fines de la década de 1940, recorrió múltiples ciudades de América y Europa y logró mantener un vínculo con Chile, donde fue uno de los fundadores de la Orquesta Filarmónica de Santiago y concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional. Su trayectoria tuvo como colaborador esencial al compositor e investigador Pablo Garrido.

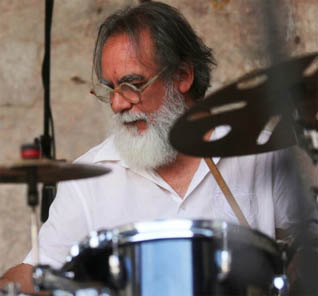

Ariel Rómulo Aguirre Montaldo, mucho más conocido solo como Yelo, es un baterista de jazz que cruzó las décadas en el oficio musical y llegó a ser considerado un referente jazzístico en la Quinta Región. Con un estilo percusivo elegante y de gran swing, apareció como adolescente a fines de los años '60 en Viña del Mar y Valparaíso, sobre todo junto a su hermano mayor, el trompetista Pablo Aguirre. Pintor y músico, mantuvo un perfil bajo pero llegó a ejercer una influencia importante entre los músicos de ese eje territorial, cruzando generaciones y proyectos.

Cuncumén está en la historia y en el presente de la música folclórica en Chile. Fue el grupo donde primero actuaron dos figuras de la Nueva Canción Chilena: Rolando Alarcón y Víctor Jara. Y es el mayor de los conjuntos que, al alero de Margot Loyola y Violeta Parra en la década de 1950, cultivaron la recopilación musical y su ‘‘proyección folclórica’’ en escenarios y discos. En medio se interpuso el exilio, pero más tarde Cuncumén siguió activo, sumando integrantes y discos hasta pasado su medio siglo de historia.

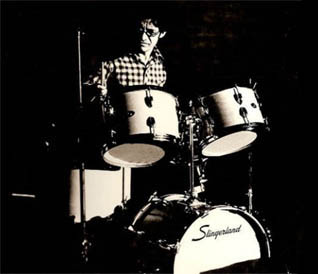

Orlando Avendaño instala su nombre en la historia del jazz chileno como el baterista que estableció definitivamente en los escenarios la dinámica, la intensidad y la agresividad de los primeros solistas bop surgidos en Nueva York a partir de la década de 1940. Fue, a la larga, el sucesor de Lucho Córdova como figura predominante en el jazz tras los tambores y platillos, experimentando una carrera profesional meteórica que lo llevó a integrar una serie de conjuntos fundamentales a partir del año 1960. Orlando Avendaño es el “niño terrible del jazz”.

Luis Hernando Montt Bastidas, más conocido como Nano Montt, es un músico osornino nacido en 1925 y dedicado por más de seis décadas a una trayectoria de cantante popular, tanto en el sur de Chile como en Perú, donde pasó parte de su trayectoria. Sus inicios tuvieron lugar en los espectáculos musicales organizados por radio Llanquihue en el Teatro Victoria de Puerto Montt en 1944. Apenas dos años más tarde se estableció en 1946 en Perú, país donde grabó más de cincuenta singles de boleros y valses peruanos para la disquera Gemsa Odeon. Luego de recorre además otros países, en 1977 volvió a Chile, para radicarse en Puerto Montt, donde vivió sus últimos años.

Como un puente entre el primer rock de raíz folclórica desarrollado en Chile y la canción política asociable a la Nueva Canción puede verse, en retrospectiva, al grupo Amerindios. Pese a su férreo compromiso con el proyecto allendista y su activa participación con la solidaridad chilena en el exilio, el dúo de Julio Numhauser y Mario Salazar (ampliado en un período por Patricio Castillo) trabajó un sonido diferente al de la canción comprometida convencional, con influencias de rock y de jazz, y abierto a nuevos timbres y arreglos. Esta vocación por la mezcla terminó de consolidarse con las carreras solistas que ambos músicos continuaron en paralelo a partir de su separación, a fines de los años setenta. "Los colihues", "Juan Verdejo" y la atrevida "Cueca beat" son algunos de los títulos más memorables de un grupo muy significativo para la canción chilena de los años sesenta y setenta, pero en torno al cual persisten escasas pistas históricas y cuya discografía se ha convertido hoy, desgraciadamente, en material de coleccionistas.

Figura señera en la generación de compositores de la década de 1960, Gabriel Brnčić Isaza (ortográficamente escrito de esta manera) es el autor chileno más prolífico en el campo de la música electroacústica. Exiliado en Barcelona desde 1975, ha dejado una huella en España como creador y como educador. Se le considera un "compositor bisagra" dentro del panorama electroacústico de ese país, siempre ligado a las vanguardias, a través de contribuciones en el desarrollo de un lenguaje musical. Este trasciende los formatos instrumental o electroacustico, e integran ambos mundos mediante un método de composición unificado. A Brncic se le sitúa entonces como otro referente en la historia de la electroacústica, el hombre que sucedió a compositores fundadores como Juan Amenábar y José Vicente Asuar.

Uno de los primeros grupos de la Nueva Ola se constituyó, como era regla en la época, a imagen y semejanza de otra agrupación estadounidense. En este caso, The Everly Brothers y, en menor medida, The Shadows; referentes ineludibles en la fundación de Los Red Juniors, nombre con que los hermanos Zabaleta, Miguel y Antonio, saltaron a la escena musical a comienzos de los años '60.

Cantor de fuste y observador privilegiado de la vida callejera de Santiago durante casi todo el siglo XX, Luis Hernán Baucha Araneda protagonizó historias suficientes para levantar mil cuecas. Integrante fundador (junto a Hernán Nano Nuñez) del conjunto Los Chileneros, «El Baucha» representó en sus últimos años de vida a una cultura casi extinta, aquella que tuvo al folclor urbano como la expresión de los márgenes más ásperos y esforzados de la vida en la gran ciudad. Se ocupó desde niño entre mataderos, mercados y arrabales, manteniendo una sola y gran constante: su amor por el canto vivo y poderoso, ése que él llamaba «de combate»; capaz de enamorar mujeres «y hacer llorar a los choros», en sus palabras.

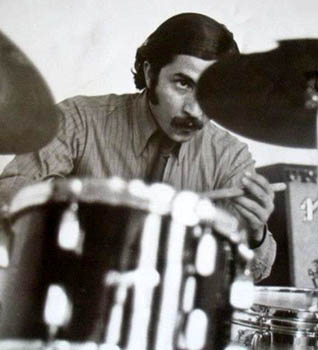

Sergio Hernán González Morales es conocido en el medio musical chileno sobre todo como «Tilo», y además como uno de los mejores bateristas en actividad en el país. Es compositor, productor, y baterista y fundador de Congreso, conjunto al que ha aportado no sólo como instrumentista sino como fundamental autor de algunas de las cumbres del conjunto. Con estudios clásicos de percusión, ha sido además uno de los precursores chilenos en el uso de los ritmos latinoamericanos aplicados a las músicas modernas, como el rock, el jazz y la fusión.

Banda pionera en el levantamiento del primer sonido rocanrolero y go-go chileno, Alan y sus Bates legó varias canciones al acopio popular de los años sesenta en Chile, incluyendo entre ellos "Difícil", "No tengo dinero" y "Recuerdos de verano". El grupo destacó en vivo por el carisma de su cantante, Julio Escobar (nunca hubo un «Alan» en su formación), quien se impuso en el entonces popular formato del canto actuado, a la manera de un showman. Sus continuos cambios de integrantes convirtieron al grupo en una suerte de semillero de talentos, pues sus ex miembros formaron posteriormente bandas como Los Primos, Los Ecos y Beat Combo.

Justo a medio camino entre la comedia y la canción, Los Caporales son uno de los principales dúos musicales y humorísticos chilenos junto a Los Perlas. Formado por el autor y compositor Luis Arenas (1927-2007) y por Luis Pinto Rojo, más conocido como Lucho Pinto, el dúo hizo una carrera de más de 44 años en la que trabajó en radio, discos y actuaciones en Chile y otros países.

Los de Las Condes fue el grupo que durante la segunda mitad de los años sesenta ocupó a Pedro Messone y Sergio Sauvalle, poco después de sus respectivas salidas de Los Cuatro Cuartos y Los Huasos Quincheros. El grueso de su historia, sin embargo, lo sostuvieron otros integrantes. El quinteto fue parte del movimiento de Neofolclor que entonces reactivaba el interés por la tonada chilena, y tuvo su cumbre en "El corralero" (una composición de Sauvalle que había sido desechada por Los Huasos Quincheros), una de las canciones chilenas más importantes de la historia.