1950

Cuatro jóvenes seminaristas fundaron hacia fines de los años '50 este conjunto, uno de los más importantes en Chile en el desarrollo de un cancionero asociado al Evangelio y la catequesis cristiana. En dos etapas separadas por tres décadas de distancia, el grupo ha grabado varios LPs, legando canciones de uso habitual en misas y ceremonias religiosas, como "El peregrino de Emaús". Casi todas ellas cuentan con letras de su principal colaborador e inspirador, Esteban Gumucio. Entre sus integrantes fundadores se cuenta Fernando Ugarte, quien desarrolló una trayectoria solista luego de abandonar el grupo y renunciar al sacerdocio.

Francisco Flores del Campo no sólo es un autor principal de la música popular chilena. También es el más versátil. Ya en la década de 1930 anticipó el sueño de la carrera internacional al trabajar ocho años en EE.UU. Quedó en la historia como el chileno que actuó en la mayor película de Gardel e intervino en el origen de la industria fílmica local. Luego pondría su rúbrica definitiva como compositor. Suyas son las tonadas "Mi caballo blanco", "Qué bonita va" (1964) y "Dos corazones" (1965), los boleros "Sufrir" y "Agonía" y su obra mayor: las canciones de la comedia musical La pérgola de las flores (1960).

Cantor de fuste y observador privilegiado de la vida callejera de Santiago durante casi todo el siglo XX, Luis Hernán Baucha Araneda protagonizó historias suficientes para levantar mil cuecas. Integrante fundador (junto a Hernán Nano Nuñez) del conjunto Los Chileneros, «El Baucha» representó en sus últimos años de vida a una cultura casi extinta, aquella que tuvo al folclor urbano como la expresión de los márgenes más ásperos y esforzados de la vida en la gran ciudad. Se ocupó desde niño entre mataderos, mercados y arrabales, manteniendo una sola y gran constante: su amor por el canto vivo y poderoso, ése que él llamaba «de combate»; capaz de enamorar mujeres «y hacer llorar a los choros», en sus palabras.

Pianista, compositora y profesora, Estela Cabezas es la creadora del innovador método de enseñanza musical denominado "Música en Colores", un instrumento pedagógico que logró convertir las abstracciones de la teoría fundamental de la música a esquemas concretos, pensado para niños de entre tres y seis años. "Música en Colores" se desarrolló y definió como metodología a lo largo de toda la década de 1960 y aunque desconocido a nivel institucional, ha sido utilizada hasta nuestros días como el legado de Estela Cabezas.

Luis Hernando Montt Bastidas, más conocido como Nano Montt, es un músico osornino nacido en 1925 y dedicado por más de seis décadas a una trayectoria de cantante popular, tanto en el sur de Chile como en Perú, donde pasó parte de su trayectoria. Sus inicios tuvieron lugar en los espectáculos musicales organizados por radio Llanquihue en el Teatro Victoria de Puerto Montt en 1944. Apenas dos años más tarde se estableció en 1946 en Perú, país donde grabó más de cincuenta singles de boleros y valses peruanos para la disquera Gemsa Odeon. Luego de recorre además otros países, en 1977 volvió a Chile, para radicarse en Puerto Montt, donde vivió sus últimos años.

Suele recordarse a Humberto Lozán como la voz mayor de la Orquesta Huambaly, un crooner de encanto, calidez vocal y ductilidad como pocos en su tiempo, al frente de la mejor compañía imaginable para la interpretación de repertorio de baile en restaurantes y salones de hotel. Sin embargo, Lozán desarrolló también una trayectoria solista, con discos propios y recordados recitales. No ha sido frecuente en Chile el arquetipo de cantante de gran potencia ajustado a ritmos centroamericanos y afrocaribeños, y a la vez cómodo con las exigencias del swing junto a intérpretes de jazz. Lozán se eleva, en ese sentido, como una de las más notables excepciones. Se volvió habitual leer su nombre en prensa —no sólo chilena— junto al adjetivo 'deslumbrante'.

El conocimiento y la difusión del folclor chilote en Chile tiene como nombre mayor el de Millaray, el grupo fundado en 1958 por la investigadora y folclorista Gabriela Pizarro que, junto a Cuncumén, fue uno de los más influyentes conjuntos de proyección folclórica iniciados al alero de Margot Loyola y Violeta Parra en los años ‘50. De esas dos maestras Millaray aprendió y puso el práctica el método de la recopilación en los campos, aplicado al folclor de las zonas central y nortina y con especial dedicación a Chiloé. En la isla encontraron el rin, la nave, la sirilla, la pericona, la trastrasera, el pavo, el cielito, la cueca chilota, la sajuriana y otros cantos y danzas. Esos mismos hallazgos fueron luego popularizados con estribillos como "Mariquita, dame un beso", "El rabel para ser fino", "Corre la nave, corre la vida", "Los patos en la laguna" y en cuecas como "La huillincana", de Liborio Bórquez, y dejaron un legado esencial para la genealogía del ballet folclórico en Chile y para futuros grupos de raíz chilota como Chamal, Bordemar o Chilhué.

Indudablemente los propósitos creativos de un compositor como Raúl de Ramón no hubieran alcanzado tal impacto en la música popular chilena de no haber sido por la presencia de María Eugenia Silva. Gracias a su participación como intérprete, la obra de de Ramón llegó a convertirse en un referente de la música de raíz latinoamericana de la época. Cantante carismática y recordada anfitriona en reuniones de música, Silva fue además parte del grupo de primeras mujeres que tomaron el folclor centrino y lo llevaron a escenarios de la ciudad.

Amparito Jiménez es una cantante colombiana arribada en los años '60 a Chile, y desde entonces fue una pieza fundamental en la historia de la cumbia en el país, donde ganó el apodo de "Reina de la cumbia" y ha sido reconocida por ser la primera en popularizar ese ritmo en su vertiente folclórica colombiana. Entre sus mayores éxitos en el país se cuenta "La pollera colorá", de autoría de los colombianos Wilson Choperena y Juan Madera Castro. Amparito además colaboró con músicos locales y los nutrió de repertorio, hasta que, avanzados los '70, paulatinamente se retiró de la vida profesional de la música. Desde hace varios años reside en La Serena, donde ha vinculado su quehacer artístico a su vocación religiosa y ha participado ocasionalmente en grabaciones con músicos jóvenes.

El cine, en su multiplicidad de oficios asociados, distingue el recuerdo de José Bohr, quien además de ejercer como director, productor, guionista, director de fotografía y actor en largometrajes filmados a partir de 1920, fue también compositor de música para películas, cantante y pianista en bandas sonoras. Figura en revistas musicales, espectáculos en vivo y auditorios radiales de su tiempo —suele calificársele entre los primeros crooners de la región—; y además compuso algunas famosas canciones, como “Y tenía un lunar”, “Cascabelito” y “Pero hay una melena”. Su nombre es recurrente en los recuentos históricos del tango, debido a su cercanía con Carlos Gardel y su aporte al catálogo del género con cerca de doscientos títulos.

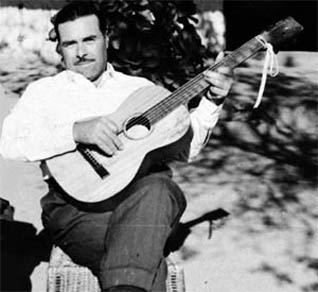

Mil novecientos treinta y cinco marca el hito para Marcial Campos. Ese año cumplió los ocho y comenzó a tocar la guitarra criolla y a cantar cuecas. Primero fueron las de autor anónimo y luego las más de trescientas cuecas que llevaron su firma, además de otras tantas escritas por su hermano mayor, Eleodoro Campos. Juntos formaron uno de los dúos cuequeros más importantes y transversales en la historia de la música chilena: Los Hermanos Campos.

Margot Loyola es, junto a Violeta Parra, una de las dos grandes maestras del folclor chileno. Dedicada a la investigación y la enseñanza, contribuyó a renovar esa música al impulsar el trabajo de campo en los grupos de proyección folclórica de los años '50, difundió y estudió estas tradiciones en Europa y América y es la única folclorista que ha ganado el Premio Nacional de Arte, reconocimiento que recibió en 1994. Falleció en agosto de 2015, a la edad de 96 años, dejando un legado de estudios de campo, recopilación y canto de más ocho décadas. Desde 2016, cada 15 de septiembre, el día de su natalicio, se celebra el Día Nacional de la Cultura Tradicional y Popular Chilena.

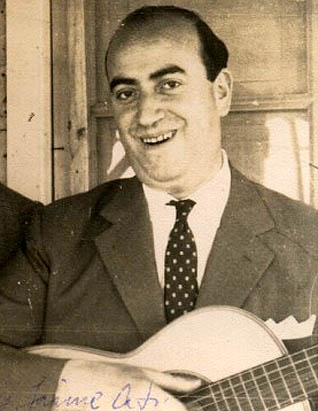

Jaime Atria es un activo autor de tonadas, valses, cuecas y canciones festivaleras con gran presencia en la industria del folclor de masas y la música típica, además de el responsable de una de las piezas más representativas de la identidad chilena del siglo XX. Ese himno canción nacional comienza con el trallazo cuequero de “Déjame que te llame / la consentida”, y se llama, justamente, "La consentida", obra que le significó a Atria un espacio entre los grandes autores de canciones chilenas de todos los tiempos.

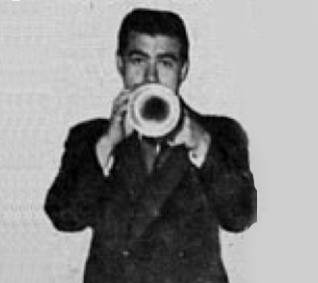

Si alguna vez hubo un jazzista que alcanzara la categoría de estrella de la música popular, ese fue el trompetista Daniel Lencina. Un uruguayo incorporado a la historia de la música chilena que desde 1972 puso su nombre no sólo en el circuito jazzístico como uno de los más sólidos improvisadores, sino que además llegó a ser ampliamente conocido por el público en sus 25 años frente a las cámaras de televisión. Más que un jazzista, Daniel Lencina fue un entretendor. Con los modelos de trompetistas universales, desde Louis Armstrong y Roy Eldrige hasta Dizzy Gillespie, de quien adoptó su trompeta torcida, Lencina fue parte del primer conjunto de jazz en actuar en el Teatro Municipal (5 de agosto de 1972), además de ser considerado el hombre que profesionalizó más la actividad. En este sentido, tanto músicos como especialistas hablan de "un jazz después de Daniel Lencina".

Honorio Quila es uno de los veteranos cultores del guitarrón y la poesía popular en Chile. Cantor a lo humano y lo divino, es un referente para cultores más jóvenes y se mantuvo activo hasta su muerte entrado el nuevo siglo entre las nuevas generaciones de cantores a lo poeta.

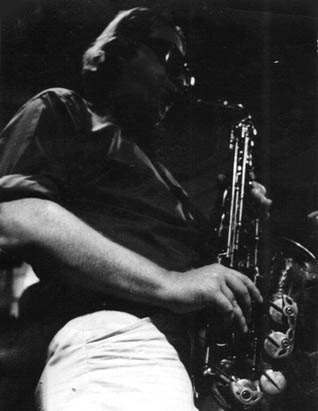

Las investigaciones del musicólogo Álvaro Menanteau confirman a Sandro Salvati como el primer saxofonista moderno del jazz nacional (una permanente alternativa al altoísta Patricio Ramírez). Su historia como solista está estrechamente vinculada a todas las corrientes de vanguardia jazzística surgidas en Chile desde que a fines de los '50 comenzara el histórico enfrentamiento entre músicos de tendencias tradicionalistas y progresistas.

Según indican los musicólogos e investigadores, Los Estudiantes Rítmicos representan la primera experiencia de música pop de la historia en Chile. El conjunto nacido en aulas de la Universidad de Chile en 1939, encabezado por el joven compositor José Goles, impuso nuevos términos entre el nuevo público durante la década de 1940, con energía juvenil y ritmo popular, a través de un repertorio de boleros, valses, corridos, polkas y foxtrots y todo tipo de expresiones musicales de impacto masivo. Su éxito desbordante en la época está asociado a la canción "El paso del pollo", más conocida como "El pobre pollo", que atravesó épocas y audiencias como un ineludible de la música chilena.

La primera experiencia profesional de Violeta Parra en el canto no fue solitaria, sino como parte de un dúo folclórico junto a su hermana mayor, Hilda, formado hacia 1947, con el que comenzó a granjearse el prestigio que luego le permitiría continuar como solista. Entre capitalinas quintas de recreo, boites y ferias de los años cuarenta y cincuenta, Las Hermanas Parra se hicieron escuchar hasta ganarse el seguimiento de un público exigente, que supo distinguir el talento de las dos jóvenes venidas de Chillán, y para quienes el canto nunca dejó de ser un modo de subsistencia.