Fusión latinoamericana

Más un instinto que un estilo, más una tendencia múltiple que un movimiento formal, la fusión latinoamericana es una expresión que permite designar los diversos resultados que generaciones de creadores, músicos y grupos chilenos han obtenido durante cinco décadas a partir del cruce entre las ricas fuentes de la música del continente adoptadas en Chile. Como método y espíritu tiene una genealogía que puede remontarse a los intentos de folclor panamericanista previos al Neofolklore de los '60, y que luego pasa por la fusión de conjuntos de la Nueva Canción Chilena, se mezcla con el instinto del rock y llega hasta compositores, intérpretes y conjuntos de la actualidad, abiertos al jazz, la música basileña y las raíces europeas.

Músicos en el exilio en Francia pusieron este proyecto en marcha a fines de la década de los '70. Formado principalmente por el pianista Matías Pizarro, el guitarrista Alejandro Rivera, el bajista Pablo Texier y más tarde el baterista Patricio Villarroel, Tamarugo se inscribió en la música de fusión, que tomó elementos del rock progresivo, el folclor sudamericano y el jazz moderno. Su único disco fue editado en 1979 en Francia. Tan lejos del mar presentaba canciones trovadorescas , con letras escritas para el conjunto por el poeta Gustavo Mujica, y revestidas con instrumentos electrónicos con un enfoque propio de la era de la fusión.

Reconocida periodista, conductora de televisión y locutora radial desde la década de 1990, Tati Penna inició su historia musical como integrante del grupo Abril cuando tenía 18 años. Era estudiante de Periodismo y llamó la atención por su poderosa voz de contralto. Fue solista de una formación que se hizo parte de los circuitos del Canto Nuevo con un repertorio de raíz latinoamericana, grabó un cassette y compitió en la competencia folclóricoa del Festival de Viña del Mar de 1982, con la "La semilla", de Pato Valdivia. Luego de la separación del grupo, inició una carrera propia como cantante que mantuvo intermitentemente, durante el tiempo en que se convirtió en conductora de televisión.

En la explosiva gestación de elencos de cumbia en la década de 2000 y 2010, otra de estas agrupaciones se formó en 2008 en localidades del Cajón del Maipo, en las afueras precordilleranas de la capital. LaBanda en Flor, hizo gala de su nombre en una multicolor propuesta rítmica, melódica y bailable que ellas definieron como "cumbia conciente", dado su enfoque de defensa tanto de género y disidencias como de una mirada medioambiental. Integrada en sus inicios por ocho mujeres, LaBanda en Flor mostró esta propuesta en escenarios de la música independiente e incluso en una gira que a mediados de 2013 llevó al conjunto a tocar en Europa. En sus canciones de vocación bailable se cuelan entonces letras de reflexión social, como en los temas "No le pegue a esa mujer" y "Cómo está la gente", y sobre todo en su protagónica participación en las movilizaciones contra el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, con canciones como "Aguanta Maipo" y "Ríos de Chile". Sus primeros álbumes fueron No le pegue a esa mujer (2011) y Ahora es cuando (2014).

Desde inicios de la década de los 2000, Ana María Barría apareció como activa intérprete de música popular brasileña (MPB) y también como cultora de flamenco. Lideró distintos proyectos, en un abanico de múltiples variantes musicales: desde tríos eléctricos de MPB y bossa nova, hasta ensambles de cámara de música contemporánea brasileña y duetos vocales-instrumentales. Sus primeros contactos con la música chilena llegaron a su natal y lejano Puerto Aysén con el arribo tardío del Canto Nuevo y grupos de fusión como Congreso y Fulano, donde la agresiva performance de Arlette Jequier sería para ella una influencia.

Jorge Prado se convirtió en el primer y por mucho tiempo el único cultor de la guitarra portuguesa, el instrumento fundamental en los ensambles tradicionales del fado. En 2014 formó el conjunto Fados al Sur del Mundo, donde también cantó Jorge Coulon (Inti-Illimani), y en 2022 publicó el sobresaliente álbum Saudades de Gabriela. Fue uno de los momentos cúlmines en su historia como músico y resultado de una investigación de la poesía de Mistral que ella escribió en su paso por Lisboa entre 1935 y 1938, musicalizada por Prado en el lenguaje del fado e interpretada por importantes cantoras y músicos portugueses.

Fabiola Moroni ha sido una intérprete de diversos repertorios melódicos de carácter latinoamericanos que incluyen bolero, vals, bossa, tango y canciones chilenas de raíz, pero fue durante su estada de diez años en Europa que ese espectro de estilos se amplió mayormente hacia un lado pop y jazzístico en su propuesta. Se consolidó de esa manera desde los años 2000 cuando inició su camino solista. Moroni es parte de un grupo variado de cantantes chilenas que han tenido experiencia en Alemania: Cristina Gálvez (fusión latinoamericana), Verónica González (world music), Claudia Maluenda (cabaret) y tiempo después Esperanza Restucci (canto lírico).

Preludio nació públicamente el 14 de diciembre de 1995, cuando en el Aula Magna de la Universidad Metropolitana (el ex Pedagógico), un grupo de estudiantes presentó la Cantata de Santa María de Iquique, la fundamental obra de Luis Advis, grabada por Quilapayún en 1969. Los cinco músicos del grupo eran estudiantes de esa universidad, y en el ensayo y la presentación contaron con la dirección de Ricardo Venegas, miembro de Quilapayún entre 1978 y 1992.

Con una larga vida de exilio en Venezuela y con la influencia de cantores de ese país como Simón Díaz, Chelique Sarabia, José Sifontes y Cecilia Todd, Natalia Barahona ha sido una intérprete de cantos latinoamericanos diversos, valses, pasajes, merengues, pero también boleros, tonadas y canciones trovadorescas, que ha llevado a contextos actuales con conjuntos acústicos y músicos de fusión y jazz. Sus discos son Flor de jengibre (2007), grabado en Venezuela, y Voz de algodón (2013), ya reestablecida en Chile.

«Andino urbano», como el título de uno de sus discos, es el encuentro que define a la agrupación Ayllu Pacha (cuyo nombre significa «hermandad de las tierras»). Nacida en la ciudad metropolitana de Talagante, cultivan la música andina urbana en una fusión con jazz, pop, rock y otros sonidos mestizos, al mezclar timbres ancestrales de zampoña o quena con instrumentos contemporáneos como saxo, piano y batería. Tras emerger como un taller en 1994, el grupo ha actuado sobre todo en festivales folclóricos, en algunos de los cuales han acumulado premios (como en el festival Faroles y Trapiches de 1998, con la canción "Mi bella luna de Alhué"; en el Festival de la Canción Indígena 2003, con "Ciudad antigua"; y el Festival de la Canción de Raíz Folclórica de Lonquén de 2002, con "Espíritu de carnaval").

Un elenco de músicos de Chile, Venezuela y Estados Unidos y una colección de treinta instrumentos en manos de los cuatro músicos son números fieles a la inspiración de Quijeremá, un grupo encabezado en Estados Unidos por el compositor Quique Cruz, chileno radicado en California desde 1980. Ritmos regionales de América Latina como joropo, parranda, huayno, landó, candombe, cueca, tango y vals son parte del sonido del ensamble, fusionado con jazz o música celta y presentado tanto en actuaciones en teatros, festivales y centros culturales como en bandas sonoras para documentales.

Dibujos animados primero, músicos reales después, a pocos años del nuevo siglo los Difuntos Correa se convirtieron en una banda de gran difusión en Chile. Habían partido escudados tras la imagen de un conjunto musical de caricaturas, pero no tardaron en pasar a una dinámica más profesional, que a lo largo de su historia acumuló cuatro LP y éxitos radiales como "Pasaje en avión", "Black dancing", "Arrepentido" y "Mujer azul", siempre en los códigos del rock, el ska, los ritmos latinos, y los guiños a la historia musical chilena. Su intensa actividad en vivo los llevó incluso al Festival de Viña del Mar y varias Cumbres del Rock Chileno, y su grabación más difundida hasta hoy es el cover de "El tiempo en las bastillas", el clásico de Fernando Ubiergo que la banda incorporó a la primera temporada de la popular serie televisiva "Los 80". Algunos de sus antiguos integrantes trabajan hoy en la banda Los Gatos Fantasma.

Nacida en Chillán, la cantante, acordeonista y profesora de música Cecilia Gutiérrez ha integrado en paralelo las escenas del jazz y de la música de raíz folclórica en la ciudad de Concepción, con proyectos que la vinculan a la fusión de ambos géneros, y cuya cara más visible fue entonces el disco Infusión (2015).

El de Pancho Valdivia Taucán es uno de los nombres de la diáspora de chilenos que han ejercido tanto en Chile como en otros países su trabajo en la fusión y las raíces latinoamericanas. Desde sus inicios en Chile ha tocado y grabado discos como solista y también con diversos grupos en Ecuador, Francia, Suiza y Argentina. Su trabajo de creación e investigación ha merecido el Premio Regional de Creación Artística (CNCA, 2013) y el Premio Aporte al Desarrollo del Arte y la Cultura Indígena (Conadi).

En Huaika se encontraron músicos con orígenes esenciales para la música chilena: dos hijos del cantante de Los Jaivas, Eloy y Ankatu Alquinta; y dos hijos del folclorista Jorge Yáñez, Leo y Jorge. Por encima de sus vínculos biográficos, la banda trabajó un sonido emparentado con tendencias señeras del rock de raíz folclórica. Huaika tuvo un golpe mortal en 2004 con el sorpresivo fallecimiento de su integrante fundador Eloy Alquinta. La banda se mantuvo luego un tiempo trabajando en vivo, pero los encargos paralelos de sus integrantes fueron espaciando sus presentaciones y grabaciones hasta detenerlas por completo.

Sol y Lluvia es uno de los grupos más populares de la música chilena, y sus canciones son parte de la banda sonora de la resistencia a la dictadura militar. Nacidos a partir de un núcleo de hermanos, en un taller de serigrafía en la capitalina comuna de San Joaquín, la banda articuló una guitarra acústica, una batería de bombos y un bajo eléctrico para desarrollar canciones de abierto contenido social y político, pero con melodías alegres y hasta bailables. Sus letras directas han hecho referencia a la paz, la represión y las desigualdades sociales, completando así la propuesta del conjunto. Si bien Sol y Lluvia se mueve al margen de los medios y la industria, goza de un arraigo popular innegable.

Soprano clásica en una etapa de madurez musical, Esperanza Restucci había aparecido como una joven vibrafonista y cantante pop de la escena de los ’90 a la cabeza del grupo Masticables, razón por la que no es posible ubicarla en los mapas de la música chilena con precisión. Su historia la conduce por caminos alternativos unos de otros, sin mayores detenciones, y aunque su perfil ha estado de manera natural en un plano secundario, sigue siendo una de las figuras recordadas de esa generación. Restucci combinó su acción como percusionista melódica única en su tiempo, improvisadora, compositora, cantante pop y, final y definitivamente, intérprete de lírica de cámara con una serie de proyectos en este campo, estudios en Alemania y publicación de discos.

La vida musical del cantautor Javier Labbé es rica y sincrética, tal cual su música y su poesía, fiel reflejo de los diversos espacios donde aprendió este arte que se cultiva entre vivencias comunes. Una colección inmensa de vinilos y altas torres de casetes y CDs de los más variados ritmos y estilos; la guitarra y la voz de su padre, el piano de su abuela y tardes de estudio frente a ese instrumento fueron los primeros indicios de una fuerte afición musical que se despertaría con todo el ímpetu de la adolescencia.

Guitarra española, bajo acústico y los ritmos del bombo legüero y el cajón peruano son la base del sonido del Trío La Tortuga, o simplemente La Tortuga, proyecto formado por los músicos Jean Larrabure, Andrés Fuentes y Nicolás Mansilla en torno al canto y la música latinoamericana. El grupo mantiene un repertorio original con temáticas acerca de la naturaleza y la vida cotidiana. El trío, que se unió al catálogo del sello Hemiola Músicas, editó en 2017 su primer disco, Guitarrita de amor.

Con una popularidad forjada desde los años '70, y con episodios masivos en los años '90, Illapu es un nombre mayor en la música chilena. Nacieron como un sexteto de música andina, pero con los años fueron ampliando su estilo musical, incorporando bajo eléctrico, batería y otros géneros de la música popular. Más de 50 años de vida, una veintena de músicos que han sido parte de sus filas, siete años de exilio y una preocupación consciente por las temáticas cotidianas y la política chilena son el sello del conjunto, que hasta hoy llena estadios en todo Chile y tiene varias canciones con el status de clásicos de la música popular chilena.

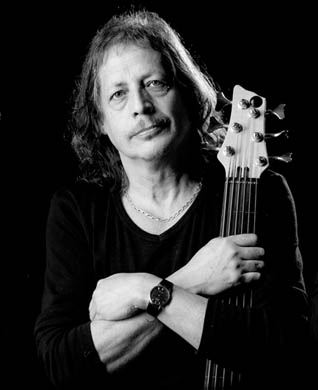

La bitácora de viaje del grupo Congreso mantendrá por siempre un espacio reservado a la figura de Ernesto Holman, el bajista eléctrico que introdujo sonoridades modernas y nuevas propuestas no sólo al interior de este conjunto quilpueíno, sino entre una amplia comunidad de músicos de fusión que siguieron sus pasos. Holman abrió las posibilidades expresivas del llamado bajo activo a un grupo de solistas en las décadas de 1980 y 1990, demostrando que su instrumento no necesariamente debía estar relegado a una sección rítmica. Holman ha sido, además, un pionero en la inspiración de la música mapuche y militante de la "resistencia ternaria", una defensa aguerrida de los ritmos de la tierra.