Fusión étnica

Cruces culturales y viajes a través del mundo han propiciado el nacimiento de la fusión étnica, una música moderna basada en los influyentes conceptos de mestizaje y globalización en el fin de siglo. Instalado en un contexto chileno, el término involucra dos orientaciones musicales que en el primer mundo fueron conocidas como world music y new age. Mientras la primera (músicas del mundo) rescata instrumentos vernáculos y ritmos folclóricos de distintas latitudes, a menudo músicas muy exóticas, la segunda (nueva era) se orienta a la creación de música de atmósferas, ambiental, reflexiva e incluso terapéutica, a partir de teclados. La fusión étnica, entonces, agrupa ambas líneas y en Chile se ha desarrollado con fuerza y presencia desde los años ’80, a través del trabajo de compositores y agrupaciones que han descubierto en África, India, Medio Oriente, el mundo celta o el mundo mapuche sus inspiraciones.

Encabezados por el virtuoso guitarrista Guillermo Jiménez, el trío Lamatraca puso nuevamente sobre la mesa las opciones de ciertos músicos más bien vinculados al rock por experimentar con improvisación jazzística. De pronto Lamatraca produjo algo cercano a un “revival” del jazz-rock de los '70, '80 e incluso los '90 en Chile, con nombres como Fusión, Quilín y La Red como referentes de esas décadas.

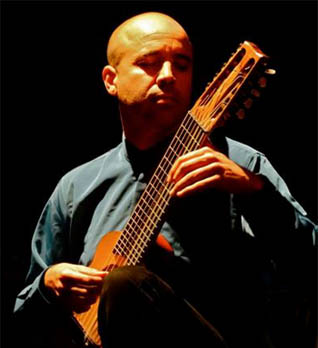

Mauricio Garay Cid es un solista de la guitarra de fusión contemporánea, línea que tiene activos nombres en distintos territorios musicales como los de Alberto Cumplido, Andrés Condon, Daniel Delgado y Juan Antonio Sánchez. A sus estudios de las guitarras clásica y flamenca, Garay Cid añadió una propuesta nueva, fundamentalmente sostenida en la luthería que él mismo diseñó, fabricó e incluso promovió en distintos lugares del mundo: la vihuela andina. A través de este sonido que une tradiciones europeas y sudamericanas desarrolló su trabajo como concertista en Chile, después de veinte años de vida y música en la ciudad de Gotemburgo, Suecia.

Desde diversos ángulos musicales, Patricio Aravena fue uno de los más grandes exponentes del bajo eléctrico y uno de los primeros en el uso del modelo destrastado durante la era de la fusión que se consolidó en la década de 1980. Su música tanto como solista como acompañante ha descifrado claves de esos mestizajes, desde el rock a la música latinoamericana y desde el jazz al funk. Aravena comparte simulitudes musicales y generacionales con bajistas de fusión como Isidro Alfaro, Jorge Campos o Marcelo Aedo, todos descendientes del pionero Ernesto Holman, que fue, por cierto, su primer y único maestro.

Con kultrún en mano y a viva voz, la figura simbólica de la ülkantufe —"la que hace el canto tradicional de la tierra", en una traducción aproximada desde el mapudungún— ha representado la historia de Elisa Avendaño Curaqueo. Mujer mapuche, cultora, investigadora y transmisora de diversas sabidurías de su pueblo desde la década de 1990, su trabajo silencioso aunque resonante llegó a conocerse en Europa y Latinoamérica antes que en Chile, y le valió el Premio Nacional de Música en 2022. El acontecimiento, entonces, fue un absoluto quiebre en la hoja de ruta de un galardón que por ese tiempo se debatía entre la música de tradición escrita y la música popular. Elisa Avendaño Curaqueo abrió así un nuevo borde, al poner a la vista la música de los pueblos originarios.

Mezclas musicales tan diversas como el klezmer de Europa Oriental, el rap, la cueca chilena o el folclor latinoamericano conviven en la propuesta mestiza de La Minga, agrupación que recorre una fusión colorida con instrumentos como la guitarra eléctrica, el bajo y la batería, pero también con el violín, el clarinete y el acordeón. Iniciado por un grupo de estudiantes de sicología, La Minga tomó una fisonomía y un carácter definitivo cuando se incorporó el músico Pavle Marinkovic, de ascendencia serbia, quien abrió la compuerta a la exploración del folclor balcánico. En 2015 editaron su primer disco, Música itinerante, simbólica propuesta que representa la búsqueda de nuevos espacios y lugares para La Minga, que también es un concepto simbólico: la colaboración como manifiesto musical.

Con una larga residencia entre Estados Unidos y Alemania, Andrés Condon ha sido prácticamente un músico afuerino desde los años '90. Vinculado al sello de world music Mundovivo, Condon fue uno de los primeros guitarristas de explorar los sonidos y las narrativas de diversas culturas del planeta, en paralelo al trabajo de solistas como Alberto Cumplido, Antonio Restucci o Daniel Delgado, aunque menos académica o menos latinoamericanista según el caso. Una larga discografía refrenda su propuesta instrumental, lateralmente asociada a la música new age.

Vivir y haberse educado musicalmente en Santiago de Chile no le impidió a La Mano Ajena proponer un sonido influenciado por raíces tan distantes geográficamente como los sonidos tradicionales de los Balcanes y del pueblo gitano. La música klezmer y romá figuran así como fuentes importantes en la nutrición de este conjunto que trabajó con constancia durante más de quince años, y que legó cuatro álbumes y shows de energía inolvidable para quienes los atestiguaron.

Formado en su origen por jóvenes estudiantes de la U. Católica de Valparaíso, Ajayu se consolidó como ensamble acústico de fusiones diversas, que tomó su nombre de la imaginería del mundo aymara: Ajayu es "alma" o "espíritu", voz que vincula su propuesta con una sonoridad "cercana a lo inmaterial, a lo imaginable y a lo que es difícil de situar en un lugar", según describen sus integrantes. En una formación de septeto, o bien sexteto, Ajayu avanzó en ese camino, incoporando primeramente instrumentos de ese mundo andino, como la quena y el sikus, además de sonidos de una tradición clásica europa, como el chelo, el clarinete y la flauta traversa. Ello lo situó en una línea extendida de propuestas musicales de ensambles surgidos en los años '90, como Transiente en Valparaíso y Entrama en Santiago.

Productor, experimentador, autor y rimador, César Matycez es Matycez, músico que se instala en Valparaíso en los años '10 y comienza a desarrollar su trabajo solista en el rap. Junto al productor Jorge Peña fundan en el puerto el sello discográfico Tómate, con el que Matycez despachará la primera serie de álbumes desde Recóndito latido (2011), un trabajo enfocado principalmente en la rítmica del texto y sus contenidos. En 2013, a través del disco Abril experimenta con tecnologías, y por medio de máquinas y dispositivos elabora paisajes sonoros. Ese año, Matycez viajó a Europa para presentarse en ciudades como Barcelona y París, pero además su paso a India será determinante en la expansión de una música mestiza. Junto al músico quilpueíno de reggae Lion Nativo publica luego el disco A recuperar (2014), el precedente para lo que sería un combativo proyecto de rap del sello con ambos MCs junto a Maniobra en la disposición de beats. El disco Omkara (2016) sería el resultado de esa experiencia en India, donde Matycez presenta una serie de instrumentales de inspiración india, ritmos de hip-hop y música electrónica.

Ser o Dúo es un proyecto de músicas creativas que combinan timbres acústicos de la guitarra clásica y latinoamericana frente a una diversa panorámica de aerófonos del mundo. Formado en Valparaíso, el dúo ha realizado una propuesta de música de cámara que cruza territorios, desde lo estético y creativo hasta lo geográfico. Tanto así que la declaración de la pandemia mundial en 2020 atrapó a sus integrantes en Katmandú, Nepal, durante la producción del documental Sonidos nómades, que mostraría sus viajes, conciertos, clínicas y diversos cruces y colaboraciones con músicos.

El nombre Kalimarimba es una contracción fonética que permite unir en una sola palabra los dos instrumentos que le dieron el primer sonido al grupo de fusiones étnicas liderado por el percusionista argentino Piny Levalle y la bailarina chilena Claudia Campusano: la kalimba y la marimba. El conjunto ha sido un activo ejemplar de las músicas del mundo en Chile a los largo de dos décadas.

Como elenco de músicos y bailarines, Orixangó fue uno de los primeros proyectos impulsados por el sello Mundovivo, esencial en la divulgación de las músicas del mundo en sus amplios frentes, márgenes y diversidades. De hecho, el álbum Orixangó (2004) se publicó a la par de los primeros trabajos de Subhira, compositor, multi-instrumentista, editor y productor del sello. En su propuesta, Orixangó reprodujo las tablaturas originales de la etnia mandingue, con sonidos de los tambores dundun, sangba, kenkeni, shekere y djembé y los llevó al escenario con espectáculos vibrantes de sonido, color, ritmo y danza. Así marcó el inicio de una época decisiva en la apertura de distintas corrientes musicales a las audiencias chilenas, sobre todo desde las tradiciones de la música afro que más adelante ganarían amplia presencia en nuestro país.

Compositora, corista e integrante del grupo de raíz étnica Alkymia, para Claudia Stern debió transcurrir un largo tiempo antes de que se definiera a comenzar una salida al escenario como solista. Fue una carrera que comenzó desde la academia y que luego se proyectó a otros espacios de la música popular con su primer disco, Claudia Stern (2008), un trabajo centrado en la canción pop que además evidenció su conocimiento sobre otro tipo líneas como la fusión étnica, el jazz y la electrónica.

Kalfu es una voz mapudungún que significa "azul", una palabra presente en la obra del poeta Elicura Chihuailaf, dada su jerarquía sagrada dentro de la cosmovisión del pueblo mapuche. Y Kalfu es el nombre de este conjunto de fusión latinoamericana que nació justamente tras el encuentro entre el autor mapuche y el profesor de música y compositor Jaime Herrera Andaur, quien fundó el grupo con sus hijos músicos para trabajar junto Chihuailaf en distintas obras. Esos trabajos consideran la obra sinfónico-coral "Cantata mapudungún" (2011), y una serie de musicalizaciones de sus poemas, que el grupo presentó en el disco Trawun = reunión (2017). La escencia del trabajo de Kalfu ha sido la puesta en relieve de la lengua originaria mapudungún, sus dimensiones poéticas y filosóficas, y sus alcances del uso en tiempos en que se le considera en vías de extinción.

Organik es un proyecto de música escénica, esencialmente inmersiva como experiencia y estéticamente mestiza. Como un elenco de música, canto, danza e imagen, recoge elementos e instrumentos de distintas partes del mundo para obtener una fusión de lo que ellos llamaron "música para la nueva tribu del mundo", vale decir, los amplios mestizajes culturales de la época. Su primer álbum es una suerte de manifiesto: Viaje a las cofradías del sonido (2024).

Mantram fue un proyecto pionero en la nueva música de fusiones, experiencia creativa que estaba teniendo lugar en Chile paulatinamente desde comienzos de los años '70 y que en la década siguiente terminaría por consolidarse. En 1981, jóvenes solistas provenientes del jazz y la música docta se reunieron en torno a este sexteto que integró instrumentos de la música clásica hindustani, como el sitar y el tabla.

Inicinalmente un ensamble femenino de percusiones y cantos africanos, Mousso fue paulatinamente inclinándose hacia una propuesta musical sostenida no solo en esa cualidad femenina sino en el activismo de género y la disidencia. Mousso es una voz malinke, de las etnias mandingues de Africa Occidental, que singnifica «mujer». Desde esa posición marcó su entrada en una escena de mediados de los años '10, como núcleo de mujeres formadas en la Escuela Superior de Jazz. Sus primeros discos fueron Afro jazz (2018) y Raco (2021), con un carácter más próximo a las raíces latinoamericanas de la música.

Samadi es la sociedad de música étnica que la cantautora Pascuala Ilabaca mantiene en paralelo a su trabajo solista. Su dúo junto al percusionista Jaime Frez se define por un trabajo de recopilación de repertorios de India, África, Latinoamérica, Arabia y Europa, combinados con improvisación y música contemporánea, a partir de instrumentos como balafón o marimba africana, acordeón, calimba, djembe, gatam, chekere, tabla, nahal y mirdanga.

Cantante, autora, instrumentista y educadora de pedagogía Waldorf, desde ese ángulo Antonia Schmidt ha sostenido su propuesta creativa de una música para niños que supera el mero enfoque didáctico tradicional. En sus palabras, la suya es una "música para sentir". Desde esa perspectiva, ha compuesto canciones con temáticas sobre meditación y medioambiente, además de recopilación de cuentos, mitos y leyendas de Chile y Latinoamérica que presentó en sucesivos trabajos. En esa discografía destaca Música para la Tierra (2014), el álbum que la puso de lleno en el circuito de la música infantil.

Alexandros Tefarikis es un solista de la guitarra contemporánea que ha abarcado distintas líneas e influencias, desde la música docta al rock y desde la música latinoamericana a la mediterránea. Su posición de estilo se ubica en un punto intermedio entre las guitarras de Emilio García (rock) o Andrés Condon (new age). Además ha sido conocido por su liderazgo en el grupo progresivo Ergo Sum en los ’90 y por el trabajo de creación de música acústica para guitarras y para bouzuki griego, el instrumento que lo conectó con sus raíces helénicas.