Folclor

Entendido en contextos locales, folclor proviene del concepto anglosajón impuesto a un fenómeno de música vernácula. El vocablo folklore (donde folk es pueblo y lore, su sabiduría popular) tiene un sentido purista: designa al sujeto original de la tradición, previo a toda interferencia urbana. Por esta condición previa a la industria, los cultores genuinos que grabaron discos en Chile son escasos y corresponden en exclusiva a cantoras campesinas de rodeo, como las incluidas en el disco Aires tradicionales y folklóricos de Chile (1944) editado por la Universidad de Chile. La industria musical empleó este término para designar, por sentido común y por desconocimiento de los cultores originarios, lo que desde un punto de vista urbano ha sido considerado "folclor": figuras de la música típica urbana o recopiladoras. Pero según la nomenclatura son definiciones distintas: los sujetos que investigan el folclor con criterio académico son los "folcloristas"; los cultores naturales son llamados "folclóricos".

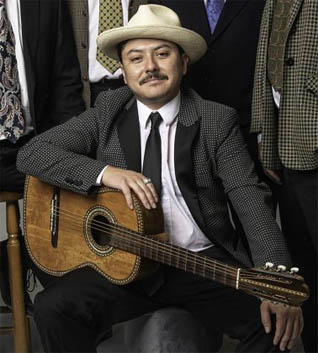

Es entre múltiples colaboraciones que el talento del guitarrista y cantor Miguel Molina Bernales se ha ido mostrando a las audiencias, de acuerdo a una trayectoria de alianzas de excepcional variedad, en lo estilístico y generacional. Su guitarra ha sonado junto a leyendas del instrumento, como Pepe Fuentes, pero también en las incursiones en terrenos de la tradición del solista pop Gepe, entre otros muchos cruces. El músico nacido y criado en Molina (Región del Maule), y residente desde 2013 en Santiago, ha sido sobre todo impulsor de sus propias iniciativas musicales. Tras llevar adelante el proyecto de Los Dos Maulinos, centrado en repertorio campesino, mantiene hoy un quinteto bajo su nombre (Las Guitarras de Miguel Molina) y al Dúo Constanzo-Molina, donde junto a Claudio Constanzo ha extendido entre audiencias jóvenes un rico repertorio chileno que se nutre de históricas agrupaciones.

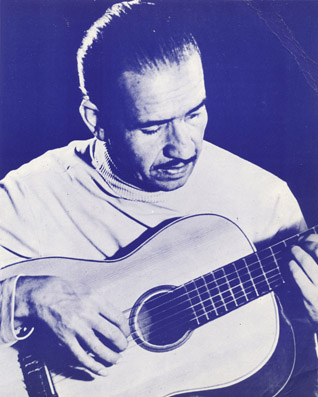

Fue cantor y tomó la guitarra, el pandero o el bajo cuando había que tocar. Cuequero o tanguero si era por hacer bailar, autor y compositor si hacía falta repertorio, arreglador y director de grupos y grabaciones si era preciso llevar la batuta, fue también viajero y cronista innato a la hora de hacer historia y memoria. Son muchas las facetas de Pepe Fuentes, un hombre en el que coincidieron los oficios diversos del músico popular. Tuvo una carrera que avanzó desde conjuntos históricos como Fiesta Linda en los años '50 y Los Pulentos de la Cueca en los '80 hasta su llegada a las generaciones que en el nuevo siglo lo vieron en acción sobre los escenarios, a dúo con la cantante María Esther Zamora o con músicos actuales como Álvaro Henríquez. Chile y otros países en su bitácora, decenas de grabaciones como solista o con diversos conjuntos, el legado personal de su libro biográfico A la pinta mía (2014) y el Premio Nacional de Música Presidente de la República que obtuvo el mismo año son algunas marcas en su trayectoria infatigable.

En la tierra de las sandías, Paine, comuna de la Región Metropolitana cuyo nombre en mapudungun quiere decir "cielo azul", un grupo de lugareños formó el 20 de marzo de 1975 los Chacareros de Paine en una escuela rural de la localidad, dedicados a cultivar el folclor. Con el tiempo fueron tomando la guaracha como su sello musical, y con eso estilo fueron en parte responsables del renacimiento que este género campesino vivió en los años 80. Han estado en casi todos los festivales de Chile, incluyendo el de Viña varias veces, y tienen una extensa discografía. Desde el año 2005 la división entre la directora Teresa Rodríguez y otros músicos del grupo dejódos elencos continuando con la historia. Los Chacareros de Paine y Los Auténticos Chacareros de Paine .

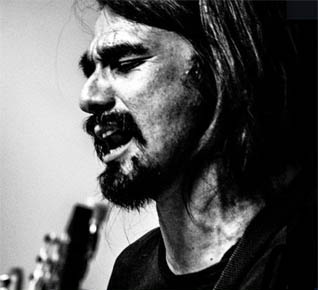

La habilidad para llevar a buen puerto sus ideas musicales junto a las bandas Los Tres y Pettinellis ha sido sólo uno de los talentos de Álvaro Henríquez. En el poblado currículo profesional del músico de Concepción, acaso lo más sorprendente sea la rapidez con que ha gestionado los más diversos proyectos, solistas y colectivos. Además de editar más de una decena de álbumes junto a los grupos que ha fundado, Henríquez se ha involucrado en la producción de discos para otros músicos, la composición e interpretación de música para cine, y varios proyectos vinculados al folclor chileno. Durante los años 2004 y 2005 se ocupó, además, en una alabada carrera de cantautor solista, interrumpida con el sorpresivo anuncio de la rearticulación de Los Tres. Popular e influyente, la del compositor ha sido una carrera de larga perspectiva, y que ha hecho un aporte excepcional al desarrollo musical chileno de los últimos treinta años, por su diversificación y productividad.

Carola López es una de las cantoras protagonistas en el traspaso de las raíces musicales campesinas hacia los ambientes urbanos, que tuvo su inicio a finales de la década de los 2000 con nombres como Fabiola González, Andrea Andreu, y más tarde con Carla Catalán y Claudia Belencha Mena. Iniciada en la tonada y la cueca desde los primeros años de su vida familiar, sus caminos la han llevado hasta diversos espacios del canto, integrando lotes, conjuntos y dúos. Pero ha sido su trabajo independiente como nombre propio el que le granjeó una reputación como investigadora y creadora. Carola López debutó en el disco en 2018, con Una mujer como usté, un recorrido por su primer cancionero autoral, nutrido de tonadas, cuecas, valses y, por supuesto, guitarra traspuesta.

Si bien la figura de la cantora, folclorista, recopiladora y autora Elena Montoya, La Criollita ha permanecido en el desconocimiento de la música popular chilena, su activa presencia e intensa creación la convirtieron en el mayor nombre del folclor en el norte. El puerto de Coquimbo, la pampa del desierto de Atacama, las oficinas salitreras y el el santuario de Andacollo, fueron escenarios e inspiraciones de la autora nortina, que dejó escrito ese sentido canto de devoción mariana llamado "Mamanchi".

Felipe Alarcón tomó el nombre musical de Traspuesto, y en ocasiones Felipe Traspuesto, como una manera de representar una cualidad que proviene, subsiste y prospera desde los campos chilenos, donde la guitarra es "traspuesta": utiliza afinaciones no regulares de la música europea sino que se altera de manera múltiple para acomodarse a las voces de los cantores. Su propuesta atraviesa ese folclor profundo pero lo redirecciona desde una creación contemporánea a partir del rock, la experimentación y la sicodelia.

El Flaco Morales es un requintista, guitarrista y acordeonista avecindado desde comienzos de los años '70 en Valparaíso e integrado desde 2001 a la agrupación porteña La Isla de la Fantasía, de la que ha participado activamente como músico y también prolífico autor de cuecas. Algunas de ellas han sido registradas además por conjuntos tan populares como Daniel Muñoz, Félix Llancafil y 3x7 Veintiuna.

Los Hermanos Lagos son un trío que desde fines de la década de 1940 marcó una importante etapa en la vida radial, discográfica e incluso cinematográfica de nuestro país. Son los intérpretes de las versiones más populares de las cuecas "El guatón Loyola" y "Adiós Santiago querido", y cuentan en su repertorio con los más variados registros de música tanto nacional como latinoamericana.

Con estudios de Teatro y de Composición, ambos en la U. Católica, Camila Soria y Silvio Rozzi, comenzaron a cantar juntos desde 2012, el año en que fueron padres. Rozzi, multinstrumentista, había participado en varios proyectos antes de tomar ese camino musical de folclor junto a Soria. Guiados más que nada por una intuición y las músicas que ambos escucharon en su niñez, emprendieron un viaje por el interior argentino que se extendió por varios meses. Esa experiencia les permitió conocer un amplio repertorio folclórico, inspiración para las canciones que desembocaron en el disco En el borde de la noche (2019), con el Camila y Silvio obtuvieron el premio Pulsar de 2020 en la categoría Música de raíz.

Una vida repartida entre Chile y Suecia tuvo Lautaro Parra Sandoval, hermano menor de los célebres Violeta, Lalo y Roberto; y, como ellos, creador hábil en el canto y la poesía popular, además de reconocido en su destreza como guitarrista. Ese canto y las décimas fueron las expresiones preferidas por un artista que también expuso pinturas y publicó novelas, como Jacinto Laguna y La Pacha Mama.

Una aproximación libre al folclor como raíz de todas las músicas ha llevado adelante Tatiana Passy Lucero González —más adelante rebautizada como LaTaty— a través de una creación mestiza que se proyecta desde allí. Esa experiencia también la alineó alinearse con la llamada "resistencia ternaria", concepto acuñado por el bajista Ernesto Holman, uno de sus profesores. Su primer disco es Küla (2020), una edición de doble temática entre la música de las raíces folclóricas y la transformación de esas mismas raíces, donde pone énfasis en los ritmos naturales de tres tiempos, principalmente representados por la cueca.

Un legado de libros, discos y la memoria de sus compañeros conservan el trabajo de César Aurelio Castillo Bozo, resumido en el nombre con que es conocido entre los cantores: El Tranca. Poeta y payador, fue uno de los cultores nacidos en la Sexta Región como Leonel Sánchez Moya o Moisés Chaparro. En paralelo a su oficio de profesor, César Castillo desarrolló su vocación por la poesía popular, en particular la de su región, con diversas publicaciones y encuentros nacionales e internacionales, en un oficio que interrumpió con un final de tragedia cuando puso fin a su vida en 2005, a los 57 años, después de treinta años dedicados a la poesía popular.

El Ensamble de Rabeles es un proyecto de investigación integral respecto del rabel, uno de los instrumentos del folclor chileno menos conocidos y difundidos aunque con mayor data en la historia. Parte de la familia de las cuerdas frotadas, el rabel tiene un origen árabe y es anterior al violín europeo. Desde los tiempos de la Conquista española se instaló en las comarcas de los campos centrinos, pero con el paso de los siglos fue desapareciendo en visibilidad respecto de otros instrumentos, como el guitarrón de 25 cuerdas. En el Maule fue muy presente, al punto que los dúos de cantoras, en lugar de operar con guitarra y arpa, presentaban una dinámica de guitarra y rabel en muchos casos.

Su nombre es Rafael Berríos, pero se hizo famoso como Rabanito, el acordeonista que llegó a ser considerado como uno de los mejores en su instrumento en Chile, por lograr un estilo de interpretación propio y una gran destreza, que le permitieron dominar el tango, la cueca, el jazz y otros ritmos de la música popular.

Entre la valiosa comunidad de poetas populares de la ciudad de Pirque, Juan Pérez Ibarra es el más dedicado a la tradición del canto a lo divino o poesía popular de inspiración religiosa. Discípulo y compañero de Osvaldo Ulloa y Santos Rubio, cantor, poeta popular y guitarronero, es también cuasimodista y ministro de la comunión, además de gestor de encuentros en torno al canto popular y al guitarrón.

En 1994 Las del Puerto eran parte del conjunto folclórico de la Universidad Católica de Valparaíso, y eran un trío. Dos estudiantes de pedagogía en música, y la experimentada Ana Flores, que en los años 60 había sido parte del grupo Lonquimay. Dirigidas por Margot Loyola, entonces docente de esa Universidad, se distinguieron desde un comienzo por hacer folclor de todo Chile. En 1996 pasaron de ser Las Cantoras del Puerto a simplemente Las del Puerto, y desde entonces han pasado por distintos momentos de actividad, y han editado varios discos. Rigurosas en su trabajo musical, y recogiendo repertorio histórico del folclor, desde el 2009 son un cuarteto.

La cueca es la credencial mayor de Segundo Zamora, un hombre nacido en la pampa nortina que legó las composiciones "Adiós, Santiago querido", "Mándame a quitar la vida", "El marinero" y "El cuerpo malo". Ya su firma en esas glorias es historia trascendente, pero la música de este autor es aún más cuantiosa. Zamora —conocido más familiarmente como Guatón Zamora— fue autor de guarachas, corridos (como "Buen consejo") y también tocó tango, como acordeonista de la orquesta de Armando Bonansco. Murió en 1968, pero la música es cuestión de familia: su hija, María Esther Zamora, formó por décadas un dúo junto Pepe Fuentes que mantuvo vivos los genes musicales populares de uno de los grandes hombres de la cueca nacida y animada en la ciudad.

En la historia de la música típica chilena, Los Cuatro Hermanos Silva están entre los intérpretes que en los años '40 renovaron ese repertorio con la actuación de mujeres en el rol de cantantes y figuras escénicas, y es el conjunto que con más persistencia ha exportado su música a nivel internacional, extendida desde el repertorio chileno al latinoamericano.

Pianista clásica a la vez que sicóloga y musicoterapeuta, Silvia Andreu ha desarrollado una amplia investigación acerca de la música del salón decimonónico, que ha logrado llevar al disco en distintos momentos y desde diversos ángulos. En este campo, sus trabajos sobre álbumes de señoritas y sobre repertorios generales de danzas en ese espacio social transversal se tradujeron en grabaciones como Repertorio Elisa García de la Plaza de Campos y El piano en los salones de la belle époque chilena. Ambas publicaciones, de 2007, contribuyeron a ampliar la apreciación y el acceso a una música aún desconocida entre el público.