Cueca

Con siglos de historia, de viajes y transformaciones, la cueca es una tradición apasionante en la música de Chile. Ha sido llamada cueca, chilena, zamacueca, marinera y zamba; se ha extendido por Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador y México y se ha discutido su cuna árabe, hispana, africana, chilena o peruana, según anota el estudioso Juan Uribe Echavarría. Por su origen en la fiesta morisca de la zambra se inclinan Pedro Humberto Allende y la dupla entre Samuel Claro y el cantor Fernando González Marabolí, quien sitúa su raíz en la tradición arábiga del canto a la rueda traído por los andaluces en la Conquista, y afirma que en la Independencia recibe el nombre de "chilena". Como tal llega en manos de la Escuadra Libertadora a Lima, donde a su vez es bautizada como zamacueca. José Zapiola y Eugenio Pereira Salas coinciden en referirla de regreso a Chile hacia 1824, y de vuelta en Perú hacia 1860 es llamada marinera a partir de la Guerra del Pacífico. Desde su origen centrino en Chile se extiende luego por variantes geográficas entre cueca nortina, campesina o chilota, y en los años '60 llega al disco como música típica y como "cueca brava", heredera de la chilena tradicional: la misma que una nueva generación descubrió a comienzos del nuevo siglo.

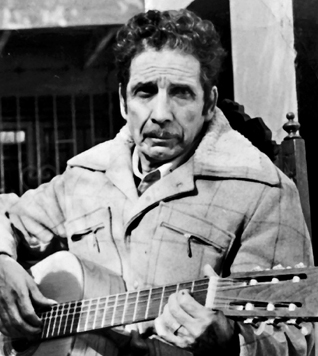

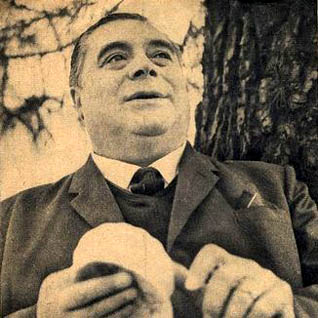

Hacia el final de su vida Roberto Parra Sandoval se convirtió en el emblema de una identidad nacional extraviada. La dictadura había visto en los grupos de huasos típicos un cómodo modelo de lo nacional, pulcro y clasista, que nada tenía que ver con la genuina cultura popular, rural o callejera, que palpitó a las sombras de la oficialidad. Roberto Parra transitó en el margen, y su tardío reconocimiento puso en evidencia dos modelos en disputa que afloraron con más claridad desde los años '80: huasos de gomina versus cuequeros bravos. Hermano de Nicanor y Violeta, autor de célebres cuecas y de la obra teatral La Negra Ester, Roberto Parra redefinió para siempre en Chile el concepto de cultura popular, al punto que el día de su nacimiento, el 29 de junio, llegó a ser declarado por ley Día Nacional del Folclor Urbano cuando el país conmemoró en 2021 su centenario.

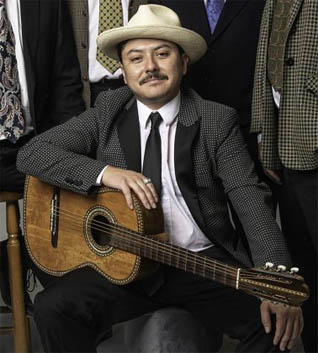

Sus dos apellidos están inscritos con letras principales en la historia de la música chilena de raíz folclórica. Héctor Pavez Pizarro es hijo de Gabriela Pizarro y Héctor Pavez Casanova, músicos, recopiladores y fundadores del conjunto Millaray. La música de Chiloé y la cueca han sido campos destacados en su repertorio como cantante, guitarrista y compositor, dedicado al folclor chileno en general. El heredero ha descrito también su propia trayectoria: si su padre fue conocido como el Indio Pavez, Héctor Pavez Pizarro es «el Gitano». Profesor, músico frecuente en festivales en diversos lugares de Chile y parte de un elenco familiar con su hermana, la bailarina Anais Pavez, son otras de sus actividades, a lo largo de una bitácora que se corresponde con todas sus facetas como músico, desde Chiloé hasta la cueca urbana.

Quien llegó a ser conocido como «la primera guitarra de Chile», dejó una marca en la música nacional del siglo XX como ejecutante, compositor y arreglador; hábil en los encargos a solas pero también como director de conjuntos. Su nombre aparece mencionado con constancia a propósito de la cueca, la tonada y los éxitos de raíz folclórica de artistas como Ester Soré, Los Cuatro Hermanos Silva y Los Cuatro Huasos; y también en grabaciones de cruce entre bolero y tradición, como algunas de Lucho Gatica. Humberto Campos fue un músico prolífico que estuvo presente en diversos discos de la época, que incidió sustancialmente en la huella de la llamada tonada urbana, y que fue requerido en los estudios a la vez como instrumentista de sesión y consultor en arreglos. Se estima en unas dos mil sus grabaciones.

Guitarrista y animador de la fiesta son los oficios de César Galvarino Olivares Araya que sobresalen en el escenario, como integrante de la agrupación La Isla de la Fantasía, de Valparaíso. Su experiencia antes de unirse a ese elenco incluye correrías desde la adolescencia por restaurantes y escenarios porteños como el Dársena, el Bar Inglés, La Bomba el Hollywood, donde hizo sus primeras armas como músico desde fines de los años '50. Integró conjuntos como Los Ribereños y Los Huasos Ladinos, este último junto a la cantante Silvia la Trigueña, y como parte de La Isla de la Fantasía también es acompañante frecuente de Lucy Briceño.

El hecho de que los integrantes del sexteto de cueca urbana hayan sido estudiantes universitarios de música, musicología y sonido, define la posición que Los Príncipes tuvieron en la escena de la cueca una vez iniciado el rescate de esta música hacia mediados de los ’90 por grupos como Los Santiaguinos, Los Trukeros y también por el grupo de rock Los Tres.

Segundo Efraín Navarro Úbeda nació en Chépica en el año 1918. Su nombre comenzó a aparecer desde hace ya muchas décadas en los créditos de muchas cuecas, pero a pesar de ser profusamente cantadas y grabadas por una gran variedad de conjuntos, , como “Lárgueme la manga” o “Pelearon por quince lucas”, es casi nula la información que se tiene de este autor nacional.

Un apego de vida a la tradición campesina y la música de su zona, Colchagua, animó por más de dos décadas el trabajo de Los Hermanos Morales —o Los Hermanos Morales de Lolol, como también se les conoció—, conjunto familiar que tuvo su mayor conquista en el primer lugar del Festival del Huaso de Olmué de 1979. Varias grabaciones registran la amplitud de un repertorio alimentado tanto por la composición original como por el material recolectado en terreno, y en el que pueden encontrarse sobre todo cuecas, tonadas, periconas, décimas y canto a lo poeta. Sus cuatro integrantes combinaron la interpretación, la autoría, la investigación y diversas labores para la divulgación del folclor chileno del Valle Central, tanto en escenarios formales como en encuentros comunitarios de campo, como bautizos, matrimonios, trillas y fondas.

Pedro Leal es un cantante y guitarrista folclórico conocido principalmente por haber integrado el conjunto de Silvia Infantas y Los Baqueanos y posteriormente el Dúo Leal-Del Campo, que desde los años 60 cantó junto a Ester Soré, su esposa y cómplice artística hasta entrados los años 90. Dotado tenor, Leal inscribió su nombre en varios pasajes de la música folclórica chilena del siglo XX.

Es entre múltiples colaboraciones que el talento del guitarrista y cantor Miguel Molina Bernales se ha ido mostrando a las audiencias, de acuerdo a una trayectoria de alianzas de excepcional variedad, en lo estilístico y generacional. Su guitarra ha sonado junto a leyendas del instrumento, como Pepe Fuentes, pero también en las incursiones en terrenos de la tradición del solista pop Gepe, entre otros muchos cruces. El músico nacido y criado en Molina (Región del Maule), y residente desde 2013 en Santiago, ha sido sobre todo impulsor de sus propias iniciativas musicales. Tras llevar adelante el proyecto de Los Dos Maulinos, centrado en repertorio campesino, mantiene hoy un quinteto bajo su nombre (Las Guitarras de Miguel Molina) y al Dúo Constanzo-Molina, donde junto a Claudio Constanzo ha extendido entre audiencias jóvenes un rico repertorio chileno que se nutre de históricas agrupaciones.

Los Corrigüela es parte de una cuarta generación de agrupaciones de cueca urbana, con conjuntos como Los Príncipes, Los Benjamines o Voy y Vuelvo. Fue el primer lote que encabezó el cantor y percusionista René Torito Alfaro, quien en la década de 2010 estaba comenzando a emanciparse de Los Trukeros y Los Chinganeros, conjuntos a los que pertenecía en sus inicios en la cueca, para desdoblarse hacia a una independencia que lo llevaría a grabar discos monográficos. Corrigüela podría entenderse como la contracción fonética de la expresión "corre y vuela", pero en rigor es un homenaje a la trepadora de flor blanca conocida como la corre y vuela, que sobrevive a cualquier inclemencia. En la carátula de Apalomillá las cuecas (2011), el único disco que el conjunto dejó, se puede ver la representación de la enredadera y su flor. Fue grabado con la participación de renombrados maestros de la chilena, como el cantor Baucha Araneda y el pianista Aladín Reyes.

Cuequero y payador en partes iguales, Raúl Talo Pinto es uno de los pocos cantores nortinos consagrados al arte de la paya. Natural del puerto de Coquimbo, comenzó en su adolescencia actuando como cantor en la Pampilla, donde conoció a Elena Montoya, La Criollita, y más tarde, hacia 1980, la acompañó en algunas de sus presentaciones en radio.

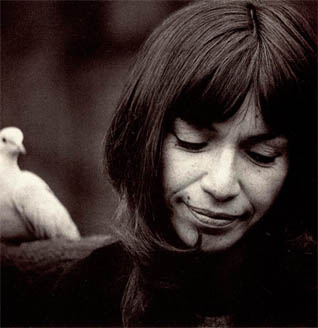

A través de una extensa carrera dirigida por su firme y a la vez dulce sello de autora, Isabel Parra se ha destacado como una de las más reconocibles voces de la música popular chilena, más allá de sus excepcionales vínculos familiares. La hija de Violeta, hermana de Ángel, sobrina de Roberto y madre de Tita —por nombrar sólo a algunos de sus parientes destacados en la canción— se caracteriza por una pluma delicada, pero de ácida observación cuando así lo dicta la contingencia; y es entre estos dos polos que se debaten sus más importantes composiciones. Es, entre otras cosas, la gran voz femenina de la Nueva Canción Chilena.

Los Hermanos Lagos son un trío que desde fines de la década de 1940 marcó una importante etapa en la vida radial, discográfica e incluso cinematográfica de nuestro país. Son los intérpretes de las versiones más populares de las cuecas "El guatón Loyola" y "Adiós Santiago querido", y cuentan en su repertorio con los más variados registros de música tanto nacional como latinoamericana.

El canto del campo, la poesía popular, la guitarra traspuesta y el sonido de la armónica conviven en la historia José Pablo Catalán Guajardo, en una transferencia sanguínea que proviene de los linajes encabezados por sus abuelos, el arriero Sergio Catalán Martínez y el cantor a lo poeta José Miguel Guajardo Rozas. De ellos tomó las sabidurías de la vida centrina, a la vez que la décima. Con sus discos Canto campesino (2013) y Porque sé de dónde vengo (2017) ha sido parte del florecimiento de una escena de cultores de principios de siglo que han mantenido vivos los legados a través de grabaciones.

Integrante de varios grupos de fundamental trabajo folclórico, el guitarrista Eugenio Moglia legó al cancionero chileno melodías enlanzadas a la poesía de composiciones como “Y con brotes de mi siembra”, “A ver si agarras confianza” y “Nadie le va a decir huacho”. Su estilo en la interpretación de guitarra y su habilidad para musicalizar versos ajenos fue de gran importancia para el trabajo asociado al llamado «folclor poético», y su técnica fue solicitada en grabaciones de Lucho Gatica, Ester Soré y Raúl Gardy, entre otros famosos intérpretes.

A partir de repertorios recopilados, el trío Bandada expone una mirada de música transformada acerca de las cuecas chilotas, su esencia y su estilo estrechamente vinculado con la celebración íntima en las comunidades y lejos de los escenarios y las fiestas populares. Formado por el luthier y violinista David Cárdenas, hijo del fundamental investigador y recopilador de música en Chiloé Amador Cárdenas (1931-2003), además del guitarrista Cristián Bórquez y la cantautora e investigadora Carola Guttmann, Bandada inició su trabajo con el disco El archipiélago de las cuecas (2017). Allí recuperó cancioneros de cueca del dominio popular, originales de cantores campesinos de la comuna de Dalcahue como Coché Molina, quien fuera fuente principal de Héctor Pavez, además de Gerónimo Barría, ambos de Puchaurán, en el monte, y Antonio Cárdenas, de Calen, en la orilla.

Las Torcazas son el primer grupo de mujeres del movimiento de revaloración de la cueca urbana en Chile iniciado a fines de los años '90. Formadas en 1998 en San Bernardo, han grabado los discos Cueca… sentimiento de mujer (2003) y Cueca en la ciudad (2006), álbum reeditado al año siguiente por el Sello Azul, y son parte del compilado La revolución de la cueca 2, el regreso (2005), realizado por varios grupos jóvenes con composiciones del músico Víctor Hugo Campusano, del conjunto Altamar. A lo largo de varios cambios de integrantes, Las Torcazas se han identificado con la fusión de la cueca y otros ritmos, y al mismo tiempo han compartido escenarios con músicos y grupos de la cueca brava tradicional.

Las Chinas Cholas tomaron su nombre de la muletilla cuequera de "zamba china chola", presente en muchas cuecas bravas. Especialmente la utilizaba el grupo Los Trukeros, a quienes las jóvenes cantoras de Colina vieron en acción en los escenarios, lo que las llevó a organizar un grupo femenino de cueca. Encabezadas por las hermanas Vania Mundaca (guitarra y canto) y Constanza Mundaca (cajón y canto), Las Chinas Cholas fueron exponentes de una cueca centrina, no exclusivamente brava y urbana, dado que su repertorio se basó en muchas cuecas recopiladas en los campos de Melipilla por el investigador Juan Labarca y también cuecas maulinas de Violeta Parra. En 2024 su canción "Si tu maire no me quiere" fue distinguida en el concurso de composición dedicado a Margot Loyola y publicada ese año en el disco Margot Loyola. Premio a la música de raíz. Volumen IX. Las Chinas Cholas fue también un conjunto paralelo al que las hermanas Mundaca llevaron adelante desde 2009 con la investigción y proyección de repertorios folclóricos más allá de la cueca, bajo el nombre de Las Corraleras.

En la búsqueda de una reobservación del rol de la cantora popular de fiestas campesinas, las cultoras e investigadoras Leslie Becerra y Cecilia Canto formaron un nuevo elenco femenino tras su paso por el conjunto Las Peñascazo, donde habían estudiado y remontado musicalmente los oficios femeninos. Desde 2009, junto a Patricia Araya y Tania Gómez, que venía del grupo Las Niñas, formaron Las Primas. Con repertorios de cuecas, tonadas, valses, polkas y otros ritmos, y con la colaboración de Rodrigo Miranda, de Los Trukeros, retomaron entonces la función de la cantora tradicional en los contextos contemporáneos. Han publicado los discos Cantora (2012), Chilenitas (2013) y Cantares (2016), que contó con la guitarrista de El Monte, Carolina Sotelo.

El cantor y autor, comerciante y veguino Mario Catalán representa uno de los nexos fundamentales entre la cueca chilenera, centrina o brava, que se cultivaba en los barrios populares, y el mundo de la industria discográfica de los años '50, '60 y '70. Su voz y estilo de canto aprendido desde su infancia en la Vega Central de Santiago, centenario epicentro comercial de intercambio y distribución de productos agrícolas para la capital, era como el pregón del propio vendedor veguino: un grito de alto volumen, estentóreo, agudo y hasta violento, pero a la vez gracioso, festivo, coloquial y que atraía fuertemente la atención de los oyentes.