Cueca

Con siglos de historia, de viajes y transformaciones, la cueca es una tradición apasionante en la música de Chile. Ha sido llamada cueca, chilena, zamacueca, marinera y zamba; se ha extendido por Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador y México y se ha discutido su cuna árabe, hispana, africana, chilena o peruana, según anota el estudioso Juan Uribe Echavarría. Por su origen en la fiesta morisca de la zambra se inclinan Pedro Humberto Allende y la dupla entre Samuel Claro y el cantor Fernando González Marabolí, quien sitúa su raíz en la tradición arábiga del canto a la rueda traído por los andaluces en la Conquista, y afirma que en la Independencia recibe el nombre de "chilena". Como tal llega en manos de la Escuadra Libertadora a Lima, donde a su vez es bautizada como zamacueca. José Zapiola y Eugenio Pereira Salas coinciden en referirla de regreso a Chile hacia 1824, y de vuelta en Perú hacia 1860 es llamada marinera a partir de la Guerra del Pacífico. Desde su origen centrino en Chile se extiende luego por variantes geográficas entre cueca nortina, campesina o chilota, y en los años '60 llega al disco como música típica y como "cueca brava", heredera de la chilena tradicional: la misma que una nueva generación descubrió a comienzos del nuevo siglo.

En el Valparaíso de fines de los años '40, una talentosa niña con cualidades vocales innatas integraba un trío bautizado como Las Trigueñitas. Venía cantando en público en teatros y auditorios radiales del puerto desde los cinco años, y aunque no tuvo la repercusión medial de otras cantantes porteñas como Carmencita Ruiz o Margarita Torres, su voz y el garbo de su interpretación estuvieron muy presentes en la antigua bohemia de Valparaíso. Es Silvia Pizarro, más conocida como Silvia La Trigueña, una de las voces femeninas importantes de la música popular y de raíz folclórica de la segunda mitad del siglo veinte.

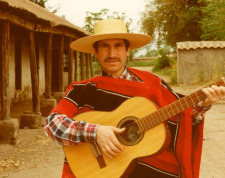

En su cultivo del folclore sureño, Sergio San Martín se ha hecho conocido como "El Romancero de Nahuelbuta”, nombre artístico con el que sostiene una discografía extensa desde mediados de los años noventa, además de permanentes presentaciones en vivo.

El nombre de Los Piolas del Lote nace a partir de una de las apreciaciones del cantor Hernán Núñez Oyarce, quien aseguraba identificar a los mejores y más bravos cuequeros entre el grupo de los más discretos. De esta manera, el cantor y acordeonista Luis Castillo bautizó al cuarteto de cueca en 2009, año en que se reunió con Dángelo Guerra. Ambos habían salido de sus respectivos grupos —Castillo de Los Tricolores, y Guerra de Los Trukeros— y comenzaron a cantar juntos. Poco después se les unió el actor y cantor Nicolás Poblete, quien integraba el grupo Los Vinelis, y finalmente Los Piolas del Lote se completaron con otro ex trukero, el guitarrista Pablo Guzmán. En 2013 el grupo editó su primer disco, Tiempos de oro, dedicado a los años de gloria de la cueca brava.

Guitarrista y animador de la fiesta son los oficios de César Galvarino Olivares Araya que sobresalen en el escenario, como integrante de la agrupación La Isla de la Fantasía, de Valparaíso. Su experiencia antes de unirse a ese elenco incluye correrías desde la adolescencia por restaurantes y escenarios porteños como el Dársena, el Bar Inglés, La Bomba el Hollywood, donde hizo sus primeras armas como músico desde fines de los años '50. Integró conjuntos como Los Ribereños y Los Huasos Ladinos, este último junto a la cantante Silvia la Trigueña, y como parte de La Isla de la Fantasía también es acompañante frecuente de Lucy Briceño.

Cantor, arpista, guitarrista, investigador del folclor y gestor, Claudio Andrés Constanzo Mena es sobre todo portador de un valioso acervo de música tradicional, además de representante de un reconocido linaje de cultores del folclor. Su vida formativa se desarrolló en el ambiente de la familia Mena, donde destaca su abuelo, Prefiterio Tello Mena, acordeonista y compositor de Los Puntillanos. Del mismo modo, Constanzo ha sido un elemento central en la escena del folclor desde la década de 2010, multiplicada en nombres, cruces, colaboraciones, escenarios, espacios de difusión y nuevas audiencias.

Los Cóndores son el segundo y último grupo de la cantante folclórica Silvia Infantas, y como tal tuvieron una doble herencia. Sucedieron a Silvia Infantas y los Baqueanos, quienes habían ganado la estatura de clásicos populares con la canción ‘‘Tonadas de Manuel Rodríguez’’ (1956). Y además mantuvieron activo durante los años 60 el legado tradicional de la música típica chilena, con nuevas versiones de ‘‘Si vas para Chile’’, ‘‘Mi banderita chilena’’, ‘‘La consentida’’ y otras tonadas y cuecas.

Fue cantor y tomó la guitarra, el pandero o el bajo cuando había que tocar. Cuequero o tanguero si era por hacer bailar, autor y compositor si hacía falta repertorio, arreglador y director de grupos y grabaciones si era preciso llevar la batuta, fue también viajero y cronista innato a la hora de hacer historia y memoria. Son muchas las facetas de Pepe Fuentes, un hombre en el que coincidieron los oficios diversos del músico popular. Tuvo una carrera que avanzó desde conjuntos históricos como Fiesta Linda en los años '50 y Los Pulentos de la Cueca en los '80 hasta su llegada a las generaciones que en el nuevo siglo lo vieron en acción sobre los escenarios, a dúo con la cantante María Esther Zamora o con músicos actuales como Álvaro Henríquez. Chile y otros países en su bitácora, decenas de grabaciones como solista o con diversos conjuntos, el legado personal de su libro biográfico A la pinta mía (2014) y el Premio Nacional de Música Presidente de la República que obtuvo el mismo año son algunas marcas en su trayectoria infatigable.

El canto del campo, la poesía popular, la guitarra traspuesta y el sonido de la armónica conviven en la historia José Pablo Catalán Guajardo, en una transferencia sanguínea que proviene de los linajes encabezados por sus abuelos, el arriero Sergio Catalán Martínez y el cantor a lo poeta José Miguel Guajardo Rozas. De ellos tomó las sabidurías de la vida centrina, a la vez que la décima. Con sus discos Canto campesino (2013) y Porque sé de dónde vengo (2017) ha sido parte del florecimiento de una escena de cultores de principios de siglo que han mantenido vivos los legados a través de grabaciones.

Hay dos testigos clave en la historia de la cueca chilena, desde que nace en el campo profundo con letras y melodías de autor anónimo, hasta que se instala en la gran ciudad, inspira a nuevos creadores con nombre y apellido y luego llega al disco. Provienen, de hecho, desde el interior campestre de la séptima región y además se apellidan Campos: Eleodoro y Marcial, Los Hermanos Campos, emblemas de la cueca a secas. "Sin apellido", como ellos mismos creyeron que era esta canción patrimonial y de cuya manera también defendieron en sus más de setenta años de actividad.

Los Pulentos de la Cueca son el grupo que varios músicos chilenos duchos en ese ritmo formaron hacia 1985, y que representa un eslabón en la recuperación de la auténtica cueca urbana. Producido por el músico Ronnie Medel y con el oficio para armarse con rapidez, el grupo estaba integrado por Jorge Montiel, Pepe Fuentes, Pedro Zamora, Rafael Berríos (Rabanito) y Alejandro Espínola. En los discos Cuecas chimbirocas y Cuecas cahuineras (1988), que fue reeditado en 2000, el grupo grabó cuecas como "La carta", "Mándame quitar la vida", "Adiós, Santiago Querido" y otras.

Una propuesta de canto y teatro mantiene en marcha el colectivo de cantoras, actrices, instrumentistas y autoras de nuevas cuecas llamado Calila Lila, que se formó en la comuna capitalina de Cerrillos por un grupo de mujeres que hicieron escuela y sus primeras armas como asiduas de La Casa de la Cueca, sede de Pepe Fuentes y María Esther Zamora, y en cantos a la rueda del barrio Yungay. Calila Lila incorpora cuecas propias a su repertorio, instrumentación con guitarra, piano, contrabajo y pandero, y una protagónica presencia de personajes teatrales que definen como figurines: La Jefa, aguerrida comadrona de burdel, y Don Rosa, farrero sin culpas y habitual anfitrión de las fiestas. En 2015 grabaron la cueca “Animita de colores”. La voz "calila" es una deformación del concepto de algo "que tiene calidad", muy utilizado por los viejos cantores de cueca brava.

Indisoluble de las figuras de sus dos máximos impulsores, Luis Bahamonde y Carmencita Ruiz, Fiesta Linda es además uno de los más importantes conjuntos de música típica y de raíz folclórica chilenos. Con Bahamonde como compositor y Ruiz en primera voz, éste fue el grupo de la pareja que impuso éxitos de la música chilena como las tonadas "Ende que te vi" y la propia "Fiesta linda", y contó entre sus filas además al prolífico guitarrista, arreglador, compositor y cantante Pepe Fuentes, quien tuvo allí su primera escuela en la cueca y otros géneros folclóricos y populares que luego ha desarrollado en su extensa carrera.

Petronila Orellana es un nombre principal en el folclor chileno. Una precursora, como la llamó Margot Loyola, y autora de clásicos del cancionero tradicional, como las cuecas “Los lagos de Chile “ y “Chicha de Curacaví”. Con ella como arpista y su hermana menor Mercedes como guitarrista, formaron un dúo que se forjó en espacios campesinos, como rodeos y trillas, y que luego -sin abandonar esos circuitos rurales- llegó a la ciudad para presentarse en auditorios radiales y grabar varios discos a partir de los años '20. Tras el fin del dúo de hermanas en 1943, Petronila ejerció el oficio musical en su casa de canto, situada en el barrio Pila del Ganso. Se retiró paulatinamente de la música hasta su muerte, en Santiago, en 1963.

Cuequero y payador en partes iguales, Raúl Talo Pinto es uno de los pocos cantores nortinos consagrados al arte de la paya. Natural del puerto de Coquimbo, comenzó en su adolescencia actuando como cantor en la Pampilla, donde conoció a Elena Montoya, La Criollita, y más tarde, hacia 1980, la acompañó en algunas de sus presentaciones en radio.

El dúo formado por Carola López y Carola Carmona fue parte de una amplia escena urbana impulsada por la revitalización de la cueca a comienzos de la década de los 2000. Como primeras secuelas de ese movimiento de cantores y músicos aparecieron una serie de elencos femeninos. En 2009, Las Carolas tomaron su espacio musical allí, también como investigadoras y profesoras de música, con la que dieron curso a su estudio del canto a la rueda. Acompañadas por una serie de músicos varones, mantuvieron su identidad femenina y un enfoque acerca de la sensualidad escénica de la dama en la cueca chilena. Sus referentes han sido conjuntos de rodeo como Las Morenitas y bravos cantores como Los Chileneros, y actuaron en el circuito de la cueca entre Santiago y Valparaíso, con apariciones en El Huaso Enrique, el Club Matadero, El Rincón de las Guitarras, La Chimenea y la histórica rueda que tuvo lugar entonces en el Galpón Víctor Jara. No dejaron discos grabados.

Los cruces territoriales de la percusión describen a Gustavo San Martín en tres frentes, a través de los cuales asume tradiciones rítmicas como baterista. Ha explorado la cueca urbana, las raíces de la cumbia y sus transformaciones y desde luego el jazz contemporáneo, género que lo situó finalmente como nombre propio y líder de quintetos con el disco En casa de árbol (2018). En ese campo su propuesta incursiona en los puntos de encuentro entre la improvisación jazzística natural y el amplio universo del folclor chileno.

Varios países han escuchado la voz y la guitarra de Clarita Parra, una cantautora e intérprete vinculada a la música desde la genética familiar, pues, como hija de Eduardo Lalo Parra, es parte de la segunda generación de parientes activos en la música. Ocupada primero en la recreación de repertorio ajeno, con el tiempo la autora fue desarrollando un cancionero propio, en parte cronístico y en parte folclórico. Su repertorio abarca sobre todo cueca, trova y fusión latinoamericana, y se cruza en varios momentos con el de su padre, con quien llegó a grabar varios discos. En 2024, Clarita Parra recibió el Premio a la Música Presidente de la República, distinguida en el ámbito de la música de raíz folclórica.

Las andanzas con sus hermanos mayores y la vida nómade y busquilla que marcó a todos los Parra Sandoval determinaron que la vida de Óscar Parra estuviese dedicada, sin alternativas, al arte popular. Aunque su oficio principal fue el circo —donde fue conocido como Tony Canarito— el hermano menor de Violeta, Nicanor y Roberto ofició también como cantor, y hasta levantó una breve discografía. Diversos proyectos de investigación ordenaron la fascinante biografía de quien se describía a sí mismo como «el Parra menos Parra».

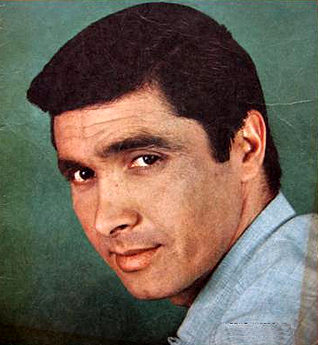

La primera fama le llegó a Pedro Messone al alero de su participación en Los Cuatro Cuartos, un grupo vocal de muy cuidados arreglos y alto nivel compositivo, en el que se asoció desde temprana edad junto a gente como Luis Chino Urquidi y Willy Bascuñán. Pero su decisión de dejar el conjunto estuvo lejos de poner en riesgo ese prestigio, y más bien terminó por potenciar su aporte al círculo de renovación del folclor que durante los años sesenta se desarrollaba con vigor en la industria. Durante un tiempo, Messone mantuvo además una destacada carrera como actor de teatro y cine, si bien el recuerdo de su nombre se asocia hasta hoy a la interpretación de al menos media docena de clásicos de la música popular chilena; entre ellos "El corralero" (que grabó junto al cuarteto Los de Las Condes), "El solitario", "La tejedora", "El ovejero", "Niña, sube a la lancha" y "Pa' mar adentro".

Dúo de cuecas formado en 1962 por Claudia Martínez e Inés Sotelo, cuando esta última había ya detenido su trabajo junto al Dúo María-Inés. Su nombre, inspirado en la popular composición homónima de Jaime Atria, fue autorizado por el propio autor para identificarlas. Se anotan cuatro LP en su trayectoria, que avanzó hasta fines de los años 80, activas sobre todo como cantoras de rodeo. «Usted las conoce, las admira. Una de las mejores parejas corraleras del país —las describe el anuario 1975 de la Asociación de Criadores de Caballares y de la Federación del Rodeo Chileno—. Siempre disputando los grandes champions. Siempre alegres, chilenísimas. Chispa, picardía y corazón del rodeo […], con su profunda devoción criolla este dúo se hizo parte del rodeo. Son como una prolongada canción de apiñadero, y puntos buenos. Son ese fondo musical indispensable para que medialuna entregue su propia melodía».