Canto y trova

Poemas y canciones de amor, de humor o de política fueron parte del oficio del trovador histórico, personaje nacido ya en épocas medievales y que mil años después regresó a la música popular con el mismo sentido. Su figura renació en los años '60, cuando en América Latina y Europa surgieron autores cuyas canciones –interpretadas con la sola compañía de una guitarra- hablaban de sentimientos personales y temas sociales. Canto y trova son formas modernas de expresión del trovador, quien a falta de despliegue instrumental centra el poder de su música en las letras y en su virtuosismo como ejecutante de esa pequeña orquesta de seis cuerdas. Desde Francia a Estados Unidos y desde Cuba a Chile, los cantautores reaparecieron en la década de los grandes cambios. En nuestro país se activó en el marco de la Nueva Canción Chilena y luego siguió con el movimiento joven del Canto Nuevo, pero su oficio es ahora tan genérico que ha superado todas las etiquetas.

Intimista, reflexiva y melancólica en su poesía, Francisca Meza es una trovadora de absoluta generación espontánea. A los 24 años tomó por primera vez una guitarra que se encontraba en su casa y cantó de una sola vez su primera pieza autoral, "Cosas por hacer", un auténtico manifiesto personal que dos años después fue grabada en su disco debut, Podas y brotes (2010). Fue un trabajo que la instaló en una generación de cantautoras que tienen como denominador común la raíz latinoamericana y la canción pop, como Paz Quintana, Carmen Salvador, Natalia Contesse, La Pájara y Javiera Barreau, entre otros nombres.

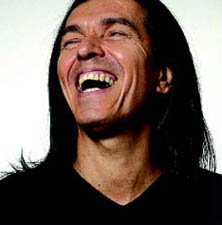

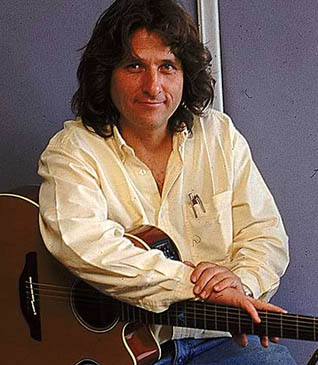

"Cambia, todo cambia" ha sido el gran aporte solista de Julio Numhauser al cancionero popular chileno, pero su trabajo musical ofrece vertientes más amplias y diversas que las de la pura cantautoría. Junto a los hermanos Julio y Eduardo Carrasco, Numhauser fue uno de los tres fundadores del grupo Quilapayún, y alcanzó a estar con ellos hasta su primer álbum, en 1967. Fue él quien buscó el nombre del conjunto y estableció el contacto con su primer director artístico, el cantautor Ángel Parra. Luego de su partida, comenzó una larga historia musical con diversos conjuntos en los que siempre fue el compositor principal. Destaca entre ellos sobre todo el dúo Amerindios, uno de los nombres más frescos del movimiento de Nueva Canción Chilena.

Parte de una generación de cantautoras que retoman la inspiración en la tierra, las raíces y los folclores chilenos, donde figuran Giovanna Arce, Amapola Puz, Florencia Gallardo, Tamara Quijada, Daniela Millaleo o Nacha Haase, Carla Casas-Cordero se estrenó como voz y nombre propio en el disco El río de la vida (2017), resultado de sus primeros ensayos de creación de canciones y de sus viajes por Guatemala, Honduras y México. Viñamarina de nacimiento y fonoaudióloga de profesión, también realizó estudios de guitarra clásica en el Conservatorio de la U. Católica de Valparaíso, aunque terminó próxima al folclor y la música popular, con influencias que van desde Violeta Parra a Mazapán. A su conocimiento de esas guitarras clásica y folclórica, Casas-Cordero sumó la creación de material propio y así comenzó a escribir canciones que tuvieron, en su consideración, "la intención de sanar". Esa primera carpeta fue denominada "Canciones medicina".

Trostrigo es el seudónimo de Rodrigo Jorquera, cantautor que creció en Rancagua y se inició como compositor cuando se estableció en Argentina. En diez años, su música pasó de la canción acústica y de sonido casero a un pop colorido e inquieto, un camino que le ha permitido mostrar sus canciones en distintos continentes y contar con colaboraciones de nivel internacional.

Trovador formado en las postrimerías de la dictadura, David Azán fue integrante del grupo de música latinoamericana Coré durante los años '90, donde actuaban músicos como Manuel García y los futuros integrantes de Inti-Illimani, Daniel Cantillana y Christian González. Alumno del compositor y profesor Fernando Carrasco, referente en la música latinoamericana a través de las décadas, Azán ha sido a la vez que autor de canciones y cantor, arreglador, sesionista, productor discográficos y diestro guitarrista. Sus trabajos en este ámbito se diversifican desde el acompañamiento para el canto comprometido de Rebeca Godoy, hasta su decisiva mano en álbumes tan distintos como Viñeta (2010), del propio Daniel Cantillana, y Hecho a mano (2012), de la cantautora pop Jazmín Gómez. Sus discos solista son Pop de palo (2015) y Canto forastero (2018).

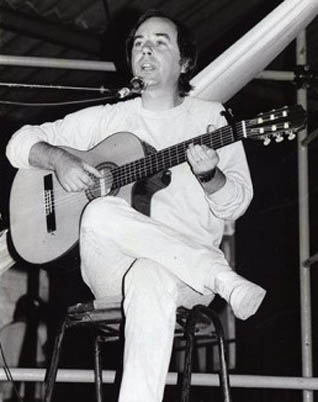

En mucho menos de lo duró que su larga estada en Chile, el cantautor bahiano Zeca Barreto terminó por incorporarse a la historia moderna de la música popular chilena como un punto de encuentro y proyección de una nueva música, la popular brasileña, desconocida en sus múltiples frentes. Junto a otras figuras como Joe Vasconcellos (fusión latinoamericana), Marinho Boffa (jazz) y Célio Oliveira (samba), Barreto ayudó a establecer un público emergente y una nueva comunidad de cultores.

Presentada a menudo como una cantautora chileno-colombiana debido a su infancia vivida en entre las ciudades de Neiva y Bogotá junto a su madre chilena y padre colombiano, Constanza Castro hizo su aparición en el circuito de la música independiente hacia 2017, tras regresar a Chile a los 14 años. Su estreno discográfico como Connie Castro tuvo lugar con Miscelánea (2019).

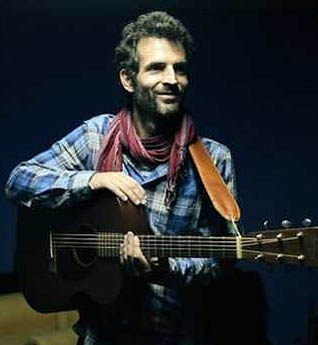

Un canto genuino de trovador latinoamericano es el que ha llevado por distintos lugares guitarra en mano Carlos Fuentes. Chileno nacido en Arauco con nombre de escritor, su cantautoría se sostiene en una poética de lo simple y a la vez abstracto, con un cancionero que durante mucho tiempo permaneció escondido y solo pudo ser apreciado en sus apariciones en escenarios formales e informales, donde, incluso, el transporte público y la calles de las ciudades han sido para Fuentes espacios valederos. Algunas de sus principales influencias trovadorescas han sido el cubano Santiago Feliú y ese cantautor único que es Hugo Moraga.

Cantautora que toma elementos del folclor sureño para diseñar su propia canción con guitarra sola. Amapola Puz Medioli incluso ha incrusionado en la canción melódica y pop en una faceta de intérprete y concursante en festivales, aunque su proyecto autoral pone la mirada en el canto, la poesía y los aires de la raíz folclórica. Su primer disco es Plantá (2015), aunque en su prehistoria musical también grabó un disco como niña cantante de música mexicana, titulado Esos ojitos.

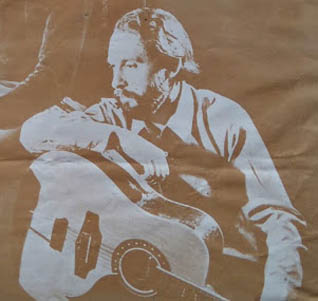

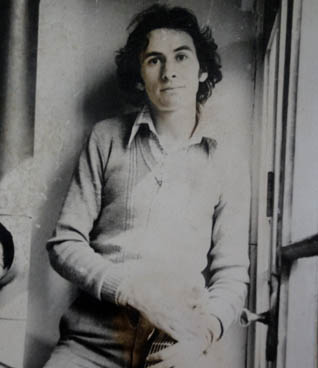

Autor del himno generacional “Los momentos”, Eduardo Gatti ha representado, en diferentes momentos de su extensa carrera, el virtuosismo sobre la guitarra eléctrica, el rostro del primer hippismo chileno, la voz del Canto Nuevo y la solidez de la trova adulta. Sin embargo, su trabajo constante debe más bien instalarse dentro de una corriente de cantautoría sin más clasificaciones que su identidad personal. En ese género es uno de los nombres mayores en la historia musical chilena, con una lista bastante larga de canciones acuñadas en el gusto popular. En 2020, Eduardo Gatti recibió la distinción de Figura Fundamental de la Música Chilena, el mismo año en que la propia "Los momentos" cumplió medio siglo.

Cantante, compositora, charanguista y percusionista, Carmen Lienqueo indica como motivación de su trabajo musical «transportar a un paisaje que emerge de Latinoamérica, una geografía sonora compleja llena de matices». Sus conciertos y grabaciones hasta ahora son representativas de ese alcance amplio y mestizo, esencialmente sudamericano y de valiente expresión personal.

Vinculado a la orden jesuita desde su juventud y ordenado sacerdote en 2007, Cristóbal Fones SJ se mueve entre una vida religiosa y su intensa actividad de creación musical. No solo ha publicado una serie de discos de cantautoría tradicional con temáticas pastorales, desde que su historia comenzó con Te contemplo en el mundo (1996), sino que también ha recorrido otros caminos en la composición, bien representados en Küme mongen (2017), un disco de piezas instrumentales que se mueve por la música étnica, de fusión y new age.

Para hablar del grupo de artistas reconocibles dentro de lo que alguna vez se conoció como «novísima canción chilena», el nombre de Alexis Venegas es ineludible. Activo en conexión con un público nostálgico de canciones acústicas, con parciales reminiscencias a la ética y al sonido de movimientos como la Nueva Trova Cubana y la Nueva Canción Chilena, aunque también de bien dispuesto cruce al pop. Y si se trata de autodefiniciones, Alexis Venegas prefiere un sustantivo sencillo: «cancionista».

La postergación de los proyectos solista de Ana María Morales y de Marco Antonio Castro, posibilitó el origen del dúo Absolutos, creado en 2012 con la unión de estas fuerzas y la combinación de sus influencias musicales, que alternaron folk, punk, música latinoamericana y también elementos del noise y la música de baja fidelidad. El primer experimento de creación colectiva, como una suma de canciones propuestas de manera individual, se tituló Árbol (2012), un EP que anticipó al definitivo disco largaduración Árbol (2013).

Gonzalo Eduardo Sorich Guerra es un trovador urbano nacido en los albores de la vuelta a la Democracia, que ha recogido la tradición del canto popular instaurado por las principales figuras de la Nueva Canción Chilena, como Víctor Jara, aunque también ha coincidido con las músicas posteriores representadas en la trova cubana de Silvio Rodríguez o la canción catalana de Joan Manuel Serrat. Con experiencia como diácono en el colegio San Esteban, Sorich se dio a conocer en escenarios de diversos festivales escolares. Su primera canción significativa fue "Dando vueltas", pieza que le abrió el camino a la cantuatoría. Tiene publicados los discos Ojos de artista (2011) y Despegar (2015), y fue destacado en Cumbre de los Cantores Sitmuch de 2015 por "Quédate a ver la luz del alba".

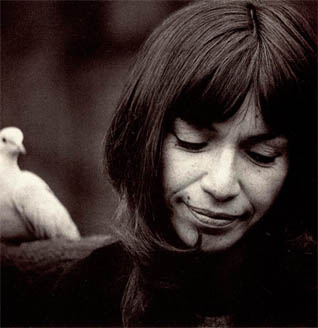

A través de una extensa carrera dirigida por su firme y a la vez dulce sello de autora, Isabel Parra se ha destacado como una de las más reconocibles voces de la música popular chilena, más allá de sus excepcionales vínculos familiares. La hija de Violeta, hermana de Ángel, sobrina de Roberto y madre de Tita —por nombrar sólo a algunos de sus parientes destacados en la canción— se caracteriza por una pluma delicada, pero de ácida observación cuando así lo dicta la contingencia; y es entre estos dos polos que se debaten sus más importantes composiciones. Es, entre otras cosas, la gran voz femenina de la Nueva Canción Chilena.

La música fue inspiración familiar en el caso de Jaime Atria Rosselot, cantautor solista, productor, compositor e integrante de varios grupos; hijo del famoso autor de "La consentida" y "Noche callada", Jaime Atria. Festivales de la canción estudiantil fueron su espacio más prolífico de difusión durante los años setenta, aunque han sido voces ajenas las que más han dado a conocer sus composiciones. Gente como Alberto Plaza, Magdalena Matthey, Eduardo Gatti, Juan Carlos Duque, Gloria Simonetti, Pedro Messone y Osvaldo Díaz han grabado canciones suyas.

Luego de la primera separación de Santiago del Nuevo Extremo, a mediados de los años ochenta, el cantautor Luis Le-Bert comenzó un trabajo individual que se ha mantenido ininterrumpido hasta hoy. Su estilo autoral y su sistema de promoción ha respondido durante este tiempo a una irrestricta autonomía, manteniéndolo como una voz creíble y digna de atención, aunque marginal a la difusión masiva. El tránsito desde la trova hacia la cueca en subjetiva lectura es uno de los senderos por los que darle coherencia a su inquietud musical solista, autodefinida por él como «canción de vanguardia».

Cantautor, multi-instrumentista, productor musical y viajante sin destino definido, Max Zegers es cultor de un pop mestizo de ciertas proximidades a Pedropiedra o a Fernando Milagros, que se nutre de diversos sonidos recogidos en lugares de América Latina que ha recorrido, aires y ritmos de las raíces folclóricas, y desde luego de una poesía trovadoresca obtenida del linaje al que pertenece, dado que es hijo de Julio Zegers. Como nombre propio, Max Zegers ha publicado los discos Día uno (2013) y Pueblos (2018), capítulos que exponen su experiencias en ruta.

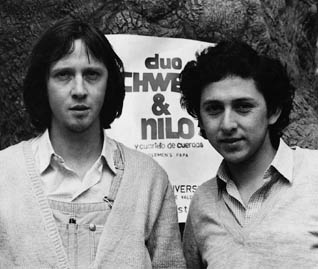

Probablemente la expresión más importante y representativa del movimiento de Canto Nuevo, desarrollado en Chile durante la década de los '80, fueron los valdivianos Schwenke & Nilo, un dúo que mantuvieron por más de treinta años los músicos Nelson Shwenke y Marcelo Nilo. Inspirados en la tradición de la canción social, en las inquietudes en torno a las relaciones humanas y en apego a la naturaleza del sur de Chile, muchas de sus canciones fueron clásicos de los circuitos más activos de oposición al régimen de Pinochet. El proyecto nunca detuvo su trabajo, incluso tras la muerte de Nelson Schwenke en 2012.