1990

Un experimento sin precedentes en la historia del jazz chileno condujo Gerhard Mornhinweg, un cornista clásico de la Universidad de Chile reconvertido en trompetista swing, cuando se decidió a diseñar y desarrollar en 1994 su proyecto educativo: la Conchalí Big Band. Un prototipo de la primera orquesta de jazz formada sólo por adolescentes, establecida Conchalí, una de las comunas más populares y con mayor índice de riesgo social.

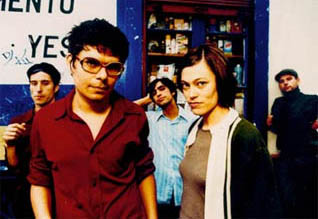

Temáticas femeninas y sociales, coordenadas clásicas de banda rock y un sonido rabioso son los ingredientes iniciales de Ex. La banda fue la sucesión natural de Barracos, en el que a principios de los '90 se ocuparon Colombina Parra y Pablo Ugarte. pero con un sonido más duro y con Colombina (hija del poeta Nicanor Parra, y sobrina de Violeta), como vocalista y compositora. La banda fue una de las propuestas más interesantes de la prolífica escena rockera de los años '90. Tras un receso de varios años se rearticularon el 2004, en una segunda época que hacia el año 2015 se comenzó a apagar naturalmente.

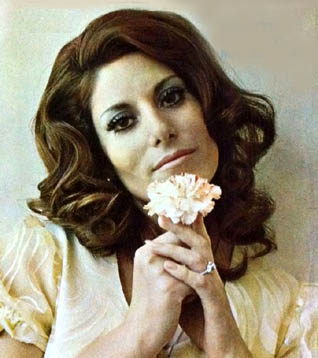

Una voz profunda y con matices, ideal para la interpretación de la canción de raíz folclórica más sentimental, distinguió a Ginette Acevedo desde los años sesenta, cuando inscribió su estilo en una exitosa apuesta por proyectar la raíz folclórica sudamericana a las grandes audiencias. Su nombre se extendió entonces por Argentina, Perú, Venezuela y México antes de que la intérprete cumpliera los 30 años de edad, y en una internacionalización excepcional incluso para los estándares actuales. Desde entonces se ha mantenida activa, sobre todo en espectáculos en vivo. Títulos como "La torcacita" y "Mujer en el tiempo" confirman su huella en la música chilena.

Preludio nació públicamente el 14 de diciembre de 1995, cuando en el Aula Magna de la Universidad Metropolitana (el ex Pedagógico), un grupo de estudiantes presentó la Cantata de Santa María de Iquique, la fundamental obra de Luis Advis, grabada por Quilapayún en 1969. Los cinco músicos del grupo eran estudiantes de esa universidad, y en el ensayo y la presentación contaron con la dirección de Ricardo Venegas, miembro de Quilapayún entre 1978 y 1992.

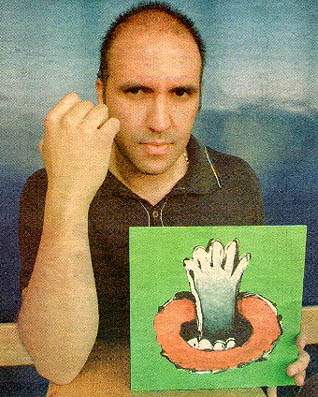

En paralelo a su puesto de cantante y guitarrista de Congelador y productor del sello Quemasucabeza (que cofundó en 1998), Rodrigo Santis ha tenido a solas una trayectoria musical en la experimentación y las texturas electrónicas, plasmada en discos propios de tiraje limitado, en valiosas colaboraciones con músicos como Gepe y Felicia Morales, y en cupos en compilados chilenos y extranjeros. Su camaleónica identidad sonora —presentada también bajo los alias Paranormal, Barco y Caravana— recoge influencias disímiles, y lo convierte en un artista inquietante y prolífico.

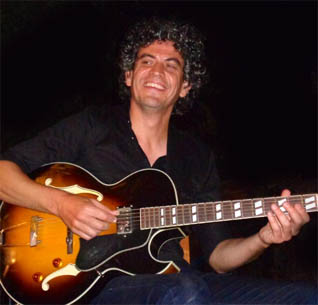

Pedro Rodríguez es uno de los mayores nombres de la guitarra eléctrica desde los tiempos de la transición, un referente entre la generación de jazzistas de los años '90 y uno de los fundadores y líderes del grupo de blues rock La Banda del Capitán Corneta, que bien representó esa época. Su profundo conocimiento de la música, sus estudios en Estados Unidos y Alemania, y su habitual despliegue como solista en terrenos del blues, el rock y sobre todo el jazz le han dado jerarquía en el mapa de la música popular. Rodríguez forma parte de una tríada de guitarristas de esos tiempos, junto a Álvaro Bello y Ángel Parra , el más popular de ellos.

De los trece hermanos Rubio Morales, todos hijos de Pirque, a 27 kilómetros al sur de Santiago, Alfonso Eladio es el menor. «Casi todos cantamos, pero los que seguimos la huella de la guitarra grande fuimos Santos y yo», dice en la presentación del disco El guitarrón chileno, herencia musical de Pirque (2000). Santos es Santos Rubio, su hermano mayor, y la guitarra grande es el guitarrón chileno, tradicional instrumento que a los 19 años, en 1980, empezó a tocar Alfonso Rubio. Cantor a lo humano y lo divino, payador y activo gestor cultural del canto a lo poeta, él es también el director musical del mencionado disco, en el que quedó inscrita parte de la herencia histórica del guitarrón.

Nacido en el nortino poblado de Tocopilla, con el eje inicial de dos hermanos en una familia de mineros, Los Golpes llegaron a convertirse en uno de los pilares de la música romántica eléctrica chilena. Con un sonido apoyado en el formato de guitarra y bajo eléctricos, batería y voz destemplada, la banda legó clásicos como "Olvidarte nunca", "Vete ya", "Cuatro cirios" y "Con la mano en la Biblia". En 1970 debutaron con un single en EMI, y su nombre se sumó al entonces naciente género de la balada-rock (o "balada sicodélica", según algunos) en Chile, en el que nombres como Los Ángeles Negros, Los Galos y Capablanca conforman un sólida escena que ha tenido, además, una fuerte repercusión internacional. Los Golpes son hasta hoy una banda activa, con shows y grabaciones que ahora dirigen algunos de los hijos de los fundadores del grupo original.

En sus inicios los pasos musicales de Los Cráneos estuvieron vinculados a la reflexión artística bajo dictadura, pero luego la banda tomó como una misión la sacudida del Chile de transición. Su intención siempre fue llamar la atención sobre temas sociales y personales, a través de un sonido fuerte, marcado por la integración de bronces a su base rockera, y que marcó algunas de las primeras huellas de un funk hecho en Chile. Los Cráneos ocupó al cantautor y poeta Tito Escárate y al músico Andrés Godoy luego del fin de las sociedades más importantes de su juventud; respectivamente, Compañero de Viajes y Andrés y Ernesto. Pasaron por su formación otros muchos músicos destacados, y el fin del grupo se zanjó sin respaldo discográfico.

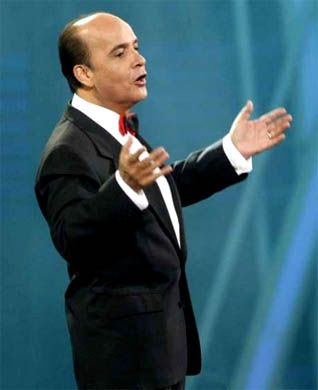

La imagen de Horacio Saavedra detrás de un teclado y frente a una orquesta está impresa en la memoria de varias generaciones de chilenos. Desde 1970 fue el principal director de orquesta de la televisión chilena, los tiempos de esplendor de este medio, donde permaneció hasta avanzados los años 2000. En ese rol acompañó a músicos de Chile y el mundo en espacios de gran producción, como los programas estelares o el Festival de Viña del Mar, aunque también en espacios de emisión diaria, como el recordado "Festival de la una", de TVN. Forjado como músico de estudio y de acompañamiento en los '60, grabando con decenas de artistas de la Nueva Ola, se retiró de la televisión en 2009, pero continuó en su oficio en la dirección y los arreglos musicales.

Nada parece haber corrido por el cauce habitual en la trayectoria de Cristián Fiebre. Su propuesta, fuera de casi cualquier clasificación, lo mantuvo a distancia del acontecer rockero local de los años noventa, y luego lo sumergió en un largo silencio. Esos vaivenes se desarrollaron, sin embargo, a la par de estupendas críticas en prensa y el interés de importantes contactos extranjeros. Cristián Fiebre ha sido uno de los pocos músicos chilenos que ha llegado a trabajar con el afamado productor argentino Gustavo Santaolalla, si bien su mudanza a México (y luego España) lo hizo prácticamente desaparecer de la difusión local.

Dos continentes y varias mutaciones atestiguaron la música enérgica y colorida de Panico (así, sin la debida tilde), la única banda chilena rock de contables avances en Europa. Su historia en Santiago y París supuso desarrollos distintos, aunque unidos en un mismo concepto de música inquieta y mirada global. El grupo iluminó el solemne escenario chileno de los años noventa, y avanzó más tarde en una discografía capaz de combinar la matriz rockera de avanzada con ritmos tradicionales latinoamericanos, como la cumbia y el bolero. Si es por sintetizar, fueron dos sus fuentes principales: el punk, que les enseñó los beneficios del «hazlo por ti mismo»; y la psicodelia, que les recordó que la música debe ser también una experiencia delirante y visual. Su trabajo puede ser considerado como una guía pionera para el rock independiente más tarde asentado en el país.

Premio Nacional de Artes Musicales 2004, Cirilo Vila fue un activo compositor, pianista y académico chileno, que cruzó entre mundos artísticos y pudo forjar una privilegiada formación con maestros de Chile y Europa. Como a pocos músicos, sin embargo, a su impronta como creador e intérprete la sostenía también su amor por la docencia. Vila fue formador de varias generaciones de músicos, desde un espacio en el Departamento de Música y Sonología de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile que mantuvo desde 1970 y por más de cuatro décadas. Vila fue un destacado pianista tanto solista como en música de cámara, y tuvo un tiempo de trabajo junto al Ensamble Bártok. Su obra como compositor muestra piezas asociables a la música docta, experimental, contemporánea, popular e incidental para teatro. «Nos enseñó algo de lo que nunca se habló en clases —recordaba sobre su tiempo como alumno suyo Eduardo Carrasco—; esto es: el amor a la música, que es algo que no se enseña, pero sí se contagia».

Dos variantes de la música popular argentina fueron las principales influencias del pianista bonaerense Rodrigo Ratier, quien arribó a Chile en 1997 y desarrolló gran parte de su madurez creativa, como compositor, arreglador y solista en nuestro país. Una de ellas llegó desde el inacabable muestrario de ritmos folclóricos argentinos y otra desde el peso específico del tango porteño. Ambas se encontraron en un punto desde donde Ratier se paró para presentar sus credenciales en el jazz chileno, con trabajos de jazz fusión latinoamericano y tango-jazz.

Sin mayor impulso que la intuición, Felipe Chacón se convirtió en el contrabajista-insignia desde comienzos de los '90 en torno al Club de Jazz, cuando hombres como Sammy Domínguez o Moncho Romero (en su faceta frente a las cuatro cuerdas), ya eran solistas de gran trayectoria. Más adelante profesor de yoga, Chacón fue tal vez el primero de los contrabajistas de esa década, un profundo conocedor de los walking en la línea estilística central, un sólido soporte en bandas swing y bop, y un rostro inconfundible durante las interminables jams de la década de la transición del jazz, siempre "contrabajando" para sus compañeros de música.

Fueron el conjunto masculino más importante adscrito al Neofolklore, pero incluso antes de que en Chile comenzara a usarse ese término, los integrantes de Los Cuatro Cuartos se ocupaban en investigar la música de raíz de diferentes partes del mundo para adaptar algunas de esas ideas a la estructura de la tonada chilena, preparando así el cambio que luego producirían en el cancionero local. Si bien su estampa pública era la de un conjunto vocal —sus elaboradas armonías son una de sus marcas distintivas—, en privado esos mismos intérpretes mantenían encenditos debates sobre folclor, jazz y la música internacional que hoy se calificaría de étnica. En esa formación rigurosa y en esa mirada atrevida se explica parte importante de su éxito, importante en sociedad, pero también vehículo para proyectar el talento individual de nombres fundamentales de nuestra música popular, como los de Pedro Messone, Luis Chino Urquidi y Willy Bascuñán.

Jorge Arriagada es el mayor nombre chileno en la composición de música para cine, con una presencia en Europa consolidada en los años '80, sobre todo por su trabajo con el director chileno Raúl Ruiz a lo largo de 35 años. Esa colaboración bilateral se inició en 1977 con su partitura para el cortometraje Diálogo de perros, y luego alcanzó una serie de películas que contaron con orquestaciones narrativas de Arriagada: La ville des pirates (1983), Las tres coronas del marinero (1983), La isla del tesoro (1986), El tiempo recobrado (1998), Días de campo (2004) y La recta provincia (2007), entre otras. Su catálogo considera unas 140 composiciones para películas, incluyendo colaboraciones con otros directores europeos y también chilenos, como Miguel Littin (Los náufragos, 1994), Valeria Sarmiento (Amelia Lopes O'Neill, 1990), Tatiana Gaviola (Mi último hombre, 1996) y el documentalista Patricio Guzmán (Salvador Allende, 2004). Pero su historia como compositor se inicia y se adentra en las corrientes vanguardistas, como joven estudiante en la U. de Chile en la década de 1960, un alumno de Gustavo Becerra y León Schidlowsky. Radicado en París desde 1966, Jorge Arriagada recibió una beca del gobierno francés para estudiar composición con Max Deutsh (dispículo directo de Arnold Schoenberg), análisis con Olivier Messiaen, electroacústica con Pierre Schaeffer y dirección con Pierre Boulez. A los 81 años falleció en París, víctima de un cáncer.

Mapa Prueba 1