1970

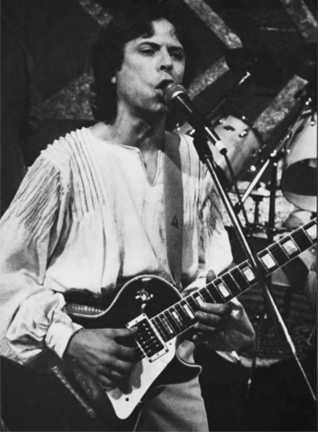

Pilar de la historia musical chilena, el cantante al frente de Los Jaivas fue por cuarenta años fundador e integrante de ese conjunto sin interrupciones, hasta su súbita muerte en enero de 2003. Sus compañeros lo reconocen como uno de los grandes responsables del espíritu y de la fusión musical de la banda. Fue en ella donde desarrolló su propuesta musical, de la que se desvió pocas veces, como en el año 1997, cuando produjo el disco Magia olvidada de Huaika, la banda de sus hijos, o en 1969, cuando abandonó Los Jaivas para hacer un revelador viaje por América Latina. Su forma de tocar la guitara, el uso de instrumentos de viento y su aguda voz son los ingredientes que convierten su nombre en un imprescindible de la música popular chilena.

Tras la disolución de Los Jockers, el incansable guitarrista Sergio del Río continuaría su senda musical gestando una trilogía de bandas de rock de corta duración. La primera de ellas fue Largo y Tendido, la cual se mantuvo en actividad tanto en Chile como en Estados Unidos. Formado en un inicio por Sergio y su hermano Patricio, más otro ex Los Jockers (Alan Ferreira) y un ex integrante de Los Larks (Roberto Carvajal), el grupo no llegó a publicar un LP, pero consiguió grabar un par de singles bajo etiqueta Arena el año 1969 y tocar en variados escenarios de Santiago. Generalmente compartían los conciertos con otras bandas afines que se caracterizaban por cantar en inglés y mantenerse fieles a los cánones impuestos por el rock y el pop del hemisferio Norte.

Es uno de los nombres femeninos importantes de la Nueva Ola, y canciones suyas como "Sin tu amor", "Quién es aquel", "Perfume de hierbas" y "Por qué te quiero tanto" fueron grandes éxitos radiales en los años sesenta en Chile. Su nombre completo es Myriam Luz González, nacida en Viña del Mar, criada entre Villa Alemana y Santiago, y lanzada tempranamente al canto en programas infantiles de radio como "El club del tío Alejandro", de Minería, y "El abuelito Carlos", en Radio Corporación. Sus primeras grabaciones las realizó junto a la orquesta típica del argentino Carlos Arci. Grabó para los sellos RCA-Victor, Phillips y Demon; y protagonizó varias ediciones de la entonces popular fotonovela Cine-Amor, en una dinámica de ascenso como figura juvenil interrumpida en 1968 por decisión propia luego de su matrimonio con otro músico destacado entonces en el país, el bajista del grupo Los Rockets (y futuro director de orquesta en televisión), Horacio Saavedra.

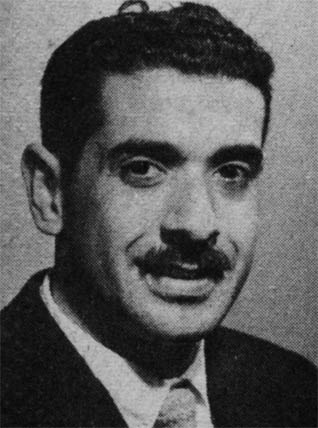

Desde el jazz y la música popular orquestada hasta la industria de la Nueva Ola y una prehistoria del rock local son instancias en las que dejó su huella Arturo Ravello, uno de los más importantes contrabajistas chilenos. Activo desde comienzos de los años '50, justo a tiempo para asistir a esos cambios musicales y generacionales, Ravello se inició en Santiago, se estableció en Arica a fines de los años '60 y fue un músico de orquestas, auditorios de radio, estudios de grabación y giras, acorde con el perfil del instrumentista popular surgido en una época de la que fue uno de los últimos exponentes hasta su muerte en 2011, a los 84 años.

Autora de tonadas y cuecas, pero sobre todo de villancicos que quedaron en la historia, como “Corre caballito corre” (1959), grabada y popularizada por Los Huasos Quincheros, “Canción de cuna en Belén” (1959), “Jesús, María y José” (1960) y “Alegre aclarar” (1962), Alicia Correa Álvarez fue una de las figuras más significativas en la difusión de la canción colchagüina.

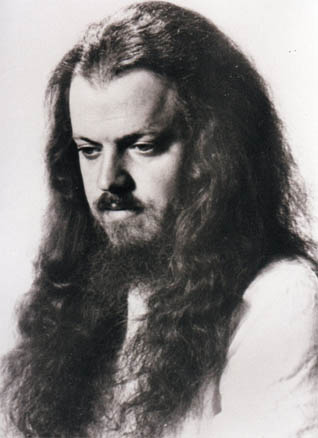

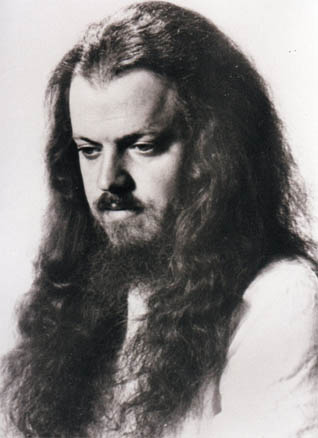

Gustavo Becerra-Schmidt, el compositor el más joven en recibir el Premio Nacional de Arte, en 1971, fue una de las figuras vitales en la renovación de la creación y la formación musical. Abordó todos los tipos de música, incluyendo óperas, sinfonías, oratorios, música electroacústica y colaboraciones con agrupaciones de la órbita popular como Quilapayún. Su figura y su obra representa un punto de inflexión en la historia de la composición académica moderna.

Los Viking's 5 son parte de la segunda generación de grupos chilenos de cumbia. Nacidos en Coquimbo, en una zona especialmente prolífica en bandas tropicales, siguieron la huella abierta antes por La Sonora Palacios o Luisín Landáez en la mitad de los años '60, pero a la usanza nortina; esto es, cumbia con guitarra, bajo y batería, y sin sección de bronces. Su historia también es central para comprender el movimiento musical alrededor de una particular cumbia porteña en el Norte Chico.

Entre la valiosa comunidad de poetas populares de la ciudad de Pirque, Juan Pérez Ibarra es el más dedicado a la tradición del canto a lo divino o poesía popular de inspiración religiosa. Discípulo y compañero de Osvaldo Ulloa y Santos Rubio, cantor, poeta popular y guitarronero, es también cuasimodista y ministro de la comunión, además de gestor de encuentros en torno al canto popular y al guitarrón.

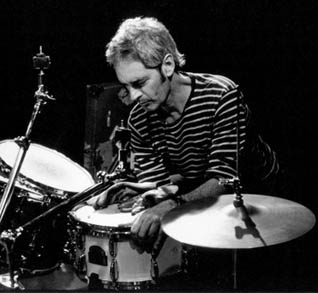

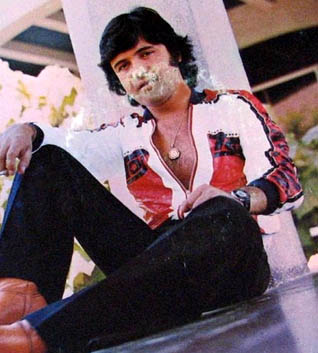

Gabriel Parra nunca fue un baterista convencional, y por eso su muerte se define hasta hoy como un golpe irreparable para la biografía de Los Jaivas. Por técnica, carisma, liderazgo y creatividad, el músico se convirtió en uno de los pilares de la creación popular chilena, y el impacto ante su talento cundió varias veces entre especialistas extranjeros. Incontables instrumentistas jóvenes locales aseguran haber decidido su vocación luego de ver en vivo la fuerza incombustible del que es considerado, casi sin disidencia, el mejor baterista de nuestra historia. Cada 25 de julio —su nacimiento— se conmemora el Día del Baterista y Percusionista Chileno.

Raúl Acevedo es el nombre de uno de los muchos obreros que tuvo en los años setenta y ochenta el movimiento del llamado Canto Nuevo, heredero de la Nueva Canción Chilena con las herramientas de la trova y la oposición a la dictadura. Encarna la figura del cantante con guitarra iniciado en los escenarios universitarios, fogueado por decisión propia en los espacios más populares de canto de barrio y resistencia, y que ha prolongado hasta la actualidad su trabajo según los dictámenes de la autodefinición que él prefiere, la de «cantor popular». O, en sus palabras, «la articulación de música y poesía en función de una identidad».

Cantora, percusionista y bailarina, Rita Teresa Núñez Medina es una figura femenina en diversos planos de la cueca brava. Hija de Nano Núñez, recibió la oralidad de primerísima fuente, participando en los ambientes cuequeros con los viejos héroes, Eduardo Mesías, Luis Araneda, Raúl Lizama, Manolo Santis, Mario Catalán, Rafael Andrade, Rafael Cubillos o Jorge Montiel, bailando cueca y grabando discos con pandero hexagonal o "tormento de pecho". En 2024, a sus 73 años, publicó su primer disco: Arriba la chilena.

Su nombre es Rafael Berríos, pero se hizo famoso como Rabanito, el acordeonista que llegó a ser considerado como uno de los mejores en su instrumento en Chile, por lograr un estilo de interpretación propio y una gran destreza, que le permitieron dominar el tango, la cueca, el jazz y otros ritmos de la música popular.

Leni Alexander Pollak es la más importante compositora en Chile durante el siglo XX. Ese estatus se lo entrega la musicóloga Raquel Bustos Valderrama, especialista en estudios de género, en su libro La mujer compositora y su aporte al desarrollo musical chileno, donde observa el devenir, la vida y obra de Alexander dentro de un universo reducido de creación femenina. Nacida en 1924 en Breslavia (entonces parte de Alemania, actualmente en Polonia), huyó del régimen nazi en 1939. Se convirtió en ciudadana chilena en 1951 y como compositora se identidican una serie de obras tempranas a partir de 1949, canciones y piezas de cámara. Alumna de Fre Focke, Alexander se unió a las vanguardias de los años '50 y avanzó luego en esa línea, escribiendo obras de diversa consideración, música sinfónica como "Equinoccio" (1962), de cámara, cantatas, lieder, música incidental para teatro, ballet, cine y mimos. A ellas se suman sus reconocidas piezas radiofónicas donde amplió el uso de los medios y creó una serie de obras denominadas "teatro para escuchar" o hörspiel, donde ella desmantelaba por completo el formato del radioteatro. La más trascendental, dado que marcó el inicio del trabajo en esta línea, es "Par quoi? A quoi? Pour quoi?" (1971), para mezzosoprano, voces habladas de niños, ensamble instrumental y soporte electrónico, estrenada ese año en la Bienal de Zagreb.

El universo de la música vinculada a la meditación, así como los géneros de la electroacústica y la new-age, tienen en Chile a Joakín Bello como un nombre ineludible. Su alta prolificidad en grabaciones y composiciones es una de las características de su trayectoria, que lo ha ocupado simultáneamente como compositor, poeta, escritor, investigador en terreno, profesor, intérprete de violín (también tiple, viola, piano y otros) y luthier (es su invento el bellectra, derivación del violín eléctrico). Su extensa obra incluye canciones, ballets, musicalización de poesía y otros diversos formatos instrumentales. Su disco Detrás del arcoíris (1987) fue un hito de divulgación internacional, por su fusión de música con sonidos de aves, mamíferos, agua y viento. Bello es un músico de citas internacionales frecuentes, que se ha presentado en el Teatro Colón de Buenos Aires, el Universal Amphitheatre de Los Angeles, el Teatro Nacional Heitor Villa-Lobos, de Brasilia y festivales de los cinco continentes.

Nacida en Maipú en 1970, Arena Movediza es una de las agrupaciones que, junto a Tumulto, pude aspirar al título de banda fundacional del hard-rock chileno. Al conjunto le tocó trabajar en tiempos extraños, de polarización primero y represión (y toque de queda) después. Lo hicieron de modo convencido por más de una década, con la guía del sonido eléctrico y una opción de vida disidente como brújula. Sus publicaciones se concentraron en los años ochenta, y su historia muestra una larga lista de integrantes y períodos extensos de pausa (incluso con un intento de refundación, bajo el nombre Arena Rock, por parte de tres de sus fundadores, hacia 2001), que en todo caso mantienen activo el nombre y al baterista fundador, Carlos Acevedo.

Transversalmente a la sucesión de estilos y décadas de tránsito en la música popular chilena está un baterista como Pedro Greene. Un solista que fue desde la versión adolescente de los Blops hasta la madurez de La Marraqueta, engrosando en su bitácora una múltiple militancia en proyectos abiertos, con participación en ensambles experimentales europeos y activa presencia entre los músicos nacionales de la generación del toque de queda que subieron el volumen a la música de los '70 y '80.

Rasgos peculiares marcaron la carrera del cantante santiaguino Roberto Viking Valdés, partiendo por su nombre artístico y culminando en un confuso fallecimiento, tras el cual su familia batalló en tribunales una probable negligencia médica. Aunque nunca editó álbumes a su nombre (sí varios singles), Valdés tuvo en la pantalla de televisión tribuna suficiente para convertirse en uno de los baladistas chilenos más conocidos de los años ochenta, imponiendo éxitos como "Vuelve y te diré cuánto te amo", "Por fin logré tener tu amor" y "Una noche de amor", esta última ganadora de la competencia del Festival de Viña en 1976.

Cantora popular, intérprete y folclorista son oficios que se unen en Catalina Rojas, una artista que ha conjugado las raíces campesinas con escenarios urbanos desde los años '70 a la fecha. Ha trabajado junto a recopiladores del folclor como Gabriela Pizarro y Patricia Chavarría, y fue la más próxima colaboradora de Roberto Parra, con quien se casó y junto al cual se dedicó a cantar en calles y mercados durante los duros primeros años de dictadura militar. Con cuatro discos grabados a contar de 1986 y canciones como el vals "Puerto esperanza", de su hermano Dióscoro Rojas, la cantante actúa además al frente del grupo La Filarmónica de la Cueca y en actividades y escenarios como las fondas y cumbres guachacas cada año.