Jazz

Aunque nacido en Estados Unidos en el profundo albor del siglo XX, el jazz se ha convertido en una de las músicas más universales de los tiempos modernos y su lenguaje rítmico y libertad expresiva ha sido asimilada por músicos de todas las latitudes y todas las épocas. Su categoría mestiza confronta la instrumentación, la melodía y la armonía de la música europea con el ritmo, el fraseo y el alma del blues, que a su vez proviene de la música africana. Conducido por un elemento intangible llamado “swing” y reinventado en cada interpretación por su carácter improvisacional, el jazz tomó el control de la música en Nueva Orleans, la cuna del jazz, y luego en Chicago, Kansas City y Nueva York, la capital del jazz, atravesando las décadas con un sinnúmero de estilos subsidiarios que explican el nacimiento de escuelas y estéticas: ragtime, stride o hot jazz en los primeros años, swing, bop, cool y third stream en una edad mediana, free, avant-garde y fusión en los tiempos modernos. Un cuadro de honor del jazz se ilustra con creadores universales, que son además los principales referentes de la historia: en la tradición están Jelly Roll Morton, Louis Armstrong y Duke Ellington y en la modernidad Charlie Parker, Miles Davis y John Coltrane.

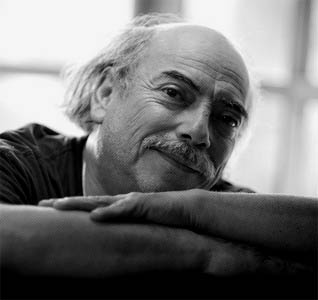

La bitácora de viaje del grupo Congreso mantendrá por siempre un espacio reservado a la figura de Ernesto Holman, el bajista eléctrico que introdujo sonoridades modernas y nuevas propuestas no sólo al interior de este conjunto quilpueíno, sino entre una amplia comunidad de músicos de fusión que siguieron sus pasos. Holman abrió las posibilidades expresivas del llamado bajo activo a un grupo de solistas en las décadas de 1980 y 1990, demostrando que su instrumento no necesariamente debía estar relegado a una sección rítmica. Holman ha sido, además, un pionero en la inspiración de la música mapuche y militante de la "resistencia ternaria", una defensa aguerrida de los ritmos de la tierra.

Pianista de jazz contemporáneo, Tomás Rivera tiene la particularidad de haberse iniciado tardíamente no solo en el jazz sino en el piano. Al cursar el cuarto año de su carrera de Derecho, decidió finalmente abandonar la idea para convertirse en músico. Pese a que tuvo contacto con músicos como Sebastián Castro y Claudio Rubio, nunca alcanzó a actuar formalmente en clubes locales de jazz y en 2015 se mudó a Lyon, Francia, para comenzar sus estudios en un conservatorio. En 2019 se trasladó a Bruselas, Bélgica, para continuar este adiestramiento. Esa experiencia desembocó primeramente en la grabación del álbum Ceguera colectiva (2021), a la cabeza de un piano trío con músicos de la escena belga. A Chile regresó para tocar un par de veces en Thelonious, utilizando como sidemen a los músicos del trío del pianista Joaquín Fuentes, y más adelante con su elenco de jazzistas franceses.

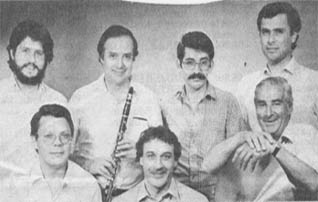

El solo hecho de haber superado los 40 años de plena vigencia como núcleo indisoluble y de haber tenido en sus filas a algunos de los más importantes músicos del jazz de todos los tiempos (el trompetista Luis Huaso Aránguiz, el pianista Hernán Prado, el baterista Lucho Córdova y el clarinetista René Eyheralde) confirman la categoría de clásico adjudicada a los Santiago Stompers. Apenas unos pasos detrás de una Retaguardia Jazz Band orientada al estilo Nueva Orleans, los Stompers se establecieron como su “rival” por naturaleza, una banda hiperactiva, lúdica, popular y llena de altibajos, pero en definitiva el más importante proyecto cultor en Chile del dixieland de Chicago.

Gabriel Paillao, también reconocido en sus círculos como Gabo Paillao y en ocasiones con el pseudónimo de Knom en su proyecto personal de hip-hop, es pianista de jazz, compositor, productor, gestor cultural y activista. Pero sobre es el impulsor de una agrupación tan rompedora como La Brígida Orquesta, proyecto con el que ha obtenido dos premios Pulsar. Formado como niño músico en la Conchalí Big Band, se vinculó con las escenas de la música en la periferia, principalmente en la cultura del hip-hop. En ese alcance tocó el piano en Cómo Asesinar a Felipes y ha sido colaborador de una serie de nombres de las músicas independientes de raíz negra, desde el saxofonista de jazz Franz Mesko a la cantante de soul Celeste Shaw, pasando por los raperos Hordatoj y Portavoz, el grupo hip-hop Movimiento Original y Ana Tijoux, con quien ha salido de gira internacional. Su música como autor aparece en la serie discográfica Ayekafe (2021), que ponía en relieve la creación de los músicos de linajes mapuches.

Sobre el soporte conceptual de lo que su creador, compositor y líder (el guitarrista Ramiro Molina) llamó "jazz abstracto", el tránsito del cuarteto Fedón marcó una propuesta sonora de vanguardia desde mediados de los '90 en una escena más bien escuálida con respecto a estas categorías musicales. Una mirada alternativa al jazz "straight ahead" que por entonces practicaban conjuntos como los de Angel Parra, Pancho Molina y Cristián Cuturrufo, y que por lo demás permaneció muy oculta, tal como suele suceder con la mayoría de los proyectos de música no convencional.

Alejandro Escobar es un exponente de las vanguardias musicales vinculadas al jazz-rock y la fusión desde la década de 1970, y parte de una escena de músicos jóvenes con amplia cultura convulsionada y deprimida por el inicio de la dictadura. Con todo, se abrió paso entre esa nebulosa organizando bandas en el underground de la época y entre ellas fue el grupo Quilín el más representantivo en esa historia. En lo personal, para él esa historia se delinea con las influencias de la guitarra clásica, la musicología, el coleccionismo, la divulgación, el rock progresivo, el rock canterburiano, el jazz fusión y las músicas de raíz folclórica.

La figura de Pablo Garrido, compositor académico, violinista, director de orquesta, investigador del folclor, divulgador de la música chilena y defensor de los derechos laborales de los músicos también aparece en el "año cero" de la cronología del jazz chileno. Es el pionero, el prócer y un "patrono" de este género aprendido y asimilado, uno de los más antiguos en nuestro país. No sólo fue Garrido el primer músico en desarrollarlo como estilo en sus obras, además se transformó históricamente en su principal difusor, a través de escritos como la traducción al español de Jazz hot, del francés Hughes Panassié, magistrales charlas y el patrocinio a decenas de músicos durante las décadas de 1920 y 1930.

Como el segundo de los jazzistas del clan Lecaros, Mario Lecaros fue uno de los puntales de la escena de comienzos de los años '70 con una categoría de multi-intrumentista que lo llevó a incursionar en el contrabajo, el saxo soprano y el corno. Pero sobre todo en el piano, el instrumento que le perteneció desde siempre, con el que desarrolló un pensamiento armónico muy jazzístico y con el llevó a tierra sus ideas musicales, grabando discos de piano solo, liderando tríos desde el piano y transformándose en uno de los más importantes formadores de piano jazzístico en Chile.

Baterista de rock y jazz, percusionista clásico, improvisador, investigador, productor musical y creador de los sellos CHT Müsik y Aconcagua Records, Christian Hirth ha sido uno de los baluartes de la música de vanguardia en el cambio de siglo. Primero como músico, principalmente de MediaBanda, donde llegó a tocar en el año 2000, y luego como generador de plataformas editoriales independientes que produjo series de álbumes de corte experimental.

Instalada en ciudades de Estados Unidos desde 1996, prácticamente toda la carrera musical de Patricia Zárate en el jazz ha sido construida “donde ocurren las cosas”. Nueva York o Boston fueron algunas sedes donde la saxofonista chilena terminó por establecerse, primero para estudiar con profesores como el mítico Jackie McLean y luego actuar en innumerables festivales y sobre todo tipo de estilos y formatos: swing, bop, latin jazz; big bands, jazztets y duetos.

El concepto que representa la sigla NRE tiene relación directa con uno de los primeros proyectos musicales de fuerte pensamiento político iniciados por los hermanos Diego y Hugo Manuschevich en su arribo a Chile desde Nueva York en 2003. Significa Núcleo de Resistencia Estética y fue uno de los tantos ensambles operativos al interior del sello independiente y experimental Mystic Chant Recordz, que unificó las fuerzas del grupo congregado por la dupla de free jazzistas.

Una de las personalidades más relevantes en una equidistancia que existió entre la música docta y la música popular fue el percusionista, compositor, arreglador, director orquestal, académico y educador Guillermo Rifo. Su propia historia cruza parte de la historia de la música chilena a desde mediados de los años ’60, con una participación de 30 años en la Orquesta Sinfónica de Chile, una categoría como compositor docto y solista de música contemporánea para percusiones. Además se le considera el primer vibrafonista del jazz chileno y fue impulsor de agrupaciones camerísticas de fusión como Aquila (1973), Sexteto Hindemith 76 (1975) y Latinomusicaviva (1978). El musicólogo Juan Pablo González lo considera "un músico para la ciudad de Santiago", por su cualidad de representar ese paisaje urbano a través composiciones como "Puente del Arzobispo", "Providencia al mediodía", "El cerro San Cristóbal" y "Santiago de noche". Guillermo Rifo murió a los 76 años, en enero de 2022.

La compañía de músicos que se reunieron en 1970 alrededor del pianista, crítico, gestor, disc-jockey y aficionado al jazz Pepe Hosiasson fue un muestrario de repertorio de las tradiciones jazzísticas sobre las que todos estos solistas aprendieron como asiduos participantes del Club de Jazz de Santiago. En 1953 Hosiasson había liderado su primer grupo, los Mapocho Stompers, siendo un joven de 22 años como cultor de la música de Nueva Orleáns, aunque con Swing and Company hizo un pequeño viraje al swing.

Principalmente bajista eléctrico de jazz fusión y compositor, José Pérez Vargas ha desarrollado una historia musical lejos de los circuitos chilenos desde que en 2004 se trasladó desde Valparaíso a Buenos Aires para estudiar. En el puerto había sido alumno de figuras del jazz fusión de los años '80 como el guitarrista Eduardo Orestes y el baterista Boris Gavilán. Con ciertas influencias iniciales en el rock, Pérez Vargas fue derivando paulatinamente hacia el jazz eléctrico, tomando el lenguaje de la improvisación, las sonoridades de la fusión y la interacción entre los componentes de los ensambles que formó, primero como sideman y luego en la demostración de un liderazgo que lo llevó a publicar el álbum Kosen-rufu (2022). Allí mostró su primer material propio, escrito para quinteto o sexteto de jazz contemporáneo y fusión. En paralelo, su bitácora musical lo sitúa en diversos proyectos, con nuevos estudios y apariciones en conciertos y giras en Brasil, Suiza, Austria, Italia y Francia, además de integrar el quinteto de baterista italiano Ramiro Ventimiglia.

Originalmente intérprete de saxo alto a comienzos de los años 2000, Paulo Montero alcanzó otra altura sobre el final de esa década al diversificar su aproximación instrumental entre los registros del soprano, el tenor y, en menor medida, el barítono. Fue formado en la Universidad Católica, y destacado como su primer egresado, por el pionero del saxofón clásico en Chile, el cubano Miguel Villafruela. Este maestro también promovió desde la Universidad de Chile a solistas como Alejandro Rivas, Edén Carrasco y Álvaro Collao, cultores de la música contemporánea, la improvisación libre y el jazz moderno, áreas donde llegó Montero en distinta medida.

La escena del jazz tradicional chileno tuvo como longevos conjuntos a la Retaguardia Jazz Band (1958), gran representante de la escuela clásica de Nueva Orleans, y a los Santiago Stompers (1965), referente del dixieland de Chicago. Pero faltaba una tercera agrupación en aparecer a mediados de los '80, nuevamente desde las motivaciones de músicos aficionados, que irían sobre el jazz gitano francés y la figura del inmortal guitarrista Django Reinhardt: los Santiago Hot Club. Sería la plataforma para la consolidación definitiva de uno de los más brillantes músicos del jazz chileno: el guitarrista Panchito Cabrera, una verdadera "reencarnación" del propio Reinhardt.

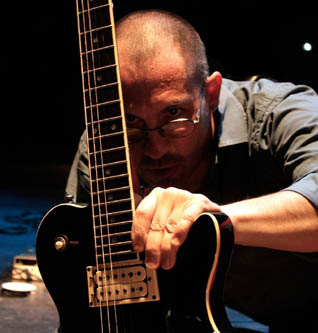

Desde la guitarra utilizada como una herramienta no convencional, Ramiro Molina ha sido uno de los solistas más comprometidos con la música liberada, un referente en este campo de la experimentación desde los comienzos del siglo. Compositor pero sobre todo improvisador, sus discursos acerca de la creación en tiempo real fueron definiéndose conforme avanzó el tiempo, primero desde el jazz de vanguardia con el grupo Fedón (1996), más tarde con el trío de experimental Turangalila (2001), y finalmente con sus diversos ensambles y asociaciones con diversos cultores de la improvisación que tuvieron espacio en Piso 3, gran epicentro capitalino de esta corriente, creado por el propio Ramiro Molina.

Guitarrista de jazz fusión, compositor y líder de proyectos, Luciano Vergara Yáñez ha sido un nombre en la escena de músicas creativas de Valparaíso, donde en tiempos pandémicos organizó su gran "instrumento", un sexteto con el que daría forma y sonido a sus partituras. Integrante de la Orquesta Andina, proyecto porteño del compositor y director Félix Cárdenas, Vergara se planteó entonces en un punto confluyente entre la música de cámara de tradición escrita y la improvisación jazzística, con el grupo que presentó entonces en espacios de Valparaíso como Luciano Vergara Ensamble. Así utilizó sonoridades de distintos mundos musicales, guitarra eléctrica, piano, contrabajo, batería, saxofón, bandoneón y violín. Su primer disco es Música para romper ciclos (2024), un sólido cuerpo de composiciones que como estreno en la escena al año siguiente la valió el premio Pulsar en la categoría Fusión.

Formada en Valparaíso, la Situación de Calle Big Band se inició en 2015 con un grupo de músicos de la Quinta Región que integraban distintas agrupaciones orquestales y combos de música popular, jazz, salsa, funk y cumbia. Su nombre pone en relieve la precariedad que viven los músicos en distintos ambientes, pero al mismo tiempo la resiliencia para sobreponerse a las dificultades a través de música que toma un valor político, de resistencia y comunidad. Ha sido dirigida por el trombonista José Moraga, músico local que durante ese tiempo desarrolló distintos proyectos orquestales, conduciendo y componiendo para su propia big band. La SdC Big Band (como también se le conoce a la Situación de Calle) mantuvo actividad en escenarios de la Quinta Región, teatros, salas y espacios al aire libre de la ciudad puerto, pero al mismo tiempo desarrolló una labor educativa en su territorio que la emparenta con proyectos llevados adelante por agrupaciones similares de mayor trayectoria como la Conchalí Big Band y la Mapocho Orquesta. Han colaborado en distintos planos, conciertos, jornadas educativas y grabación de discos, con músicos como los directores de orquestas de jazz Carl Hammond y Gerhard Mornhinweg, el trompetista Sebastián Jordán, el cantante de Congreso Francisco Sazo, la cantante Daniela Aleuy y la cantautora porteña Pascuala Ilabaca. Sus álbumes son Situación de Calle Big Band. Volumen 1 (2016); Tierra (2020), que incluyó un repertorio íntegramente original y fue nominado al Premio Pulsar; Visiones (2025), con piezas de José Moraga, y El secreto de los arbustos (2025), que incluyó canciones de la misma Ilabaca y composiciones en lenguaje orquestal y de jazz de Moraga.

Sebastián Castro fue uno de los más importantes y visibles músicos de jazz de la generación que arribó al circuito en la primera mitad de los años '10, con una militancia múltiple como sideman demandado por jazzistas mayores, como un nombre que vino a renovar la comunidad de pianistas y también como compositor con enfoque y narrativa propia. Sebastián Castro fue uno de los músicos que más profundamente desarrolló el lenguaje del piano trío, en una saga de álbumes con esa formación medular, a partir de agrupaciones muy diversas que organizó tanto en Europa como en Chile.