Fusión latinoamericana

Más un instinto que un estilo, más una tendencia múltiple que un movimiento formal, la fusión latinoamericana es una expresión que permite designar los diversos resultados que generaciones de creadores, músicos y grupos chilenos han obtenido durante cinco décadas a partir del cruce entre las ricas fuentes de la música del continente adoptadas en Chile. Como método y espíritu tiene una genealogía que puede remontarse a los intentos de folclor panamericanista previos al Neofolklore de los '60, y que luego pasa por la fusión de conjuntos de la Nueva Canción Chilena, se mezcla con el instinto del rock y llega hasta compositores, intérpretes y conjuntos de la actualidad, abiertos al jazz, la música basileña y las raíces europeas.

El gran formato, la labor colectiva y la divulgación histórica han sido hasta ahora los ejes de creación y trabajo para esta peculiar agrupación santiaguina. Primero el esfuerzo biográfico sobre el más carismático obrero y activista sindical chileno del siglo XX (Cantata por Clotario Blest, 2018), y luego la investigación y denuncia de la cantata Menéndez. Auge y caída del rey de la Patagonia (2020) —sobre el estanciero español y genocida del pueblo selknam José Menéndez— son hasta ahora sus dos grandes obras, presentadas en disco y en espectáculos itinerantes. La formación instrumental de Alameda Memoria incluye violín, violonchelo, saxofón, clarinete, flauta traversa, guitarra, bajo eléctrico, batería, y piano, más voces y narración; y combina ritmos y tradiciones sudamericanas y europeas. Mantiene a Felipe Sandoval como director musical, y todos sus estrenos constituyen creaciones originales.

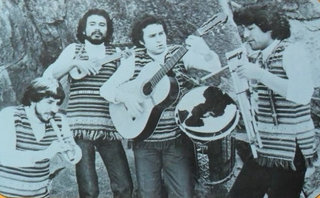

Altiplano es uno de los grupos que, iniciados en Chile, han desarrollado en el extranjero su trabajo en torno a la música latinoamericana. Fundado por Mauricio Vicencio Alquinta en 1976, el conjunto se ha mantenido activo entre Ecuador y frecuentes viajes a Suiza y Noruega, países en los que ha actuado en vivo y ha grabado los más de veinte discos que componen su catálogo (no todos ellos disponibles en nuestro país).

Intimista, reflexiva y melancólica en su poesía, Francisca Meza es una trovadora de absoluta generación espontánea. A los 24 años tomó por primera vez una guitarra que se encontraba en su casa y cantó de una sola vez su primera pieza autoral, "Cosas por hacer", un auténtico manifiesto personal que dos años después fue grabada en su disco debut, Podas y brotes (2010). Fue un trabajo que la instaló en una generación de cantautoras que tienen como denominador común la raíz latinoamericana y la canción pop, como Paz Quintana, Carmen Salvador, Natalia Contesse, La Pájara y Javiera Barreau, entre otros nombres.

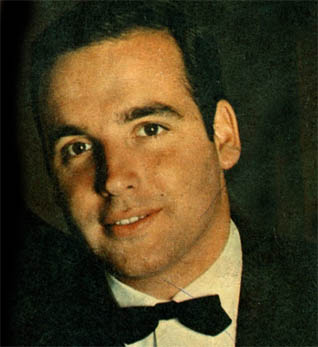

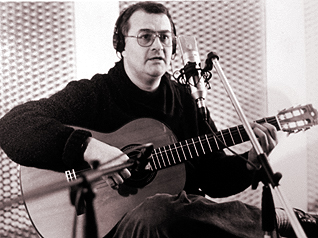

Uno de los trabajos más importantes y reconocidos de Guillermo Willy Bascuñán ha sido el que desarrolló durante los años sesenta junto al conjunto vocal Los Cuatro Cuartos (sobre todo, por su labor en el disco Al séptimo de línea). En sociedad con Pedro Messone y Luis Chino Urquidi, el cantautor le dio ahí forma a parte de lo mejor de la corriente conocida como Neofolklore, que volvió a hacer atractiva la raíz chilena y sudamericana, de acuerdo a un trabajo vocal y de arreglos nunca antes realizado en el país. Pero el músico ha destacado también en experiencia junto a otros grupos, como solista y —sobre todo— como autor para canciones popularizadas por otros. Su aporte al respecto incluye títulos clásicos de la canción chilena, como "El solitario", "Cuando rompa el alba", "El ovejero", "Los viejos estandartes" y "Voy pa' Mendoza".

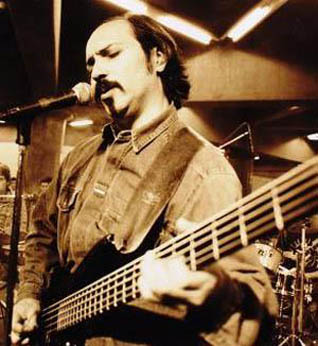

Miembro de un clan histórico, Pablo Lecaros surgió en el jazz chileno y la música popular como uno de los primeros solistas del bajo eléctrico en la era de la fusión, junto al peruano radicado en Chile Enrique Luna. Lecaros fue desde mediados de los '70 un ejemplar inédito, formado con las claves del jazz, las armas del rock y las raíces de la música popular chilena. Un punto de confluencia de tres líneas que queda bien representado en su composición "Tonada para la pachamama", una de las más fundamentales en este campo, que el músico grabó con grupo La Marraqueta.

La compositora, cantante y gestora cultural Paulina Pérez es parte de una generación de músicos que ha revitalizado la raíz de la canción latinoamericana, con enfoques que consideran influencias de un abanico que va desde el jazz al pop, como lo han experimentado Valentina Rodríguez, Cecilia Gutiérrez, Liliana Riquelme o Sara Pozo, en sus distintos ángulos. Su propuesta autoral se mueve entre esos límites para llegar a una fusión que quedó de manifiesto en 2016 en su disco debut, Cuando la mujer se vuelve canción.

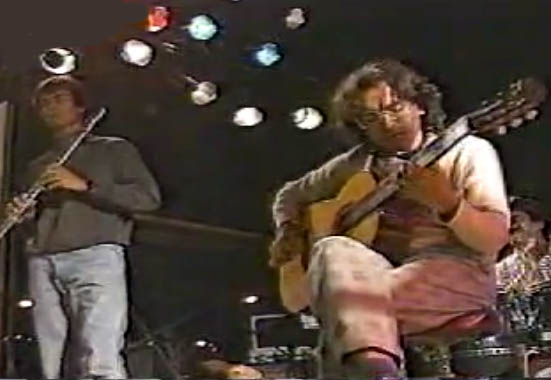

Alejandro Escobar es un exponente de las vanguardias musicales vinculadas al jazz-rock y la fusión desde la década de 1970, y parte de una escena de músicos jóvenes con amplia cultura convulsionada y deprimida por el inicio de la dictadura. Con todo, se abrió paso entre esa nebulosa organizando bandas en el underground de la época y entre ellas fue el grupo Quilín el más representantivo en esa historia. En lo personal, para él esa historia se delinea con las influencias de la guitarra clásica, la musicología, el coleccionismo, la divulgación, el rock progresivo, el rock canterburiano, el jazz fusión y las músicas de raíz folclórica.

Jorge Prado se convirtió en el primer y por mucho tiempo el único cultor de la guitarra portuguesa, el instrumento fundamental en los ensambles tradicionales del fado. En 2014 formó el conjunto Fados al Sur del Mundo, donde también cantó Jorge Coulon (Inti-Illimani), y en 2022 publicó el sobresaliente álbum Saudades de Gabriela. Fue uno de los momentos cúlmines en su historia como músico y resultado de una investigación de la poesía de Mistral que ella escribió en su paso por Lisboa entre 1935 y 1938, musicalizada por Prado en el lenguaje del fado e interpretada por importantes cantoras y músicos portugueses.

Milena Araya tomó el nombre artístico de Milena Sax como el sello de un sonido y del instrumento con que se ha desenvuelto en la música popular, desde sus inicios como integrante de la Conchalí Big Band. Su música se ha vinculado al pop, al soul, al funk y al reggae. A los once años comenzó a tocar el saxo tenor en esa agrupación de músicos adolescentes y preadolescentes. Tras su egreso de la orquesta, Milena Sax se ha multiplicado en colaboraciones musicales como tenorista, sopranista y más adelante altoísta, pero también ha incursionado como corista y cantante principal, abordando un amplio rango de estilos que van desde el jazz hasta el hip-hop, desde el pop a la fusión y desde el funk a la fiesta latinoamericana. Sus colaboraciones más importantes en ese período fueron junto a los grupos Tizana y Manu da Banda, y como solista, cantante y compositora, Milena Sax ha publicado los discos Náufragos (2012) y Somos miles (2015).

Halchic es el nombre de una mujer de la etnia selknam que fue exhibida en Argentina. Es también el nombre del conjunto de fusión latinoamericana formado en el Cajón del Maipo por los jóvenes músicos cajoninos Catalina Urrutia y Gaspar Aedo. En un primer momento desde el rock fusión, el proyecto fue mutando hacia una música de raíces folclóricas que terminó por delinear la primera propuesta para Halchic (fonéticamente Jalchic). Ya como quinteto, con instrumentos como guitarras acústicas y eléctricas, flauta traversa, bajo y batería, el grupo inició un trabajo de composición que quedó expuesto en el EP de cinco canciones, Halchic (2018), producido por Marcelo Aedo, padre de dos de los integrantes. La música, si bien moderna, se surte de insumos e influencias andinas y folclóricas provenientes de la Nueva Canción Chilena, a través de referencias como Víctor Jara o Inti-Illimani, además de las sucesivas transformaciones de esta música, como las que se pueden apreciar en los trabajos más contemporáneos de Magdalena Matthey o Elizabeth Morris.

La Hebra fue un ensamble protagonista en la evolución de la música latinoamericana hecha en Chile en los años '80, que permeada por varias influencias musicales se entendió como fusión, una corriente vanguardista en su época. Formalmente no editó discos, aunque una grabación realizada por el grupo terminó siendo el primer álbum de Antonio Restucci, integrante del conjunto, y que se publicó en 1992 con el nombre de Hilando fino. Existen algunas copias de ese mismo registro con el nombre de La Hebra. Con todo, La Hebra fue esa plataforma de proyección para el propio Restucci, una figura ineludible en la fusión chilena.

Las músicas vernáculas diaguita y aymara, los bailes chinos de la fiesta de Andacollo, la guitarra traspuesta, el guitarrón chileno, y el jazz contemporáneo describen los frentes creativos de Orlando Sánchez, músico instalado en la escena de Coquimbo, y quien en 2012 hizo su estreno en el disco con una propuesta de mestizaje y manifiesto musical: Antijazz, grabado en directo desde el Observatorio Cruz del Sur, de Combarbalá.

Hija del fundador de Quilapayún, Eduardo Carrasco, Manuela Carrasco debutó el año 2010 con el disco Contando estrellas, con canciones que van de la trova latinoamericana a los aires y nuevos ritmos del reguetón, mezclando letras originales de su padre con música del compositor Quirino Ríos, y que contó con la colaboración de importantes músicos locales.

Música latinoamericana, electrónica y percusión son los ejes de Travesía. La banda se completó como cuarteto el 2014, con la incorporación del ex baterista de Los Prisioneros, Miguel Tapia, y desde entonces, "formalizó" su actividad, con un disco y regulares presentaciones en vivo. En Travesía todos son músicos maduros, con experiencias en otras agrupaciones y de distintos orígenes. Una chilena, un cubano y un haitiano, además del ex Prisionero. "Fusión latina" llaman a su estilo, que incluye temas propios y canciones latinoamericanas.

Vinculado al círculo del Club de Jazz ñuñoíno, Sur apareció a mediados de la década de los 2000 como un trío eléctrico de fusión liderado por el pianista y compositor argentino Rodrigo Ratier. Sobre esta plataforma Ratier llevó a cabo sus propósitos creativos desde que dejó la ciudad de San Rafael en 1997 después de abordar el folclor argentino desde una perspectiva contemporánea. Sur fue en definitiva uno de los proyectos más representativos en el punto de encuentro entre la improvisación jazzística y los ritmos folclóricos, continuista de una tradición que en los ’80 venía desarrollando el grupo Alsur (del guitarrista Edgardo Riquelme) y en los '90 La Marraqueta (del bajista Pablo Lecaros).

Fernando Carrasco es un musico versatil. Compositor, formador e intérprete eximio de guitarra, charango, acordeón y otros instrumentos, ha sido protagonista de distintos momentos de la historia musical chilena. Llegó a Santiago a los 18 años a estudiar al Conservatorio de la Universidad de Chile, y en apenas dos años fue parte los conjuntos de la Nueva Canción Chilena, Huamarí, Dúo Coirón y una etapa de Los Curacas. Tras el golpe de 1973, integró Barroco Andino, y desde 1977 inició su trabajo solista, donde ha desarrollado varios discos con Aranto, un elenco de diversas formaciones que ha estructurado en función de cada uno de sus proyectos. El 2009 se integró a Quilapayún, un conjunto del que estuvo cercano desde los años 70, y adonde aporta su voz de barítono, composición de canciones y la ejecución de arios instrumentos. Al mismo tiempo, ha sido compositor y arreglador , y el 2020 fue investido como Decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Intérprete y autora de canciones de raíz popular brasileña, Luca Mundaca conservó un pasaporte como el único crédito de que su nacionalidad es chilena. Nació en Concepción como Luca Hernández (cambió al apellido materno) y a los seis años llegó a la ciudad de Valinhos, en el estado de Sao Paulo, donde finalmente se abrió paso como cantautora moderna.

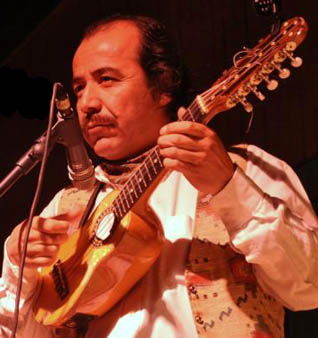

Hermano menor de la cantautora Nancy Torrealba, Freddy Torrealba apareció a mediados de los años '80 por la Casa Kamarundi siendo adolescente. Destacó de inmediato por su facilidad para tocar guitarra y charango. En poco tiempo alcanzó y superó a César Palacios, uno de lo mejores charanguistas de Chile. Integró el Trío Kamarundi, que acompañó a Tilusa (Manuel Escobar), tanto en Chile como en el extranjero.

Conjunto de música latinoamericana activo entre 1995 y 1998, e integrado por estudiantes de pedagogía y otras carreras universitarias. En paralelo con Coré, Episodio fue uno de los nombres que en los años 90 recogieron el legado musical de grandes figuras de la Nueva Canción Chilena, y editaron la señera grabación en cassette Equipaje al sur (1995). Un segundo disco quedó inconcluso. El grupo fue una cantera de músicos que luego reanudarían su trabajo en otros conjuntos. Durante la última época de actividad, Rodrigo Bobadilla se unió al grupo Parabellum, que acompañaba a Patricio Manns, y luego siguió con Juan González en Sur-Gente. La misma dupla entre Bobadila y González se unió en 2003 a una nueva versión de Aranto, el conjunto dirigido por el experimentado músico Fernando Huaso Carrasco. Pablo López y Fabián Fuentealba dieron forma al dúo López-Fuentealba, mientras el guitarrista Eladio Alfaro inició una carrera como solista.