Folclor

Entendido en contextos locales, folclor proviene del concepto anglosajón impuesto a un fenómeno de música vernácula. El vocablo folklore (donde folk es pueblo y lore, su sabiduría popular) tiene un sentido purista: designa al sujeto original de la tradición, previo a toda interferencia urbana. Por esta condición previa a la industria, los cultores genuinos que grabaron discos en Chile son escasos y corresponden en exclusiva a cantoras campesinas de rodeo, como las incluidas en el disco Aires tradicionales y folklóricos de Chile (1944) editado por la Universidad de Chile. La industria musical empleó este término para designar, por sentido común y por desconocimiento de los cultores originarios, lo que desde un punto de vista urbano ha sido considerado "folclor": figuras de la música típica urbana o recopiladoras. Pero según la nomenclatura son definiciones distintas: los sujetos que investigan el folclor con criterio académico son los "folcloristas"; los cultores naturales son llamados "folclóricos".

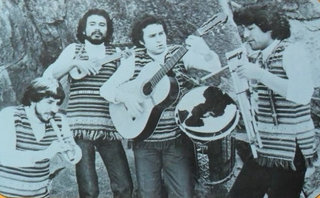

Autor, compositor y fundador del grupo Altiplano en 1976, Mauricio Aquiles Vicencio Alquinta es chileno pero está radicado desde 1978 en Quito (Ecuador), donde se dedica a la divulgación de la música andina. Ejecutante de instrumentos de vientos, cuerdas o percusión, como prueba su discografía solista, Vicencio es el compositor principal de decenas de grabaciones, y ha efectuado trabajos de investigación sobre chamanismo, organología, armonía, ritmos andinos e historia de las culturas andinas con seminarios y charlas por América Latina y Europa.

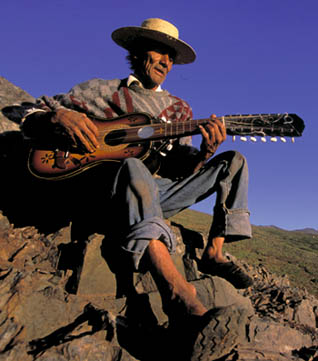

Se llamaba Osvaldo del Tránsito Ulloa Lobos, pero quienes lo conocieron saben que su nombre más familiar era «Chosto», y que era una de las eminencias de la poesía popular en Chile. Nacido en el fundo El Principal de la ciudad de Pirque que siempre fue su hogar, Ulloa fue un devoto del canto a lo divino y un cultor natural del guitarrón chileno, herencias recibidas de su padre, Manuel Ulloa Cortés, también cantor a lo divino, que Chosto cultivó en encuentros de canto y guitarrón hasta su muerte, el 7 de octubre de 2010.

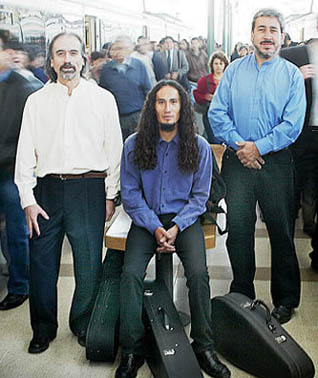

El Ensamble Tradicional Chile es un conjunto de tres nombres, tres instrumentos y tres sensibilidades alrededor del folclor: el investigador de los finares de guitarra campesina y guitarrista clásico Sergio Sauvalle Echavarría, el guitarronero y payador Manuel Sánchez y el rabelista José Cabello cierran este círculo alrededor de las cuerdas de una profunda tradición folclórica. La suya aparece como una propuesta de reobservación de las sonoridades y los lenguajes que les competen, junto con la idea de proyección de un folclor nunca estático.

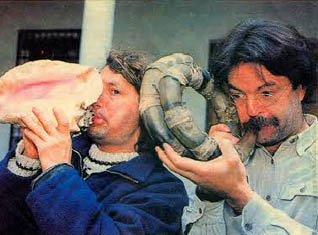

Como «un mix entre investigación e interpretación musical» definen su trabajo los integrantes de La Chimuchina, un grupo de existencia intermitente que ha realizado una labor única en la difusión de instrumentos y formas musicales precolombinas. Su génesis estuvo vinculada a la investigación arqueológica, y en su formación han compartido espacio profesionales venidos de áreas de investigación como la antropología, el diseño, la etnomusicología y la música popular (por la experiencia al respecto de Cuti Aste, el único músico profesional en su formación).

Una aproximación libre al folclor como raíz de todas las músicas ha llevado adelante Tatiana Passy Lucero González —más adelante rebautizada como LaTaty— a través de una creación mestiza que se proyecta desde allí. Esa experiencia también la alineó alinearse con la llamada "resistencia ternaria", concepto acuñado por el bajista Ernesto Holman, uno de sus profesores. Su primer disco es Küla (2020), una edición de doble temática entre la música de las raíces folclóricas y la transformación de esas mismas raíces, donde pone énfasis en los ritmos naturales de tres tiempos, principalmente representados por la cueca.

Como intérprete y a la vez autora, Florencia Gallardo di Girólamo se ha instalado en una escena de cultores de los cantos folclóricos latinoamericanos de mediados de los años '10, en una suerte de continuidad de las propuestas iniciadas dos décadas antes por voces mayores como las de Francesca Ancarola, Magdalena Matthey y Elizabeth Morris, las tres más visibles en la transición. Su álbum debut, Remover la tierra (2017), fue entonces un ejemplo de esa diversidad en el enfoque, con recopilaciones de temas tradicionales, interpretaciones de otros autores y una cantautoría propia que toma la raíz del folclor y la reorganiza con las herramientas de sus tiempos.

Entre la valiosa comunidad de poetas populares de la ciudad de Pirque, Juan Pérez Ibarra es el más dedicado a la tradición del canto a lo divino o poesía popular de inspiración religiosa. Discípulo y compañero de Osvaldo Ulloa y Santos Rubio, cantor, poeta popular y guitarronero, es también cuasimodista y ministro de la comunión, además de gestor de encuentros en torno al canto popular y al guitarrón.

Matato'a —que en lengua Rapa Nui significa «la mirada del guerrero»— es un grupo de música y danza de Isla de Pascua que desde 1996 fusiona los instrumentos y composiciones tradicionales del folclor de Rapa Nui con la música polinésica, latinoamericana, el reggae y rock. Es el grupo que grabó "E nua e koro", la canción principal de la teleserie "Iorana" (1997), de TVN, que fue el punto de partida de una carrera que han extendido por cinco discos y varias actuaciones internacionales.

Los del Maipo son un grupo de música de raíz y fusión latinoamericana liderado por Alfonso Ureta, que en 2010 nació en Pirque como resultado del dúo que formó junto al músico Fernando Iglesias en voz y composición. A ellos se sumó más tarde una banda ampliada que trabajó en la elaboración y producción de su primer disco, Son pa'l mundo (2013). Allí desplegaron sonidos de esa raíz campesina, como cuecas y tonadas con guitarrón, pero también ritmos y danzas como vallenato colombiano y vals peruano.

Varias décadas de trabajo en la música de raíz latinoamericana, con fuertes influencias de Europa y del folclor más profundo de Chile, hacen de Inti-Illimani una escuela de sonido y ética para la cultura nacional. Si bien el conjunto se formó en 1967 para dar vida a un repertorio de orientación andina, su larga trayectoria, su paso por el exilio en Europa y las incesantes búsquedas de sus músicos lo han convertido en un espacio de creación y evolución sonora de las más trascendentes. La presente ficha biográfica se concentra en la historia de sus inicios y desarrollo hasta la división del conjunto en dos facciones, ambas activas en un regular y saludable trabajo musical, aunque paralelo: Inti-Illimani ® e Inti-Illimani Histórico.

Altiplano es uno de los grupos que, iniciados en Chile, han desarrollado en el extranjero su trabajo en torno a la música latinoamericana. Fundado por Mauricio Vicencio Alquinta en 1976, el conjunto se ha mantenido activo entre Ecuador y frecuentes viajes a Suiza y Noruega, países en los que ha actuado en vivo y ha grabado los más de veinte discos que componen su catálogo (no todos ellos disponibles en nuestro país).

El guitarrón, o guitarra grande, uno de los instrumentos más tradicionales de la música en Chile, tiene a un maestro primordial en Juan de Dios Reyes Bahamondes. Reconocido como tal por los principales cantores y tocadores de Pirque, su nombre es una escuela de guitarroneros y cantores a lo humano y lo divino de esa ciudad, que fue su cuna y permanece como el lugar donde se concentra la tradición. La vida de Juan de Dios Reyes estuvo entrelazada con las de compañeros y discípulos. Además de ser primo del errabundo Lázaro Salgado (n. 1902), fue suegro del cantor y guitarronero Manuel Saavedra (n. 1922) y maestro de Santos Rubio (n. 1938), quien lo conoció en vigilias de canto a lo divino de los años '50 en Pirque. Junto a Manuel Ulloa Cortés, padre de Osvaldo Chosto Ulloa (n. 1936), Juan de Dios Reyes ha sido reconocido por el propio Santos Rubio como uno de los responsables de que no se perdieran las tradiciones del guitarrón y el canto a lo poeta en Pirque.

Cada vez que el más reconocible cantante de Inti-Illimani, José Seves, entona el homenaje a Víctor Jara que es "Canto de las estrellas", se escuchan los versos de Moisés Chaparro. Es la composición con que este autor ha trascendido hacia el gran público en su rol de compositor, con la base que le dan sus completos oficios de cantor, poeta popular y payador, su faceta más frecuente.

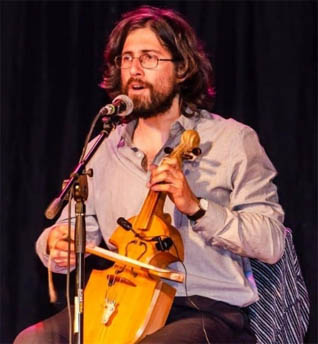

Varias líneas describen a Ignacio Reyes Guzmán en la música. Es payador, poeta popular, cantor, educador y multiinstrumentista. Como cultor del rabel, colonial instrumento de cuerda frotada previo al violín, llegó a publicar un profundo trabajo de recopilación que contribuyó al campo de la investigación y la divulgación del folclor a través de un repertorio de tonadas interpretadas con el rabel: Pretendo de hacer un ramo. Reyes ha sido también director del conjunto Décima Orquesta, un proyecto contemporáneo que vino a proponer una nueva idea para la paya.

Con el nombre de un pueblo tarapaqueño, Huara es referencia de trabajo en la música andina forjada en Chile, caracterizada en su caso por exploraciones de alto rigor y atrevida exploración a través de la fusión instrumental latinoamericana. Relevantes músicos han sido parte de su historia, y su marca de influencia ha sido reconocida por conjuntos tan populares como Illapu.

Dúo de cuecas formado en 1962 por Claudia Martínez e Inés Sotelo, cuando esta última había ya detenido su trabajo junto al Dúo María-Inés. Su nombre, inspirado en la popular composición homónima de Jaime Atria, fue autorizado por el propio autor para identificarlas. Se anotan cuatro LP en su trayectoria, que avanzó hasta fines de los años 80, activas sobre todo como cantoras de rodeo. «Usted las conoce, las admira. Una de las mejores parejas corraleras del país —las describe el anuario 1975 de la Asociación de Criadores de Caballares y de la Federación del Rodeo Chileno—. Siempre disputando los grandes champions. Siempre alegres, chilenísimas. Chispa, picardía y corazón del rodeo […], con su profunda devoción criolla este dúo se hizo parte del rodeo. Son como una prolongada canción de apiñadero, y puntos buenos. Son ese fondo musical indispensable para que medialuna entregue su propia melodía».

La pequeña localidad de Monte Águila, en la Octava Región, le dio al chileno José Sepúlveda su primera visión de mundo y, más tarde, el apodo que lo haría conocido en todo el país. Pese a no haber ganado premio alguno, El Monteaguilino fue estrella en el Festival de Viña 1988 y hasta hoy se cuela a radios folclóricas, fiestas y jornadas dieciocheras con “Caballito de metal”, la famosa canción del «tren y su chiqui chiqui cha / que alegra el triste corazón» .

Las figuras parentales de los músicos chilenos Patricio Manns y Fernando Carrasco coinciden en el punto de partida de Sur-Gente, uno de los conjuntos que con el nuevo siglo retomaron y desarrollaron la herencia artística del movimiento de la Nueva Canción Chilena. Formado por discípulos de ambos artistas, el grupo editó un disco, Sur-Gente (2001), en el que dispuso un repertorio de canciones recopiladas e inéditas, y se mantuvo activo durante cuatro años.

Compositor, investigador y multi-instrumentista Francisco Campos ha transitado por amplios territorios de las músicas actuales y las raíces del folclor, a través de canciones contenidas en discos de distinta naturaleza e investigaciones que ha realizado en relación al guitarrón de la zona central, en especial de Pirque, y las festividades ancestrales de los bailes chinos del Aconcagua.

La actriz Patricia Díaz Vilches y la pianista Claudia Belén Mena Cáceres formaron El Parcito, un dúo de repertorios tradicionales y folclóricos centrinos, que fueron parte de la oleada de conjuntos de cueca femenina que tuvieron intensa actividad a lo largo de la década de los 2000. Con el tiempo su trabajo se amplió a la interpretación de tonadas, valses, polkas y otros ritmos, luego de que ambas cultoras iniciaran un estudio directo con los folcloristas e investigadores Margot Loyola y Osvaldo Cádiz.