1980

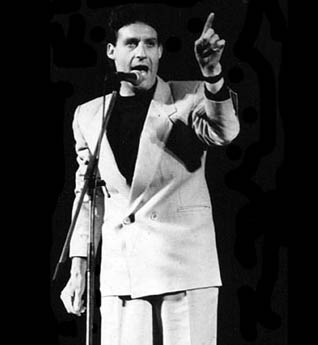

El registro y los modos del crooner han sido los más cómodos para que José Luis Arce despliegue su gusto por el canto, practicado en su caso por más de cuatro décadas y con una presencia televisiva y en escenarios que, por períodos, ha sido intensa. Aunque la asociación inmediata de su nombre lo acerca a Frank Sinatra —«el Sinatra chileno» ha sido una presentación en vivo y en impresos para promocionar mejor sus shows—, su repertorio acoge también canciones popularizadas por Tom Jones, Barry White, Neil Diamond y Lou Rawls; entre otras figuras de la música popular en inglés, sobre todo famosas en los años sesenta y setenta. Invitado habitual a "Sábados gigantes" en los años de más alta sintonía de ese programa, un segundo lugar en el Festival de la OTI-Chile (1989) y otro en el Festival de Viña del Mar 1990 se cuentan entre las conquistas de su trayectoria. Arce es un cantante activo en vivo, integrado también como cantante del extenso ensamble de la Universal Orchestra.

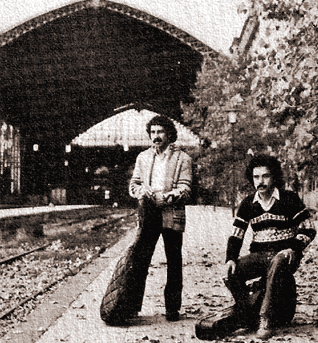

El grupo Semilla es el valioso testimonio de la música de los años '70, de aquellos sectores de la sociedad más golpeados por la dictadura militar. Fueron ex rockeros de poco más de 20 años los que dieron vida a Semilla a mediados de los '70. Se presentaron en los escasos escenarios de esos años, como la Peña Doña Javiera, y en 1981 editaron un cassette con el sello Alerce. Canciones que hablaban de su oficio musical, de esperanzas de cambio y de historias nacidas en contextos de represión fueron el repertorio de una historia que terminó al poco tiempo. Uno de ellos, Jorge Venegas, inició un camino solista y, años después, Semilla fue tributado desde el punk rock de Los Miserables.

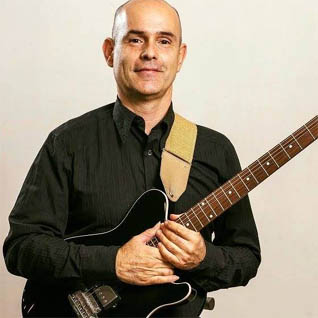

Emilio García es uno de los solistas de la guitarra eléctrica mejor dotados y más virtuosos en el campo del jazz-rock. Alcanzó prestigio e identidad como líder desde mediados de los '90, a la cabeza de poderosos tríos que lo llevaron a ser el heredero de una atlética guitarra de fuerza rockera y aventura jazzística detrás de sus antecesores, Alejandro Escobar (líder de Quilín), Edgardo Riquelme (de Cometa y Alsur), John Clark (de Kameréctrica), Eduardo Orestes (de Ensamble) y Vladimir Groppas (de La Red).

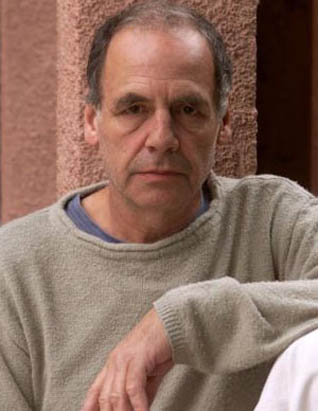

Con estudios en Chile, Alemania y Francia, además de un fuerte vínculo familiar con la música (su madre es la destacada compositora Leni Alexander), Andreas Bodenhofer ha abordado la composición desde ámbitos inusuales, vinculados no sólo a su formación, sino también a sus diversas —y, a veces, atípicas— inquietudes. Entre sus marcas de identidad como creador están el apego a la literatura, como lo demuestra su trabajo de musicalización de poesía chilena, así como la disposición a cruzar su trabajo con el de músicos y vocalistas provenientes de mundos diversos. Bodenhofer ha realizado música para teatro, televisión, documentales y cine. Su obra fusiona, como pocas en el país, códigos del mundo audiovisual, literario y escénico.

Vladimir Vega es parte de una legión. Su nombre es uno de los que se entretejen en la diáspora de músicos desperdigados en el mundo por el destierro de la dictadura chilena, y vive desde 1978 en Inglaterra, donde ha desarrollado un trabajo en torno a la música andina y latinoamericana, a solas y en grupos como Antara, Alianza y Quimantú. Pero es además un elegido. Actor y guionista aparte de músico, es el protagonista de la historia que el cineasta Ken Loach dirige en 11'09''01. September 11 (2002), la película en la que once realizadores del mundo muestran distintas miradas sobre los atentados de 2001 a las Torres Gemelas, y en la que Vega imprime un testimonio tan personal como universal.

Probablemente sea la agrupación chilena con mayor rotación de integrantes en su historia: cincuenta y cuatro. También, la de más de más altas ventas de un disco sencillo: 600 mil, según cifras reportadas por Camilo Fernández, productor musical que en 1962 publicó en el sello Demon "El rock del Mundial". Lo que es seguro es que Los Ramblers, banda capitalina surgida en los albores de la Nueva Ola, es la más original y genuina de entre una generación que, en su gran mayoría, se limitó a imitar modelos extranjeros. El citado hit mundialista, y canciones como "Prende una mechita" y "Eres exquisita" son el más reconocible legado del grupo, el cual continúa hasta hoy animando veladas puntuales, capitalizando un recuerdo que ya supera el medio siglo de vida.

Integrada al conjunto Cuncumén desde 1960, Mariela Ferreira se transformó en su directora a contar del recambio de integrantes de 1962, luego del disco El folklore de Chile vol. IX - Geografía musical de Chile (1962), y se ha mantenido a la cabeza del grupo, vigente hasta hoy con cincuenta años de carrera cumplidos. Durante el exilio a causa de la dictadura, Mariela Ferreira vivió en Suecia y grabó como solista dos LPs marcados por el espíritu de resistencia política. Regresó a Chile en 1992, año desde el cual se mantiene en la dirección de Cuncumén.

Cerca de su debut como conjunto, Los Aucas tuvo un estreno masivo que marcó por años su historia, cuando en 1982 participaron junto a Pedro Messone con la canción "La tejedora", de Sandra Ramírez, en la competencia folcórica del Festival de Viña del Mar. El tema se volvió excepcionalmente popular, y el conjunto iba a volver a ese escenario a defenderla en la competencia histórica organizada en su edición del año 2000. Pero Los Aucas son un grupo de raíz folclórica de vida propia, con varias publicaciones, e idas y venidas por cambios y disputas entre sus integrantes, que los ha llevado a períodos de pausa y presentaciones en «facciones». Su discografía integra ritmos chilotes, y ritmos nortinos, de zamba, candombe y son.

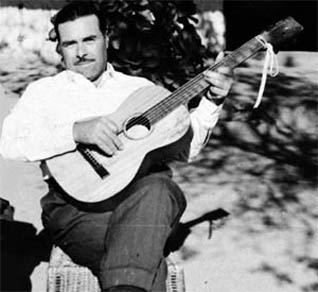

Honorio Quila es uno de los veteranos cultores del guitarrón y la poesía popular en Chile. Cantor a lo humano y lo divino, es un referente para cultores más jóvenes y se mantuvo activo hasta su muerte entrado el nuevo siglo entre las nuevas generaciones de cantores a lo poeta.

Poeta, cantora campesina, divulgadora del folclor centrino y activista de la Región del Maule, aplicada a la tradición desde sus 12 años de edad. Ha cultivado la guitarra traspuesta y el canto a lo humano, participando de festivales (entre ellos, el Festival del Huaso de Olmué) y encuentros que la han llevado por gran parte del país. Se ha autodefinido como una «mujer guerrera», que ha podido sanar múltiples dificultades a través del canto. Además de grabar cassettes y discos, en 2022 llevó a cabo el proyecto Fondart «Al encuentro de las cantoras campesinas del Maule», en el que recorrió la región realizando un catastro y reconocimiento de exponentes del canto campesino en la zona. Parte de su historia personal y en confluencia con otras cantoras quedó registrada en el documental Yo no canto por cantar , que fue premiado como el mejor documental nacional en el Festival IN-EDIT de 2024.

Uno de las pocas bandas chilenas que desde los márgenes de la industria ha tendido puentes entre décadas ha sido Fiskales Ad-Hok. Muchos nombres asociados al punk surgidos en medio del interesante momento creativo que motivó la resistencia a la dictadura fueron quedando en el camino o se vieron agotados una vez que Chile entró en la transición democrática. Pero Fiskales Ad-Hok ha ido encontrando con los años nuevos blancos de denuncia, ampliando su grito hasta asegurarse de que a nadie le sea fácil evadirlo. Su discografía, su trayectoria, y sus decisiones de autogestión la convierten en un grupo de referencia para el punk, la canción de denuncia y el rock independiente en nuestro país. Late en sus discos un mismo pulso de arrojo y disconformidad, capaz de convertir sus canciones en dardos veloces contra autoridades, promesas vacías y, a veces, hasta contra ellos mismos. Su sistema de trabajo autogestionado ha resultado de gran influencia para varias bandas formadas a la luz de su ejemplo, y demuestra que incluso un grupo de punks chilenos está capacitado para manejar su propia empresa (el sello C.F.A.), organizar giras a Europa, y agitar los escenarios locales sin más ayuda que la de sus fans. «Antifascistas, antisexistas y a favor de la autogestión», según propia definición, Fiskales Ad-Hok es, además, un grupo de características únicas en la historia de nuestro rock, con vaivenes en su historia y formaciones pero un trabajo activo por más de cuatro décadas. En febrero de 2025, la banda anunció una pausa que se hizo efectiva de inmediato.

El guitarrista Alberto Cumplido fundó Quarto Mundo en Barcelona en 1984. Un proyecto de ensamble de cámara —de intermitencia entre actividad y silencio— ideado como una vía de acceso y proyección de cierta música de su catálogo que no estaba escrita para guitarra solista, duetos (con el percusionista Ricardo Vivanco) o tríos de jazz contemporáneo.

A lo largo de la historia de la música popular chilena, la Retaguardia Jazz Band se adjudicó una emblemática posición de estandarte del jazz tradicionalista, sobrepasando largamente a la gran cantidad de conjuntos hot que surgieron a través del tiempo con la misma facilidad con que pronto desaparecieron. Manteniendo intacto su carácter de agrupación compuesta por músicos aficionados, este ensamble fundado en 1958 pasó a ser en sí misma una institución nacional a partir de la “preservación jazzística”, todo un concepto en Nueva Orleans, donde espacios como el antiquísimo club Preservation Hall y su banda se han encargado de perpetuar este clásico estilo.

Cecilia Astorga es una precursora. Se la considera la primera mujer payadora, desde que a fines de los años '90 se integró a la práctica de la décima improvisada en el contexto escénico frente a un publico. Ello fue determinante para la gestación de una escena femenina de payadoras que tomó cuerpo en las décadas siguientes, delineó una apertura de espacios y de cierto modo vino a transformar siglos de una tradición que vedaba la paya con guitarrón a las mujeres. «Payadora de las artes poéticas y musicales populares chilenas» se ha definido ella con sencillez, pero si hay que ahondar en el impulso íntimo que mueve su creación puede recurrirse a la presentación de una de sus muchas décimas: «Amo mis dedos hablantes / en una noche despierta / amo la ilusión incierta / con silencios abundantes…».

Sudamérica fue el destino no sólo metafórico, sino real, de varios grupos chilenos iniciados en los años '70, como Viento del Sur, Agua y Fusión Latina, y los dos primeros tienen en Brasil un denominador común. Si Agua partió en Santiago y fue a ese país a hacer casi toda su carrera, Viento del Sur, al revés, nació en Sao Paulo en 1979 y volvió a Chile, donde fue parte activa del circuito del Canto Nuevo por la vía de la fusión latinoamericana y con canciones como ''Margaritas'' y ''Corazón de piedra''. Editaron discos desde su regreso y se mantuvieron activos hasta 1986. y desde 1997 recomenzaron la historia, con el músico José Miguel Marambio como impulsor y único fundador a bordo.

Pedro Villagra fue uno de los primeros músicos en incorporar el saxofón a los ambientes de la fusión y la música latinoamericana, lo que expandió un sonido y una narrativa que venía tomando forma desde los años de exilio de los músicos de la Nueva Canción Chilena. Integrante de agrupaciones fundamentales en esta línea, como Huara, Santiago del Nuevo Extremo e incluso Inti-Illimani tras su vuelta a Chile, el peso de Villagra lo sitúa entre los nombres fundamentales de una generación de jóvenes universitarios creadores de los años '70 y '80 que se consolidaron en los tiempos modernos. Tras esas dos primeras décadas, el saxofonista, guitarrista, compositor y más adelante también cantautor, se inició en una ruta muy personal en el desarrollo de la fusión latinoamericana, y de paso contribuyó a acercar el jazz al mundo del folclor.

Nacida en Maipú en 1970, Arena Movediza es una de las agrupaciones que, junto a Tumulto, pude aspirar al título de banda fundacional del hard-rock chileno. Al conjunto le tocó trabajar en tiempos extraños, de polarización primero y represión (y toque de queda) después. Lo hicieron de modo convencido por más de una década, con la guía del sonido eléctrico y una opción de vida disidente como brújula. Sus publicaciones se concentraron en los años ochenta, y su historia muestra una larga lista de integrantes y períodos extensos de pausa (incluso con un intento de refundación, bajo el nombre Arena Rock, por parte de tres de sus fundadores, hacia 2001), que en todo caso mantienen activo el nombre y al baterista fundador, Carlos Acevedo.

Reconocida periodista, conductora de televisión y locutora radial desde la década de 1990, Tati Penna inició su historia musical como integrante del grupo Abril cuando tenía 18 años. Era estudiante de Periodismo y llamó la atención por su poderosa voz de contralto. Fue solista de una formación que se hizo parte de los circuitos del Canto Nuevo con un repertorio de raíz latinoamericana, grabó un cassette y compitió en la competencia folclóricoa del Festival de Viña del Mar de 1982, con la "La semilla", de Pato Valdivia. Luego de la separación del grupo, inició una carrera propia como cantante que mantuvo intermitentemente, durante el tiempo en que se convirtió en conductora de televisión.

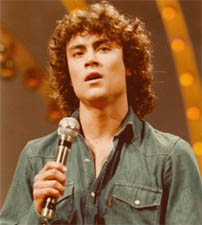

Perteneciente a la generación joven de cantantes del "Ranking juvenil" de "Sábados Gigantes", Pablo Bravo es el solista que no siguió en la industria pop una vez que obtuvo el concurso televisivo, superando a Luis Jara, Myriam Hernández, Soledad Guerrero e Irene Llano, entre otros. Ganó una antorcha de plata en el Festival de Viña del Mar de 1986 junto a sus compañeros de ese espacio televisivo. Falleció tempranamente, en diciembre de 2009.

Estrella juvenil indiscutida de la Nueva Ola, pero voz duradera incluso más allá del auge de ese movimiento, Luz Eliana participó de la época de gloria de la radiodifusión chilena asociada al fomento de la industria, y logró combinar el impacto popular de sus grabaciones con su interés por el jazz y la música negra, gospel y soul. Ganadora del Festival de Viña de 1968, su difusión se apoyó primero en radios y revistas, y más tarde en televisión.