Música contemporánea

El concepto de música contemporánea se aplica a la música académica o docta creada después de 1945. Sus inicios se remontan a tres décadas antes cuando autores como Edgard Varese, Igor Stravinsky, Arnold Schoenberg, Anton Webern y Alban Berg plantearon cambios radicales sobre la armonía, la melodía y el ritmo. Es la época del expresionismo musical, la atonalidad, la dodecafonía y el neoclasicismo. A fines de la década de 1940, una nueva generación continúa con esos quiebres, dando origen a los cambios más rápidos y progresivos que conozca la historia de la música occidental. Se cuestionan entonces la naturaleza de la música, la notación, los actos de composición e interpretación y el lugar de la música en la sociedad. En los países europeos se prefiere el término "nueva música" y bajo su alero surgen corrientes como el serialismo integral, la música aleatoria, la música concreta, la música electroacústica y el minimalismo, las que son asimiladas de distinta manera en Chile por una generación de compositores a partir de la década de 1950.

Percusionista de formación académica pero también con un tránsito hacia proyectos de música popular como el emblemático grupo de pop-soul Matahari, Marcelo Espíndola ha desarrollado una investigación propia en el campo de la música electroacústica. Como parte de las primeras generaciones de compositores del resurgimiento de esta música, en 2004 se integró a la Comunidad Electroacústica de Chile y ha sido uno de los gestores de mayor data en el festival Ai-Maako. Resultado de todas esas experiencias es el álbum de obras acusmáticas que expuso como compositor con el título de De un tiempo a esta parte (2020). En sus primeros tiempos de instrumentista, con adiestramiento en la Universidad Católica, Espíndola integró el Grupo de Percusión UC, entre 1991 y 2006, período en el que participó en las grabaciones de los dos volúmenes de Música chilena para percusión. En el intertanto fue uno de los integrantes de la primera formación estable del citado Matahari, a partir de 1997, como versátil percusionista. Su sonido aparece en tres álbumes de la banda.

El paso de la electrónica intuitiva a la electrónica académica ha marcado el derrotero de Alejandro Albornoz (también presentado como Mankacen), compositor, improvisador, artista sonoro y visual e investigador que participó en la revitalización de la música electroacústica chilena desde mediados de los años 2000, y junto a compositores como Federico Schumacher y José Miguel Candela, principalmente con la puesta en marcha del festival Ai-Maako. Su ciclo de tres álbumes titulado Fluctuaciones vino a registrar los tiempos en que Albornoz se instaló en forma definitiva entre esa generación de autores de música acusmática.

Los propósitos creativos de un músico como Juan Pablo Cáceres iban a estar mucho más lejos que su paso por el rock experimental como el primer baterista del grupo Yonhosago, del que se retiró en 2003 tras grabar Album 1 (descuento). Como ingeniero estructural y compositor contemporáneo, Cáceres se convirtió en un continuista de la tradición electroacústica iniciada por ingenieros-compositores como Juan Amenábar y José Vicente Asuar. Desde esa plataforma llegó a formar parte de los nombres de la generación de los 2000 que trabajó con formas como la “computer music” y fondos como el “tiempo real”.

Junto con su participación como guitarrista en MediaBanda, agrupación a la que llegó en 2013 para integrarse a una de sus más determinantes renovaciones, Aurelio Silva Sáez exhibe un trabajo como compositor de música contemporánea que lo ha situado en varios espacios y narrativas. Su propuesta transita desde la música de cámara propiamente instrumental, hasta la electroacústica pura y dura y la producción a través de medios tecnológicos. Y ello se puede comprender en un proyecto titulado Cuadríptico, un ciclo de partituras de diverso enfoque y formato publicadas como una saga de cuatro álbumes.

Solovera es un compositor y músico con estudios fuera de Chile, sobre todo en Austria y Eslovenia, pero cuyo trabajo de creación se ha realizado fundamentalemente en Chile a partir de los años '90. Su nombre es parte de una nueva generación de músicos doctos, que se adcriben a las nuevas vertientes de la música comtemporánea (como la música pura), pero con una obra que se distingue por la trascendencia de esos códigos y se llegada a audiencias mayores.

Las músicas vernáculas diaguita y aymara, los bailes chinos de la fiesta de Andacollo, la guitarra traspuesta, el guitarrón chileno, y el jazz contemporáneo describen los frentes creativos de Orlando Sánchez, músico instalado en la escena de Coquimbo, y quien en 2012 hizo su estreno en el disco con una propuesta de mestizaje y manifiesto musical: Antijazz, grabado en directo desde el Observatorio Cruz del Sur, de Combarbalá.

A pesar de la brevedad de su carrera y la parálisis que le recluyó a una silla de ruedas casi toda su vida, Roberto Falabella produjo algunas de las obras más originales y trascendentes en la historia de la composición chilena, consideradas únicas en su combinación de folclor y modernismo. “Estudios emocionales” es su obra más célebre y una de las más sesenta que completó en su corta vida, donde además fue militante político y un referente de la Música Contemporánea chilena.

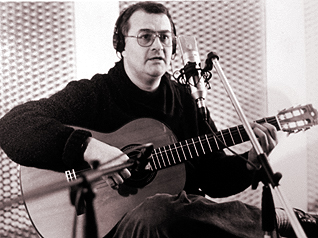

Fernando Carrasco es un musico versatil. Compositor, formador e intérprete eximio de guitarra, charango, acordeón y otros instrumentos, ha sido protagonista de distintos momentos de la historia musical chilena. Llegó a Santiago a los 18 años a estudiar al Conservatorio de la Universidad de Chile, y en apenas dos años fue parte los conjuntos de la Nueva Canción Chilena, Huamarí, Dúo Coirón y una etapa de Los Curacas. Tras el golpe de 1973, integró Barroco Andino, y desde 1977 inició su trabajo solista, donde ha desarrollado varios discos con Aranto, un elenco de diversas formaciones que ha estructurado en función de cada uno de sus proyectos. El 2009 se integró a Quilapayún, un conjunto del que estuvo cercano desde los años 70, y adonde aporta su voz de barítono, composición de canciones y la ejecución de arios instrumentos. Al mismo tiempo, ha sido compositor y arreglador , y el 2020 fue investido como Decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Mario Feito ha sido uno de los pianistas de jazz contemporáneo que mayor énfasis pusieron al formato del trío. Su formación académica y clásica también repercutieron en una obra de marcada intención camerística, de modo que los sucesivos tríos, y desde luego también otros ensambles bajo su liderazgo, evidenciaron aspectos tanto de un jazz de la llamada tercera corriente, como de la música contemporánea. Forma parte de una generación de solistas de los '90, junto a Carlos Silva, Gonzalo Palma, Felipe Riveros, Pablo Vergara, Ariel Pino, Carmen Paz González y Lautaro Quevedo, que reubicaron el peso del piano como instrumento protagónico del jazz.

Su enigmática figura será siempre un misterio sin resolver del todo. José Vicente Asuar es uno de los creadores fundamentales en el campo de la música electroacústica en Chile y en Latinoamérica, reconocido ampliamente en Europa. De su obra referencial, "Variaciones espectrales" (1959), los investigadores han señalado que se trata de primera creada ciento por ciento a través de dispositivos electrónicos. Pero eso no es todo. El temprano espacio de discusión e investigación del que fue protagonista en 1958 en la Universidad Católica, y sobre todo la construcción del famoso Comdasuar (1978), el primer computador diseñado de manera independiente para la creación de música, lo definieron en distintos sentidos como un pionero absoluto. Su muerte a los 83 años en 2017, vino a poner punto final a una era de creación.

Compositora proveniente del mundo académico, Carmen Aguilera es una de las tres exponentes femeninas del piano jazzístico contemporáneo, junto a Carmen Paz González y Carla Romero, sin considerar a Tania Naranjo, que tuvo una vida musical en Suecia. Si bien fue formada en la Universidad de Chile en la música docta, derivó en el campo del jazz, donde se desarrolló mayormente como autora. Además de contar con un catálogo de obras de cámara, ha realizado sesiones de piano solo, piano trío y quinteto, pero sobre todo en una propuesta que ha explorado los cruces entre las tradiciones del jazz y las tradiciones doctas.

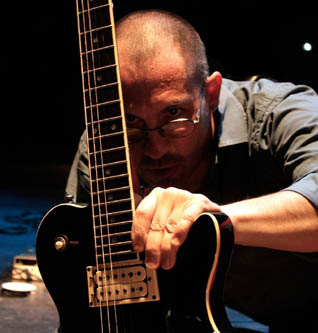

Desde la guitarra utilizada como una herramienta no convencional, Ramiro Molina ha sido uno de los solistas más comprometidos con la música liberada, un referente en este campo de la experimentación desde los comienzos del siglo. Compositor pero sobre todo improvisador, sus discursos acerca de la creación en tiempo real fueron definiéndose conforme avanzó el tiempo, primero desde el jazz de vanguardia con el grupo Fedón (1996), más tarde con el trío de experimental Turangalila (2001), y finalmente con sus diversos ensambles y asociaciones con diversos cultores de la improvisación que tuvieron espacio en Piso 3, gran epicentro capitalino de esta corriente, creado por el propio Ramiro Molina.

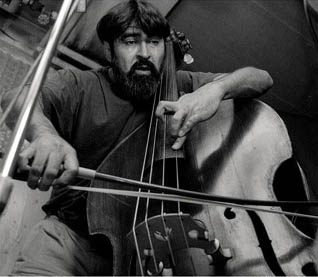

El norte profundo está presente en la música y la poética de Enrique Díaz, contrabajista, compositor, improvisador y experimentador cuya historia musical tuvo intensos capítulos en el Chile de la dictadura y en Alemania, país donde llegó para estudiar en 1987 y donde permaneció hasta 2006. Ese año regresó a su país para convertirse en académico de la Universidad de La Serena. Creativamente, Díaz ha realizado trabajos en frentes diversos, desde la música clásica y contemporánea hasta el jazz moderno, la fusión, la música étnica y la improvisación libre.

En países del Mediterráneo oriental la palabra 'aksak' representa las métricas irregulares, mientras que 'tacet' es la notación que indica silencio en una partitura. Ambos conceptos se unieron en la propuesta de los guitarristas Andrés Pantoja (n. 1981) y Cristián Alvear (n. 1979), de respectiva formación en las universidades Católica y de Chile. También fundadores del conjunto de cámara Cuarteto Latinoamericano de Guitarras (2006), una vez que salieron de ese ensamble se concentraron en este proyecto musical de formato variable (dúo, ensamble y colectivo), que se dedicó a interpretar obras para guitarra de compositores contemporáneos, pero además tuvo un acercamiento importante a la exploración de la música improvisada y al arte sonoro. A comienzos de 2011 Pantoja y Alvear editaron su disco debut, Dúo, con piezas de Astor Piazzolla, el cubano Leo Brouwer y el yugoslavo Dusan Bogdanovic, y luego actuaron en las Semanas Musicales de Frutillar de ese año.

Conocido inicialmente como el pianista del grupo de rap, jazz y rock Cómo Asesinar a Felipes, Marcos Meza ha tenido en paralelo una trayectoria como compositor de música de cámara con un carácter incidental, o derechamente música para medios, que lo ha acercado al campo de la banda sonora para imagen. Como él mismo lo plantea se trata de una música para la "sincronización de elementos existentes o inexistentes". También productor y arreglador, su incesante vínculo con músicos en distintos campos, las vanguardias, la electrónica de escucha, la improvisación y el pop, marcaron en Meza una versatilidad creativa que luego se acrecentó durante su época de vida en la ciudad de Berlín.

Un enfoque percusivo que se mueve entre la tradición del jazz mainstream y la experimentación avant-garde grafican el trabajo de este baterista, aunque no es lo único que lo representa. Matías Mardones es además compositor de una música contemporánea libre, que ha llevado en paralelo a su trayectoria como músico de la escena jazzística, a la que se incorporó definitvamente a mediados de los años 2000 como colaborador de los hermanos Diego y Hugo Manuschevich y su elenco de músicos del colectivo Núcleo de Resistencia Estética.

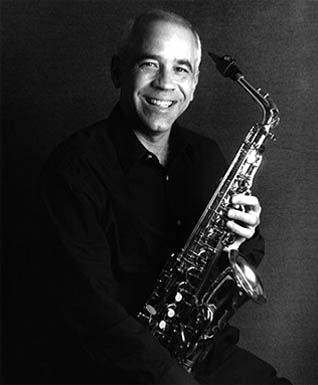

Saxofonista de todos los registros, soprano, alto, tenor y barítono, además de la flauta traversa, Jaime Atenas Sánchez es reconocido como una de las torres del grupo Congreso. Allí llegó como un joven músico de la Quinta Región para grabar el disco Pájaros de arcilla (1984) y desde entonces fue un referente en el sonido en transformación y consolidación para el conjunto. Pero su historia como nombre propio lo sitúa en el amplio abanico de músicas, como saxofonista en orquestas de baile y televisión y también en bandas de jazz-rock y ensambles de cámara y orquestas sinfónicas, donde mostró un amplio conocimiento de los lenguajes musicales junto con la diversidad de los timbres de sus instrumentos.

Zeraus es un ensamble de vientos dirigido por Leonardo Arias, uno de los fundadores del grupo de rock avant-garde Akinetón Retard. Para dar curso a sus composiciones, reunió a intérpretes de instrumentos de viento en una rotativa de nombres y formatos, desde el cuarteto y el quinteto, al dúo. Algunos de los músicos que tocaron junto a Arias en este conjunto son el saxofonista alto de jazz Paulo Montero y el ex saxofonista de los propios Akinetón Retard y del grupo Cocodrilos con Martini, Rodrigo de Petris.

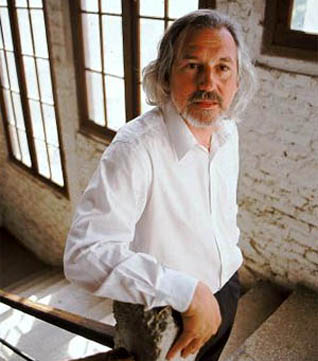

Alejandro Guarello es un nombre fundamental en la música contemporánea chilena, avalado por un trabajo como compositor, formador y académico (es actualmente el director del Instituto de Música de la Universidad Católica). Formado en la Universidad de Chile, donde fue discípulo de Cirilo Vila, en 1984 viaja a becado a Italia y se perfecciona con los maestros Franco Donatoni en Roma y Giacomo Manzoni en Milán. Hace suyo el lenguaje de la música pura, y, desde esa plataforma, ha compuesto casi 60 obras, premiadas dentro y fuera de Chile.