Cueca

Con siglos de historia, de viajes y transformaciones, la cueca es una tradición apasionante en la música de Chile. Ha sido llamada cueca, chilena, zamacueca, marinera y zamba; se ha extendido por Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador y México y se ha discutido su cuna árabe, hispana, africana, chilena o peruana, según anota el estudioso Juan Uribe Echavarría. Por su origen en la fiesta morisca de la zambra se inclinan Pedro Humberto Allende y la dupla entre Samuel Claro y el cantor Fernando González Marabolí, quien sitúa su raíz en la tradición arábiga del canto a la rueda traído por los andaluces en la Conquista, y afirma que en la Independencia recibe el nombre de "chilena". Como tal llega en manos de la Escuadra Libertadora a Lima, donde a su vez es bautizada como zamacueca. José Zapiola y Eugenio Pereira Salas coinciden en referirla de regreso a Chile hacia 1824, y de vuelta en Perú hacia 1860 es llamada marinera a partir de la Guerra del Pacífico. Desde su origen centrino en Chile se extiende luego por variantes geográficas entre cueca nortina, campesina o chilota, y en los años '60 llega al disco como música típica y como "cueca brava", heredera de la chilena tradicional: la misma que una nueva generación descubrió a comienzos del nuevo siglo.

No hay conocedor de la tradición de la cueca chilena que no se refiera a Fernando González Marabolí como un «maestro». A su talento como cantor y extenso trabajo junto al conjunto Los Chinganeros (que él mismo fundó y dirigió por casi seis décadas), se sumó un trabajo de investigación realizado con rigor y afecto, fundamental para comprender la cueca desde sus raíces y en los más amplios alcances imaginables, incluso metafísicos (lecciones registradas en el fundamental libro Chilena o cueca tradicional). Aunque se ganó la vida como matarife, su capacidad de relacionar el folclor chileno a disciplinas tales como la filosofía, la historia universal, las culturas vernáculas y hasta la astronomía fue siempre sorprendente. Sus palabras e ideas siguen citándose tras su muerte.

«Cuecas pa' los templados, picaronas, denunciantes, de homenaje, etc. De todo le trae la banca, pero como siempre será de cabritilla». Así define 3x7 Veintiuna la impronta cuequera que viene repartiendo en vivo y en discos. El grupo se formó en 2005 como un dúo entre Daniel Muñoz, conocido actor chileno, y Félix Llancafil, voz de los Chacareros de Paine. Ambos se conocieron en el Cuecazo del Roto Chileno de 2002 y al poco andar decidieron asociarse en un grupo de interpretación y más tarde composición de cuecas.

Anfitrión por naturaleza además de cantor, Benito Núñez Zárate es el dueño de casa en La Isla de la Fantasía, el elenco de cantores y músicos porteños que funciona desde los años '80 en su casa empinada en el cerro San Juan de Dios, en Valparaíso, y que ha dado al público tres discos grabados entre 2001 y 2009. Crecido bajo el influjo musical popular del puerto, Benito Núñez se presentó en lugares legendarios como el Nunca Se Supo y también actuó en Santiago a comienzos de los años '50, junto al guitarrista Humberto Campos y en la Radio del Pacífico. Figura aglutinadora de La Isla de la Fantasía, Benito Núñez ha grabado cuecas y valses en los discos del conjunto, entre ellos la sentida versión para el vals "El mirlo" que hay en el segundo disco del elenco, A cueca limpia (2007).

Un nombre capital en toda la música típica y de raíz folclórica chilena es el del Dúo Rey-Silva. Durante más de cincuenta años de actividad a partir de su inicio en 1935, Alberto Rey (1915-1991) y Sergio Silva (1917-2017) fueron figuras principales en géneros como la cueca y la tonada, además de trabajar con variedad de músicos señeros como Arturo Gatica, Esther Soré y Mario Catalán entre otros. El Dúo Rey-Silva figura en los inicios del cine musical chileno, fue parte de la bohemia más dorada de los años ‘40 a los ’60 y emprendieron giras por América Latina y EE.UU., además de ser la plataforma para el trabajo de Alberto Rey, solista en arpa y otra figura central de la música chilena.

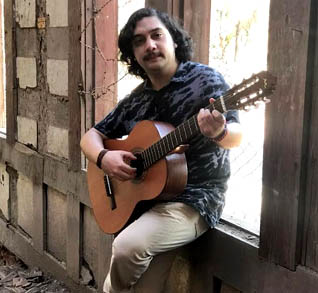

Es entre múltiples colaboraciones que el talento del guitarrista y cantor Miguel Molina Bernales se ha ido mostrando a las audiencias, de acuerdo a una trayectoria de alianzas de excepcional variedad, en lo estilístico y generacional. Su guitarra ha sonado junto a leyendas del instrumento, como Pepe Fuentes, pero también en las incursiones en terrenos de la tradición del solista pop Gepe, entre otros muchos cruces. El músico nacido y criado en Molina (Región del Maule), y residente desde 2013 en Santiago, ha sido sobre todo impulsor de sus propias iniciativas musicales. Tras llevar adelante el proyecto de Los Dos Maulinos, centrado en repertorio campesino, mantiene hoy un quinteto bajo su nombre (Las Guitarras de Miguel Molina) y al Dúo Constanzo-Molina, donde junto a Claudio Constanzo ha extendido entre audiencias jóvenes un rico repertorio chileno que se nutre de históricas agrupaciones.

Una cueca de barrios y tradición es la que busca homenajear con su trabajo el grupo La Gallera, cuarteto de impecables músicos que entre otros proyectos musicales han conseguido levantar un trabajo constante, «itinerando y puliendo su fiato en el oficio de cantores», en sus palabras. Su nombre como conjunto rinde tributo a la bravura de esta cultura urbana chilena, y para probarlo citan un texto del investigador Fernando González Marabolí: «El gallo es la creatura más noble de la creación. Porque no puede doblar las rodillas, tiene la mirada del león, el cuello encerdado como las fieras y en las patas los cachos del toro. Como no es un animal carnicero ni un ave de rapiña, no mata por hambre sino jugándose la vida. Es el que simboliza la bravura…».

Aunque por años una elenco de cantoras de rodeo, Las Morenitas lograron presencia y fama como uno de los conjuntos más tradicionales alrededor de la música típica chilena. En su historia alternaron presentaciones en locales nocturnos y auditorios radiales pero también fiestas costumbristas y celebraciones campesinas. Nacidas en Ñuñoa, Isabel Chabelita Fuentes se unió a su vecina Laura Yentzen, y poco después a Petty Salinas para formar el primer trío de Las Morenitas. Sobrepasando las seis décadas de vida musical en 2014, el conjunto femenino fue el más longevo en la era del llamado folclor de masas, con un trabajo regular en escenarios y grabación de discos.

Se llama Lucinda Gioconda Briceño Riquelme, pero es más conocida como Lucy Briceño a secas: una cantante porteña que inició su carrera en el baile antes de descubrir una vocación por el canto que la ha llevado a transformarse en un referente de la canción popular porteña, como integrante inicial de Los Paleteados del Puerto, solista y figura del elenco La Isla de la Fantasía. Costurera de oficio, Briceño ha llegado a ser la gran voz del canto tradicional en Valparaíso, un referente ineludible allí. En 2017, la U. Católica de Valparaíso editó el libro Historia de Lucy Briceño. La mujer en la música de la bohemia porteña, mientras que el Estado la reconoció en la categoría de Tesoro Humano Vivo. Y a los 90 años publicó su primerísimo disco propio: Sigo enamorada de la música (2021).

Heredera de una tradición musical y familiar a la vez, María Esther Zamora es una de las hijas del folclorista Segundo Zamora, autor de las cuecas "Adiós Santiago querido" (1942), "Mándame a quitar la vida" (1948) y "El marinero" (1950), entre muchas otras, y como cantante popular y folclórica ha sido constante animadora de escenarios chilenos ligados al folclor. Intérprete de cuecas, tonadas, tangos, boleros, chachachás, valses y otros ritmos populares, es en dupla con el músico y cantor Pepe Fuentes que protagonizó por décadas una de las parejas más activas de la escena y alcanzó gran impacto en el medio con la Casa de la Cueca, espacio que ellos habitaron como residencia en avenida Matta y que ha sido centro de divulgación de folclor. Desde 1996 ambos acompañron además a Álvaro Henríquez, en instancias como el festival sambernardino "Abril, cuecas mil" y las anuales versiones de La Yein Fonda, y figuran de hecho en los discos La Yein Fonda (1996) y La Yein Fonda II (2001), grabados en vivo en esas fiestas dieciocheras.

Nacido en el Cerro Barón y formado en el trajín de la bohemia porteña de los años '40, Hernán Bahamondes ha sido considerado, junto con Rafael Berríos, un padre del acordeón folclórico al dotar de protagonismo al instrumento en la cueca. A Santiago llegó a sus 18 años y con mayor presencia desde la década de los '60 fue marcando una múltiple participación en lotes y elencos. Su nombre y su sonido se escucharon en agrupaciones diversas, como Los Labradores, Los Granjeros, Los Puntillanos, Los Caporales y una versión de los años '70 de Fiesta Linda, además de tocar, grabar y acompañar a cantores como Héctor Pavez, Hilda Parra, Tumbaíto o el Dúo Mesías-Lizama. Habitante de la comuna santiaguina de Lo Espejo, desde 2012 un Festival de Acordeón llevó su nombre en la zona sur de la capital.

Antropólogo y folclorista, Camilo Leiva Jiménez ha incursionado en distintos frentes de la música de la tierra, desde la investigación y la proyección folclórica, al trabajo con repertorios y la guitarra y el canto. Prueba de esto son los discos que marcaron su primera época como nombre propio en el folclor: Juguito 'e guitarra (2022) y Tras la huella de Chile (2023), en especial este último, donde él recogió canciones recopiladas por Margot Loyola y Osvaldo Cádiz, que nunca habían sido grabadas.

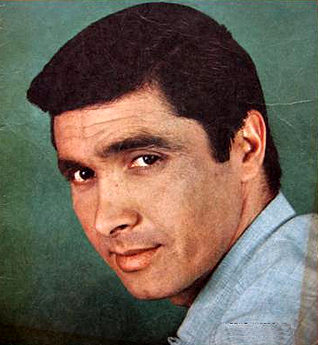

La primera fama le llegó a Pedro Messone al alero de su participación en Los Cuatro Cuartos, un grupo vocal de muy cuidados arreglos y alto nivel compositivo, en el que se asoció desde temprana edad junto a gente como Luis Chino Urquidi y Willy Bascuñán. Pero su decisión de dejar el conjunto estuvo lejos de poner en riesgo ese prestigio, y más bien terminó por potenciar su aporte al círculo de renovación del folclor que durante los años sesenta se desarrollaba con vigor en la industria. Durante un tiempo, Messone mantuvo además una destacada carrera como actor de teatro y cine, si bien el recuerdo de su nombre se asocia hasta hoy a la interpretación de al menos media docena de clásicos de la música popular chilena; entre ellos "El corralero" (que grabó junto al cuarteto Los de Las Condes), "El solitario", "La tejedora", "El ovejero", "Niña, sube a la lancha" y "Pa' mar adentro".

Los Cóndores son el segundo y último grupo de la cantante folclórica Silvia Infantas, y como tal tuvieron una doble herencia. Sucedieron a Silvia Infantas y los Baqueanos, quienes habían ganado la estatura de clásicos populares con la canción ‘‘Tonadas de Manuel Rodríguez’’ (1956). Y además mantuvieron activo durante los años 60 el legado tradicional de la música típica chilena, con nuevas versiones de ‘‘Si vas para Chile’’, ‘‘Mi banderita chilena’’, ‘‘La consentida’’ y otras tonadas y cuecas.

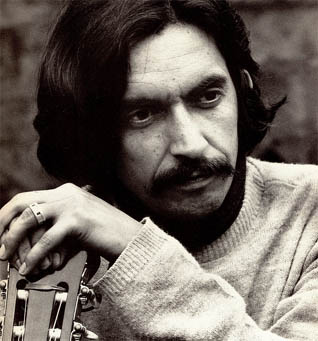

La muestra de su canto por el mundo, y el contacto con grandes figuras musicales marcaron la trayectoria y la vida de Ángel Parra (de nacimiento, Luis Ángel Cereceda Parra), uno de los cantores relevantes nacidos en Chile durante el siglo XX y figura de la Nueva Canción Chilena tanto por su creación como por la disposición que desde muy joven tuvo para alimentar ese movimiento con alianzas, iniciativas de trabajo y contenido. El entorno familiar en el que creció fue privilegiado para esa vocación, y ya en la adolescencia lo tenía presentándose junto a su hermana mayor (en el dúo Isabel y Ángel Parra) y su madre, Violeta Parra, en escenarios de Chile y el extranjero. Pero luego, por propios decisión y mérito, llegó a colaborar estrechamente con los más grandes nombres de la canción latinoamericana de su tiempo, como Atahualpa Yupanqui, Pablo Milanés y Víctor Jara. Décadas más tarde, Parra seguía interesado en buscar entre nombres jóvenes socios para sus ideas.

Cantor, guitarrista, pianista, actor de cine y teatro, comunicador radial y televisivo, participante de radioteatros, compositor y profesor de guitarra aparecen entre los oficios de prueba de Raúl Gardy como nombre importante de la música chilena.

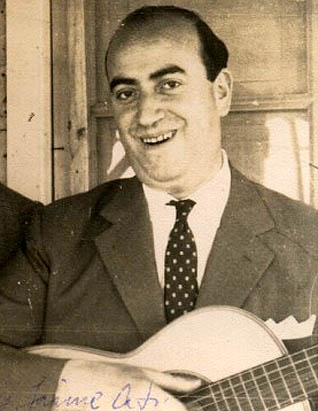

Jaime Atria es un activo autor de tonadas, valses, cuecas y canciones festivaleras con gran presencia en la industria del folclor de masas y la música típica, además de el responsable de una de las piezas más representativas de la identidad chilena del siglo XX. Ese himno canción nacional comienza con el trallazo cuequero de “Déjame que te llame / la consentida”, y se llama, justamente, "La consentida", obra que le significó a Atria un espacio entre los grandes autores de canciones chilenas de todos los tiempos.

Cantor, percusionista y cultor de la cueca chilena pero también de valses criollos y boleros asociados a la bohemia porteña, René Torito Alfaro Parra integró agrupaciones como Los Chinganeros (2008), Los Corrigüela (2011) y sobre todo Los Trukeros (2007), con quienes se inició, llegó a grabar tres discos y a presentarse en el Festival del Huaso de Olmué de 2010. Por esa misma época comenzaron sus expediciones a Valparaíso, donde se fue instalando paulatinamente como músico en un proceso que él denominó "aporteñamiento". Torito Alfaro pertenece a la tercera generación de músicos de esa bohemia de Valparaíso, cuya práctica fue identificada y sistematizada en una investigación del Servicio del Patrimonio.

La cercanía y amor por la tierra chilena fue experiencia vital para la cantora de campo Marisole Valenzuela, quien describe su pueblo de nacimiento y educación, Toquihua (provincia de Ñuble) como un lugar de cerros y caminos polvorientos en verano y barrosos en invierno, entre trigos y ganados, huertas y frutales.

Con la consigna de "tradición de la cueca porteña", Los Paleteados del Puerto han sido músicos esenciales en la historia de la cueca en Valparaíso, por su identidad de cueca urbana y por los años de experiencia que acumulan sus integrantes incluso desde antes de la formación del grupo, a comienzos de 1991. El conjunto surgió a instancias del veterano arpista Alberto Rey, el mismo del Dúo Rey-Silva, que comenzó a tocar con ellos en Valparaíso, y se los llevo a Santiago a grabar sus dos primeros discos, Alberto Rey y Los Paleteados del Puerto (1991) y el álbum colectivo Cuecas electorales (1992).

Hay dos testigos clave en la historia de la cueca chilena, desde que nace en el campo profundo con letras y melodías de autor anónimo, hasta que se instala en la gran ciudad, inspira a nuevos creadores con nombre y apellido y luego llega al disco. Provienen, de hecho, desde el interior campestre de la séptima región y además se apellidan Campos: Eleodoro y Marcial, Los Hermanos Campos, emblemas de la cueca a secas. "Sin apellido", como ellos mismos creyeron que era esta canción patrimonial y de cuya manera también defendieron en sus más de setenta años de actividad.