Canción melódica

La canción melódica y popular que apareció en la primera mitad del siglo XX luego del dominio del couplet, tuvo un elemento formal a favor con respecto la tradición decimonónica. Su antecesora fue primordialmente estrófica y ésta, por el contrario, se definió a través del estribillo. Los musicólogos lo describen como la explicación en el nacimiento de la estrella de la canción en los años ’20. Ese coro era el clímax y el elemento de recordación: el rostro de una canción melódica en formatos de todo tipo (vals, tango, rumba, pasodoble, foxtrot). Su intérprete sería reconocido y aplaudido, y su fotografía en las revistas o participaciones en cine estrecharían la distancia con un auditorio que lo veneraba. El uso del micrófono le dio mayor peso como música escénica y ya por la vía de difusión radial se articuló toda una factoría de canciones melódicas, con compositores, autores y directores de orquestas al servicio de la estrella. La canción melódica chilena se puede emparentar con la chanson française (Edith Piaf), el cabaret alemán (Marlene Dietrich) o la canción tradicional norteamericana (Bing Crosby) y es el antecedente directo de la balada y el bolero.

Un extendido oficio en la música traían los integrantes de La Nueva Imperial al momento de unirse en una banda, hacia 2013. En discos y en una constante actividad en vivo, el conjunto de Santiago distingue hoy una identidad cálida, respetuosa con la tradición y, a la vez, exploradora en su propia autoría. El juego armónico entre voces, la presencia de violín y contrabajo, y la posibilidad de citar a figuras transversales —de Roberto Parra a Ramón Aguilera— son marcas características que convierten a sus shows en invitaciones convocantes, unidas a las muchas ramas musicales que en Chile conforman el cancionero popular.

Fabiola Moroni ha sido una intérprete de diversos repertorios melódicos de carácter latinoamericanos que incluyen bolero, vals, bossa, tango y canciones chilenas de raíz, pero fue durante su estada de diez años en Europa que ese espectro de estilos se amplió mayormente hacia un lado pop y jazzístico en su propuesta. Se consolidó de esa manera desde los años 2000 cuando inició su camino solista. Moroni es parte de un grupo variado de cantantes chilenas que han tenido experiencia en Alemania: Cristina Gálvez (fusión latinoamericana), Verónica González (world music), Claudia Maluenda (cabaret) y tiempo después Esperanza Restucci (canto lírico).

Ester Soré es la principal cantante de tonadas chilenas del último siglo. Grabó por primera vez la exitosa ‘‘Chile lindo’’, de Clara Solovera, y no sólo contribuyó a enriquecer el modo de interpretar esas canciones gracias a una voz reconocida entre las más claras y expresivas de su tiempo. Además fue una artista popular en un sentido amplio: en la radio, los discos, las giras y el cine. A partir de la música folclórica, y décadas antes de que palabras como showoman o entertainer fueran acogidas aquí, Ester Soré, a quien llamaban la Negra Linda, fue la entretenedora chilena de su tiempo.

Elías Zamora, conocido como tío Elías, fue el baterista de los grupos porteños La Isla de la Fantasía y Los Paleteados del Puerto. Se le considera uno de los pocos músicos que con sólo tres platillos, un bombo, una primera caja y una segunda caja armónica de madera de fabricación propia, implementó una pequeña maquinaria de percusión para cuecas, tonadas, valses peruanos, boleros, corridos, foxtrot y en general a los principales géneros de música popular del siglo XX. En sus investigaciones en busca de una batería chilena, Manuel Páez determina a Elías Zamora como uno de los tres nombres fundamentales en esta definición, en su caso desde la música popular porteña y el folclor urbano.

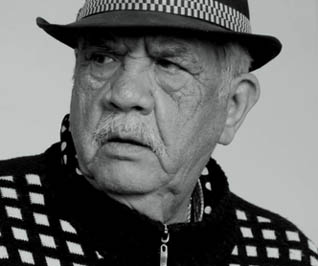

Cantor de fuste y observador privilegiado de la vida callejera de Santiago durante casi todo el siglo XX, Luis Hernán Baucha Araneda protagonizó historias suficientes para levantar mil cuecas. Integrante fundador (junto a Hernán Nano Nuñez) del conjunto Los Chileneros, «El Baucha» representó en sus últimos años de vida a una cultura casi extinta, aquella que tuvo al folclor urbano como la expresión de los márgenes más ásperos y esforzados de la vida en la gran ciudad. Se ocupó desde niño entre mataderos, mercados y arrabales, manteniendo una sola y gran constante: su amor por el canto vivo y poderoso, ése que él llamaba «de combate»; capaz de enamorar mujeres «y hacer llorar a los choros», en sus palabras.

Luis Barragán fue uno de los arregladores más importantes de la historia de la música popular chilena, y legó tan importantes grabaciones como composiciones para la canción de su tiempo. Orquestador, compositor y pianista de jazz (integró brevemente el grupo The Chicagoans), su nombre figura en los créditos de populares singles y LPs, incluyendo "La torcacita", de Ginette Acevedo (1971); el bolero "Una cruz" y el rock lento "Por creer en ti", de Isabel Adams; y todo el exitoso primer repertorio de Cecilia para el sello Odeon ("Dilo calladito", "Puré de papas", "Baño de mar a medianoche", "Aleluya"). Inscribió también canciones propias, como el bolero "En un rinconcito" (1955), popularizado por Arturo Millán; la balada "Ay amor", para Los Ángeles Negros; o la cumbia "El zapato con arena", grabada por Luisín Landáez. Otros de los nombres con los que trabajó fueron Los Huasos Quincheros, Carlos Contreras y Los Hermanos Arriagada.

Humberto José Miguel González pasó a la inmortalidad como Pollito, uno de los representantes de la denominada bohemia tradicional porteña, que animó en Valparaíso desde mediados del siglo XX y hasta entrado el siglo XXI. El piano fue su principal instrumento, con el que dominó un abanico sonoro que abarca desde el tango a la cueca, y el tradicional bar Cinzano fue el territorio donde su nombre quedó asociado para siempre a un patrimonio popular porteño, que se forjó en la cotidiana experiencia de la música en vivo antes que en la producción discográfica.

Suele recordarse a Humberto Lozán como la voz mayor de la Orquesta Huambaly, un crooner de encanto, calidez vocal y ductilidad como pocos en su tiempo, al frente de la mejor compañía imaginable para la interpretación de repertorio de baile en restaurantes y salones de hotel. Sin embargo, Lozán desarrolló también una trayectoria solista, con discos propios y recordados recitales. No ha sido frecuente en Chile el arquetipo de cantante de gran potencia ajustado a ritmos centroamericanos y afrocaribeños, y a la vez cómodo con las exigencias del swing junto a intérpretes de jazz. Lozán se eleva, en ese sentido, como una de las más notables excepciones. Se volvió habitual leer su nombre en prensa —no sólo chilena— junto al adjetivo 'deslumbrante'.

Justo a medio camino entre la comedia y la canción, Los Caporales son uno de los principales dúos musicales y humorísticos chilenos junto a Los Perlas. Formado por el autor y compositor Luis Arenas (1927-2007) y por Luis Pinto Rojo, más conocido como Lucho Pinto, el dúo hizo una carrera de más de 44 años en la que trabajó en radio, discos y actuaciones en Chile y otros países.

Como una auténtica primera dama del soul en Chile, Ema Pinto ha sido una figura central en el canto y la música de raíces negras, que ha llevado adelante desde 1999 junto a Matahari, a su vez el grupo principal en el pop-soul local. Ema Pinto tuvo un paso previo por la Ludwig Band en los '90, otro de los cultores del llamado "funky ñuñoíno" tras el regreso de la democracia al país. En 1996 coprotagonizó con Pancho Rojas una recordada versión de enfoque pop de La pérgola de las flores, con música del compositor Francisco Flores del Campo, dirigida por Andrés Pérez.

Desde la canción melódica al humor es el trayecto que describieron durante sus diez años de carrera Los Flamingos, conjunto vigente entre 1955 y 1965 por cuya alineación pasaron integrantes como el autor y compositor Ariel Arancibia y, en sus inicios, el futuro comediante Armando Navarrete, quien luego ganaría fama gracias a su personaje de Mandolino en el programa de televisión "Sábados gigantes".

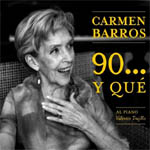

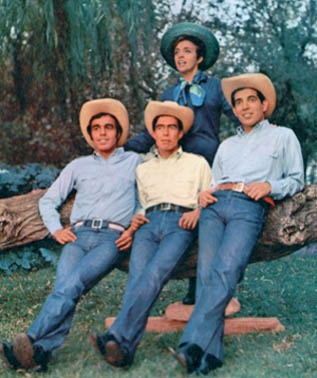

Carmen Barros había adoptado el seudónimo Marianela en los años '40, cuando debutó en el canto popular, pese a la oposición de su familia que apoyaba su formación en la música docta. Dos décadas más tarde mantuvo el nombre para el grupo vocal que la proyectó como figura televisiva: Marianela y Los Gatos. El cuarteto se presentó principalmente en el programa "El tejado musical", transmitido desde 1965 por Canal 13 con la intención de replicar el formato de los programas radiales. Por eso, la disposición escénica del conjunto fue siempre pensada para las cámaras: ordenada, clara y tomando la canción como plataforma para una interpretación cantada y actuada. El conjunto tuvo una vida de casi cuatro años.

Versátil cantante y cultora de variantes que van desde la música popular en su más amplia gama hasta el jazz latino, Olga Torres es una de las primeras profesoras de canto popular que ejercieron la actividad tras las experiencias en el campo iniciadas por maestras de voces como Inés Délano en los '70 y Ana María Meza desde los '80. De este modo, su presencia fue más nítida en las aulas que en los escenarios desde que se concentró en la enseñanza académica y comenzó a formar a cantantes en la Escuela Moderna de Música y la Universidad de las Américas.

En la línea del acordeón chileno, Joaquín Muñoz Donoso aparece como un renovador del instrumento, tanto desde el avanzado solismo que lo describe y que lo llevó a grabar música contemporánea dedicada a su acordeón, como desde la educación en diversos frentes. Su gran contribución en este campo fue la creación en 2020 de la Orquesta Nacional de Acordeones de Chile, una experiencia que permitió a esos exponentes reunirse y tocar como un solo bloque.

Uno de los conjuntos más importantes en la historia de la cumbia ubica a un músico chileno como pieza fundamental de su engranaje, y es justo destacar a Sergio Solar por su indesmentible aporte al desarrollo de ese género, pero también por su excepcional lista de colaboraciones y nutrida trayectoria como arreglador, compositor y guitarrista de sesión en Chile y en el extranjero. Como director del grupo Los Wawancó, en Buenos Aires, Solar llevó por primera vez a espacios masivos ritmos folclóricos relegados hasta entonces a la costa tropical de Colombia, y con esos discos batió récords de venta y consiguió la atención de una audiencia internacional. Pero su biografía también anota grabaciones y encargos de arreglos para gente como los chilenos Antonio Prieto, Arturo Gatica y Rosamel Araya; y figuras internacionales como Raphael, Sergio y Estíbaliz, Los Andariegos, Les Luthiers y Alfredo Zitarrosa. Radicado en sus últimos años en Quilpué, su historia es la de un nómade de conquistas asombrosas y talento generoso, que hasta el final de sus días no dejó de ocuparse en encargos para músicos nacionales.

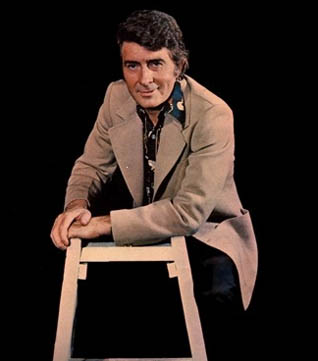

El éxito de los boleros grabados por artistas chilenos durante los años '50 tiene a dos primeras figuras en los nombres de este cantante y de Lucho Gatica, y es en sí misma una época dorada en la música popular del siglo veinte. Pero así y todo es sólo un comienzo para la trayectoria de Antonio Prieto, un hombre que desde entonces supo multiplicar su alcance más allá de bolero, como cantante de baladas y otras canciones populares, como actor de cine internacional y figura de la televisión de su tiempo, en una carrera que además fue reconocida y exitosa en países como Argentina, México, Brasil y España, y que lo transforma por añadidura en un adelantado para la estirpe de las figuras de exportación en la música popular chilena.

Armando Carrera es el autor del célebre vals "Antofagasta". Nació en Valparaíso el 17 de septiembre de 1899 y se educó en la propia Antofagasta, donde, bajo la tutela de sus padres, comenzó a estudiar piano. Por supuesto que siendo el señor Carrera padre sólo un pianista por afición, sus enseñanzas no podían ser de lo más adecuadas. Por aquellos años, hacia 1910, llegaban al país las primeras pianolas y sus respectivos rollos con mazurcas, valses y especialmente ragtimes, y el niño gustaba de colocar en la pianola este tipo de música, para seguir con sus dedos el movimiento de las teclas que subían y bajaban. Ante esta actitud, sus padres optaron por ponerlo bajo la tuición de los mejores maestros de música y piano que había por entonces en Antofagasta.

El pianista más popular de la era de las orquestas hasta la televisión junto a Valentín Trujillo es Jorge Abril. Recordado por su capacidad para acompañar sin ensayo previo y por un oído privilegiado, en 1970 Jorge Abril fue iniciador de uno de los grupos esenciales de la cumbia chilena, Giolito y su Combo, con el percusionista Arturo Giolito. Trabajó, además, con dos de los más importantes directores de orquesta chilenos, Valentín Trujillo y Horacio Saavedra.

Cuando en diciembre de 1988 se estrenó en Santiago La Negra Ester se largaba no sólo uno de los fenómenos teatrales más significativos en la historia de las tablas en Chile, sino también se afirmaba la puesta en escena de música que llegaría a ser entrañable. En ese montaje del director Andrés Pérez para la narración en décimas de Roberto Parra, se desplegaba el trabajo de la compañía Gran Circo Teatro junto a la interpretación en vivo de un trío con nombre de gran ensamble: La Regia Orquesta era un conjunto comandado por Cuti Aste, y que en las primeras temporadas de la obra incluyó también a Álvaro Henríquez y al trompetista Jorge Lobos. El propio Roberto Parra acompañó la preparación de su trabajo musical, recorrido de folclor, jazz, bolero y tango bajo auténtica clave de jazz guachaca.

Se llama Lucinda Gioconda Briceño Riquelme, pero es más conocida como Lucy Briceño a secas: una cantante porteña que inició su carrera en el baile antes de descubrir una vocación por el canto que la ha llevado a transformarse en un referente de la canción popular porteña, como integrante inicial de Los Paleteados del Puerto, solista y figura del elenco La Isla de la Fantasía. Costurera de oficio, Briceño ha llegado a ser la gran voz del canto tradicional en Valparaíso, un referente ineludible allí. En 2017, la U. Católica de Valparaíso editó el libro Historia de Lucy Briceño. La mujer en la música de la bohemia porteña, mientras que el Estado la reconoció en la categoría de Tesoro Humano Vivo. Y a los 90 años publicó su primerísimo disco propio: Sigo enamorada de la música (2021).