1990

Huentelauquén es una localidad cerca del puerto de Los Vilos, en la Cuarta Región (cuyo nombre en mapudungun significa «lago en altura»), y es también es el nombre del conjunto folclórico creado y dirigido desde 1969 por el músico quillotano Enrique Molina Leiva. Por ya más de medio siglo continuado, el grupo se ha dedicado a presentar montajes folclóricos de diversas zonas de Chile, así como de expresiones musicales como las estudiantinas, los villancicos, la poesía y la música para niños, en una simultánea intención educativa y de difusión. Su discografía supera los cincuenta títulos.

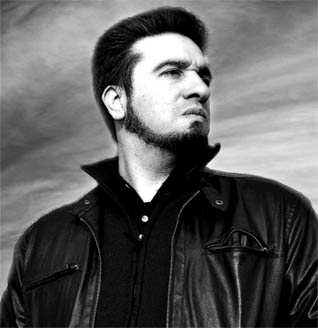

Periodista, fotógrafo, músico y productor, Rafael Cheuquelaf Bradasic es conocido por su larga participación en el proyecto de electrónica camerística experimental de Lluvia Ácida, que ha llevado junto adelante junto a Héctor Aguilar desde mediados de los años '90 en Magallanes. A través de una discografía abundante ha propuesto una investigación histórica, territorial y política a partir de una música electrónica en constante transformación. Como músico independiente ha publicado una serie de álbumes de distintas dimensiones, siempre sostenidos en el uso de los teclados análogos.

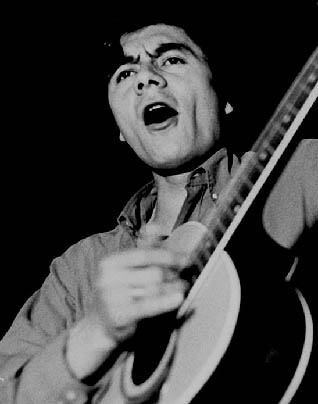

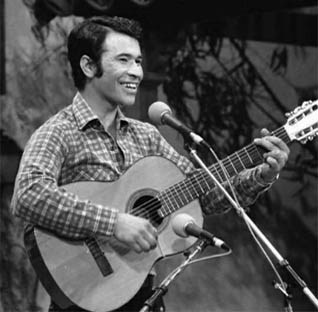

El tránsito entre el florecimiento de la Nueva Canción Chilena interrumpido en 1973 y su continuidad en el Canto Nuevo tuvo entre sus hombres más activos a Nano Acevedo. Cantante, autor, gestor musical y sindical, Acevedo es un cantor urbano de raíz folclórica que se inició en escenarios como la precursora Peña Chile Ríe y Canta en 1968, ganó el festival de la OTI en Chile en 1977 y ha sido un activista del gremio en dictadura y democracia, con cuarenta años de trabajo en los que ha escrito canciones como "Rin del amor" y el auténtico éxito setentero chileno "Oda a mi guitarra".

La particularidad de esta agrupación de música tropical es que en sus inicios estuvo formada por niños y jóvenes en el pueblo de Andacollo, provincia de Elqui en la región de Coquimbo. Activa desde 1983, de sus filas surgieron músicos como Franco Cortés, futuro tecladista de Los Viking's 5. Editaron varios cassettes, integrando nuevos ritmos (en los 90 grabaron la célebre lambada) y se reunieron una vez en los años 2000, tras su disolución en 1995

En mucho menos de lo duró que su larga estada en Chile, el cantautor bahiano Zeca Barreto terminó por incorporarse a la historia moderna de la música popular chilena como un punto de encuentro y proyección de una nueva música, la popular brasileña, desconocida en sus múltiples frentes. Junto a otras figuras como Joe Vasconcellos (fusión latinoamericana), Marinho Boffa (jazz) y Célio Oliveira (samba), Barreto ayudó a establecer un público emergente y una nueva comunidad de cultores.

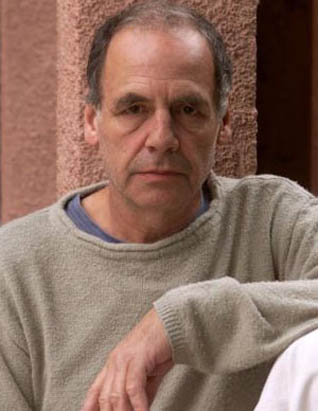

Con estudios en Chile, Alemania y Francia, además de un fuerte vínculo familiar con la música (su madre es la destacada compositora Leni Alexander), Andreas Bodenhofer ha abordado la composición desde ámbitos inusuales, vinculados no sólo a su formación, sino también a sus diversas —y, a veces, atípicas— inquietudes. Entre sus marcas de identidad como creador están el apego a la literatura, como lo demuestra su trabajo de musicalización de poesía chilena, así como la disposición a cruzar su trabajo con el de músicos y vocalistas provenientes de mundos diversos. Bodenhofer ha realizado música para teatro, televisión, documentales y cine. Su obra fusiona, como pocas en el país, códigos del mundo audiovisual, literario y escénico.

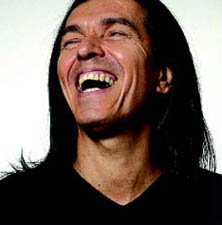

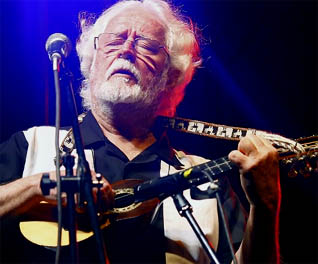

Si Horacio Salinas ha sido el director histórico de Inti-Illimani, si Jorge Coulon ha sido su mejor vocero y José Seves ha tenido la voz más poderosa del conjunto, entonces Horacio Durán ha sido el rostro más característico de este fundamental conjunto chileno. Integrante del grupo desde sus inicios, Durán es el hombre identificado con el charango en la alineación de Inti-Illimani, así como el más carismático y cercano al borde caribeño que el conjunto ha desarrollado a lo largo de su carrera. Reconocible además por el pelo cano que lo caracteriza desde el regreso del conjunto a Chile tras el exilio, el músico ha desarrollado un trabajo propio en paralelo al grupo. De este modo integró el conjunto chileno-italiano Trencito de los Andes, con el que grabó el disco Escarcha y sol (2000), y es también parte como solista de la comunidad de charanguistas chilenos y como tal figura en los discos colectivos Charango: autores chilenos (2001) y Charango: autores chilenos, vol. 2 (2016).

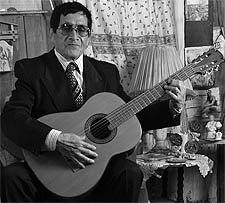

Peruano de nacimiento pero porteño por adopción musical, Carlos Dávila Galarza es uno de los integrantes de La Isla de la Fantasía, elenco de Valparaíso que ha mantenido vivas las tradiciones de la canción popular del puerto. Hasta su muerte en 2011, este guitarrista y cantante aportó al conjunto la experiencia de más de medio siglo de música y vida compartida con la cantante Silvia Pizarro, más conocida como Silvia La Trigueña.

Clases de piano desde los ocho años y la participación en bandas como Leña Húmeda y Q.E.P. forjaron el oficio de Francisco Puelma, pero fue un hecho doméstico el que determinó su éxito: el primer embarazo de su mujer lo motivó a sentarse al piano y componer una bienvenida a su hijo. Así nació la canción "Esperando nacer", que se convertiría en una de las más tocadas por radios durante la segunda mitad de los años '80, y cuyo éxito marcó para siempre el recuerdo del músico entre el público.

El librepensamiento de un percusionista como Juan Coderch hizo posible que mundos tan históricamente “opuestos” como la música desde la academia y la música desde la calle pudieran conectarse en ciertos instantes. Coderch no sólo revolucionó la mentalidad y las capacidades técnicas de un percusionista sinfónico, sino que igualmente fue un ejemplo de versatilidad estilística, uno de los más agudos y respetados percusionistas de la música popular chilena desde los años '80.

El cantor y folclorista Carlos Medel, más conocido como el Negro Medel, es uno de los más perseverantes cultores de la música tradicional chilena, con una carrera iniciada a comienzos de los años '50, unida al fundamental conjunto de proyección folclórica Millaray y sostenida como solista entre 1963 y su muerte, ocurrida en 2007, meses después de haber obtenido el Premio a la Música Presidente de la República de Chile. Hijo de madre cantora y también del paisaje de la zona central que lo vio nacer, el Negro Medel hizo de su guitarra, su pantalón arremangado y sus ojotas del atuendo campesino una extensión del mismo carácter auténtico con que se dedicó durante cinco décadas a recopilar y difundir la música tradicional chilena.

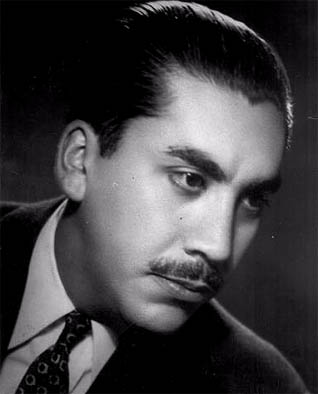

Bianchi fue el hombre que puso música a los versos en los que Neruda conjetura ‘‘Puede ser un obispo / puede y no puede / Puede ser sólo el viento / Sobre la nieve’’. Es ‘‘Tonadas de Manuel Rodríguez’’, su composición más escuchada. Y mostró de qué modo él llevó como nadie la música popular a otros campos: la poesía, el Conservatorio, la iglesia, el folclor y hasta el deporte están en sus obras completas. Después de 17 frustradas candidaturas, en 2016 obtuvo el Premio Nacionales de Artes Musicales, a sus 96 años. Así se convirtió en el primer compositor popular distinguido y en el segundo nombre de la música no docta en conseguirlo, tras la folclorista e investigadora Margot Loyola, que lo obtuvo en 1994.

Luna In Caelo fue una sólida propuesta para un rock de tintes oscuros y letras catárticas. Varios álbumes y dos décadas de trabajo son la prueba de su compromiso, intermitente en su actividad pero de una atención de seguidores siempre considerable. Luna In Caelo nunca asoció su música en la lógica de difusión radial ni exposición, sino más bien a una plataforma estética desde la cual desplegó reflexiones sobre la vida interior, buscando códigos en común con las artes visuales y la literatura.

Contrabajista clásico y de jazz, Carlos Rossat fue un referente en la actividad musical de la Quinta Región, integrante de diversas orquestas y protagonista de la escena jazzística local desde fines de la década de 1980. Se le considera un puntal en la instalación del contrabajo en el jazz moderno, como un sucesor del porteño Luis Basaure. De perfil silencioso y austero, su pulso firme y su sonido amplio se escuchó en sucesivos y activos proyectos, tríos, cuartetos, quintetos y sextetos que delinearon ese sentido actual para el jazz.

Un gran frente de zampoñas respaldado por bombo y tambor es la formación de Manka Saya, un conjunto de proyección folclórica iniciado a fines de los años ’80 y dedicado a la tradición musical del pueblo aymara. Zambos caporales, kullahuas, takiraris, huaynos, huaylas, morenadas, cumbias andinas, saltos de diablos y otros ritmos forman el repertorio del conjunto, que debutó en la peña Chile Ríe y Canta en abril de 1988, con el apoyo personal de René Largo Farías, y que desde entonces acumula un importante registro de discos, presentaciones en vivo y varias giras fuera de Chile.

El comienzo de la lucha se llama la primera grabación de este grupo, un inicio catalogado como político y directo con el que los cuatro integrantes de Sin Perdón salieron a los escenarios punk de Santiago en 1998. Pero según la misma banda la historia tomó luego un rumbo nuevo en otro disco, esta vez con un título sobre lágrimas y desconsuelos, y en el que las letras evolucionaron hacia temas personales y las canciones hacia el punk melódico, una tendencia en la que Sin Perdón ha sido precursor, entre otros, en Chile.

Sofisticada y pop, la música de Amongelatina tuvo olor a psicodelia y a kitsch, oscilando durante su historia entre el retro, la bossa nova, el punk y el lounge. La primera formación del grupo se fraguó a partir de la alianza de dos ex tecladistas de Los Santos Dumont y Jirafa Ardiendo (Marcel Molina y Romina Tironi), que con otros dos integrantes pudo levantar un primer disco, 100% poliéster (2000), y presentarse en diversos locales capitalinos, incluyendo un teloneo de los franceses Holden. La partida de Molina y Tironi a España, en 2002, inició la primera rotación de músicos en el conjunto, lo cual no impidió la publicación de nuevo material.