1980

Entre los nombres jóvenes del canto a lo poeta desde los 2000, uno de los destacados es el de Myriam Arancibia. Capaz de valerse en los oficios de cantora, poeta popular y payadora, se formó en ellos al alero del veterano Arnoldo Madariaga Encina y de Francisco Astorga, con quien estuvo casada y organizó cada mes de marzo el Encuentro de Payadores de El Rincón en su natal Codegua. Profesora de educación básica, participa por igual en jornadas de canto a lo humano y a lo divino, en vigilias y en encuentros nacionales de rima improvisada.

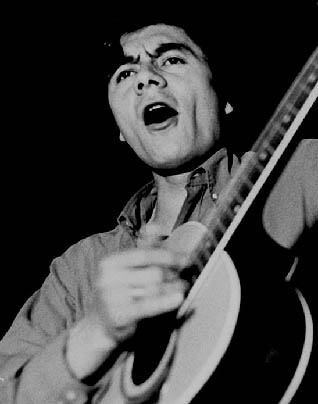

El tránsito entre el florecimiento de la Nueva Canción Chilena interrumpido en 1973 y su continuidad en el Canto Nuevo tuvo entre sus hombres más activos a Nano Acevedo. Cantante, autor, gestor musical y sindical, Acevedo es un cantor urbano de raíz folclórica que se inició en escenarios como la precursora Peña Chile Ríe y Canta en 1968, ganó el festival de la OTI en Chile en 1977 y ha sido un activista del gremio en dictadura y democracia, con cuarenta años de trabajo en los que ha escrito canciones como "Rin del amor" y el auténtico éxito setentero chileno "Oda a mi guitarra".

Fue la presencia de instrumentos acústicos y letras en castellano dentro del ortodoxo rock chileno de los años '70 el principal aporte que representa el trabajo del dúo Andrés & Ernesto. Iniciados en pequeños escenarios del puerto de San Antonio, Andrés Godoy y Ernesto López llegaron casi en forma accidental al mundo del rock, constituyéndose a la larga en un número habitual de festivales y encuentros de la época.

Conocido principalmente como locutor radial, la figura de Ricardo García cubrió campos amplios de la música popular chilena, incluyendo los del periodismo, la televisión, la producción de festivales y la gestión discográfica. Su principal legado fue Alerce, el sello que fundó en 1976 y que constituyó durante más de una década el más firme bastión de promoción discográfica de resistencia a la dictadura. Pero su gestión resultó también fundamental para incontables iniciativas asociables a la Nueva Canción Chilena y el Canto Nuevo.

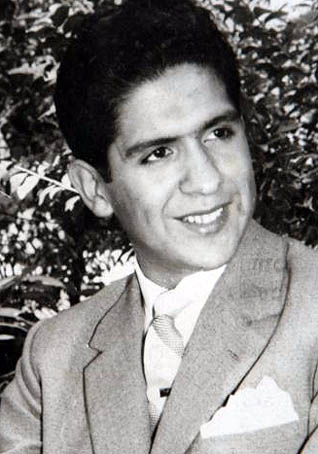

Aunque Marco Aurelio se inició como cantante en el aficionado escenario de un liceo de Santiago - el Valentín Letelier -, el tiempo lo convirtió en uno de los principales intérpretes de los años '60 en Chile. Vinculado a los comienzos del Festival de Viña y el auge de la Nueva Ola, legó una de las baladas más famosas del cancionero chileno, "Amor por ti", que compuso en 1969 y que ha sido grabada muchas veces dentro y fuera de Chile . Tal como muchos intérpretes de su generación, Marco Aurelio se mantuvo activo hasta entrado los años 2000, editando discos de temas populares (suyos o ajenos) y con esporádicas presentaciones en vivo en restaurantes, clubes y festivales de provincia. Falleció a comienzos de 2025.

En la tierra de las sandías, Paine, comuna de la Región Metropolitana cuyo nombre en mapudungun quiere decir "cielo azul", un grupo de lugareños formó el 20 de marzo de 1975 los Chacareros de Paine en una escuela rural de la localidad, dedicados a cultivar el folclor. Con el tiempo fueron tomando la guaracha como su sello musical, y con eso estilo fueron en parte responsables del renacimiento que este género campesino vivió en los años 80. Han estado en casi todos los festivales de Chile, incluyendo el de Viña varias veces, y tienen una extensa discografía. Desde el año 2005 la división entre la directora Teresa Rodríguez y otros músicos del grupo dejódos elencos continuando con la historia. Los Chacareros de Paine y Los Auténticos Chacareros de Paine .

Edith Fischer es una de las intérpretes de piano clásico más relevantes de la música chilena, gracias a una trayectoria que se extiende desde mediados del siglo XX y hasta entrado el siglo XXI. Hija del violista Zoltan Fischer y la pianista y profesora Elena Waiss, además de hermana del cellista Edgar Fischer, su trabajo como pianista la ha llevado a ofrecer múltiples conciertos y realizar grabaciones en Chile y el extranjero. En paralelo, ha sido profesora y ha fundado escuelas y festivales en Suiza, país donde residió por varios años.

La resistencia musical a distancia a la dictadura impuesta en Chile con el Golpe de Estado de 1973 fue la motivación principal de ¡Karaxú!, conjunto iniciado y mantenido por chilenos exiliados en Francia, de estrechos lazos con el MIR, y que tuvo un tiempo entre sus filas al destacado músico y escritor Patricio Manns. Con cambios en su formación, el grupo se mantuvo activo hasta inicios de los años noventa, con presentaciones por varios países de Europa y la grabación de un total de cuatro álbumes. Su trabajo se limitó al viejo continente y tuvo escasa difusión en nuestro país.

Para una cantante como Laura Fuentes, la doble militancia en la música de raíz latinoamericana y el mundo pop no significó en absoluto una contradicción estilística, sino más bien la posibilidad abierta de expresión y mestizaje musical. Fuentes, nacida en Chile, con padres norteamericanos y una larga vida en Estados Unidos, llegó a ser una de las figuras entre la comunidad de artistas que en los 2000 modernizaron las propuestas iniciadas por la Nueva Canción Chilena en los '60 y en el Canto Nuevo en los '80, aunque emparentada con cultoras de la música del mundo moderna como Verónica González o Catalina Claro.

La pequeña localidad de Monte Águila, en la Octava Región, le dio al chileno José Sepúlveda su primera visión de mundo y, más tarde, el apodo que lo haría conocido en todo el país. Pese a no haber ganado premio alguno, El Monteaguilino fue estrella en el Festival de Viña 1988 y hasta hoy se cuela a radios folclóricas, fiestas y jornadas dieciocheras con “Caballito de metal”, la famosa canción del «tren y su chiqui chiqui cha / que alegra el triste corazón» .

Un cassette homónimo editado por el sello Alerce en 1985, y algunas aisladas notas de prensa, fueron la única carta de presentación de Corazón Rebelde en Chile en su corto tiempo de vida. Sin embargo, sus poderosas canciones consiguieron penetrar en algunos circuitos de la juventud de fines de los 80 en Chile, sobre todo en espacios universitarios y circuitos políticos. Su historia es atípica, pues se trata de una banda formada por chilenos, con canciones referidas al proceso político y social local, pero que nunca llegó a presentarse en vivo en nuestro país pues nació, se desarrolló y se disolvió en Francia, para nunca más rearticularse. Este grupo de hijos de exiliados hicieron canciones de punk rock referidas al Golpe militar, los derechos humanos y el exilio, y, como tales, quedaron por mucho tiempo como una especie de minileyenda del punk chileno.

Ramón Eugenio Pérez Alé, es decir Moncho Pérez, es parte de una reconocida saga de bateristas de jazz venidos desde Concepción, y definió su estilo con poderío rítmico e intensidad. Formado como baterista en los cancheos de matiné, vermouth y noche, en boites y locales donde él actuó en conjuntos de música bailable. Pero Moncho Pérez se fue autoconstruyendo como solista de jazz partir de los años ’70, alcanzando cotas de mayor altura en sus años en el Ángel Parra Trío y luego como líder de sus tríos y cuartetos que mantuvo en Valparaíso y Viña del Mar. Solo después de 50 años de actividad como músico, en 2024 publicó su primer disco: Tralka wenü, es decir, Talcahuano.

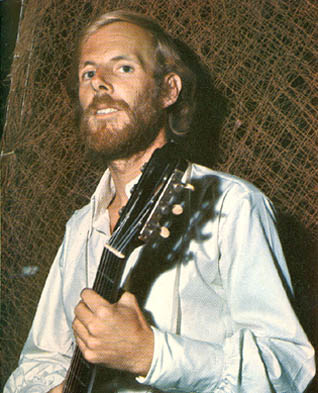

Canciones sin tiempo que hablan sobre personas comunes de paso por la vida, el carpintero, el pescador, la lavandera, el mendigo, el farolero, el soldado o el joven mochilero, marcaron la creación musical de Julio Zegers, trovador al que se le suele asociar con el Canto Nuevo aunque él se encontrara activo mucho antes de la consolidación de ese movimiento. El Festival de Viña del Mar fue una vitrina histórica para quien hasta su muerte a fines de 2025 aparecía como el único solista que había obtenido la Gaviota —el primer premio de ese popular certamen con impacto internacional— en dos ocasiones. En 2022 el cantor de pelo largo, barba y vestido de blanco de esos años '70, cuando apareció en la trova chilena, fue reconocido por la SCD como Figura Fundamental de la Música Chilena.

La fiebre del rock and roll y el panorama general de la Nueva Ola son, en ese orden, los ingredientes conjugados en la historia de Los Tigres, uno de los adelantados conjuntos rocanroleros surgidos a comienzos de los años '60 en Chile, en particular en los cerros de Valparaíso. Liderados por el cantante, bajista y tecladista Lucho Zapata, tuvieron su época dorada durante toda la primera década de actividad, y desde comienzos de los '70 el cantante emprendió una carrera como solista que mantuvo hasta su muerte en 2008, mientras el grupo volvió a grabar en el nuevo siglo con otra alineación.

Apenas nueve meses duró la actividad de Los Jorobados, pero el filo poético de sus letras nihilistas y su furia escénica alcanzaron a crear en torno a ellos un pequeño culto, y a insertar al grupo dentro de la naciente escena punk chilena de su época (si bien el grupo prefirió citar como influencias el sonido rockero y/o experimental de gente como Jimi Hendrix y King Crimson). De modo póstumo, diez años después de su separación, la banda se reunió para grabar el único registro que existe de su trabajo.

Si el talento pudiera medirse por la relevancia de quienes buscan los propios servicios, Claudio Pájaro Araya tuvo pruebas suficientes de ventaja: Congreso, Los Jaivas, Osvaldo Torres, Cristina Narea, Evelyn Cornejo y Los Celestinos lo integraron en diferentes momentos a sus giras y grabaciones. En sus últimos años de vida, el músico fue parte de la formación estable de Chico Trujillo y Bloque Depresivo. Pero no fueron las colaboraciones el único cauce de trabajo creativo para Araya. Su composición y filosofía en torno a la música nortina apareció también de manera fundamental en el conjunto Huara, cofundado por él en 1978, y el cual lo ocupó de modo intermitente por diferentes décadas, formaciones y proyectos. Avezado en charango, tiple, cuatro venezolano y cajón peruano, el músico nacido en Antofagasta fue considerado uno de los forjadores de un sonido nortino innovador y riguroso. Sus dos discos solistas, Comparsa Huara (2007) y Danza (2021), fueron prueba de su libertad creativa y riesgo en el trabajo sonoro, activadas ambas hasta su muerte, en mayo de 2024.

Como un pacto familiar, los hermanos Ema, Pedro y Juana Millar se propusieron resguardar la música tradicional y de raíz folclórica, tanto chilena como latinoamericana. Su trabajo ininterrumpido desde inicios de los años '80 los hace llevar la música popular en la sangre, y le ha dado a su nombre reconocimiento internacional por su labor creativa y rescate de identidad. Sus presentaciones en vivo y sus discos son un valioso muestrario de canto campesino chileno de la zona centro sur, así como de piezas de la tradición local y latinoamericana, y musicalización de poesía chilena.

Director de orquesta, profesor, fundador de coros y creador de audiencias, además de Premio Nacional de Música de 2006, Fernando Rosas Pfingsthorn es una de las personalidades más importantes en la música chilena académica en la segunda mitad del siglo XX. Desde la creación de la afamada Orquesta de Cámara de Chile (1964), la Agrupación Beethoven (1976), la Radio Beethoven (1981), la Fundación Beethoven (1990), la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (1994) y sobre todo el trabajo que llevó a cabo hasta desembocar en el nacimiento de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (2001), lo describen como un incansable gestor cultural.

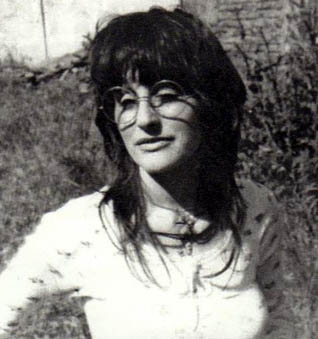

Leni Alexander Pollak es la más importante compositora en Chile durante el siglo XX. Ese estatus se lo entrega la musicóloga Raquel Bustos Valderrama, especialista en estudios de género, en su libro La mujer compositora y su aporte al desarrollo musical chileno, donde observa el devenir, la vida y obra de Alexander dentro de un universo reducido de creación femenina. Nacida en 1924 en Breslavia (entonces parte de Alemania, actualmente en Polonia), huyó del régimen nazi en 1939. Se convirtió en ciudadana chilena en 1951 y como compositora se identidican una serie de obras tempranas a partir de 1949, canciones y piezas de cámara. Alumna de Fre Focke, Alexander se unió a las vanguardias de los años '50 y avanzó luego en esa línea, escribiendo obras de diversa consideración, música sinfónica como "Equinoccio" (1962), de cámara, cantatas, lieder, música incidental para teatro, ballet, cine y mimos. A ellas se suman sus reconocidas piezas radiofónicas donde amplió el uso de los medios y creó una serie de obras denominadas "teatro para escuchar" o hörspiel, donde ella desmantelaba por completo el formato del radioteatro. La más trascendental, dado que marcó el inicio del trabajo en esta línea, es "Par quoi? A quoi? Pour quoi?" (1971), para mezzosoprano, voces habladas de niños, ensamble instrumental y soporte electrónico, estrenada ese año en la Bienal de Zagreb.