1970

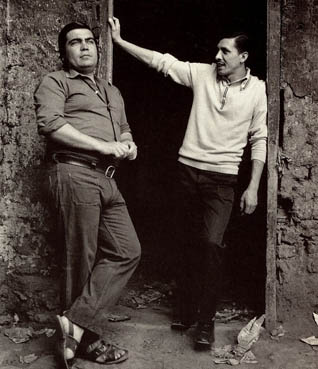

Justo a medio camino entre la comedia y la canción, Los Caporales son uno de los principales dúos musicales y humorísticos chilenos junto a Los Perlas. Formado por el autor y compositor Luis Arenas (1927-2007) y por Luis Pinto Rojo, más conocido como Lucho Pinto, el dúo hizo una carrera de más de 44 años en la que trabajó en radio, discos y actuaciones en Chile y otros países.

El destacado folclorista Valericio Leppe (1937-2004) fue el principal impulsor de este proyecto de canción campesina, parcialmente inscrito dentro del movimiento de Nueva Canción Chilena. La agrupación fue integrando diferentes integrantes a partir de sus inicios, en 1968 —incluyendo a un principiante Pedro Yáñez—, si bien fue siempre Leppe la cara más representativa de su espíritu. Una breve reunión, hacia el año 2000, antecedió el fallecimiento del cantor y el fin del grupo.

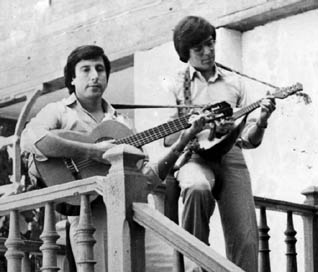

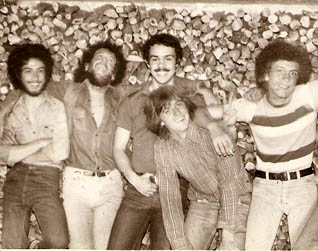

Aunque no figura entre los nombres protagónicos del movimiento, Aparcoa sí está situado detrás de gigantes de la Nueva Canción Chilena, activo desde los años 60 en Santiago y más tarde en el exilio europeo. El conjunto tuvo entonces un estilo multiforme, que lo paseó desde el folclor más purista en sus comienzos hasta avanzadas experimentaciones postreras que lamentablemente no fueron conocidas en Chile. Prueba de ello es su discografía. Iniciada en 1970 con un LP de neto tinte recopilador, dio un salto en 1971 con un segundo disco que recreó musicalmente el poema de Pablo Neruda Canto general para culminar en el LP Chile, con el cual se adelantó varios años en los giros estilísticos que recién a fines de la década de los setenta otros conjuntos imprimirían en el exilio a sus derroteros musicales. El año 2007, focalizados en su trabajo musical con un repertorio de cuecas bravas —género del que fueron adelantados conocedores y aprendices directos—, se reunieron algunos músicos, que con nuevos nombres hoy escriben una segunda época de Aparcoa.

En la figura de Juan Azúa se detecta uno de los puntos más representativos de la música popular de orquestas para espectáculos y televisión, en la línea de directores similares como Horacio Saavedra, Juan Salazar, Pancho Aranda y Rodrigo Miranda, entre otros. Desde los tiempos en que encabezó el montaje de El hombre de la Mancha en 1974, sus participaciones en sucesivas versiones de festivales OTI y de Viña del Mar, hasta el liderazgo conducción de la big band jazzística The Universal Orchestra, Azúa recorrió los tiempos como un espléndido conductor y arreglista orquestal.

Un tipo de canto social guiado más por el humor que por el discurso fue el fresco aporte del dúo Los Zunchos a la canción política de los años setenta y ochenta en Chile. Su trabajo suele circunscribirse a la etapa de auge del Canto Nuevo, pero ya en los tiempos de la UP Eduardo Sepúlveda y René Figueroa animaban peñas y fiestas populares con sus canciones en autodefinido «ritmo de chacota», y que en diversos momentos los emparentó con grupos como Amerindios y Transporte Urbano.

Mitos, rumores y vagos recuerdos subsisten en el relato sobre Malalche, banda activa desde fines de los años 70 con una formación combinada entre músicos profesionales y aficionados, nunca identificados con sus nombres, y que por opción conjunta no llegaron a presentarse en vivo. El título elegido para su única publicación, el cassette Cahuineando, es representativo de su hábito creativo: un hacer doméstico y «enfiestado», sin ambiciones materiales; que ante las circunstancias de un país en dictadura aparecía como un refugio para «gente acorralada». Malalche definió un territorio sonoro propio que con el tiempo ha ido siendo cada vez más valorado, y que retrospectivamente sólo parece guardar algún tipo de ligazón con lo que en esa misma época y hasta bien entrados los 90 hacían sus amigos de la Agrupación Ciudadanos.

Es uno de los guitarristas y cantantes de la agrupación musical porteña La Isla de la Fantasía, reconocido a través de más de cinco décadas de dedicación a la música en Valparaíso como uno de los "viejos cracks" de la escena musical en el puerto.

El capitalino colegio San Ignacio fue, en 1965, cuna de Los Trapos, una de las primeras bandas en Chile en manejar códigos de rock y glam, si bien nunca logró hacer coincidir su a veces atrevido trabajo con las más conservadoras preferencias del gran público. Como a muchos otros conjuntos de esa época, los ocupó por años la interpretación de covers (con lecturas para éxitos de Led Zeppelin, Grand Funk y Jimi Hendrix), hasta que la natural inquietud creativa llevó a sus miembros componer canciones propias. Sólo cuatro discos-single quedan como grabaciones para conocer hoy su trabajo, que algunos destacan por haber lanzado a la exposición pública al cantautor pop Eduardo Valenzuela.

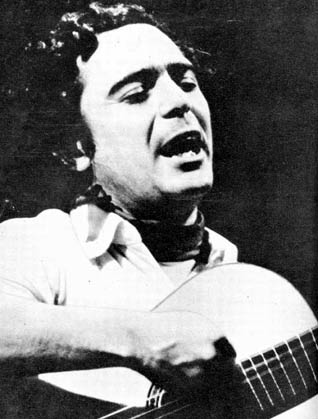

La Nueva Canción Chilena tuvo muchas voces solistas destacadas, y la de Osvaldo Gitano Rodríguez se distingue por al menos dos características. Primero, legó a la canción popular chilena un himno imperecedero, independiente incluso de la época que lo vio nacer, como ha sucedido con su "Valparaíso". Pero además el cantautor, poeta y dibujante porteño buscó documentar el momento y los ambientes que protagonizaba, con libros y textos valiosos para comprender mejor el ambiente artístico de su época, escritos durante su exilio en Europa. En ese continente Rodríguez profundizó su interés por la literatura (llegó a publicar dos poemarios, un libro de cuentos y la novela El día que me quieras) y mantuvo estudios universitarios, razón por la que su carrera discográfica es muy breve, con sólo dos discos originales: Tiempo de vivir (1972) y Los pájaros sin mar (1976), más un tercero en vivo editado en 1989 por el sello Alerce.

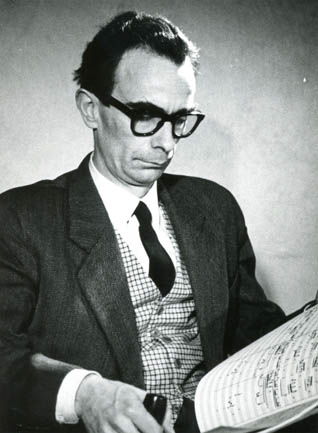

León Schidlowsky es uno de los mayores nombres en el panorama de la música contemporánea del siglo XX y se le considera uno de los promotores del vanguardismo en Chile, a través de sus trabajos en el campo del serialismo, la atonalidad, el aleatorismo y la notación gráfica, que llevó a nuevas dimensiones. Compositor y pintor chileno-israelí, es autor de un catálogo de cerca de 300 obras, siempre muy diversas, que considera material para orquestas, conjuntos de cámara, coros, solistas, piano y gráfica-multimedia. Sus piezas han sido estrenadas e interpretadas en diversos países y ha recibido becas y premios en Chile, Israel, Alemania, Italia, Venezuela e Inglaterra. En 2014 León Schidlowsky obtuvo el Premio Nacional de Arte.

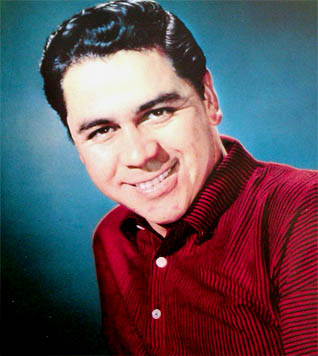

La figura más gloriosa de la música popular universal surgida en Chile es Lucho Gatica. Maestro del bolero internacional, desarrolló desde su aparición a fines de los años '40 una carrera cuyos alcances internacionales le permitieron consagrar su éxito de masas en América Latina, Estados Unidos, España o Asia entre otras regiones, además de sostener su consagrada condición de leyenda y hacerse acreedor del respeto y el aprendizaje de generaciones de cantantes de habla hispana. Su muerte a los 90 años, ocurrida a fines de 2018 en la capital mexicana, marcó el fin de la era de las grandes voces melódicas del siglo XX.

Aunque santiaguino, Luis Ortúzar Araya es llamado El Chincolito de Rauco en alusión a esa ciudad de la zona de Curicó, desde donde irradia sus oficios de cantor a lo humano y lo divino, poeta popular y payador. Iniciado en 1955, es uno de los más experimentados cantores vigentes en Chile. Su presencia es habitual en encuentros de payadores nacionales como los de Teno (provincia de Curicó) y Portezuelo (provincia de Ñuble), y al mismo tiempo en velorios de angelitos, vigilias, novenas y encuentros de canto a lo divino.

Asociados usualmente al neofolclor y la canción chilena con textos de poetas, Los Cuatro de Chile son más bien un grupo singular que merece definiciones por fuera de colectivos. Tuvieron auténticos hits a inicios de los años setenta (“Romance de barco y junco”, “Para que no me olvides”) gracias al trabajo emprendido junto a Ariel Arancibia para poemas de Óscar Castro, y destacaron así en lo que entonces vino a llamarse «folclor cultural», etiqueta discutible con la que durante un tiempo se asoció canción tradicional con elementos de «alta cultura», como la literatura y el teatro. El grupo trabajó sobre todo un repertorio tradicional de tonadas y canciones chilenas y latinoamericanas, con la marca de impecables armonías vocales y arreglos sofisticados.

Si la Nueva Ola se fundó imitando modelos extranjeros, Luis Dimas fue todo un ejemplo del movimiento. Nacido Luis Misle Troncoso, al muchacho de ese entonces, comienzos de los años 60, no le tomó mucho tiempo aprender que la clave para triunfar estaba en adoptar una personalidad ajena. Tal como lo había hecho un par de años antes Peter Rock al probarse el traje de Elvis Presley y apropiarse de algunas de sus canciones, Dimas hizo lo propio con Chubby Checker, por entonces el rey del twist en el mundo de habla inglesa.

Cuantiosas cuecas alegóricas a Valparaíso, su lugar definitivo en el mundo, fueron escritas por Ramón Huaso Alvarado Veloso, un hombre nacido en Coronel, minero del carbón de Lota, donde comenzó a boxear y a ganarse el apelativo de Puño Mortífero. La historia cuenta que ese mismo poderío exhibido en jornadas pugilísticas en el Caupolicán de Santiago llamó la atención de un oficial de la Armada que le ofreció un trabajo administrativo en simultáneo a boxear para la institución. Había conocido la cueca de niño, viendo a su madre cantora, nacida en el siglo XIX, y ya instalado el Valparaíso en la década de 1950 se unió al universo de canto que más tarde sería denominado como la Bohemia Tradicional de Valparaíso. Siempre vestido de traje, sombrero y pañuelo, actuó con frecuencia en lugares como el bar Liberty, el Nunca se Supo y más adelante en La Isla de la Fantasía y el bar Hollywood. Si bien Huaso Alvarado también fue cultor de otras músicas de esa misma bohemia porteña, como el vals, el bolero, el tango, e incluso el foxtrot y la ranchera, fue la cueca la inspiración creativa más importante. El disco Cantando y contando mi vida en cueca (2018) fue el primer y último intento de llevar al registro la oralidad de las cuecas orilleras de Alvarado, entre las que figuran "El Nunca se Supo", "Mercado Cardonal", "Se nos fue el cantor del puerto", dedicada al astro Jorge Farías, "Los buenos jugadores", "Arriba mi Wanderito" y "Cueca Viña del Mar". Huaso Alvarado, del cerro Rodelillo, murió en 2023 a la edad de 97 años.

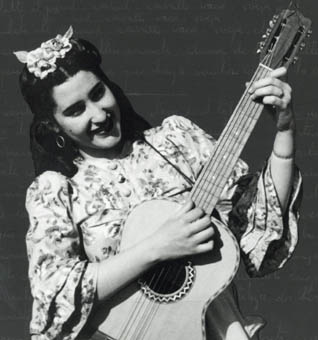

Margot Loyola es, junto a Violeta Parra, una de las dos grandes maestras del folclor chileno. Dedicada a la investigación y la enseñanza, contribuyó a renovar esa música al impulsar el trabajo de campo en los grupos de proyección folclórica de los años '50, difundió y estudió estas tradiciones en Europa y América y es la única folclorista que ha ganado el Premio Nacional de Arte, reconocimiento que recibió en 1994. Falleció en agosto de 2015, a la edad de 96 años, dejando un legado de estudios de campo, recopilación y canto de más ocho décadas. Desde 2016, cada 15 de septiembre, el día de su natalicio, se celebra el Día Nacional de la Cultura Tradicional y Popular Chilena.

Hindustani es el conjunto que el maestro Millapol Gajardo fundó en la década de 1970, luego de sus tres años en la Varanasi Hindu University en India, donde llegó en 1966 para estudiar instrumentos de la música clásica y devocional, como el tabla y la flauta bansuri, su principal arma de creación. Tras su estada allí comenzó a enseñar en Chile a diversos músicos jóvenes interesados en esta estética del sonido y la filosofía ancestral presente en ella. En paralelo, Gajardo, un flautista clásico que había tenido participaciones con las orquestas Sinfónica de Chile y Filarmónica de Santiago, creó este elenco para desarrollar su música basada en ragas milenarios, con instrumentos principales a los que añadió sitar o surbahar. A través de los años Hindustani realizó cambios de formación, integrando a sucesivas oleadas de alumnos del maestro.

«Rock sinfónico», es una definición un tanto confusa para rotular la tendencia musical que explotó Leña Húmeda durante la segunda mitad de la década de los setenta, un tiempo particularmente difícil para hacer música en Chile. El proyecto de la Quinta Región sin embargo insistió en su cruzada por unos cuatro años, de los que no quedó registro en disco, aunque sí el recuerdo de conciertos en escenarios relevantes, como los de la Quinta Vergara, el Teatro Caupolicán y el aula magna de la Universidad Federico Santa María. Leña Húmeda fue el primer grupo del cantante y pianista Francisco Pancho Puelma.

Juan Orrego Salas es una de las figuras clave de la música docta chilena en el tránsito que la composición vivió desde la tradición hacia la era de las primeras vanguardias académicas. Premio Nacional de Música en 1992, el también musicólogo fundó y dirigió importantes instituciones y educó a compositores en Chile y Estados Unidos hasta la década de 1990. Pero también ha sido uno de los compositores chilenos más interpretados y grabados en el extranjero, con un catálogo que incluye más de 120 obras en todos los ámbitos y un estilo que ha influido en autores latinoamericanos. Juan Orrego Salas murió en 2019, en Estados Unidos, a la edad de 100 años.

Viajes entre Europa y América, y notables asociaciones musicales marcaron la peculiar vida del pianista Roberto Inglez, uno de los mejores arregladores de orquesta que en Chile se vinculó a la música popular, y conocido sobre todo por su colaboración de años con Lucho Gatica. Como puede sospecharse a partir de su curioso apellido artístico, Roberto Inglez se hizo famoso con un seudónimo, pues fue como Robert Inglis que nació y creció en la lejana Escocia. Con su nombre verdadero se granjeó el primer prestigio artístico en su ciudad natal (junto a la banda The Melodymakers) y, más tarde, en Londres. En 1937 había conocido al músico de ascendencia venezolana Edmundo Ros, destacado arreglador que recién llegaba a la capital inglesa y que de inmediato reclutó a Inglis como pianista.