1970

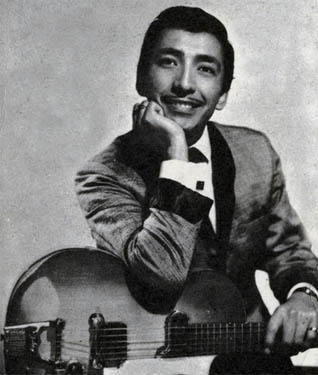

Guitarrista fundamental de la composición popular chilena, el autor de "El twist del esqueleto" (1963) es un músico transversal, que ha inscrito varias melodías en el gusto masivo y ha cosechado elogios por igual de folcloristas, jazzistas y rockeros. Si bien su popularidad la forjó a partir del ritmo del twist, su repertorio también ha incluido populares tangos, rocanrol y cumbias. En la década del 2000 Arriagada reactivó el interés de los más jóvenes gracias a su colaboración con Ángel Parra Trío para el disco Playa solitaria (2005).

Sus dos apellidos están inscritos con letras principales en la historia de la música chilena de raíz folclórica. Héctor Pavez Pizarro es hijo de Gabriela Pizarro y Héctor Pavez Casanova, músicos, recopiladores y fundadores del conjunto Millaray. La música de Chiloé y la cueca han sido campos destacados en su repertorio como cantante, guitarrista y compositor, dedicado al folclor chileno en general. El heredero ha descrito también su propia trayectoria: si su padre fue conocido como el Indio Pavez, Héctor Pavez Pizarro es «el Gitano». Profesor, músico frecuente en festivales en diversos lugares de Chile y parte de un elenco familiar con su hermana, la bailarina Anais Pavez, son otras de sus actividades, a lo largo de una bitácora que se corresponde con todas sus facetas como músico, desde Chiloé hasta la cueca urbana.

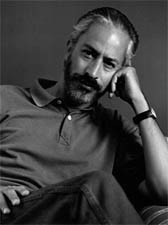

Su paso resuelto por géneros musicales usualmente alejados entre sí convirtió a Luis Advis Vitaglich en un compositor de una versatilidad única en la historia de Chile. Sin haber estudiado en un conservatorio, y con una formación más ligada a las humanidades (se licenció en Filosofía), Advis fue encontrando su camino musical de un modo casi autodidacta. Asociado a baladistas, folcloristas, orquestas sinfónicas y de cámara, y bandas y cantautores de fusión latinoamericana, Advis marcó al menos un gran hito de la cultura chilena con la fundamental Cantata Santa María de Iquique (1969), aunque el total de su discografía es la constante de cumbres, ineludibles en el estudio de la música chilena del siglo XX.

Conocido principalmente como locutor radial, la figura de Ricardo García cubrió campos amplios de la música popular chilena, incluyendo los del periodismo, la televisión, la producción de festivales y la gestión discográfica. Su principal legado fue Alerce, el sello que fundó en 1976 y que constituyó durante más de una década el más firme bastión de promoción discográfica de resistencia a la dictadura. Pero su gestión resultó también fundamental para incontables iniciativas asociables a la Nueva Canción Chilena y el Canto Nuevo.

Pese a su condición de músico aficionado, el baterista Antonio Gaete cuenta con un historial sorprendente de gestiones y militancias en grupos de la raigambre tradicional. No sólo perteneció a los dos conjuntos más importantes de esta línea –la Retaguardia Jazz Band y los Santiago Stompers- sino que en su hoja de vida se certifica un recordado debut como joven baterista en el también histórico grupo South Pacific Jazz Band en 1974, donde compartió escenario con el legendario trompetista Luis Huaso Aránguiz en su última época.

Fresia Soto fue uno de los nombres fundamentales de la Nueva Ola. Hizo covers en inglés de éxitos del rock and roll, como era usual en la Nueva Ola, y luego grabó canciones en diversos estilos juveniles, entre los que algunos se convirtieron en éxitos, como su versión de “El martillo” o “Corazón de melón”. Ganó el Festival de Viña, actuó en una película, y a comienzos de los '70 tomó la audaz opción de probar como bailarina revistas en los espectáculos de la compañía Bim Bam Bum. Avanzada esa década, y ante la falta de escenarios y trabajo para la músicos que sobrevino tras el golpe militar, se fue a Estados Unidos, donde trabajó en otros oficios. A la música, en todo caso, solo tuvo regresos muy esporádicos.

Su nombre es Rafael Berríos, pero se hizo famoso como Rabanito, el acordeonista que llegó a ser considerado como uno de los mejores en su instrumento en Chile, por lograr un estilo de interpretación propio y una gran destreza, que le permitieron dominar el tango, la cueca, el jazz y otros ritmos de la música popular.

Un capítulo enigmático del rock chileno de la década de los setenta está representado en la historia de Miel. La banda se inició en 1974 con músicos provenientes de grupos como Sacros, Tumulto y Escombros, se mantuvo durante todo el resto de la década y fue la gran vitrina pública para Juan Carlos Duque, quien no tardó en desarrollar una carrera como cantante solista y productor. Miel no legó ningún álbum, pero sí un gran prestigio entre entendidos por su incursión en la sonoridad progresiva.

Músicos en el exilio en Francia pusieron este proyecto en marcha a fines de la década de los '70. Formado principalmente por el pianista Matías Pizarro, el guitarrista Alejandro Rivera, el bajista Pablo Texier y más tarde el baterista Patricio Villarroel, Tamarugo se inscribió en la música de fusión, que tomó elementos del rock progresivo, el folclor sudamericano y el jazz moderno. Su único disco fue editado en 1979 en Francia. Tan lejos del mar presentaba canciones trovadorescas , con letras escritas para el conjunto por el poeta Gustavo Mujica, y revestidas con instrumentos electrónicos con un enfoque propio de la era de la fusión.

La compañía de músicos que se reunieron en 1970 alrededor del pianista, crítico, gestor, disc-jockey y aficionado al jazz Pepe Hosiasson fue un muestrario de repertorio de las tradiciones jazzísticas sobre las que todos estos solistas aprendieron como asiduos participantes del Club de Jazz de Santiago. En 1953 Hosiasson había liderado su primer grupo, los Mapocho Stompers, siendo un joven de 22 años como cultor de la música de Nueva Orleáns, aunque con Swing and Company hizo un pequeño viraje al swing.

Integrante de varios grupos de fundamental trabajo folclórico, el guitarrista Eugenio Moglia legó al cancionero chileno melodías enlanzadas a la poesía de composiciones como “Y con brotes de mi siembra”, “A ver si agarras confianza” y “Nadie le va a decir huacho”. Su estilo en la interpretación de guitarra y su habilidad para musicalizar versos ajenos fue de gran importancia para el trabajo asociado al llamado «folclor poético», y su técnica fue solicitada en grabaciones de Lucho Gatica, Ester Soré y Raúl Gardy, entre otros famosos intérpretes.

En una referencia musical, Rita Góngora ha sido conocida como la "Billie Holiday chilena". No sólo fue una de las primeras mujeres en el jazz vocal chileno, sino que marcó una presencia con su estilo personal, que tomaba distintos aspectos de esta cantante universal. Desarrolló un estilo de mucha emotividad en la interpretación de canciones, y sin estudios formales de música ni de canto instaló su nombre en espacios del jazz chileno desde mediados de los '60, donde además comenzó a programar repertorios de bossa nova, de la que fue una cultora principal. Tras una vida personal que la sacó de los escenarios, a comienzos de los años 2000 reinició su carrera y en 2006, casi cuarenta años después de su primera aparición en los escenarios, publicó su disco debut, Rita Góngora.

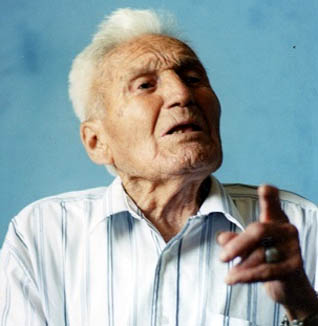

Hernán Raúl Núñez Oyarce —suele recordársele como «Nano» Núñez— es el nombre de un pionero y un maestro. Fue una de las figuras más influyentes en la creación, valoración y difusión de la cueca practicada fuera de la industria del espectáculo, especialmente en zonas populares de Santiago y Valparaíso durante el siglo XX, y a la que él vino a llamar “cueca brava” (también conocida como centrina, urbana y chilenera). Fue integrante fundador de Los Chileneros, grupo con el que registró no sólo su voz, su pandero, su tañador y sus cuecas, sino también sus magníficos relatos. A través de ellos vertió parte de su visión acerca de la cueca y su práctica como fenómeno socializador y festivo de su época. Instaurado por el Congreso Nacional, el 4 de julio, fecha de su nacimiento, se celebra en Chile el Día Nacional del Cuequero. La calle que habitó por décadas en la capitalina comuna de Estación Central pasó a inicios de 2026 a llevar su nombre.

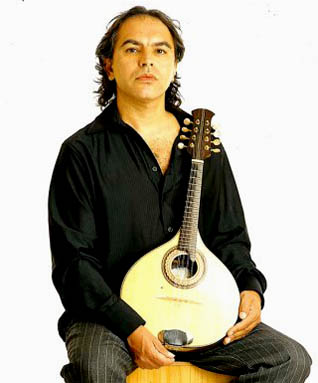

Antonio Toño Restucci es uno de los compositores y solistas más relevantes en la historia de la música de fusión en Chile. Guitarrista y sobre todo mandolinista, generó un lenguaje musical que terminó ramificándose en la música chilena contemporáne, en distintos espacios y tiempos, consolidando una posición aparentemente secundaria como nombre propio, pero central como una entidad musical desde la década de 1980, cuando la idea de fusión pasó de ser una vanguardia a una escuela musical. Antonio Restucci ha sido un músico influyente y respetado, a partir de esa propuesta de mixturas musicales desde sus cuerdas, acústicas, que toman elementos del folclor latinoamericano, la música flamenca, la música docta y el jazz fusión.

Se inició en conjuntos de raíz folclórica a fines de los años '60 y ha desarrollado gran parte de su trabajo en los escenarios de la música, pero Patricio Liberona siempre ha mostrado la inquietud por rebasar esos límites, y puede considerarse un cantautor de oficio intermitente. El teatro, la actuación, la escritura, la pintura, la escultura y los guiones son oficios que ha desempeñado este autor, un hombre que tras integrar desde 1970 uno de los jóvenes conjuntos de la Nueva Canción Chilena en Los Moros, fue parte como solista de los años del Canto Nuevo, pero ha dejado el grupo de su trabajo impreso en formatos diferentes al del disco.

Los Crawfish (o Los Cangrejos) fueron una banda de pop rock que nació en San Carlos en 1967, y que representa todo un epicentro musical de la zona. Cristián Blasser, baterista original de Los Angeles Negros, lo dice en el libro Como quisiera decirte, de Pablo Gacitúa, del 2014: "No hay ningún músico de San Carlos que no haya tocado en Los Cangrejos. Es la escuela de la música aquí. La mayoría de la gente que logró grabar alguna cosa nació allí".

Maitén Montenegro es una cantante y comediante que se inició siendo niña, por intermedio de su padre, el prestigioso actor Raúl Montenegro. Por su trabajo, vivió varios años en Venezuela y Puerto Rico, donde debutó como actriz en producciones dramáticas. A su regreso, a los 13 años, adoptó su nombre artístico (el real es María Teresa Vásquez) y montó varios espectáculos y programas detelevisión, que en 1973 la llevaron al teatro Bim Bam Bum. Entre 1978 y 1980 fue parte del primer elenco del programa de humor Jappening con Ja, y luego se integró como comediante a Sábados Gigantes, protagonizando sus propios Café Concerts, y llegando al Festival de Viña de 1985 con un espéctaculo de música y baile. Avanzados los años 90 se trasladó a Miami como productora de Sábados Gigantes, y allá montó una academia que el año 2006, cuando regresó a Chile, instaló en Santiago. En medio de toda esa historia, su paso por la música es casi un detalle, pero dejó un hit: De 1972, la sentida despedida de una esposa que ve partir a su marido: "Canción para una esposa triste".

Proyecto innovador en la música de cámara chilena, el Sexteto Hindemith 76 fue pionero en el encuentro entre músicas diversas y estéticas dispares, lo que marcó un anticipo de la música de fusión latinoamericana, que hasta entonces estaba teniendo sus primeras experiencias con el grupo Congreso principalmente. Sus LP fueron El cantar de nuestra América (1975), con la contralto y futura Premio Nacional de Música Carmen Luisa Letelier, e In musica (1976). Mucho más adelante Donatucci y otros músicos reactivaron el proyecto, aunque con otra estética, y publicaron el disco Sinfónico, popular, universal (2016).

En la figura de Juan Azúa se detecta uno de los puntos más representativos de la música popular de orquestas para espectáculos y televisión, en la línea de directores similares como Horacio Saavedra, Juan Salazar, Pancho Aranda y Rodrigo Miranda, entre otros. Desde los tiempos en que encabezó el montaje de El hombre de la Mancha en 1974, sus participaciones en sucesivas versiones de festivales OTI y de Viña del Mar, hasta el liderazgo conducción de la big band jazzística The Universal Orchestra, Azúa recorrió los tiempos como un espléndido conductor y arreglista orquestal.

La historia de Quasars ha pasado al olvido a pesar de su carácter iniciático dentro de una experimentación musical con las tecnologías análogas. Fue formado en 1974 por los hermanos Claudio (n. 1955) y José Fernando Recabarren (1956-2020) y en la cronología de la música chilena aparece como registro de un temprano intento de utilización de los teclados y la electrónica.