1970

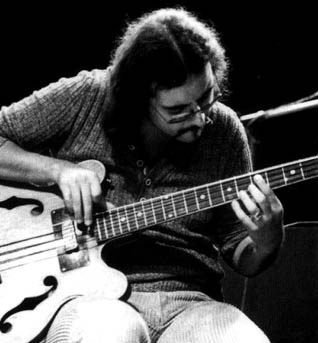

Según apunta la historia de la música popular en Chile, el primer bajista eléctrico del jazz nacional fue este legendario músico peruano. Enrique Luna antes que Jorge Toscano Vidal, Ernesto Holman o Pablo Lecaros. Luna marcó la orientación con su particular operativa improvisacional sobre las cuatro cuerdas y, sobre todo, como pivote de un grupo de jazzistas modernos desde fines de los '60.

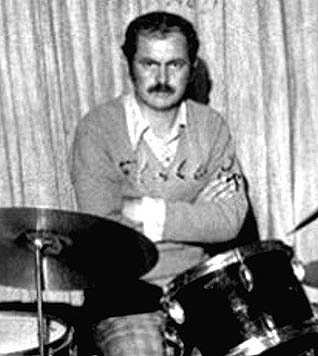

Osvaldo Martínez, conocido en los círculos musicales del sur como Chalupa, es uno de los representantes más históricos del jazz sureño. Por cinco décadas se mantuvo activo como baterista en la ciudad de Valdivia, donde fue testigo del transcurso del tiempo, las evoluciones e involuciones de la música lejos de la capital, y del terremoto y el maremoto que destruyó su ciudad natal en 1960. Pero además fue un ferviente animador de esa escena jazzística, y reconocido allí como referente. Víctima de un accidente cerebrovascular falleció el 9 de agosto de 2011, el mismo día en que había nacido, en 1940.

La cantante de Sol y Medianoche es mucho más que la voz característica de ese grupo, con el que se hizo conocida en el circuito rockero a comienzos de la década de los años ochenta. Antes y después de integrar la banda, María Soledad Domínguez —más conocida como Sol Domínguez— ha tenido una trayectoria como cantante y solista que mantiene en paralelo a su trabajo grupal.

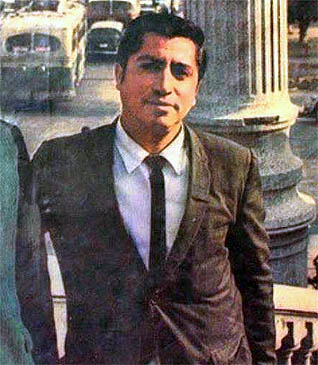

Probablemente una de las voces más dotadas de Chile es la que a fines de los '60 dio a conocer Germaín De la Fuente en Los Ángeles Negros. El cantante dio el sello a la popular agrupación, y fue su cara de presentación ante la creciente presencia continental de la banda, hasta que, a los cinco años, inició una carrera solista que mantiene hasta hoy. Con la voz sin las atribuciones de antaño, De la Fuente sigue siendo un referente para las viejas y nuevas generaciones de músicos.

Ester Soré es la principal cantante de tonadas chilenas del último siglo. Grabó por primera vez la exitosa ‘‘Chile lindo’’, de Clara Solovera, y no sólo contribuyó a enriquecer el modo de interpretar esas canciones gracias a una voz reconocida entre las más claras y expresivas de su tiempo. Además fue una artista popular en un sentido amplio: en la radio, los discos, las giras y el cine. A partir de la música folclórica, y décadas antes de que palabras como showoman o entertainer fueran acogidas aquí, Ester Soré, a quien llamaban la Negra Linda, fue la entretenedora chilena de su tiempo.

La de Rebeca Godoy es una de las voces más persistentes en la canción comprometida en Chile, entregada a su vocación por la música latinoamericana entre sones de bolero, ranchera, tango, vals peruano y la raíz folclórica chilena así como a las causas sociales de las que siempre se hizo parte desde los escenarios, a partir de sus inicios a mediados de los años '70.

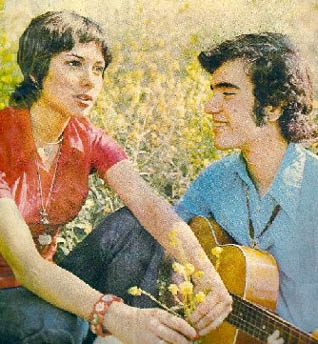

Este dúo de vida breve y sólo un disco en su trayectoria alcanzó en los años de la Unidad Popular gran difusión televisiva y radial, gracias a un par de temas de inspiración pop y una reconocida influencia de grupos como Carpenters. Lo formaron dos estudiantes de la Universidad de Chile, Sonia Paz Soto-Aguilar (entonces estudiante de Teatro) y Pablo Rossetti (de Música), ambos con experiencia en grupos escolares (Pablo incluso había alcanzado a grabar algunos temas en singles) y la coincidencia de haber pasado parte de su crianza en Europa por el trabajo de sus padres.

Hernán Raúl Núñez Oyarce —suele recordársele como «Nano» Núñez— es el nombre de un pionero y un maestro. Fue una de las figuras más influyentes en la creación, valoración y difusión de la cueca practicada fuera de la industria del espectáculo, especialmente en zonas populares de Santiago y Valparaíso durante el siglo XX, y a la que él vino a llamar “cueca brava” (también conocida como centrina, urbana y chilenera). Fue integrante fundador de Los Chileneros, grupo con el que registró no sólo su voz, su pandero, su tañador y sus cuecas, sino también sus magníficos relatos. A través de ellos vertió parte de su visión acerca de la cueca y su práctica como fenómeno socializador y festivo de su época. Instaurado por el Congreso Nacional, el 4 de julio, fecha de su nacimiento, se celebra en Chile el Día Nacional del Cuequero. La calle que habitó por décadas en la capitalina comuna de Estación Central pasó a inicios de 2026 a llevar su nombre.

Agrupación recordada por sus cuidadas armonizaciones vocales, Malibú integró en una inusual sociedad a funcionarios del Banco Central que, hacia 1974, decidieron profesionalizar su vocación por la música. Fue fundado por Rafael Puentes y desarrolló una carrera de al menos diez años, sustentada sobre todo en su trabajo en vivo, y en frecuentes apariciones en televisión y hasta tres invitaciones al Festival de Viña durante la década de los '70. En 1984, el grupo inició un largo receso reactivado en el año 2004 para explotar el repertorio nostálgico.

En los archivos musicales chilenos hay registradas al menos dos definiciones majaderas para referirse a Juan Antonio Labra: «el Michael Jackson chileno» y el artista «de proyección internacional». Comparaciones más, apodos menos, lo cierto es que Labra es un símbolo indiscutible del pop ochentero nacional y uno de los pocos solistas que convirtieron en hits casi una decena de sus canciones. Sus shows se caracterizaban por incluir luces, coreografías y bailarines en momentos en que aquello era un adelanto de pop bien facturado, y con pegajosos singles bailables como "Bailarina, me haces mal", "Mueve, mueve", "A bailar la salsa" y "Paran pan pan", pero este artista de singulares vibratos y falsetes también hizo de la balada uno de sus fuertes, y canciones como "Niña", "Te quiero" e "Identidad" lo situaron en los primeros lugares de las listas radiales de esa década. Presencia recurrente en televisión y espectáculos en vivo durante los años 80 y 90, el intérprete iba a explicar muchos años más tarde por qué con el cambio de siglo decidió un retiro de la atención pública, apenas interrumpido hasta una gran celebración organizada por él en 2024 bajo el nombre "Pop Star 60".

Manuel Fuentealba es parte de la generación de tangueros de los años '40, '50 y '60 en Valparaíso, y que algunos recuerdan como la generación de oro, cuando en decenas de locales del puerto existían grupos de tango. Actuó en hoteles, en ceremonias oficiales y en innumerables locales. Desde los años '80 fue el cantante de tangos del bar Cinzano de Valparaíso, adonde se mantuvo activo hasta su muerte, en octubre de 2016.

Un maestro a la hora de avivar una cueca con pandero, platillo, tamboreo y huifa, Raúl Lizama, más conocido como el Perico Chilenero, también era autoridad si lo sentaban frente al piano o le pasaban una guitarra, un acordeón o un tañador. Nunca aprendió a leer ni escribir, pero hizo su propia escuela en los conventillos, fue parte de la alineación original de Los Chileneros, el conjunto que en 1967 llevó la chilena o cueca urbana por primera vez al disco, y tuvo su graduación con honores donde correspondía a un músico aguerrido de su talla, es decir en casas de remolienda, mataderos, La Vega y en estaciones de trenes.

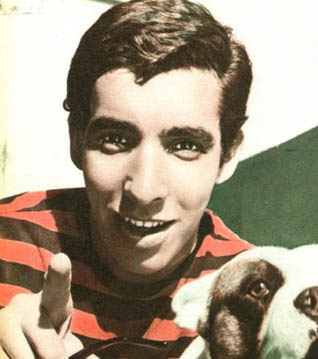

Compositor, cantante, productor y coreógrafo, Pepe Gallinato fue una figura importante de la industria musical chilena en los años sesenta y setenta, con aportes equivalentes en los géneros de la Nueva Ola y el neofolclore. Fue uno de los artífices de programas de televisión tan famosos como "Música libre" (junto a su esposa, la argentina Mirta Furioso) y de otra serie de proyectos que llevaron el pop internacional a las pantallas chilenas.

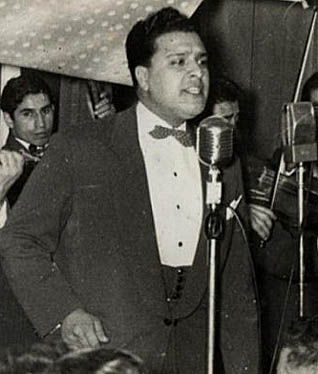

Francisco Cabrera Sánchez tiene una historia musical imparable desde que en 1947 llegara a la capital procedente de Antofagasta para integrarse a la orquesta característica de Armando Bonansco. Tocó ritmos tropicales y de salón de baile en locales diversos, llegó a los auditorios radiales para hacer bolero y canción popular, y practicó rock and roll y twist. Con todo, Panchito Cabrera fue esencialmente un guitarrista de jazz y conservó para sí la categoría que le entregó el entorno musical: el "Django Reinhardt chileno", el único músico que dedicó una vida a estudiar la obra del célebre guitarrista belga, lo que lo llevó a liderar una escuela de adherentes del llamado "jazz manouche".

Taller Recabarren fue uno de los muchos proyectos que ocuparon al compositor Sergio Ortega durante su exilio en París, y se convirtió en uno de los grupos importantes para la difusión de música chilena en Europa en los años setenta. Aunque su discografía fue breve, incluyó una importante cantata histórica basada en la vida de Bernardo O’Higgins.

La de Quelentaro fue una carrera extensa y marginal a los medios masivos de difusión, sostenida en una poesía solemne, cercana al mundo obrero del que provenían sus integrantes. Aunque nacidos como un grupo, casi toda la historia de Quelentaro fue la del dúo afianzado entre los hermanos Gastón y Eduardo Guzmán, cantautores capaces de sostenerse mutuamente incluso durante el quiebre impuesto por el exilio.

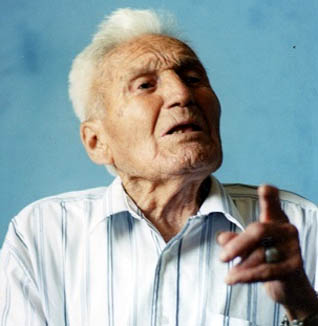

Giovanni Cultrera, pianista de origen siciliano afincado en Valparaíso después de la Segunda Guerra, es uno de los nombres mayores del jazz chileno, con un conocimiento aventajado de los repertorios y una vigencia que lo llevó incluso a mantenerse activo con más de 90 años de edad, una serie de discos publicados y una cantidad actuaciones que rompieron la barrera de los 1.300 conciertos con su cuarteto desde 2004. Su categoría como cultor del swing clásico, lo ubica en un cuadro de honor junto con solistas de la talla de Carmelo Bustos, Lucho Córdova, Daniel Lencina y, por supuesto, su compañero Alfredo Espinoza.

Investigador, cantautor, compositor, productor e integrante de conjuntos claves del movimiento del Canto Nuevo como Illapu, Aquelarre y Abril, Luis Alberto Valdivia, conocido como Pato Valdivia, fue uno de los nombres centrales del canto de autor en Chile. Parte de Illapu en sus orígenes a comienzos de los años '70 en Antofagasta, retomó su vinculación a ese grupo ya entrados los años '90, la época de mayor popularidad del conjunto, una vez finalizado el exilio. Entonces actuó como productor del conjunto y es el compositor de canciones claves como el popular "Lejos del amor", "El pozo de mis sueños" y coautor de los "Tres versos para una historia". Desde entonces alternó su oficio productor musical con el de gestor cultural.

La Nueva Canción Chilena tuvo muchas voces solistas destacadas, y la de Osvaldo Gitano Rodríguez se distingue por al menos dos características. Primero, legó a la canción popular chilena un himno imperecedero, independiente incluso de la época que lo vio nacer, como ha sucedido con su "Valparaíso". Pero además el cantautor, poeta y dibujante porteño buscó documentar el momento y los ambientes que protagonizaba, con libros y textos valiosos para comprender mejor el ambiente artístico de su época, escritos durante su exilio en Europa. En ese continente Rodríguez profundizó su interés por la literatura (llegó a publicar dos poemarios, un libro de cuentos y la novela El día que me quieras) y mantuvo estudios universitarios, razón por la que su carrera discográfica es muy breve, con sólo dos discos originales: Tiempo de vivir (1972) y Los pájaros sin mar (1976), más un tercero en vivo editado en 1989 por el sello Alerce.

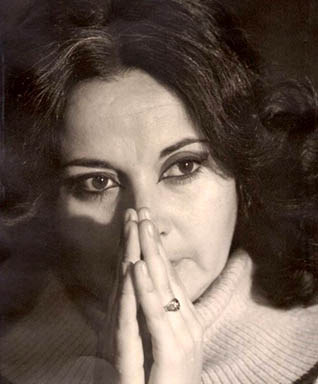

La cubana Olga Guillot era el espejo en el que Patricia Maldonado se miraba hacia los años '70, y su exitosa carrera como intérprete durante esa década y la siguiente siguió el mismo rumbo intenso hecho famoso por la mujer de canciones como "Miénteme", "La música" y "Qué sabes tú". Maldonado se convirtió en una de las mejores cantantes chilenas en el rubro de boleros y las más profundas canciones románticas, capaz incluso de dar a conocer su trabajo en el extranjero.