Canto y trova

Poemas y canciones de amor, de humor o de política fueron parte del oficio del trovador histórico, personaje nacido ya en épocas medievales y que mil años después regresó a la música popular con el mismo sentido. Su figura renació en los años '60, cuando en América Latina y Europa surgieron autores cuyas canciones –interpretadas con la sola compañía de una guitarra- hablaban de sentimientos personales y temas sociales. Canto y trova son formas modernas de expresión del trovador, quien a falta de despliegue instrumental centra el poder de su música en las letras y en su virtuosismo como ejecutante de esa pequeña orquesta de seis cuerdas. Desde Francia a Estados Unidos y desde Cuba a Chile, los cantautores reaparecieron en la década de los grandes cambios. En nuestro país se activó en el marco de la Nueva Canción Chilena y luego siguió con el movimiento joven del Canto Nuevo, pero su oficio es ahora tan genérico que ha superado todas las etiquetas.

Aunque dio sus primeros pasos en el contexto del Canto Nuevo en los años '80, la música de Felo trasciende por mucho esa etiqueta. El uso de códigos de humor en sus canciones, en la misma línea que el uruguayo Leo Maslíah, lo convirtió desde entonces en un músico diferente y avanzados los 90 y sobre todo a comienzos de la década de los 2000, su trabajo saltó a los medios masivos. Fuiel a su estilo, tuvo un exitoso paso por el Festival de Viña del Mar en el 2005. Actualmente se mantiene activo, con presentaciones regulares a lo largo de todo Chile en pequeños escenarios, que es el formato - como ha reconocido - que más cómodo le resulta.

Desde Temuco como coordenada geográfica, aunque desde el Wallmapu como gran territorio, surgen las canciones de Susana Cofré, cautautora cuya música se sustenta tanto en la trova en primera persona como el canto contingente, descrito a su vez en piezas de temáticas feministas, injusticias sociales y opresiones políticas. Iniciada hacia 2011 en escenarios de La Araucanía y los círculos universitarios, su primer disco es Canciones crudas (2015).

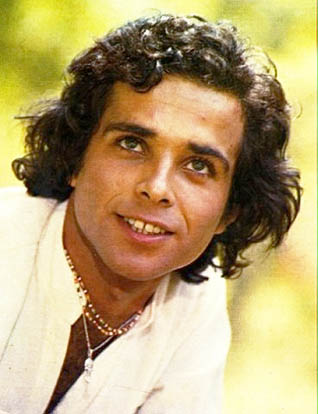

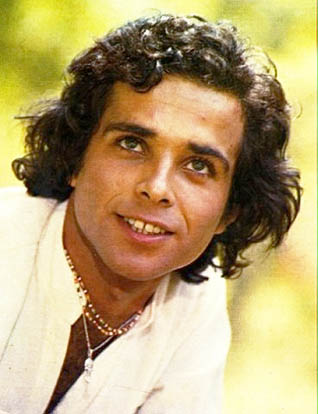

A los 23 años, y equipado apenas de una guitarra, Fernando Ubiergo protagonizó el más masivo fenómeno que ha generado un cantautor en Chile. A través de festivales televisivos, en plena dictadura, el joven se convirtió en un ídolo, abriendo un exitoso camino que lo llevó incluso a explorar una carrera internacional. Ubiergo es uno de los trovadores más importantes de nuestro país en el cruce del canto poético y la canción romántica, y varias de sus canciones son auténticos clásicos de la música popular chilena. Es imposible hablar de las décadas de los '70 y los '80 sin pasar por canciones suyas como "Un café para Platón", "El tiempo en las bastillas" o "Cuando agosto era 21", pero su carrera se mantiene activa hasta hoy, en la composición, publicación de discos y agenda en vivo. Situaciones cotidianas, versos de amor e historias sencillas son el sello de sus canciones, las cuales se entrelazan en una trayectoria que superó los 50 años de música. En 2024, tras públicar La vida es, el disco del regreso al canto, Ubiergo recibió el reconocimiento de Figura Fundamental de la Música Chilena, por la SCD.

Hacia fines de los años '90, ciertos barrios de Brooklyn se fueron convirtiendo en un reducto de arte chileno, con pintores, escritores y músicos inmigrantes enlazados entre sí por amistad e instalados en barrios como Williamsburg. Nutria fue uno de ellos, el más interesante desde la perspectiva musical, autor de álbumes de interesante fusión entre un rock de baja fidelidad y la canción folclórica latinoamericana; o, como prefiere definirlo Christian Torres, el principal sostén del proyecto «folklore chileno transplantado». Su proyecto musical desarrolló toda su etapa inicial en Nueva York, pero hoy se ancla en Santiago de Chile.

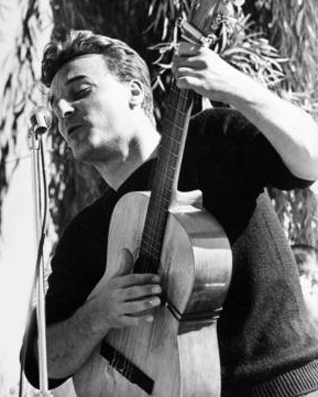

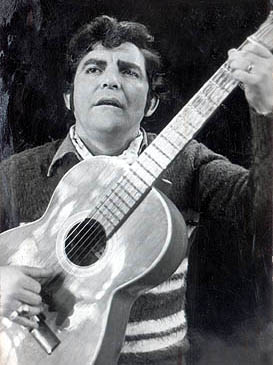

Patricio Manns es una figura fundamental de la música popular chilena. Su nombre está asociado al nacimiento de la cantautoría en Chile y fue clave en el desarrollo de movimientos como el Neofolklore y la Nueva Canción Chilena. Interpretadas por sí mismo o por otros músicos, en su larga historia como autor impuso piezas que pasaron a ser clásicos del cancionero popular, como "Arriba en la cordillera", "El cautivo de Til Til" y "La exiliada del sur". Manns desarrolló además una prolífica carrera como novelista, ensayista y poeta, y luego de vivir en Francia y Suiza su exilio y residir allí por casi 30 años regresó a Chile, donde continuó escribiendo canciones y libros. Murió en septiembre de 2021, a los 84 años, como uno de los nombres centrales para entender la música chilena.

Renata Espoz es Resostenido, un nombre musical simbolizado en el acorde de Re sostenido, fonéticamente relacionado con su nombre y simbólicamente expresado en la idea de "un paso más allá". Cantautora de la generación joven de fines de los años 2000 (Natalia Molina, Vilú, Florencia Lira, Francisca Meza, Javiera Barreau, Rocío Peña, EyMacarena), su creación fusiona la canción folk pop con ritmos, aires e inspiraciones de la música latinoamericana de raíz. Gran parte de su vida musical ha transcurrido desde Sao Paulo, donde conoció la riqueza de la música brasileña y donde ha multiplicado sus colaboraciones, alternadas con visitas a Chile. Resultado de esa experiencia es el álbum Nada é acaso, nada es casualidad (2016), parte de una serie de grabaciones de mediana y breve extensión donde ella escribe y canta acerca de la libertad, el amor, los viajes y distintas temáticas sociales. Además es profesora de música y entre sus trabajos en este campo aparecen proyectos como la compañía brasileña de música infantil CaMbaLhota MuSicaL y sus propuestas de música para la primera infancia.

Militante de una música de las raíces más profundas y los folclores sureño y andino, desde fines de 2013 Lizbeth Alejandra Ruiz encontró en tierras argentinas un nombre propio y un rumbo creativo. En el pueblo de San Marcos Sierras de Córdoba, donde se instaló finalmente, se convirtió en Lite Ruiz, se presentó en diversos escenarios con atuendos que representan a las culturas y apareció cantando coplas con una caja de ritual temazcalera, cuyo sonido se asemeja al del kultrún mapuche. Fue su imagen más reconocible en el período de vida en Argentina, aunque también cantó con guitarra criolla e incluso guitarra eléctrica.

La postergación de los proyectos solista de Ana María Morales y de Marco Antonio Castro, posibilitó el origen del dúo Absolutos, creado en 2012 con la unión de estas fuerzas y la combinación de sus influencias musicales, que alternaron folk, punk, música latinoamericana y también elementos del noise y la música de baja fidelidad. El primer experimento de creación colectiva, como una suma de canciones propuestas de manera individual, se tituló Árbol (2012), un EP que anticipó al definitivo disco largaduración Árbol (2013).

«Suena a Conce», coinciden sus coterráneos al describir el sonido que el cantautor penquista Mauricio Javier Toloza conduce bajo el nombre de Cantáreman. Desde 2008, sus canciones de raíz folk y letras urbanas han encapsulado el imaginario del suburbio sureño, rutinario y melancólico. Junto a sus álbumes caseros y singles de exportación, el músico se convirtió en uno de los artistas de culto de la generación post terremoto en la capital del Biobío.

Catalina Teuber es una cantautora en la línea folk, cuyas canciones tienen marcada aproximación al sadcore, una forma de canción melancólica en su caso también sureña, dado su origen como coyhaiquina. Arquitecta e ilustradora de libros infantiles, se definió lateralmente por la música ya desde su infancia, tocando el piano primero y la guitarra después, experiencia que la conectó con el folk. Teuber ha reconocido la influencia de cantautores anglo como Leonard Cohen, Simon & Garfunkel, Bon Iver y Sufjan Stevens en estos términos. Su primer trabajo fue el EP Todo lo que fui (2023), un collage narrativo y gráfico de reflexiones con mirada contemplativa respecto del paso del tiempo, desde la niñez y la adolescencia hacia una adultez, junto con el impacto que representó para ella dejar su tierra aysenina de origen. Muy poco después, Teuber publicaría otras seis canciones en un segundo EP, titulado No te lo tomes personal (2025), en el que ella alteró las formas y el sonido que la había distinguido desde los orígenes. Se calzó la guitarra eléctrica y se rodeó por músicos para establecer una banda de enfoque inde rock, próxima a exponentes de época como Mitski. Cata Teuer puso en marcha ese nuevo repertorio, también autobiográfico, pero esta vez guiado por la ira que le dejó una decepción amorosa.

Una cantautoría que no omite los atributos de la canción pop aunque sitúa sus atmósferas melancólicas siempre en ese universo poético personal, conduce la música de Francisca Quintero. Es parte de una generación de compositoras guitarra en mano y madura escritura de textos en la que se pueden encontrar los nombres de Martina Lluvias, Antonia Navarro, Catalina Navarro o Dulce y Agraz, entre otras creadoras. Sus colaboraciones con músicos como Benjamín Walker, en la canción "Silencio acelerado", y sobre todo el resultado de una ópera prima como La carta (2022), cruzada y definida por la pandemia, le valieron un espacio en la escena de los años '20.

Vanessa Álvarez Gudenschwager es Vane Arrebol, inquieta cantautora de la región de Los Lagos que ha experimentado en una propuesta contemporánea, sustentada no solo en el folclor de su tierra, Puerto Montt y el archipiélago de Chiloé, sino en las influencias de su época, el pop y cierta aproximación a la música experimental. Los estudios de piano clásico que adquirió en su niñez con el profesor Emilio Luppi en Puerto Varas fueron decisivos en su arranque como compositora de una música mayormente expuesta con el piano. También acordeonista y guitarrista, y alumna de canto de voces de distinta raigambre como Francesca Ancarola y Arlette Jequier, sus canciones recorren esos mundos del canto a solas y la música para agrupaciones mayores de fusión. Su primer álbum es Ventana al sur.

Cantor, payador, guitarrista y guitarronero, Benedicto Salinas Jiménez, conocido como el Piojo Salinas, es uno de los mayores cultores del canto popular chileno. Se inició en el folclor, integró el elenco de la Peña Chile Ríe y Canta creada en 1965 e integró una agrupación formada por Pedro Yáñez, Santos Rubio y Jorge Yáñez que en 1980 restituyó la popularidad de los encuentros de payadores. Músico comprometido además en la resistencia cultural después de 1973, sufrió el peor golpe de su vida cuando su esposa, su hijo y su cuñada murieron tras un operativo policial en 1986 y engrosaron el historial de víctimas de la dictadura. Desde entonces y hasta su muerte en 2008, la vida de Piojo Salinas fue una lucha entre ese drama personal y la chispa y picardía que desde antes habían caracterizado su carrera, una de las más significativas del canto popular en nuestro país.

Con un pasado como guitarrista punk en Temuco, el año 2002 debutó como cantautor, y desde entonces ha protagonizado un intenso programa de presentaciones sobre todo en la zona sur, compartiendo escenario con pares de su generación (como Chinoy), y viajando en ocasiones a Santiago a actuar en vivo. Juanjo Montecinos hizo sus apariciones iniciales con el material de discos preliminares, que entonces figuraban con categoría de demos: Sencillo (2004) y Juanjo Montecinos en concierto (2006). Un año más tarde estrenó su primer álbum autoral, titulado Tráfico de sueños. En 2010 lanzó Urbanamente rural, donde despliega una serie de once canciones que hablan de amor, de vida cotidiana y temáticas sociales, con un predominio de la guitarra acústica y buenos comentarios desde los circuitos de la trova. Su siguiente trabajo, Serendipia, apareció en 2013, y desde entonces ha seguido lanzado discos y singles a través de las plataformas digitales.

El vínculo con el entorno es rasgo natural en la obra de todo cantautor, pero en pocos esa ligazón es tan marcada como en Nicasio Luna. La Patagonia chilena es presencia constante no sólo de las letras del cancionero de este creador nacido en Cochrane, región de Aysén, sino también de las reflexiones en sus entrevistas con prensa y hasta en sus fotos promocionales. En sus discos, la zona extrema del sur de Chile es plataforma de historia y descripciones paisajísticas, pero también de denuncia y alerta sobre los intereses económicos allí en juego.

Cantante, compositora, charanguista y percusionista, Carmen Lienqueo indica como motivación de su trabajo musical «transportar a un paisaje que emerge de Latinoamérica, una geografía sonora compleja llena de matices». Sus conciertos y grabaciones hasta ahora son representativas de ese alcance amplio y mestizo, esencialmente sudamericano y de valiente expresión personal.

El cantante y autor José Ignacio Vicuña comenzó a componer música a los 13 años de edad y ha desarrollado un repertorio en la canción de amor, en particular en baladas, mientras en paralelo ejerce como constructor civil. Ha llegado dos veces a la competencia folclórica del Festival de la Canción de Viña del Mar, como autor e intérprete del cachimbo "Dueños de la pampa" (2001) y de "Tan linda tú" (2002), interpretada por los Huasos de Camino Viejo. Debutó discográficamente con Septiembre (2000), un álbum producido y arreglado por Juan Carlos Duque.

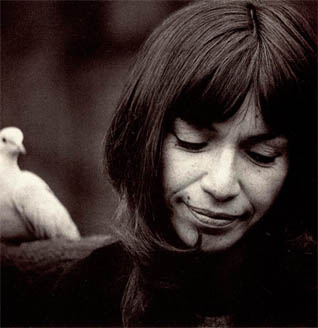

A través de una extensa carrera dirigida por su firme y a la vez dulce sello de autora, Isabel Parra se ha destacado como una de las más reconocibles voces de la música popular chilena, más allá de sus excepcionales vínculos familiares. La hija de Violeta, hermana de Ángel, sobrina de Roberto y madre de Tita —por nombrar sólo a algunos de sus parientes destacados en la canción— se caracteriza por una pluma delicada, pero de ácida observación cuando así lo dicta la contingencia; y es entre estos dos polos que se debaten sus más importantes composiciones. Es, entre otras cosas, la gran voz femenina de la Nueva Canción Chilena.

Pese a que su debut, cuando tenía veinte años, la puso en el mapa de una electrónica independiente, en el transcurso de su primera época creativa Florencia Lira se instaló en otro planisferio musical, como compositora, autora, cantante, experimentadora e incluso educadora, con la experiencia que tuvo con niños en etapa preescolar y sobre todo con el descubrimiento de la poesía de una maestra como Gabriela Mistral. Florencia Lira llevó esas vivencias al aplaudido disco La caminante (2016), que vino a cerrar un ciclo personal.

Dentro del ya diverso panorama del Canto Nuevo, Callejón fue un grupo en extremo peculiar, que, como pocos de la época, cruzó mundos entonces lejanos: de la universidad a la olla común; de lo docto a lo popular; de la ideología formal a una desobediencia cívica casi anárquica. En lo musical, su guía fue la raíz latinoamericana, y su repertorio se afirmó con composiciones de autores tan importantes como Luis Advis, Jorge Spiginsfield, Jaime Soto León y Rodolfo Norambuena, entre otros. El tema "Se da la casualidad" trascendió como un "clásico de fogata" en circuitos universitarios, y hasta hoy cantautores como Manuel Huerta la reinterpretan en vivo.