Canción melódica

La canción melódica y popular que apareció en la primera mitad del siglo XX luego del dominio del couplet, tuvo un elemento formal a favor con respecto la tradición decimonónica. Su antecesora fue primordialmente estrófica y ésta, por el contrario, se definió a través del estribillo. Los musicólogos lo describen como la explicación en el nacimiento de la estrella de la canción en los años ’20. Ese coro era el clímax y el elemento de recordación: el rostro de una canción melódica en formatos de todo tipo (vals, tango, rumba, pasodoble, foxtrot). Su intérprete sería reconocido y aplaudido, y su fotografía en las revistas o participaciones en cine estrecharían la distancia con un auditorio que lo veneraba. El uso del micrófono le dio mayor peso como música escénica y ya por la vía de difusión radial se articuló toda una factoría de canciones melódicas, con compositores, autores y directores de orquestas al servicio de la estrella. La canción melódica chilena se puede emparentar con la chanson française (Edith Piaf), el cabaret alemán (Marlene Dietrich) o la canción tradicional norteamericana (Bing Crosby) y es el antecedente directo de la balada y el bolero.

Formada por el guitarrista Gus Valenzuela y la violinista Danka Villanueva, que había tocado en La Mano Ajena, desde la década de 2010 Golosa la Orquesta ha sido una agrupación de diversos enfoques sobre la música popular, a su vez ramificada en distintas direcciones. En una primera época basó el repertorio en ritmos de la nostalgia, tomando bolero, tango, vals, chachachá, swing y jazz gitano, pero ya avanzados los años, y con nuevos integrantes en la formación, centró su propuesta en una idea musical propia donde las raíces de la música latinoamericana, festejo, saya, cueca o huayno, fueron predominantes dentro una fusión con el rock y el jazz.

En el Valparaíso de fines de los años '40, una talentosa niña con cualidades vocales innatas integraba un trío bautizado como Las Trigueñitas. Venía cantando en público en teatros y auditorios radiales del puerto desde los cinco años, y aunque no tuvo la repercusión medial de otras cantantes porteñas como Carmencita Ruiz o Margarita Torres, su voz y el garbo de su interpretación estuvieron muy presentes en la antigua bohemia de Valparaíso. Es Silvia Pizarro, más conocida como Silvia La Trigueña, una de las voces femeninas importantes de la música popular y de raíz folclórica de la segunda mitad del siglo veinte.

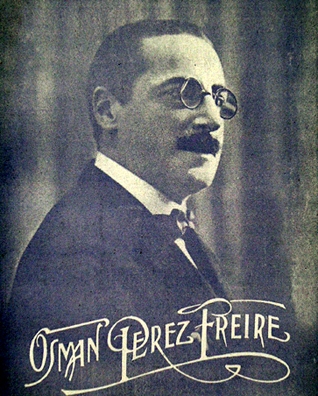

Osmán Pérez Freire es un fundador. Ya en los albores del siglo XX fue el primer autor de alcance internacional en la historia de la música chilena, con una canción que hoy es patrimonio mundial y cuyo título va indisolublemente unido al nombre de su autor: el ‘‘¡Ay! ¡ay! ¡ay!’’ (1915). Al escribir ‘‘Asómate a la ventana / Ay, ay, ay, / paloma del alma mía / Que ya la aurora temprana / Ay, ay, ay, / Nos viene anunciando el día’’ impuso una de las canciones chilenas más tradicionales.

Antes que Los Ángeles Negros, que Los Hermanos Arriagada y que Lucho Gatica incluso, entre otras figuras de celebridad internacional, fueron dos mujeres las que se adelantaron a exportar música chilena a América Latina: Sonia y Myriam. Y antes que Christell, María José Quintanilla y Gloria Benavides incluso, fueron dos niñas chicas las que también inauguraron la figura de la cantante infantil en la industria musical local: Sonia y Myriam. Con una carrera dividida en dos épocas, pocas figuras concentran tanta historia en la música chilena. Iniciadas a los 10 y 11 años, las hermanas Sonia y Myriam Von Schrebler ya habían cantado en Argentina y Brasil antes de egresar del liceo, y en una historia de 23 años impusieron en Chile, Perú, Colombia, Venezuela e incluso en las potencias de la música popular de Cuba y México un repertorio internacional de éxitos como el universal "Ay, ay, ay" (Osmán Pérez Freire), "Despierta, corazón" (Vicente Bianchi), "La flor de la canela" (Chabuca Granda) o "Piensa en mí" (Agustín Lara). La carrera como solista de Sonia la Única y el valioso sello disquero SyM que ambas iniciaron en Chile en 1980 son parte de la herencia reciente del más histórico dúo registrado en la música popular chilena.

Ester Soré es la principal cantante de tonadas chilenas del último siglo. Grabó por primera vez la exitosa ‘‘Chile lindo’’, de Clara Solovera, y no sólo contribuyó a enriquecer el modo de interpretar esas canciones gracias a una voz reconocida entre las más claras y expresivas de su tiempo. Además fue una artista popular en un sentido amplio: en la radio, los discos, las giras y el cine. A partir de la música folclórica, y décadas antes de que palabras como showoman o entertainer fueran acogidas aquí, Ester Soré, a quien llamaban la Negra Linda, fue la entretenedora chilena de su tiempo.

Formada en 1953 por dos parejas de hermanos, los Durán y los Moya, la brillante Orquesta Los Peniques se inició directamente con una recordada temporada en el Hotel Carrera en 1955. Estaba dirigida por el pianista y arreglador argentino Tomás Di Santo y las líneas de vientos estuvieron a cargo de músicos muy jóvenes, algunos de ellos siendo menores de edad y aún en el colegio. Fue así como siguieron el ejemplo de la orquesta argentina Santa Anita, que se presentaba bajo el lema "Ritmo en el alma": la Orquesta Los Peniques siguió la misma lógica adquiriendo el slogan de "Ritmo y juventud" para sus presentaciones.

Uno de los tempranos autores del cancionero chileno es José Antonio Soffia Argomedo. Político, diplomático, escritor e intelectual, su contribución más recordable a primera oída es sin embargo el estribillo de una de las más inmortales canciones populares chilenas: "Río, río".

Anfitrión por naturaleza además de cantor, Benito Núñez Zárate es el dueño de casa en La Isla de la Fantasía, el elenco de cantores y músicos porteños que funciona desde los años '80 en su casa empinada en el cerro San Juan de Dios, en Valparaíso, y que ha dado al público tres discos grabados entre 2001 y 2009. Crecido bajo el influjo musical popular del puerto, Benito Núñez se presentó en lugares legendarios como el Nunca Se Supo y también actuó en Santiago a comienzos de los años '50, junto al guitarrista Humberto Campos y en la Radio del Pacífico. Figura aglutinadora de La Isla de la Fantasía, Benito Núñez ha grabado cuecas y valses en los discos del conjunto, entre ellos la sentida versión para el vals "El mirlo" que hay en el segundo disco del elenco, A cueca limpia (2007).

El personaje de Carmela y el seudónimo de Marianela son las dos señales más inmediatas para identificar a Carmen Barros, la actriz, cantante, dramaturga y directora de teatro reconocida por su papel protagónico en la primera versión de la célebre obra musical La pérgola de las flores (1960). Pero lejos de agotarse en ese hito, su historia se remonta a la radio, el disco y el cine chileno de los años '40 y avanza luego por el teatro, la comedia musical y la televisión en una trayectoria con cruces frecuentes y productivos entre el canto y la actuación. Cosmopolita, su carrera ha estado jalonada desde temprano por los viajes y llega hasta marcas tan recientes como la obra de teatro unipersonal Mi Marilyn Monroe (2010), tras más de seis décadas de vigencia en los escenarios. En 2019, a los 94 años de edad, fue distinguida por la SCD como Figura Fundamental de la Música Chilena, y falleció cuatro años después como una de las más queridas por el gran público.

El pianista más popular de la era de las orquestas hasta la televisión junto a Valentín Trujillo es Jorge Abril. Recordado por su capacidad para acompañar sin ensayo previo y por un oído privilegiado, en 1970 Jorge Abril fue iniciador de uno de los grupos esenciales de la cumbia chilena, Giolito y su Combo, con el percusionista Arturo Giolito. Trabajó, además, con dos de los más importantes directores de orquesta chilenos, Valentín Trujillo y Horacio Saavedra.

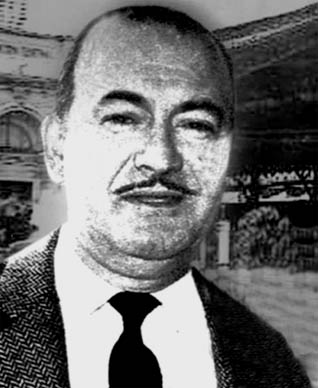

Armando González Malbrán es el hombre que escribió ''Vanidad'', una canción reconocible sin dudas entre las composiciones más elegantes del cancionero popular de Chile. Inclinado al estilo cosmopolita del tango, del foxtrot o del jazz más que a la escuela típica de la tonada propia de su tiempo, el autor escribió además numerosos valses peruanos y con ''Vanidad'' sentó ya en los años 30 las bases del futuro bolero chileno, todo en sus apenas 38 años de vida.

Cancionista melódioco de la década de 1940, José Gastón Aguirre fue figura de la era de pa radiofonía. Grabó canciones de Luis Aguirre Pinto, interpretó tonadas, valses y tangos. Fue solista de la orquesta de Porfirio Díaz. En 1974 viajó a Colombia para actuar en un festival de tango. De ese país no volvería más. Sus éxitos anotan títulos como "Jornalero", "Frivolidad", "Muñeca de loza", "Maldito cabaret" y "Dolor de ausencia", entre otras. Su hija Gloria Aguirre fue una estrella de la Nueva Ola.

Un proyecto que se ubica en las fronteras del teatro y la música es Pink Milk, elenco formado por tres jóvenes actrices que se propusieron recrear en escena canciones de los años '40 y '50 conocidas por el cine y en la interpretación de grupos femeninos como The Andrews Sisters, o por divas como Marilyn Monroe o la española Lilian de Celis. Una cuidada caracterización, un riguroso trabajo vocal y un amplio repertorio de canciones de entreguerra y posguerra las llevaron a grabar en 2015 su primer disco y a participar en una serie de montajes y conciertos teatrales.

El canto lírico y el repertorio popular son las dos vías que ha seguido en su carrera la chillaneja Rebeca Diva, intérprete nacida en la provincia del Ñuble. Profesora y cantante, con registro de soprano, ha combinado sus vocaciones de educadora y comunicadora con la música, en presentaciones en vivo y en discos. En Somos (1992) canta a dúo junto al legendario Arturo Gatica, a quien la cantante se unió en matrimonio y que hizo con ella la última grabación de su carrera. Su repertorio en vivo y en disco ha alternado la obra de autores chilenos, composiciones originales por encargo y boleros latinoamericanos tradicionales.

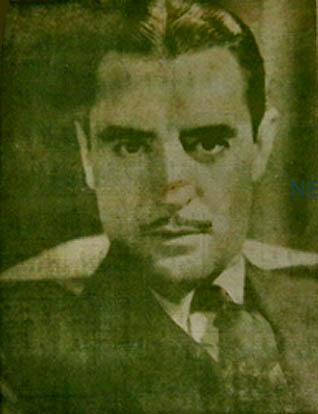

Si Gatica es un apellido célebre en el mundo gracias al éxito universal de los boleros de Lucho Gatica, hay en la historia un hermano mayor que hizo triunfar primero el nombre de la casa: ése es Arturo. Cantante y actor, Arturo Gatica es modelo del artista del disco, la radio y el cine consagrado en los años '40 en Chile, y afianzó su popularidad en todos esos frentes como intérprete de tonadas, tangos, valses y boleros, competente por igual en la música típica chilena y en el cancionero latinoamericano. Más de medio siglo de carrera le permitió iniciar sus grabaciones en la era del acetato y extender hasta los años '80 y '90 su discografía, marcada por éxitos como las tonadas ''Yo vendo unos ojos negros'', ''Mata de arrayán florido'', ''Ende que te vi'' y ''Fiesta linda'', canciones como "Tendrás un altar", y su popular versión del tango ''La calesita".

A partir de la tradición de la cueca urbana y el contacto personal con cantores tan fundamentales como Hernán Nano Núñez, Los Santiaguinos han sido uno de los conjuntos nacidos en los años noventa en Chile que colaboró a darle continuidad a la cueca «chilenera» y capitalina (tal como Los Trukeros, Las Torcazas y varios otros). A lo largo de su historia han mostrado una evolución que va más allá de la recreación de la raíz. En su repertorio en vivo, una mayoría de cuecas comparte espacio con foxtrox, tonadas, baladas y, si la ocasión así lo requiere, hasta cumbias. Aunque su respeto por la tradición es firme, «no hay que ser más papistas que el papa», creen en el conjunto, en el cual la voz privilegiada y aniñada de Gerardo Hoffman, el pulso de la batería y un sempiterno vestuario de traje y corbata aportan un sello inconfundible.

El cine, en su multiplicidad de oficios asociados, distingue el recuerdo de José Bohr, quien además de ejercer como director, productor, guionista, director de fotografía y actor en largometrajes filmados a partir de 1920, fue también compositor de música para películas, cantante y pianista en bandas sonoras. Figura en revistas musicales, espectáculos en vivo y auditorios radiales de su tiempo —suele calificársele entre los primeros crooners de la región—; y además compuso algunas famosas canciones, como “Y tenía un lunar”, “Cascabelito” y “Pero hay una melena”. Su nombre es recurrente en los recuentos históricos del tango, debido a su cercanía con Carlos Gardel y su aporte al catálogo del género con cerca de doscientos títulos.

Si las expresiones más fuertemente arraigadas a la música popular chilena en los años de oro de la música típica fueron siempre la tonada y la cueca, también existió una tercera variante, creada por el compositor Fernando Lecaros. Tuvo gran éxito en los años '40 y a través de ella su nombre fue recordado históricamente: la "mapuchina". Una denominación genérica para referirse a un tipo de canción urbana con una directa temática mapuche, de giros melódicos y rítmicos que evocaban la música ancestral de esta cultura originaria. La más conocida fue "A motu yanei", dedicada a Ester Soré en 1940 e interpretada luego por la estrella mexicana Pedro Vargas en 1942 y por la estrella chilena en Europa Rosita Serrano en 1948. Aunque también hubo otras mapuchinas famosas de su catálogo, como "Mi tierra es mi fortuna", "Huelén" y "Nahuelbuta", y otras canciones de inspiración indígena: la canción-slow "¡Ayún-ayún!" y la canción-bolero "Mapuche soy".

En el apartado de chilenos universales, Violeta Parra tiene pocos nombres a su altura. Aunque nunca ganó un premio Nobel ni lideró conscientemente una fuerza social, la compositora de "Gracias a la vida" logró ubicar su arte en muchos círculos y puntos geográficos, y desde su muerte, en 1967, su legado no ha hecho más que expandirse. Cantantes extranjeros de diversos géneros han grabado sus canciones; y centros de estudio, museos y libros mantienen activo hasta hoy el análisis de su obra inconmesurable, a la vez tradicional y pionera, vanguardista y popular. En 2017, tanto la institucionalidad chilena como el pueblo se volcaron a las calles para celebrar el centenario de su nacimiento, ocurrido el 4 de octubre de 1917 en la localidad ñublense de San Carlos. Y desde 2015, ese mismo 4 de octubre se celebra el Día de la Música Chilena.

Conocido en Chile como el “fantasista del violín” y en diversos escenarios del mundo como el “políglota musical” “el hombre-orquesta” o el “multifacético artista chileno”, por los llamativos espectáculos que ofreció desde 1963, Ricardo Arancibia del Canto fue uno de los músicos más sorprendentes surgidos desde Valparaíso. Creador de piezas como la tonada “Dieciocho sin ti” o la emotiva melodía de violín “Tristeza gitana”, su historia se describe por el más resuelto solismo musical, que lo llevó a dominar la guitarra española, la guitarra hawaiana, el bouzuki, la mandolina, el arpa, la trompeta y el violín.