Balada

Enamoramiento, encuentro, ruptura y despecho, las sucesivas fases de la relación de pareja, sostienen la temática esencial de esa canción llamada balada. Su intérprete, conocido como baladista, apuesta a una empatía cuya identificación masiva determinará su éxito o fracaso. Por eso en la balada son importantes la redundancia y el impacto melódico de un coro que se adhiera con facilidad al oído. Hacia los años ‘60 se desprendió de ramas urbanas como el bolero o el tango apostando a una categórica difusión radial y presencia en las listas de venta. En esa primera época utilizó el sonido de secciones de cuerdas en sus arreglos y más tarde cedió a las facilidades de los sintetizadores y guitarras. La balada exime a sus intérpretes de una obligación autoral, dejando la composición en manos de expertos mientras que del baladista se esperan otros atributos: que tenga una imagen recordable pues se trata de una estrella moderna de la canción, una capacidad vocal a la altura de los estribillos de ambición épica y una identidad pública que se acomode a los estereotipos del eterno enamorado. La expresión “balada romántica”, como se ve, es una redundancia.

Mapa musical

Paula Sol es un nombre de la cantautoría romántica de la década de 2010, junto a otras referencias de mujeres con guitarra en mano como Claudia Stern, Paula Herrera, Johanna Rezzio o Trinidad Alliende. Una larga trayectoria en la música que se inició en la ciudad de Los Ángeles a mediados de los '90 vio la luz recién en Quilpué a fines de 2017, a través de su primer disco solista. Con melodías representativas de su cancionero —"Agua que corre en las montañas", "El amor es como un ave" o "Duendes del viento"—, el álbum Amarnos más fue la culminación de ese período, al tiempo que abrió una nueva etapa en su historia.

El canto firme sobre arreglos orquestados robustos distingue las grabaciones de Carlos Contreras en el panorama sonoro de la Nueva Ola, del que participó desde mediados de los años sesenta. El intérprete dirigió además a solas un destacado ascenso regional, con la participación en festivales de diversos países sudamericanos. "Margarita", "Te amo y te amaré", "Dime Dios" y "Al perder un amor" son algunos de sus canciones recordadas. Sus grabaciones destacan por su cuidadosa producción, trabajada junto a las orquestas de músicos tan destacados como Luis Barragán, Hugo Ramírez, Carlos González y René Calderón.

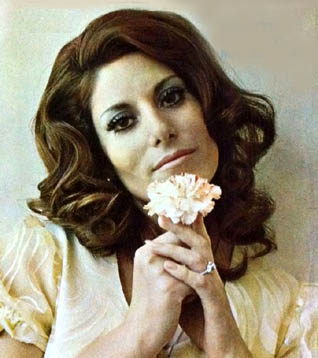

Una voz profunda y con matices, ideal para la interpretación de la canción de raíz folclórica más sentimental, distinguió a Ginette Acevedo desde los años sesenta, cuando inscribió su estilo en una exitosa apuesta por proyectar la raíz folclórica sudamericana a las grandes audiencias. Su nombre se extendió entonces por Argentina, Perú, Venezuela y México antes de que la intérprete cumpliera los 30 años de edad, y en una internacionalización excepcional incluso para los estándares actuales. Desde entonces se ha mantenida activa, sobre todo en espectáculos en vivo. Títulos como "La torcacita" y "Mujer en el tiempo" confirman su huella en la música chilena.

A lo largo de su carrera como avanzada y versátil cantante, Consuelo Schuster ha combinado su nombre oficial con el pseudónimo de May. Y a lo largo de esa misma historia, ella hizo el camino inverso en la música: comenzó cantando ante 25 mil personas en el Festival de Viña del Mar de 2005 y siguió luego en clubes pequeños como solista o junto a sus grupos. Perteneció a la nueva camada de cantantes de mediados de la década de 2000 con gran preparación técnica y cultura musical, junto a otras voces como Paula Herrera, Paz Court, Natacha Montory o Camila Meza. En su vida como baladista, sus canciones llegaron a Centroamérica, lo que le dio un estatus de voz internacional.

La tez pálida, vestimentas negras, maquillajes expresivos y técnicas de canto lírico transformaron a Gianina Ramos (luego rebautizada como Gianina D'Angelo) en una excepción a la norma impuesta en el programa “Rojo, fama contrafama”. La temuquense sorprendió al público con una mezcla impensada: Según Gianina Ramos, el espíritu de la balada melódica, los fondos operáticos y el dramatismo del rock gótico podían convivir en una misma canción. Más adelante, como mezzosoprano, ella continuó una ruta en otros circuitos de la música, vinculada a la lírica, el crossover de repertorios y la musicoterapia.

Alma es un grupo vocal que comenzó a comienzos de los 2000 con el nombre de Bal3, y con una abierta inspiración en nombres del pop anglosajón, como Backstreet Boys o Boyzone, o de la balada latina como Sin Bandera. La entrada al Sello Azul el año 2009 los hizo centrarse en sus canciones propias, que con referencias a la música negra y un sonido pop ingresaron a algunas radios y tuvieron un circuito en vivo. Tras un período de menor actividad, el 2016 presentaron una nueva formación con dos de los tres músicos originales, y con nuevas canciones iniciaron un intenso proceso promocional en Chile y en México.

La música instrumental fue punto de partida y punto de llegada de Catalina Claro, una promisoria concertista de piano especialista en Mozart y compositora de música incidental, música funcional y orquestadora. Pero a la hora de desarrollar una historia discográfica, estos métodos quedaron supeditados al peso de la canción pop. Catalina Claro fue parte de un proceso de mezclas y fusiones que después de mucho camino recorrido desembocaron en un álbum como Canto por si acaso (2008), con melodía, ritmo, estrofa y estribillo.

“Colegiala tímida mató en ‘Talento chileno’”, dijo el diario Las Últimas Noticias en su primera plana del 5 de octubre de 2010 para dar cuenta del impacto en la audiencia que generó la cantante Camila Silva durante su aparición en ese concurso emitido por Chilevisión, y que le redituó su primer triunfo masivo, ante 3,8 millones de espectadores según los registros. Tras publicar un disco en esa época, se alejó del medio musical para estudiar Sicología, y eventualmente regresó a los escenarios en 2023 con el nombre civil de Camila Ojeda en el Festival Rec de Concepción.

La forma musical que fue adoptando la carrera solista de Claudio Guzmán se hizo con el tiempo casi incompatible con los recuerdos de su tiempo de guitarrista, compositor y vocalista de Q.E.P., una de las bandas que alimentó el llamado boom pop ocurrido en Chile durante los años ochenta. A diferencia de las canciones bailables de ese cuarteto, los discos de Guzmán como cantautor mostraron composiciones vinculadas a su época y sensibilidad generacional, según la norma de la trova.

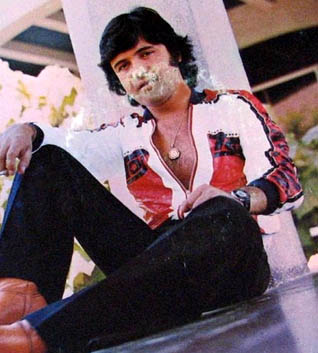

Cuatro indiscutidos clásicos de la balada chilena concentró en poco tiempo la trayectoria de Cristóbal, intérprete que, casi sin planearlo, a los 23 años profesionalizó su gusto por la música en un Chile ochentero que acogía parte del canto popular sobre todo en sets de televisión y grandes festivales. "Una niña, una historia", "Te vas quedando sola", "Se te olvida" y "Basta ya" son los temas que hasta hoy identifican a este baladista de registro vehemente y catálogo poderoso, apoyado siempre en una cuidada selección de autores y arregladores.

Cantautora pop sanfelipeña, Natalia Montenegro desarrolla un estilo de canción romántica desmarcada de la tradición latina más profunda, aunque no niega esas raíces. Ella la denomina "neo balada", una canción que se surte de sonidos contemporáneos, presencia de teclados y el rol central de la producción, junto con un melodramatismo bien entendido desde el personaje que presenta en el escenario, vocación por la melodía, letras conectadas con distintas emociones personales y referencias que van desde Laura Pausini hasta Lana del Rey. Sicóloga de profesión, consolidó su rol como autora de canciones durante el período de la pandemia, tras lanzar "A mis problemas", su primera canción, de 2019. Natalia Montenegro también es conocida como la hermana menor de Mariana Montenegro (del dúo Dënver), con quien ha planteado una serie de colaboraciones, en especial la canción "Dame una señal". Esta apareció en su álbum debut, Ciudad nocturna (2024), que fue producido por Milton Mahan, también de Dënver.

Guitarrista y docente, Alicia Puccio fue una de las precursoras de la publicación de cancioneros en medios de comunicación masivos. En los años '60, en Revista Ritmo, y en los '70 y '80 en la Revista del Domingo de El Mercurio, Alicia Puccio publicaba canciones populares con sus posturas para guitarra, en una modalidad que se extendería a muchos medios poco después. En los años 80 inauguró una academia de canto y guitarra en el barrio alto de Santiago, donde acogió a varios cantantes que han alcanzado popularidad, como Luis Jara, Cristián Natalino o Daniela Castillo. Figura frecuente en jurados televisivos durante los años 70 y 80, Alicia Puccio participó en una fugaz rearticulación de Las Cuatro Brujas el año 2001. (biografía en preparación).

La voz de Astrid Consentimiento —el nombre musical de Astrid Veas— se hizo conocida en concursos televisivos de alta llegada, como “Venga conmigo” (2002), “Rojo, fama contrafama” (2003) y "The voice" (2015). Su trabajo solista llegó, sin embargo, como cantante romántica, tropical y, finalmente, cantautora. Como Astrid Veas, en 2018 ganó la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar con su canción "Mundo al revés", lo que marcó un cambio de enfoque como cantautora, ahora más vinculada con la tierra y las energías naturales, ya lejos de los espacios de la industria de la música y la televisión.

La atrevida canción romántica "Soñadora" fue el single de arremetida de la cantante y locutora ovallina Claudia Aguilera, quien solo en 2016 apareció en el disco tras una larga trayectoria como figura de la balada, el pop latino y los ritmos tropicales en la Cuarta Región. Aguilera inició un trabajo de la mano del compositor y productor Mauricio Guerra, hombre fuerte del grupo tropical Hechizo, para la gestación de su primer disco, que incluyó un videoclip de "Soñadora". Niña cantante en festivales de la provincia del Limarí, en 1999 comenzó a estudiar canto en la Escuela de Artes Vocales de Myriam Hernández. Por ese tiempo ya estaba vinculada a los músicos tropicales de la región y entonces comenzó a colaborar con el grupo Hechizo. Su voz se escucha en "Atrapados", del disco En manos del amor (2001). Al año siguiente, Claudia Aguilera fue parte de un recordado homenaje a Palmenia Pizarro en el Festival de San Felipe, y en 2004 llegó a la televisión para actuar como artista emergente en el programa "Calor humano", conducido en Chilevisión por Luis Jara. Ya de lleno enfocada al trabajo en Ovalle, ha dado clases de canto a niños y en 2006 se inició como locutora radial con el programa "Súper éxitos" en Radio Montecarlo, donde mantiene presencia y vínculo con el público del Norte Chico.

Compositora, corista e integrante del grupo de raíz étnica Alkymia, para Claudia Stern debió transcurrir un largo tiempo antes de que se definiera a comenzar una salida al escenario como solista. Fue una carrera que comenzó desde la academia y que luego se proyectó a otros espacios de la música popular con su primer disco, Claudia Stern (2008), un trabajo centrado en la canción pop que además evidenció su conocimiento sobre otro tipo líneas como la fusión étnica, el jazz y la electrónica.

Dos baladas melódicas e intensas, "Mientes" y "Todo por ti", fueron las primeras canciones que pusieron a la actriz, bailarina y también cantante Paloma Soto en circulación radial. Casada con el comediante Stefan Kramer, tuvo además una presencia televisiva casi asegurada. Actuó en las exitosas películas producidas por el imitador y también fue parte del elenco en su recordado espectáculo del Festival de Viña del Mar de 2008. Inspirada por la italiana Laura Pausini y por la estrella nacional Myriam Hernández, su carrera como cantante comenzó a gestarse después de esa participación y llegaría al disco en 2016 con la publicación de Historia de un amor.

Cantante chilena-sueca, nacida y criada en ese país escandinavo, que se hizo conocida para el público nacional a partir de su llegada al programa televisivo "Rojo, fama contrafama", de TVN en su competencia de 2006. Javiera Muñoz no alcanzó las finales pero cantó algunas de sus canciones de pop latino como "Ándale mi corazón" y "Spanish delight". En 2000 participó en el Melodifestivalen (una selección sueca para el festival de Eurovisión) con la canción "Varje timma, var minut" ("Cada hora, cada minuto") y llegó al cuarto puesto. Dos años después regresó al Melodifestivalen y sólo obtuvo el sexto lugar con "No hay nada más". Su discografía solista incluye los títulos Javiera (2001) y True love (2004).

Rasgos peculiares marcaron la carrera del cantante santiaguino Roberto Viking Valdés, partiendo por su nombre artístico y culminando en un confuso fallecimiento, tras el cual su familia batalló en tribunales una probable negligencia médica. Aunque nunca editó álbumes a su nombre (sí varios singles), Valdés tuvo en la pantalla de televisión tribuna suficiente para convertirse en uno de los baladistas chilenos más conocidos de los años ochenta, imponiendo éxitos como "Vuelve y te diré cuánto te amo", "Por fin logré tener tu amor" y "Una noche de amor", esta última ganadora de la competencia del Festival de Viña en 1976.

Maitén Montenegro es una cantante y comediante que se inició siendo niña, por intermedio de su padre, el prestigioso actor Raúl Montenegro. Por su trabajo, vivió varios años en Venezuela y Puerto Rico, donde debutó como actriz en producciones dramáticas. A su regreso, a los 13 años, adoptó su nombre artístico (el real es María Teresa Vásquez) y montó varios espectáculos y programas detelevisión, que en 1973 la llevaron al teatro Bim Bam Bum. Entre 1978 y 1980 fue parte del primer elenco del programa de humor Jappening con Ja, y luego se integró como comediante a Sábados Gigantes, protagonizando sus propios Café Concerts, y llegando al Festival de Viña de 1985 con un espéctaculo de música y baile. Avanzados los años 90 se trasladó a Miami como productora de Sábados Gigantes, y allá montó una academia que el año 2006, cuando regresó a Chile, instaló en Santiago. En medio de toda esa historia, su paso por la música es casi un detalle, pero dejó un hit: De 1972, la sentida despedida de una esposa que ve partir a su marido: "Canción para una esposa triste".

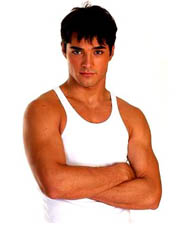

Joven y magnética figura en el set del programa de Mega “Mekano”. Entre 2002 y 2004, el talagantino Diego Morrison pavimentó el camino a su popularidad a través de elásticas coreografías de alto contenido erótico en una suerte de versión masculina de la requerida bailarina (y cantante) Yamna Lobos. Pero en los planes de Morrison estuvo presente el viraje desde el baile hacia la canción romántica y desde 2005 comenzó una ruta como baladista.