Bolero

El bolero es una de las formas de canción romántica más fuertes en el mundo latino. Su ritmo pausado, lento y cadencioso originado a partir de raíces españolas y caribeñas surgió en Cuba y fue proyectado a nivel internacional desde México, pero en Chile el bolero fue un ritmo adoptado en propiedad por el gusto popular como parte de la identidad musical. Incluso más allá de que la figura rutilante del género por definición y a nivel mundial sea un cantante chileno, compositores e intérpretes de renombre sobre todo en los años '50 y '60 han creado y recreado un indesmentible bolero chileno, con el respaldo de las completas orquestas de la época dorada de la radiotelefonía o bien con las guitarras y el requinto propio de los tríos melódicos de bolero a la usanza de los internacionales Los Panchos.

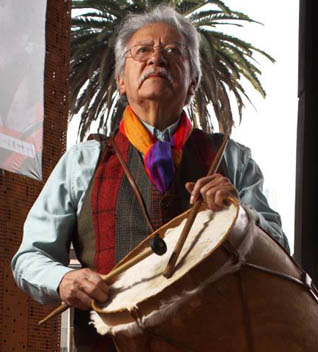

Max Berrú es uno de los integrantes fundadores de Inti-Illimani, y el primer músico que en esa condición abandonó el conjunto. En 1997 razones derivadas de su vida personal (fundamentalmente, un nuevo matrimonio y una nueva hija), lo llevaron a renunciar, aunque su ligazón con la música y con el grupo nunca se cortaron. Desde entonces, editó dos discos y se presentó regularmente mostrando repertorio latinoamericano. Ecuatoriano de nacimiento, se quedó definitivamente a vivir en Chile, hasta que, afectado por un cáncer, falleció en Santiago en mayo de 2018 a los 74 años.

Autora de los populares versos ‘‘Ayúdeme usted, compadre / pa’ gritar un viva Chile’’, Clara Solovera es una de las principales creadoras de la música típica chilena. Suya es esta clásica ‘‘Chile lindo’’ (1948), canción que encabeza la lista de himnos costumbrista de las tonadas chilenas, además de ‘‘Mata de arrayán florido’’ (1948), ‘‘Manta de tres colores’’ (1956), ‘‘Álamo huacho’’ (1963), ‘‘Te juiste pa’ ronde’’, o ‘‘Huaso por donde me miren’’, parte del repertorio que hace de ella una de las más prolíficas fuentes para la tonada.

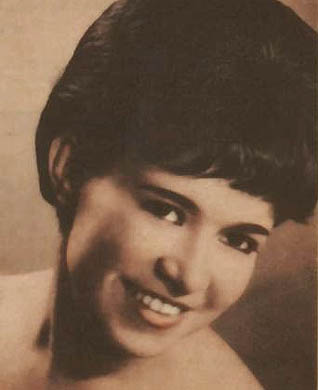

Ante los ojos de miles, Monna Bell fue una cantante mexicana. En ese país coronó el éxito de su carrera —incluso fue actriz de cine—, y su estilo lleno de gracia y matices interpretativos cosechó los más sonoros elogios hasta su muerte, en Tijuana, en 2008. El mismísimo Juan Gabriel la describió como «la artista que más he admirado en mi vida», sabiendo, eso sí, que hablaba de una mujer chilena, nacida en Santiago como Ana Nora Escobar, y con un talento apenas reconocido entre sus compatriotas. La trayectoria de Monna Bell fue de grandes conquistas internacionales, con presentaciones en Nueva York, un triunfo en el primer Festival de Benidorm (1959) —con la luego clásica "Un telegrama"— y la asociación a grandes orquestas latinoamericanas de su tiempo, como las de Chucho Valdés y José Sabre Marroquín. También de su legado discográfico han existido varios hitos: en 1980, el cineasta español Pedro Almodóvar eligió su versión de "Estaba escrito" para musicalizar su primer largometraje (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón) y en el verano español del año 2020, en tiempos de confinamiento por la pandemia de Covid-19, Televisión Española difundió un video con las playas vacías junto a una antigua canción alegre en voz de la chilena: "Cuando cuando".

Elías Zamora, conocido como tío Elías, fue el baterista de los grupos porteños La Isla de la Fantasía y Los Paleteados del Puerto. Se le considera uno de los pocos músicos que con sólo tres platillos, un bombo, una primera caja y una segunda caja armónica de madera de fabricación propia, implementó una pequeña maquinaria de percusión para cuecas, tonadas, valses peruanos, boleros, corridos, foxtrot y en general a los principales géneros de música popular del siglo XX. En sus investigaciones en busca de una batería chilena, Manuel Páez determina a Elías Zamora como uno de los tres nombres fundamentales en esta definición, en su caso desde la música popular porteña y el folclor urbano.

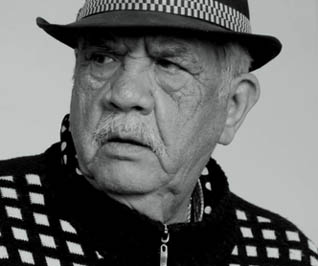

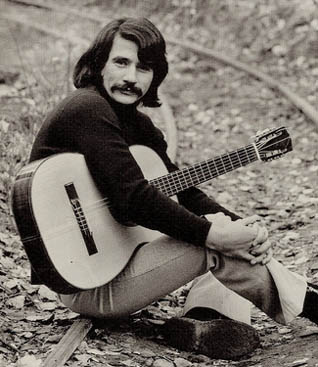

Suele asociarse a Lorenzo Valderrama a la generación de boleristas «melódicos» de los años cincuenta y sesenta en Chile (la misma de gente como Lucho Barrios, Ramón Aguilera o Luis Alberto Martínez) aunque hubo en su repertorio al menos una marca distintiva, más allá del enorme éxito que marcaron sus dos principales grabaciones, "Río rebelde" y "El rosario de mi madre". Valderrama cultivó antes que nadie en el país la llamada «canción litoraleña», fruto de su auténtico interés por el folclor paraguayo, y la canción sudamericana en general. En tal sentido, además de la de un romántico, su figura fue la de un respetuoso divulgador musical, que por decisión propia acotó su proyección como cantante a un tiempo y espacio más reducidos de los que auguraba su fama inicial.

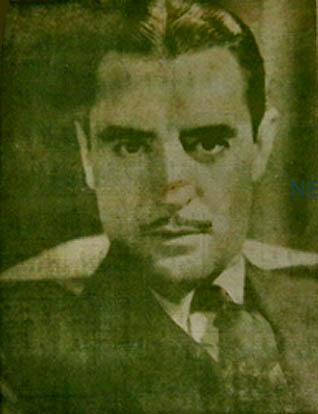

Armando González Malbrán es el hombre que escribió ''Vanidad'', una canción reconocible sin dudas entre las composiciones más elegantes del cancionero popular de Chile. Inclinado al estilo cosmopolita del tango, del foxtrot o del jazz más que a la escuela típica de la tonada propia de su tiempo, el autor escribió además numerosos valses peruanos y con ''Vanidad'' sentó ya en los años 30 las bases del futuro bolero chileno, todo en sus apenas 38 años de vida.

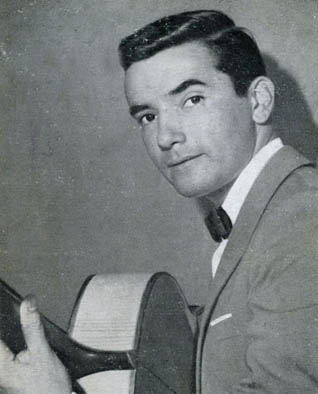

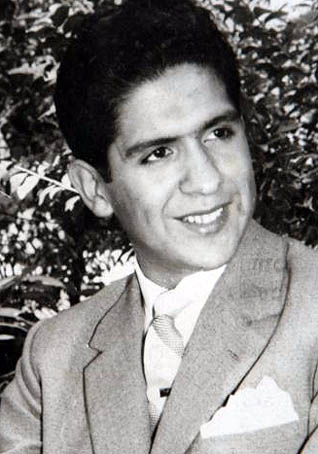

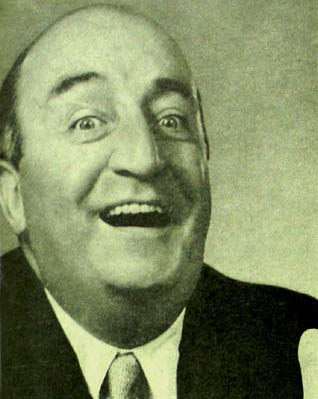

Aunque Marco Aurelio se inició como cantante en el aficionado escenario de un liceo de Santiago - el Valentín Letelier -, el tiempo lo convirtió en uno de los principales intérpretes de los años '60 en Chile. Vinculado a los comienzos del Festival de Viña y el auge de la Nueva Ola, legó una de las baladas más famosas del cancionero chileno, "Amor por ti", que compuso en 1969 y que ha sido grabada muchas veces dentro y fuera de Chile . Tal como muchos intérpretes de su generación, Marco Aurelio se mantuvo activo hasta entrado los años 2000, editando discos de temas populares (suyos o ajenos) y con esporádicas presentaciones en vivo en restaurantes, clubes y festivales de provincia. Falleció a comienzos de 2025.

Conocido en Chile como el “fantasista del violín” y en diversos escenarios del mundo como el “políglota musical” “el hombre-orquesta” o el “multifacético artista chileno”, por los llamativos espectáculos que ofreció desde 1963, Ricardo Arancibia del Canto fue uno de los músicos más sorprendentes surgidos desde Valparaíso. Creador de piezas como la tonada “Dieciocho sin ti” o la emotiva melodía de violín “Tristeza gitana”, su historia se describe por el más resuelto solismo musical, que lo llevó a dominar la guitarra española, la guitarra hawaiana, el bouzuki, la mandolina, el arpa, la trompeta y el violín.

Heredera de una tradición musical y familiar a la vez, María Esther Zamora es una de las hijas del folclorista Segundo Zamora, autor de las cuecas "Adiós Santiago querido" (1942), "Mándame a quitar la vida" (1948) y "El marinero" (1950), entre muchas otras, y como cantante popular y folclórica ha sido constante animadora de escenarios chilenos ligados al folclor. Intérprete de cuecas, tonadas, tangos, boleros, chachachás, valses y otros ritmos populares, es en dupla con el músico y cantor Pepe Fuentes que protagonizó por décadas una de las parejas más activas de la escena y alcanzó gran impacto en el medio con la Casa de la Cueca, espacio que ellos habitaron como residencia en avenida Matta y que ha sido centro de divulgación de folclor. Desde 1996 ambos acompañron además a Álvaro Henríquez, en instancias como el festival sambernardino "Abril, cuecas mil" y las anuales versiones de La Yein Fonda, y figuran de hecho en los discos La Yein Fonda (1996) y La Yein Fonda II (2001), grabados en vivo en esas fiestas dieciocheras.

Aunque su nombre suele quedar fuera de las periódicas revisiones en retrospectiva para la canción popular chilena de los años sesenta, pero Isabel Adams fue uno de los nombres femeninos destacados de su generación, y sus grabaciones marcan un estilo propio, definido por su interpretación intensa y los impecables arreglos orquestados junto a ella. Destacó en su discografía la versatilidad de un repertorio que combinó balada, twist, bolero y canción italiana. Dos de sus mayores éxitos fueron "Y por creer en ti" (ganadora del Festival de Viña 1966) y el bolero "Triunfamos".

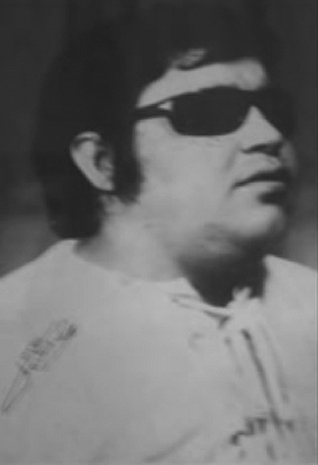

Cantor porteño, eternamente asociado a la bohemia, parte de la fama de Jorge Farías radica en haber sido quien primero popularizó "La joya del Pacífico", en una sentida versión que fue previa a la de Lucho Barrios. Pero el tiempo le dio una identidad más amplia que la de ese vals clásico, definida por el cariño popular hacia su canto y su figura, y por completo ajena a la dinámica de promoción de la industria del disco. Su biografía enlaza por eso datos en apariencia contradictorios, como ser el único músico con una estatua en Valparaíso pese a haber muerto en la pobreza, sin siquiera un lugar fijo de residencia. Su voz y su característica imagen (de eternos anteojos oscuros, también en las noches) aparecen en una de las escenas clave de Valparaíso, mi amor, la película de Aldo Francia estrenada en 1969.

Probablemente una de las voces más dotadas de Chile es la que a fines de los '60 dio a conocer Germaín De la Fuente en Los Ángeles Negros. El cantante dio el sello a la popular agrupación, y fue su cara de presentación ante la creciente presencia continental de la banda, hasta que, a los cinco años, inició una carrera solista que mantiene hasta hoy. Con la voz sin las atribuciones de antaño, De la Fuente sigue siendo un referente para las viejas y nuevas generaciones de músicos.

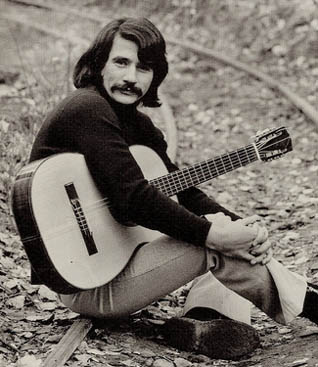

Más de medio siglo y una extensa discografía acumula el Trío Inspiración en el trabajo con el repertorio romántico tradicional latinoamericano, y en ese trayecto ha cabido sobre todo el bolero, pero también el vals peruano, la canción «cebolla», la copla y la balada. Sin prejuicios sobre el estilo que se ajusta a su formación de trío de guitarras con armonías vocales, el grupo ha mantenido el circuito de restaurantes, quintas de recreo y festivales regionales como su espacio natural de acción. Alguna vez conocidos como «Los Panchos chilenos», el Trío Inspiración es prueba del vigor que cierta canción romántica en castellano mantiene más allá de las modas.

Tito Fernández decía que no sabía escribir ni cantar particularmente bien, y que el escenario fue «una suerte de tortura necesaria: gracias a él puedo vivir, porque no sé hacer otra cosa». Sin embargo, convivió con logros únicos en el desarrollo de la música popular chilena, de entre los cuales la popularidad de canciones como "Me gusta el vino" y "La casa nueva" son los más inmediatos de reconocer. El Temucano fue un cantor capaz de cruzar audiencias, incluso en los períodos más divisorios de nuestra historia social reciente, tomando de la tradición folclórica aquella esencia narrativa que explicó su original razón de ser, y que supo combinar con los códigos de géneros populares, como el bolero. Las canciones de Fernández son historias para escuchar con atención, y si bien nunca buscaron redundar en los tópicos amorosos de la balada, transmitían un afecto entrañable por aquello que podríamos llamar nuestra identidad: el paisaje, la familia, la charla entre amigos, los brindis, la nostalgia.

Fue recién en la adultez que Manolo Alfaro vio en la música un derrotero profesional y de vida. Hasta 1985 su oficio había sido el de vendedor ambulante aficionado al canto entre conocidos, y en esa condición grabó un cassette sin ambición promocional, Para mis amigos. Sin embargo, su versión para el bolero sentimental y carcelario "Mamita querida" lo situó en un nuevo lugar, de entrañable afecto e inmediata identificación popular, afirmado más tarde por himnos cantineros como "Bohemio y bacán". Desde entonces, su presentación añadió entre nombre y apellido un sustantivo elocuente, y Manolo Lágrima Alfaro pasó a ser emblema de la «canción cebolla»; aunque en una deriva de dramatismo recargado. «Mi cebolla es cruda, no es finita», precisa él.

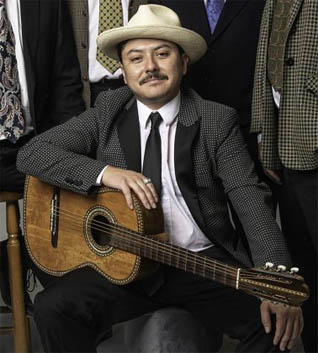

Es entre múltiples colaboraciones que el talento del guitarrista y cantor Miguel Molina Bernales se ha ido mostrando a las audiencias, de acuerdo a una trayectoria de alianzas de excepcional variedad, en lo estilístico y generacional. Su guitarra ha sonado junto a leyendas del instrumento, como Pepe Fuentes, pero también en las incursiones en terrenos de la tradición del solista pop Gepe, entre otros muchos cruces. El músico nacido y criado en Molina (Región del Maule), y residente desde 2013 en Santiago, ha sido sobre todo impulsor de sus propias iniciativas musicales. Tras llevar adelante el proyecto de Los Dos Maulinos, centrado en repertorio campesino, mantiene hoy un quinteto bajo su nombre (Las Guitarras de Miguel Molina) y al Dúo Constanzo-Molina, donde junto a Claudio Constanzo ha extendido entre audiencias jóvenes un rico repertorio chileno que se nutre de históricas agrupaciones.

Luis Barragán fue uno de los arregladores más importantes de la historia de la música popular chilena, y legó tan importantes grabaciones como composiciones para la canción de su tiempo. Orquestador, compositor y pianista de jazz (integró brevemente el grupo The Chicagoans), su nombre figura en los créditos de populares singles y LPs, incluyendo "La torcacita", de Ginette Acevedo (1971); el bolero "Una cruz" y el rock lento "Por creer en ti", de Isabel Adams; y todo el exitoso primer repertorio de Cecilia para el sello Odeon ("Dilo calladito", "Puré de papas", "Baño de mar a medianoche", "Aleluya"). Inscribió también canciones propias, como el bolero "En un rinconcito" (1955), popularizado por Arturo Millán; la balada "Ay amor", para Los Ángeles Negros; o la cumbia "El zapato con arena", grabada por Luisín Landáez. Otros de los nombres con los que trabajó fueron Los Huasos Quincheros, Carlos Contreras y Los Hermanos Arriagada.

Nicanor Molinare es uno de los más productivos autores de la música típica chilena, a la que contribuyó con numerosas canciones y tonadas durante una carrera de escasos veinte años, entre 1937 y 1957. Molinare es el hombre que escribió ‘‘Chiu-chiu’’, ‘‘Cocorocó’’, ‘‘Galopa, galopa’’, ‘‘Cantarito de greda’’, ‘‘Cura de mi pueblo’’, ‘‘Mantelito blanco’’, ‘‘Oro purito’’ y ‘‘La copucha’’. Sus sencillas composiciones fueron luego un repertorio básico para la discografía de Los Huasos Quincheros y otros músicos, y un puñado de sus estribillos quedó además grabado en la memoria popular.

La música tropical ubica protagonistas en lugares y funciones diversas, y Juan Chocolate Rodríguez se ganó esa figuración merecidamente en el micrófono. Fue desde los años cincuenta voz para la cumbia, la salsa, el bolero y otros ritmos de raíz centroamericana, y sobre todo como el gran cantante afrodescendiente de carisma, estilo e impronta en orquestas de época como la Cubanacán y la Ritmo y Juventud.

La cita impecable a un antiguo género de la canción popular en castellano particularmente anclado a Chile, como lo ha sido el vals peruano, es lo primero que se reconoce en el trabajo de Los Celestinos, conjunto nacido en Santiago y que en sus conciertos y grabaciones combina el homenaje a viejos títulos del género con composiciones propias en similar clave. Su música abarca también bolero y cueca; y dos de sus integrantes fueron parte de la agrupación cuequera La Gallera, lo cual en parte explica su aplicación y fuerza en la interpretación en vivo y la destreza sobre los instrumentos. Además de un disco (Se sufre pero se aprende, 2014), Los Celestinos registran hasta ahora colaboraciones en estudio con Rulo y Carola Guttmann, y han compartido escenario con El Bloque Depresivo y Max Berrú.