1930

Compositor, gestor, impulsor y administrador, Domingo Santa Cruz cumplió un rol trascendente en la institucionalidad musical en Chile durante cuatro décadas y entidades cruciales como la Orquesta Sinfónica de Chile, el Ballet Nacional Chileno y la Facultad de Artes de la Universidad de Chile fueron establecidas gracias a sus esfuerzos. El musicólogo Juan Pablo González define a Enrique Soro (n. 1884), Pedro Humberto Allende (n. 1885) y Domingo Santa Cruz (n. 1899) como la tríada fundamental de la primera composición musical en Chile durante el siglo XX.

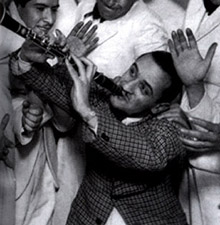

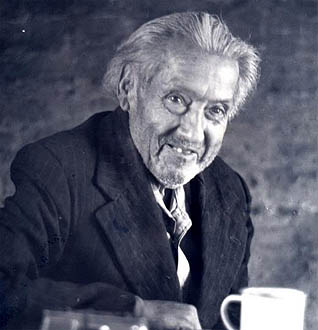

La figura de Pablo Garrido, compositor académico, violinista, director de orquesta, investigador del folclor, divulgador de la música chilena y defensor de los derechos laborales de los músicos también aparece en el "año cero" de la cronología del jazz chileno. Es el pionero, el prócer y un "patrono" de este género aprendido y asimilado, uno de los más antiguos en nuestro país. No sólo fue Garrido el primer músico en desarrollarlo como estilo en sus obras, además se transformó históricamente en su principal difusor, a través de escritos como la traducción al español de Jazz hot, del francés Hughes Panassié, magistrales charlas y el patrocinio a decenas de músicos durante las décadas de 1920 y 1930.

Pianista, compositora y profesora, Estela Cabezas es la creadora del innovador método de enseñanza musical denominado "Música en Colores", un instrumento pedagógico que logró convertir las abstracciones de la teoría fundamental de la música a esquemas concretos, pensado para niños de entre tres y seis años. "Música en Colores" se desarrolló y definió como metodología a lo largo de toda la década de 1960 y aunque desconocido a nivel institucional, ha sido utilizada hasta nuestros días como el legado de Estela Cabezas.

Los Quincheros representan la expresión viva y activa de la tradición de los grupos de huasos inaugurada en Chile en la década del '20. Un grupo de profesionales vestidos como huasos patronales, intérpretes de un repertorio campesino elegantemente arreglado con voces y guitarras, conforman este modelo musical; creado por conjuntos como Los Cuatro Huasos o Los Guasos de Chincolco, y que, a la larga, ha llegado a ser el emblema de un tipo de folclor chileno. A pesar de que la génesis de estos conjuntos tuvo poco o nada que ver con el campo, hoy día nadie pone en duda el lugar fundamental que ocupan en la música tradicional, y los ochenta años de actividad regular de Los Quincheros lo confirman.

Un nombre capital en toda la música típica y de raíz folclórica chilena es el del Dúo Rey-Silva. Durante más de cincuenta años de actividad a partir de su inicio en 1935, Alberto Rey (1915-1991) y Sergio Silva (1917-2017) fueron figuras principales en géneros como la cueca y la tonada, además de trabajar con variedad de músicos señeros como Arturo Gatica, Esther Soré y Mario Catalán entre otros. El Dúo Rey-Silva figura en los inicios del cine musical chileno, fue parte de la bohemia más dorada de los años ‘40 a los ’60 y emprendieron giras por América Latina y EE.UU., además de ser la plataforma para el trabajo de Alberto Rey, solista en arpa y otra figura central de la música chilena.

Clarinetista y director de orquesta, Lorenzo D'Acosta fue uno de los chilenos que más hizo por los inicios de la música orquestada de baile en Chile. Durante los años '50, su big-band fue presencia estable en el legendario salón Goyescas (tal como las de Rafael Hermosilla y Federico Ojeda) y en otra serie de centros nocturnos, y en esa misma década estampó valiosas grabaciones para el sello Odeón.

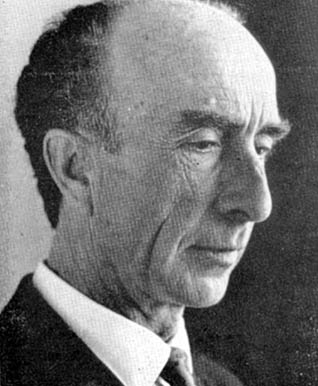

Premio Nacional en 1968, Alfonso Letelier cumplió un rol relevante en la promoción y la formación musical chilena, al impulsar una política de unificación de todos los estamentos musicales de la Universidad de Chile en su actual Facultad de Artes. Como compositor académico obtuvo prestigio nacional e internacional con sus obras vocales. Es el padre de dos músicos que obtuvieron el Premio Nacional en Artes Musicales: el compositor y organista Miguel Letelier (en 2008) y la contralto Carmen Luisa Letelier (en 2010).

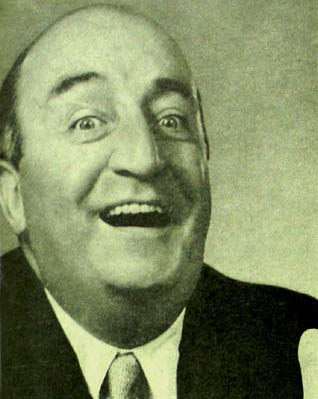

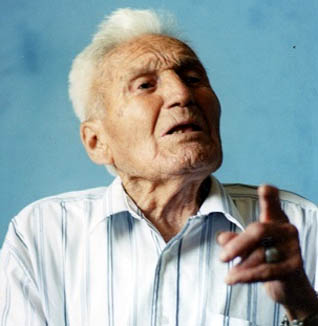

Acario Cotapos está considerado uno de los compositores más indescifrables de la historia, si no el más, al mismo tiempo en que su vida transcurrió entre un denso velo de misterio, lo que ha acrecentado la leyenda en torno a su figura. Premio Nacional de Música 1960, este valdiviano de irrenunciables boina vasca y pañuelo, y sin estudios de música formales ni académicos, produjo algunas de las obras más originales y vanguardistas del arte musical chileno de la primera mitad del siglo XX.

Hay dos testigos clave en la historia de la cueca chilena, desde que nace en el campo profundo con letras y melodías de autor anónimo, hasta que se instala en la gran ciudad, inspira a nuevos creadores con nombre y apellido y luego llega al disco. Provienen, de hecho, desde el interior campestre de la séptima región y además se apellidan Campos: Eleodoro y Marcial, Los Hermanos Campos, emblemas de la cueca a secas. "Sin apellido", como ellos mismos creyeron que era esta canción patrimonial y de cuya manera también defendieron en sus más de setenta años de actividad.

El pianista más importante nacido en Chile adquiere relevancia histórica en el recuento de los más destacados intérpretes del mundo en el siglo XX, y por eso su biografía es la de una figura de relieves únicos en el recorrido cultural de nuestro país. Aunque su formación la tuvo en Alemania y gran parte de su trayectoria la desarrolló en Europa y Estados Unidos, Arrau mantuvo siempre un vínculo atento con su país natal, con viajes esporádicos para ofrecer recitales (el último de ellos, en 1984, cuando recibió el Premio Nacional de Artes) y el apoyo a diversas iniciativas de apoyo a pianistas locales. Por voluntad propia su tumba está hoy en Chillán, donde además gran parte de sus pertenencias pueden conocerse en el Museo Claudio Arrau, inaugurado en 2005 en el lugar que acogió su casa de infancia.

Nicanor Molinare es uno de los más productivos autores de la música típica chilena, a la que contribuyó con numerosas canciones y tonadas durante una carrera de escasos veinte años, entre 1937 y 1957. Molinare es el hombre que escribió ‘‘Chiu-chiu’’, ‘‘Cocorocó’’, ‘‘Galopa, galopa’’, ‘‘Cantarito de greda’’, ‘‘Cura de mi pueblo’’, ‘‘Mantelito blanco’’, ‘‘Oro purito’’ y ‘‘La copucha’’. Sus sencillas composiciones fueron luego un repertorio básico para la discografía de Los Huasos Quincheros y otros músicos, y un puñado de sus estribillos quedó además grabado en la memoria popular.

Margot Loyola es, junto a Violeta Parra, una de las dos grandes maestras del folclor chileno. Dedicada a la investigación y la enseñanza, contribuyó a renovar esa música al impulsar el trabajo de campo en los grupos de proyección folclórica de los años '50, difundió y estudió estas tradiciones en Europa y América y es la única folclorista que ha ganado el Premio Nacional de Arte, reconocimiento que recibió en 1994. Falleció en agosto de 2015, a la edad de 96 años, dejando un legado de estudios de campo, recopilación y canto de más ocho décadas. Desde 2016, cada 15 de septiembre, el día de su natalicio, se celebra el Día Nacional de la Cultura Tradicional y Popular Chilena.

Uno de los lazos más firmes tendidos por un músico chileno hacia el tango es el que desde los años treinta aseguró Porfirio Díaz, acordoneonista, bandoneonista, pianista, director y compositor nacido en Valparaíso. Con orquesta típica y cuarteto grabó títulos clásicos del género, adaptó canciones populares a nuevas claves de arreglos, y obtuvo con ello gran éxito y repercusión, gracias a un «sello milonguero y amable», según descripción de Hernán Restrepo. Pero Díaz (quien comparte nombre con un histórico militar y presidente mexicano) fue también parte de grabaciones fundamentales para la música popular chilena, como "En Mejillones yo tuve un amor" (1945), de Gamaliel Guerra, y tangos de autoría local, como "Noches de Santiago" y Viejo San Diego" (ambos de Mario Ríos). Legó, además, un desvío inesperado para su estilo, pues es el compositor de la música del clásico vals "Viejo lobo chilote".

Hernán Raúl Núñez Oyarce —suele recordársele como «Nano» Núñez— es el nombre de un pionero y un maestro. Fue una de las figuras más influyentes en la creación, valoración y difusión de la cueca practicada fuera de la industria del espectáculo, especialmente en zonas populares de Santiago y Valparaíso durante el siglo XX, y a la que él vino a llamar “cueca brava” (también conocida como centrina, urbana y chilenera). Fue integrante fundador de Los Chileneros, grupo con el que registró no sólo su voz, su pandero, su tañador y sus cuecas, sino también sus magníficos relatos. A través de ellos vertió parte de su visión acerca de la cueca y su práctica como fenómeno socializador y festivo de su época. Instaurado por el Congreso Nacional, el 4 de julio, fecha de su nacimiento, se celebra en Chile el Día Nacional del Cuequero. La calle que habitó por décadas en la capitalina comuna de Estación Central pasó a inicios de 2026 a llevar su nombre.

Uno de los ancestros del canto a lo poeta en Chile es Liborio Salgado Reyes. Padre del fundamental cantor y poeta popular Lázaro Salgado Aguirre (n. 1902), es además hijo de un payador de quien heredó el nombre: Liborio Salgado, "del que se cuenta que payó con el diablo (leyenda que se repite en muchos países de América)", según refiere el cantor Pedro Yáñez en su trabajo "La paya en Chile".

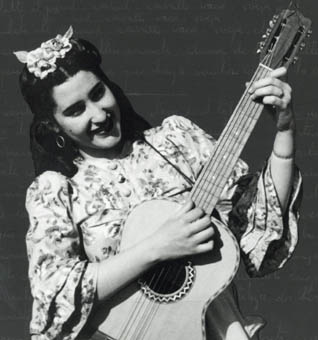

Las Cuatro Huasas fueron fundadas en 1936 como una versión femenina de Los Cuatro Huasos, adelantándose a otros conjuntos que seguirían ese modelo, como Los Quincheros (1937) y Los Provincianos (1938). Las Cuatro Huasas - considerado el primer grupo musical femenino en Chile- tocaron tonadas, cuecas y valses, actuaron en auditorios radiales y grabaron varios discos. Tenían mucho repertorio original, compuesto por su directora, Esther Martínez, a quien Margot Loyola definió como «el ideal de la artista completa». Duraron apenas cuatro años y se disolvieron con destinos diversos. En 1972, treinta años después, se reunieron por única vez en el programa de televisión "Recorriendo Chile", de la misma Margot Loyola.

La diva internacional en la historia de la música chilena es Rosita Serrano, un nombre de leyenda. Artista de variedades, discos, radio y películas, marcó una época como estrella del cine y la música en la Alemania de los años ’30 y ’40, y entre sus éxitos están las interpretaciones para canciones tradicionales como "La paloma", "Cielito lindo" y "Corazones partidos". Der Chilenischen Nachtigall o The Nightingale of Chile son nombres que figuran hasta nuestros días en reediciones internacionales de sus discos: se llamaba María Esther Aldunate y su seudónimo fue Rosita Serrano, pero ése, El Ruiseñor Chileno, es su título más inmortal.

Con dos nombres quedó en la posteridad, según lo recuerden como Gamaliel o Gamelín Guerra, pero el hombre que escribió las canciones "En Mejillones yo tuve un amor" y "Antofagasta dormida" es uno solo, y está entre los autores principales del cancionero chileno del siglo veinte, además de ser un símbolo cultural en los puertos nortinos de Mejillones y Antofagasta.

Precursor de la música orquestal y de cámara en nuestro país, Enrique Soro creó la primera sinfonía en Chile y realizó giras por Europa colaborando con artistas como Pablo Casals. Soro comenzó sus estudios con su padre, un compositor italiano avecindado en Chile a fines del siglo XIX. Los continuó en su ciudad natal, viajó a Santiago para ofrecer algunos conciertos privados y en 1897 recibió una beca para completar su formación en el extranjero.

En una rústica fotografía en claroscuros, una figura aparece a medias visible sobre la carátula de cierto viejo LP chileno publicado en 1976. Ése es el primer disco del cantor Pedro Yáñez, pero es además una muestra de respeto: el de la foto no es Yáñez, que en ese tiempo se asomaba a los treinta años, sino Lázaro Salgado, un hombre que para entonces ya era una escuela en la poesía popular chilena. Hoy es una leyenda. Es el poeta que encarna mejor que nadie la tradición del cantor prolífico en versos y errante por vocación, por caminos en los que se cruzó con gente tan diversa como Roberto Parra, Víctor Acosta, Santos Rubio, Nano Acevedo y el universo de payadores con el que compartió ese oficio. Poeta popular, payador y guitarronero, aprendió de sus antepasados y es reconocido por generaciones de cantores hasta nuestros días.