2000

Sebastián Duplaquet es un guitarrista de jazz contemporáneo de la generación de los '90 aunque su consolidación tuvo lugar en los años 2000, con sus primeros discos y repertorios originales para cuartetos y quintetos. Su posición se definió a partir de un sonido amplio, volumétrico y nítido, y un enfoque recogido desde su formacion preliminar como guitarrista clásico en el repetorio de Bach, del que se hizo especialista. Ello lo llevó a plantear una música en el ámbito de lo reflexivo más que en el de lo expansivo. Duplaquet es parte de una ola de guitarristas modernos donde también aparecen Esteban Sumar, Armando Ulloa, Cristóbal Menares y Nicolás Vera, entre otros nombres.

Con el nombre de un pueblo tarapaqueño, Huara es referencia de trabajo en la música andina forjada en Chile, caracterizada en su caso por exploraciones de alto rigor y atrevida exploración a través de la fusión instrumental latinoamericana. Relevantes músicos han sido parte de su historia, y su marca de influencia ha sido reconocida por conjuntos tan populares como Illapu.

El guitarrista, percusionista, cantante y compositor Manuel Prieto es el músico detrás de Manu da Banda, agrupación que en 2009 se formó en torno a su liderazgo, y de hecho ese nombre es una forma de referirse a la “banda de Manuel”, influenciada por el folclor de América Latina, ritmos, coloridos y aires afrolatinos y sudamericanos, apuntó su propuesta a lo que llamaron “música emigrante”, fusión que se plasma en una discografía registrada en distintos momentos de sus recorridos.

En su origen bautizada como UCV Big Band, como la orquesta de jazz adjunta a la Universidad Católica de Valparaíso desde 2001, cuando la agrupación se desligó de esa casa de estudios y continuó su historia de manera independiente bajo la dirección de Luis Cheul, pasó a tomar el nombre de Valparaíso Big Band. Como prácticamente todas las orquestas de jazz vinculadas a unviersidades, se formó inicialmente con estudiantes de instrumentos en una función de aprendizaje de repertorios y lenguajes del swing. Su primer director fue Mario Espinoza Pulgar, quien se mantuvo en el cargo hasta 2005, cuando el bajista eléctrico de jazz fusión Luis Cheul, también académico de la UCV, tomó la posta de la batuta. Cheul le dio a la orquesta un nuevo perfil orientádola hacia la música chilena y la utilización y ejcución de arreglos para filas de vientos y sección rítmica. En 2011, la big band realizó una gira europea que la llevó a actuar en España, Francia, Italia, Bélgica, Alemania y Suiza, presentando su trabajo de orquestación sobre material de Violeta Parra y Víctor Jara. En 2013, ese proyecto se tradujo al disco Abre la muralla.

Pablo Tamblay es un exponente nortino de la paya en Chile, pero a diferencia de un payador coquimbano como Raúl Talo Pinto, él es de tierra adentro. Nacido en Copiapó en 1954, Pablo León Tamblay Falke es carpintero de profesión, cantor, payador y guitarronero, y participa tanto en encuentros nacionales como en los que él mismo organiza en su región.

Pablo Ardouin Shand es músico, escritor y ocasional periodista, que fue parte de una generación de cantautores jóvenes de la década de los '70, junto con nombres como Jorge Venegas, Raúl Acevedo y más tarde Carlos Justiniano, quienes abrazaron un canto político altamente comprometido. Reside en Alemania desde 1983, el año del levantamiento ciudadano frente a la dictadura cívico militar, y desde allí ha producido toda su discografía. En ese contacto con el mundo, Ardouin se mantuvo como cultor de la trova latinoamericana, pero además exploró en otras músicas, como el tango, con diversos ensambles de cámara bajo su dirección.

Mario Feito ha sido uno de los pianistas de jazz contemporáneo que mayor énfasis pusieron al formato del trío. Su formación académica y clásica también repercutieron en una obra de marcada intención camerística, de modo que los sucesivos tríos, y desde luego también otros ensambles bajo su liderazgo, evidenciaron aspectos tanto de un jazz de la llamada tercera corriente, como de la música contemporánea. Forma parte de una generación de solistas de los '90, junto a Carlos Silva, Gonzalo Palma, Felipe Riveros, Pablo Vergara, Ariel Pino, Carmen Paz González y Lautaro Quevedo, que reubicaron el peso del piano como instrumento protagónico del jazz.

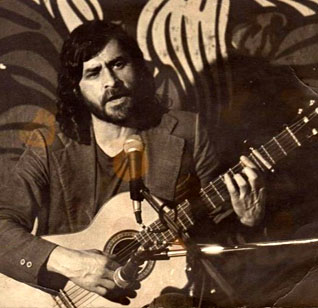

Se inició en conjuntos de raíz folclórica a fines de los años '60 y ha desarrollado gran parte de su trabajo en los escenarios de la música, pero Patricio Liberona siempre ha mostrado la inquietud por rebasar esos límites, y puede considerarse un cantautor de oficio intermitente. El teatro, la actuación, la escritura, la pintura, la escultura y los guiones son oficios que ha desempeñado este autor, un hombre que tras integrar desde 1970 uno de los jóvenes conjuntos de la Nueva Canción Chilena en Los Moros, fue parte como solista de los años del Canto Nuevo, pero ha dejado el grupo de su trabajo impreso en formatos diferentes al del disco.

La música instrumental fue punto de partida y punto de llegada de Catalina Claro, una promisoria concertista de piano especialista en Mozart y compositora de música incidental, música funcional y orquestadora. Pero a la hora de desarrollar una historia discográfica, estos métodos quedaron supeditados al peso de la canción pop. Catalina Claro fue parte de un proceso de mezclas y fusiones que después de mucho camino recorrido desembocaron en un álbum como Canto por si acaso (2008), con melodía, ritmo, estrofa y estribillo.

«Los bronces de la fe», presentó una vez un diario a la Banda Santa Cecilia, conjugando así su doble vocación por el sonido tradicional de los vientos y la celebración religiosa. El conjunto nortino es vivo representante de la riqueza del sonido andino, al que homenajea en la práctica constante, en el rigor de la interpretación y, sobre todo, en la composición de piezas propias. Esa creación y oficio lo celebran públicamente durante las fiestas religiosas de santuarios y las de su ciudad, Arica, además de pasacalles y grandes fiestas del Norte Grande, como la de la Virgen de las Peñas, y por supuesto La Tirana. Sus integrantes, siempre variables en número, pueden llegar a decenas de músicos, con una formación básica de cinco trompetas, cinco bajos, una tuba, un clarinete y tres percusiones. Un disco doble (Raza de bronce, con grabaciones en vivo y en estudio) y un documental dejan registro hasta ahora de su valiosa historia.

Inicialmente como productor, luego como parte de sociedades (Redulce, The Plugin, DíaCero), y al fin como solista, Ignacio Redard ha sido un intérprete y conceptualizador de reciente pop electrónico chileno. En proyectos personales, y como compositor y colaborador de otros músicos, nacionales y extranjeros, ha demostrado dotes singulares de versatilidad y radar sonoro global.

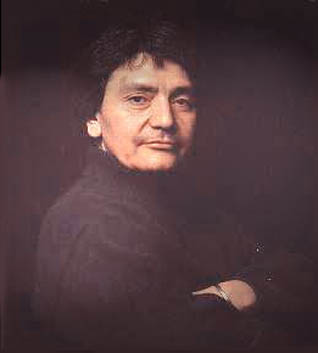

Uno de los conjuntos más importantes en la historia de la cumbia ubica a un músico chileno como pieza fundamental de su engranaje, y es justo destacar a Sergio Solar por su indesmentible aporte al desarrollo de ese género, pero también por su excepcional lista de colaboraciones y nutrida trayectoria como arreglador, compositor y guitarrista de sesión en Chile y en el extranjero. Como director del grupo Los Wawancó, en Buenos Aires, Solar llevó por primera vez a espacios masivos ritmos folclóricos relegados hasta entonces a la costa tropical de Colombia, y con esos discos batió récords de venta y consiguió la atención de una audiencia internacional. Pero su biografía también anota grabaciones y encargos de arreglos para gente como los chilenos Antonio Prieto, Arturo Gatica y Rosamel Araya; y figuras internacionales como Raphael, Sergio y Estíbaliz, Los Andariegos, Les Luthiers y Alfredo Zitarrosa. Radicado en sus últimos años en Quilpué, su historia es la de un nómade de conquistas asombrosas y talento generoso, que hasta el final de sus días no dejó de ocuparse en encargos para músicos nacionales.

Leni Alexander Pollak es la más importante compositora en Chile durante el siglo XX. Ese estatus se lo entrega la musicóloga Raquel Bustos Valderrama, especialista en estudios de género, en su libro La mujer compositora y su aporte al desarrollo musical chileno, donde observa el devenir, la vida y obra de Alexander dentro de un universo reducido de creación femenina. Nacida en 1924 en Breslavia (entonces parte de Alemania, actualmente en Polonia), huyó del régimen nazi en 1939. Se convirtió en ciudadana chilena en 1951 y como compositora se identidican una serie de obras tempranas a partir de 1949, canciones y piezas de cámara. Alumna de Fre Focke, Alexander se unió a las vanguardias de los años '50 y avanzó luego en esa línea, escribiendo obras de diversa consideración, música sinfónica como "Equinoccio" (1962), de cámara, cantatas, lieder, música incidental para teatro, ballet, cine y mimos. A ellas se suman sus reconocidas piezas radiofónicas donde amplió el uso de los medios y creó una serie de obras denominadas "teatro para escuchar" o hörspiel, donde ella desmantelaba por completo el formato del radioteatro. La más trascendental, dado que marcó el inicio del trabajo en esta línea, es "Par quoi? A quoi? Pour quoi?" (1971), para mezzosoprano, voces habladas de niños, ensamble instrumental y soporte electrónico, estrenada ese año en la Bienal de Zagreb.

Aunque el origen de Hechizo se enmarca dentro de la moda de cumbia electrónica o sound producida en Chile a mediados de los años '90, esta banda de Ovalle supo trascender ese fenómeno a lo largo de los años. La composición de canciones propias, la adopción de la etiqueta de "cumbia romántica" y la estabilidad en su alineación han conseguido distinguirla del resto de grupos que cultivan su mismo sonido. Como ellos mismos explican en su sitio web, "Hechizo no cayó en la tentación de la música sound. Ni en el pelo, ni el terraplén".

Cuatro indiscutidos clásicos de la balada chilena concentró en poco tiempo la trayectoria de Cristóbal, intérprete que, casi sin planearlo, a los 23 años profesionalizó su gusto por la música en un Chile ochentero que acogía parte del canto popular sobre todo en sets de televisión y grandes festivales. "Una niña, una historia", "Te vas quedando sola", "Se te olvida" y "Basta ya" son los temas que hasta hoy identifican a este baladista de registro vehemente y catálogo poderoso, apoyado siempre en una cuidada selección de autores y arregladores.

«La reina de la cumbia de Arica», «La reina de la bachata» y «La Madtrastra» ha sido llamada esta cantante, en algún momento conocida como aliada musical y sentimental del zar de la música tropical del norte, el compositor, cantante y productor Melvin Corazón Américo, quien encabeza un clan de figuras en este género cuyo principal relevo es su hijo, la estrella de la cumbia romántica Américo. Marcela Toledo coronó su éxito en 2009, con el disco Para bailar, para gozar, aunque su carrera en escenarios del Norte Grande se inició un par de décadas antes. Toledo comenzó su relación con Melvin Américo en su adolescencia, y no tardó en grabar temas con su hijo Américo ("Háblale", "Me rindo a tus pies", "Dos locos"). Como solista, sin embargo, certifica gran éxito entre el público nortino y sus canciones "Amor sincero", "Hechicero", "Agua de veneno" y "Lástima" han alcanzado importantes ubicaciones en los rankings tropicales.

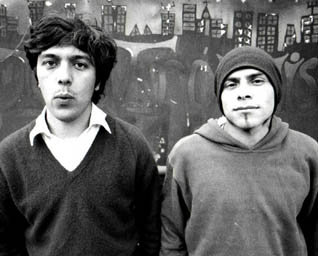

Un músico que tocaba un macizo bajo eléctrico como si tratara de rasguear una guitarra a máxima intensidad y un baterista desplegado en rápidos e intrincados ritmos de cueca a punk mientras cantaba dulces melodías: ésa era la impresión sorprendente de cualquiera que asistiera al espectáculo de ver en vivo a Taller Dejao durante sus fugaces dos años de música. Formado por Daniel Riveros (voz y batería) y Javier Cruz (bajo), el dúo apareció entre el ya extendido circuito de rock independiente activo para 2004 con un nuevo modo de tocar: rock cruzado con compases folclóricos, melodías de innatas propiedades pop y letras alusivas a la naturaleza permitían a Taller Dejao hacer una tonada o un carnaval para bailar.

Ocupan un lugar de referencia: ser la primera banda de Concepción compuesta totalmente por mujeres. Con actitud frontal y letras feministas, esta agrupación punk fundada a fines de los años '90 por Gabriela Rodríguez (Animales Exóticos Desamparados) ha mostrado ejemplares ímpetu y persistencia, soportado una intermitente carrera por más de dos décadas, incluso entre grabaciones fallidas y cambios en su formación. Flores Marchitas es un conjunto clave dentro de los movimientos feministas y para la historia musical penquista.

Desde que inició su recorrido como autor y compositor solitario con el disco La niebla de Pekín (2009), Cristián Valdivia dejó como marca una música tan estrictamente personal que ni siquiera salió mostrar sus canciones frente al público. Fue una experiencia que lo consolidó entonces como cantautor ciento por ciento “de puertas cerradas”. La suya es una obra introspectiva, que desde el pop ha reflexionado sobre el paso del tiempo, a partir de su propia historia, cargada de luces y oscuridades.

Al menos dos etapas pueden marcarse en la trayectoria de Elso Tumbay, banda santiaguina de amplios referentes sonoros y visuales, que propuso a fines de los años noventa un trabajo llamativo por su frescura y atrayente despliegue escénico. Autodefinieron su música como «inclinada por la total experimentación y, a la vez, por la canción popular», pero era la base de rock-fusión lo primero en distinguirse en su sonido, caracterizado por la inclusión de instrumentos como el violín o el acordeón, y por la potencia vocal de la enérgica Carolina Sotomayor.