2000

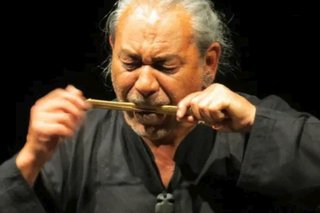

El de Pancho Valdivia Taucán es uno de los nombres de la diáspora de chilenos que han ejercido tanto en Chile como en otros países su trabajo en la fusión y las raíces latinoamericanas. Desde sus inicios en Chile ha tocado y grabado discos como solista y también con diversos grupos en Ecuador, Francia, Suiza y Argentina. Su trabajo de creación e investigación ha merecido el Premio Regional de Creación Artística (CNCA, 2013) y el Premio Aporte al Desarrollo del Arte y la Cultura Indígena (Conadi).

Entre la contundencia arrolladora de un tenorista como Cristián Mendoza y la aguda profundidad musical de otro como Agustín Moya, está Maximiliano Alarcón, conocido en el circuito con diminutivos "bop" como Max o Maxi, su marca indeleble. Versátil solista del saxofón tenor, su punto de vista musical lo ha incorporado indistintamente a las escenas del jazz contemporáneo y a las de la música popular de raíces negras, con intervenciones en proyectos de soul, funk y hip-hop.

Pablo Tamblay es un exponente nortino de la paya en Chile, pero a diferencia de un payador coquimbano como Raúl Talo Pinto, él es de tierra adentro. Nacido en Copiapó en 1954, Pablo León Tamblay Falke es carpintero de profesión, cantor, payador y guitarronero, y participa tanto en encuentros nacionales como en los que él mismo organiza en su región.

Sólo cuando abandonó su trabajo como ingeniero de sonido a mediados de los años 2000, Johanna Cabrera se convirtió en esa cantautora que durante mucho tiempo había permanecido oculta detrás de otros oficios. Contemporánea de figuras del pop de los ’90 como Javiera Parra, Ema Pinto y Paula Hinojosa, Johanna Cabrera reapareció en 2011 con La fortuna de alegrar mi espíritu, un segundo disco completamente autoral que definió su estilo para el futuro.

Saxofonista alto y soprano perteneciente a la generación de los ‘90, quien elaboró la mayor parte de su carrera en Concepción y Valdivia. Allí, Guido Ruiz alternó su profesión de químico y su rol como académico de la Universidad Austral con la de músico de jazz, encabezando una serie de cuartetos bop donde el sonido de su saxofón lo acercó a los de figuras como Jackie McLean y Gary Bartz. Musicalmente, Guido Ruiz transitó entre el jazz contemporáneo y el jazz de fusiones, en una época en que además llegó a tomar el testimonio de los primeros músicos que impulsaron el jazz en Valdivia: el baterista Osvaldo Chalupa Martínez y el pianista Fernando Wohlwend.

Matías Cena es un nombre que comenzó a escucharse como parte de una generación de cantautores surgida de la mano de las primeras plataformas digitales, pero luego su música tomó rumbos diversos. Solo o acompañado por diversas formaciones, ha construido un cancionero que puede adoptar la forma de piezas acústicas o de un rock enfervorizado, pero siempre mantiene una singular veta poética.

En mucho menos de lo duró que su larga estada en Chile, el cantautor bahiano Zeca Barreto terminó por incorporarse a la historia moderna de la música popular chilena como un punto de encuentro y proyección de una nueva música, la popular brasileña, desconocida en sus múltiples frentes. Junto a otras figuras como Joe Vasconcellos (fusión latinoamericana), Marinho Boffa (jazz) y Célio Oliveira (samba), Barreto ayudó a establecer un público emergente y una nueva comunidad de cultores.

La técnica de ejecución de cinco dedos que proviene de su largo estudio de la guitarra clásica no sólo no fue un impedimento para que Álvaro Zavala ingresara en la guitarra jazzística, sino que se quedó ahí como su sello de estilo. Fue la primera distinción de este solista de la generación cero-cero formado en el repertorio de cámara clásico y contemporáneo y que finalmente derivó en el post-bop de clubes a través de su primer disco como líder, Cuerpos (2006).

El recorrido del compositor, multi-instrumentista y cantante Andrés Pérez Lecaros (n. 1974) es el del músico que pasó por muchas bandas y terminó por integrar esas influencias y experiencias en un trabajo personal. Desde el latinaje pop en el grupo Tropiflaite (2002-04) hasta sus colaboraciones con Dracma (metal) o La Rue Morgue (rock), Pérez Lecaros ha dado muestras de una versatilidad que también se expone en su participación con el grupo La Bicicleta y las colaboraciones con Muza (pop) y Hermanos Brothers (hip-hop).

El de Jacqueline Fuentes es otro de los nombres de músicos chilenos que se han abierto caminos fuera de Chile gracias a las sonoridades latinoamericanas fusionadas entre sí y con otras influencias, que en el caso de esta cantante y compositora incluyen el folclor y la música clásica. Radicada desde 1995 en Los Angeles, California, ha grabado dos discos y sus canciones han sido antologadas en el catálogo del sello de músicas del mundo Putumayo en EE.UU.

Gonzalo Planet es un músico de rock, bajista colaborador de una serie de bandas, entre ellas Los Santos Dumont y Fruto Prohibido, pero con mayor visibilidad fue su alianza en el grupo Matorral desde 2002 el más importante hito en su historia musical. También periodista, Planet cuenta con una valiosa una investigación sobre las bandas del beat chileno (Se oyen los pasos, 2004), y ha sido productor de discos del sello Cápsula y colaborador de solistas como Leo Quinteros y Felipe Cadenasso, compañero de ruta en Matorral. En 2012 realizó un disco experimental junto al poeta Enrique Winter, titulado Agua en polvo.

Magdalena Matthey es una de las cantautoras más significativas del circuito de trova y canción de raíz que volvió a despuntar en Chile en los años noventa. Si bien su entrada a la música profesional fue por la vía del folclor (al ganar ese apartado del Festival de Viña 1995 con su canción "María Leonor Lucía"), ha mostrado otros muchos colores ya iniciada su discografía, asociable más bien a la fusión. En su trayectoria, ha jugado con la combinación de códigos musicales de forma elegante, en una línea del trabajo de otras cantautoras como ella en el mundo.

Makiza es un nombre fundamental del hip-hop chileno de la primera década del siglo, y su legado de tres discos abrió nuevas vías de influencia para el desarrollo del género en el país. Su interrumpida carrera puede resumirse además en una frase con la que alguna vez el propio grupo definió su relación: «En el amor puede pasar cualquier cosa». Con sucesivos períodos de separación y reunión, el grupo concluyó definitivamente su romance a mediados del año 2006, luego de un destacado e influyente trabajo de casi una década; el cual hoy destaca no sólo por la alta calidad de sus grabaciones, sino también por haber impulsado el desarrollo de músicos más tardes destacados de sobra de modo solista o en otros proyectos, incluyendo a Ana Tijoux, Cenzi y Seo2.

«Andino urbano», como el título de uno de sus discos, es el encuentro que define a la agrupación Ayllu Pacha (cuyo nombre significa «hermandad de las tierras»). Nacida en la ciudad metropolitana de Talagante, cultivan la música andina urbana en una fusión con jazz, pop, rock y otros sonidos mestizos, al mezclar timbres ancestrales de zampoña o quena con instrumentos contemporáneos como saxo, piano y batería. Tras emerger como un taller en 1994, el grupo ha actuado sobre todo en festivales folclóricos, en algunos de los cuales han acumulado premios (como en el festival Faroles y Trapiches de 1998, con la canción "Mi bella luna de Alhué"; en el Festival de la Canción Indígena 2003, con "Ciudad antigua"; y el Festival de la Canción de Raíz Folclórica de Lonquén de 2002, con "Espíritu de carnaval").

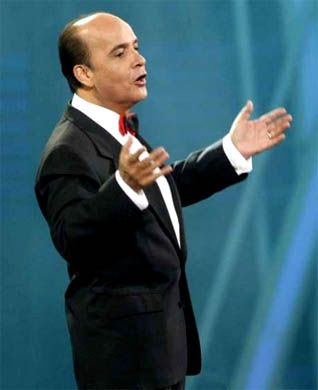

La imagen de Horacio Saavedra detrás de un teclado y frente a una orquesta está impresa en la memoria de varias generaciones de chilenos. Desde 1970 fue el principal director de orquesta de la televisión chilena, los tiempos de esplendor de este medio, donde permaneció hasta avanzados los años 2000. En ese rol acompañó a músicos de Chile y el mundo en espacios de gran producción, como los programas estelares o el Festival de Viña del Mar, aunque también en espacios de emisión diaria, como el recordado "Festival de la una", de TVN. Forjado como músico de estudio y de acompañamiento en los '60, grabando con decenas de artistas de la Nueva Ola, se retiró de la televisión en 2009, pero continuó en su oficio en la dirección y los arreglos musicales.

En Chile, el perfil más conocido de Patricio Wang está vinculado a la renovación que sus creaciones aportaron a principios de los '80 a Quilapayún. Pero su alcance como compositor e instrumentista llega a los ámbitos contemporáneo, clásico y experimental tanto como a la música popular y latinoamericana que ha cultivado en otros conjuntos como Barroco Andino, Amankay y como solista. Desde su partida a Europa en 1976, Wang ha profundizado en la música contemporánea como parte de una extensa ruta artística. Activo hoy en Holanda y Francia, no tiene en la distancia un impedimento para seguir ligado a músicos chilenos.

Lucien Nicolet estampó su primera firma en graffitis callejeros de Santiago de Chile, cuando su nombre, a mediados de los años '90, era DJ Magi-k. Luego, hacia fines de la década, ganaría su segundo alias en Europa para volverse uno de los productores y DJs chilenos activos en el circuito electrónico internacional, donde hoy es reconocido por igual como Lucien Nicolet, Luciano o Lucien 'n' Luciano.

El hardcore punk que nace en las esquinas de altos bloques de concreto y entre el ruido de autos manejados con violencia no siempre está más expuesto que el que llega desde la periferia de la urbe caótica. La prueba es S.I.A. (Sin Instrumento Alguno), una banda oriunda de Paine, en la provincia de Maipo, que desde 1998 viene llenando la cartelera nacional de conciertos y viajando región por región para tocar con persistencia.

Pese a que su debut, cuando tenía veinte años, la puso en el mapa de una electrónica independiente, en el transcurso de su primera época creativa Florencia Lira se instaló en otro planisferio musical, como compositora, autora, cantante, experimentadora e incluso educadora, con la experiencia que tuvo con niños en etapa preescolar y sobre todo con el descubrimiento de la poesía de una maestra como Gabriela Mistral. Florencia Lira llevó esas vivencias al aplaudido disco La caminante (2016), que vino a cerrar un ciclo personal.

Tiene nombre de persona, pero Fredi Michel es un quinteto santiaguino formado en 2002, que desde esa fecha ha pasado de tocar noise en subterráneos locales a animar fiestas con una exuberante mezcla entre noventeras bases electrónicas bailables, sicodelismo y guiños a ritmos latinos como la cumbia sound, la pachanga o el axé, siempre con la característica voz hiperaguda e infantil de Andrea Guerrero.