Canción melódica

La canción melódica y popular que apareció en la primera mitad del siglo XX luego del dominio del couplet, tuvo un elemento formal a favor con respecto la tradición decimonónica. Su antecesora fue primordialmente estrófica y ésta, por el contrario, se definió a través del estribillo. Los musicólogos lo describen como la explicación en el nacimiento de la estrella de la canción en los años ’20. Ese coro era el clímax y el elemento de recordación: el rostro de una canción melódica en formatos de todo tipo (vals, tango, rumba, pasodoble, foxtrot). Su intérprete sería reconocido y aplaudido, y su fotografía en las revistas o participaciones en cine estrecharían la distancia con un auditorio que lo veneraba. El uso del micrófono le dio mayor peso como música escénica y ya por la vía de difusión radial se articuló toda una factoría de canciones melódicas, con compositores, autores y directores de orquestas al servicio de la estrella. La canción melódica chilena se puede emparentar con la chanson française (Edith Piaf), el cabaret alemán (Marlene Dietrich) o la canción tradicional norteamericana (Bing Crosby) y es el antecedente directo de la balada y el bolero.

Cantor de fuste y observador privilegiado de la vida callejera de Santiago durante casi todo el siglo XX, Luis Hernán Baucha Araneda protagonizó historias suficientes para levantar mil cuecas. Integrante fundador (junto a Hernán Nano Nuñez) del conjunto Los Chileneros, «El Baucha» representó en sus últimos años de vida a una cultura casi extinta, aquella que tuvo al folclor urbano como la expresión de los márgenes más ásperos y esforzados de la vida en la gran ciudad. Se ocupó desde niño entre mataderos, mercados y arrabales, manteniendo una sola y gran constante: su amor por el canto vivo y poderoso, ése que él llamaba «de combate»; capaz de enamorar mujeres «y hacer llorar a los choros», en sus palabras.

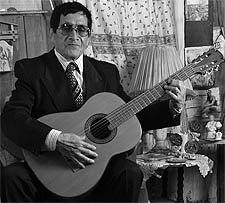

Francisco Cabrera Sánchez tiene una historia musical imparable desde que en 1947 llegara a la capital procedente de Antofagasta para integrarse a la orquesta característica de Armando Bonansco. Tocó ritmos tropicales y de salón de baile en locales diversos, llegó a los auditorios radiales para hacer bolero y canción popular, y practicó rock and roll y twist. Con todo, Panchito Cabrera fue esencialmente un guitarrista de jazz y conservó para sí la categoría que le entregó el entorno musical: el "Django Reinhardt chileno", el único músico que dedicó una vida a estudiar la obra del célebre guitarrista belga, lo que lo llevó a liderar una escuela de adherentes del llamado "jazz manouche".

Con picardía y femeneidad interpretativa en su canto, baile y despliegue escénico, Mirtha Carrasco es unas estrellas de la tonada y la canción popular en los años '50 y '60, perteneciente a ese frente de voces centrales en la industria que proyectó el folclor en los escenarios urbanos, en radios y en el disco, junto con Ester Soré, Carmen Ruiz, Silvia Infantas o Margarita Alarcón. Tuvo su despegue musical en Rancagua y cuando se trasladó a Santiago para actuar en auditorios radiales se hizo conocida inicialmente cantando boleros, tangos y valses, tres pilares de la música popular de época. Fue lady crooner en la orquesta de Don Roy, según puntualiza la base de datos de Documentos y Joyas del Folclore Chileno. Su paso al folclor, sin embargo, la convertiría definitivamente en estrella, con giras internacionales a Argentina, Perú, Uruguay e incluso Australia. Mirtha Carrasco se rodeó de distintos elencos y figuras de ese folclor de masas, grabando discos con Cantares de Chile y Lo Granjeros, además de actuar con el Trío Añoranzas, Los Hermanos Lagos, Los Puentealtinos, el Conjunto Huincahonal y Los Puntillanos, entre otros. Como nota de color en su historia, Carrasco está en el recuerdo de los tiempos con su cueca bailada junto a Chilote Campos para un spot de Cafiaspirina de Bayer, emitido en salas de cine.

Anfitrión por naturaleza además de cantor, Benito Núñez Zárate es el dueño de casa en La Isla de la Fantasía, el elenco de cantores y músicos porteños que funciona desde los años '80 en su casa empinada en el cerro San Juan de Dios, en Valparaíso, y que ha dado al público tres discos grabados entre 2001 y 2009. Crecido bajo el influjo musical popular del puerto, Benito Núñez se presentó en lugares legendarios como el Nunca Se Supo y también actuó en Santiago a comienzos de los años '50, junto al guitarrista Humberto Campos y en la Radio del Pacífico. Figura aglutinadora de La Isla de la Fantasía, Benito Núñez ha grabado cuecas y valses en los discos del conjunto, entre ellos la sentida versión para el vals "El mirlo" que hay en el segundo disco del elenco, A cueca limpia (2007).

El verso "En el río Calle-Calle se está bañando la luna" es la presentación absoluta de Luis Aguirre Pinto, cuyas dos canciones más importantes son las tonadas "Camino agreste" (1950) y "Camino de luna" (1958), a la que pertenece esa letra dedicada a las ciudades sureñas de Corral y Valdivia. Violinista en sus inicios y con presencia en espacios musicales de la belle époque capitalina como salones de té, hoteles y auditorios radiales, su paso a la composición lo llevó a incursionar en una amplia panorámica de ritmos, boleros, valses, tonadas y fantasías sinfónicas. Ello le significó entregar una gran cantidad de piezas al primer cancionero popular chileno y de paso ser considerado "el sucesor de Osmán Pérez Freire".

Cantante melódica, pintora, dibujante y maestra de voces, en su paso por la música Inés Délano se convirtió en una pionera en la formación del canto popular en Chile, una vez que abandonó los escenarios en la década de 1970. Aunque conoció y manejó los repertorios tradicionales de bolero, tango y música popular norteamericana y europea, su historial también la instala como una de las más reconocidas y recordadas lady crooners del jazz chileno.

La soprano María Georgina Quitral Espinoza quiso darse a conocer en su faceta musical con el seudónimo de Rayén, como una forma de rendirle tributo a la cultura mapuche ('rayén' es 'flor' en mapudungun), a la cual también honró a través de su vestimenta escénica y trozos de su repertorio, compuesto principalmente por arias de ópera italiana y canciones de compositores chilenos (como “El copihue rojo” y “Ay, ay, ay”). Aunque era hija de campesinos del Valle Central, la nativa de Iloca fue promocionada en Santiago y ciudades del extranjero como una cantante «india» o «araucana», destacando como la primera figura de asociaciones mapuche en conseguir proyección continental.

El de Raúl Videla es uno de los nombres principales de la historia del bolero chileno, pero tiene además raíces en otros géneros de la canción popular. Iniciado en radio Cooperativa en 1938, empezó a grabar en 1939 para el sello Victor con el compositor Luis Aguirre Pinto. Uno de sus mayores éxitos es "Un hombre de la calle", de Fernando Lecaros, tema central de la película de igual título (1942) de Eugenio de Liguoro. Hermano de la cantante Meche Videla, Raúl Videla se dedicó por igual al foxtrot, a tonadas como "Araucanita" (1942), grabada junto al Sexteto Santiago, y sobre todo al bolero, género en el cual sobresale su versión para "Noche callada" (1948), de Jaime Atria.

Guitarrista y docente, Alicia Puccio fue una de las precursoras de la publicación de cancioneros en medios de comunicación masivos. En los años '60, en Revista Ritmo, y en los '70 y '80 en la Revista del Domingo de El Mercurio, Alicia Puccio publicaba canciones populares con sus posturas para guitarra, en una modalidad que se extendería a muchos medios poco después. En los años 80 inauguró una academia de canto y guitarra en el barrio alto de Santiago, donde acogió a varios cantantes que han alcanzado popularidad, como Luis Jara, Cristián Natalino o Daniela Castillo. Figura frecuente en jurados televisivos durante los años 70 y 80, Alicia Puccio participó en una fugaz rearticulación de Las Cuatro Brujas el año 2001. (biografía en preparación).

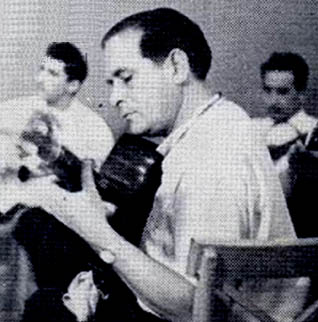

Quien llegó a ser conocido como «la primera guitarra de Chile», dejó una marca en la música nacional del siglo XX como ejecutante, compositor y arreglador; hábil en los encargos a solas pero también como director de conjuntos. Su nombre aparece mencionado con constancia a propósito de la cueca, la tonada y los éxitos de raíz folclórica de artistas como Ester Soré, Los Cuatro Hermanos Silva y Los Cuatro Huasos; y también en grabaciones de cruce entre bolero y tradición, como algunas de Lucho Gatica. Humberto Campos fue un músico prolífico que estuvo presente en diversos discos de la época, que incidió sustancialmente en la huella de la llamada tonada urbana, y que fue requerido en los estudios a la vez como instrumentista de sesión y consultor en arreglos. Se estima en unas dos mil sus grabaciones.

Los Quincheros representan la expresión viva y activa de la tradición de los grupos de huasos inaugurada en Chile en la década del '20. Un grupo de profesionales vestidos como huasos patronales, intérpretes de un repertorio campesino elegantemente arreglado con voces y guitarras, conforman este modelo musical; creado por conjuntos como Los Cuatro Huasos o Los Guasos de Chincolco, y que, a la larga, ha llegado a ser el emblema de un tipo de folclor chileno. A pesar de que la génesis de estos conjuntos tuvo poco o nada que ver con el campo, hoy día nadie pone en duda el lugar fundamental que ocupan en la música tradicional, y los ochenta años de actividad regular de Los Quincheros lo confirman.

En la figura de Juan Azúa se detecta uno de los puntos más representativos de la música popular de orquestas para espectáculos y televisión, en la línea de directores similares como Horacio Saavedra, Juan Salazar, Pancho Aranda y Rodrigo Miranda, entre otros. Desde los tiempos en que encabezó el montaje de El hombre de la Mancha en 1974, sus participaciones en sucesivas versiones de festivales OTI y de Viña del Mar, hasta el liderazgo conducción de la big band jazzística The Universal Orchestra, Azúa recorrió los tiempos como un espléndido conductor y arreglista orquestal.

Aunque porteño de nacimiento, Luis Bahamonde es el más huaso de los compositores de música típica chilena. ‘‘Fiesta linda’’, ‘‘Ende que te vi’’ (1940), ‘‘Viva Chile’’ y ‘‘Qué bonita es mi tierra’’ (1968) son sólo cuatro de las más célebres tonadas en las que el autor exalta por igual el amor por su país y el perfil del huaso a caballo como personaje característico. Su trabajo se encauzó en solitario, en comosiciones para otros intérpretes, y, sobre todo a través del conjunto Fiesta Linda, cuya voz principal, Carmen Ruiz, selló un molde de excelencia para la interpretación de tonadas.

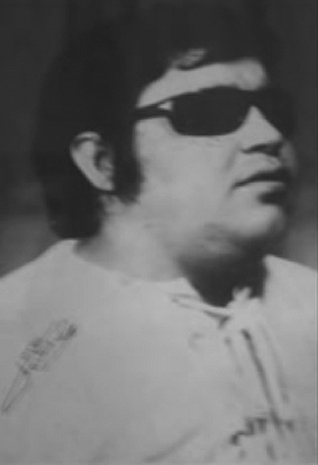

Cantor porteño, eternamente asociado a la bohemia, parte de la fama de Jorge Farías radica en haber sido quien primero popularizó "La joya del Pacífico", en una sentida versión que fue previa a la de Lucho Barrios. Pero el tiempo le dio una identidad más amplia que la de ese vals clásico, definida por el cariño popular hacia su canto y su figura, y por completo ajena a la dinámica de promoción de la industria del disco. Su biografía enlaza por eso datos en apariencia contradictorios, como ser el único músico con una estatua en Valparaíso pese a haber muerto en la pobreza, sin siquiera un lugar fijo de residencia. Su voz y su característica imagen (de eternos anteojos oscuros, también en las noches) aparecen en una de las escenas clave de Valparaíso, mi amor, la película de Aldo Francia estrenada en 1969.

El canto lírico y el repertorio popular son las dos vías que ha seguido en su carrera la chillaneja Rebeca Diva, intérprete nacida en la provincia del Ñuble. Profesora y cantante, con registro de soprano, ha combinado sus vocaciones de educadora y comunicadora con la música, en presentaciones en vivo y en discos. En Somos (1992) canta a dúo junto al legendario Arturo Gatica, a quien la cantante se unió en matrimonio y que hizo con ella la última grabación de su carrera. Su repertorio en vivo y en disco ha alternado la obra de autores chilenos, composiciones originales por encargo y boleros latinoamericanos tradicionales.

Peruano de nacimiento pero porteño por adopción musical, Carlos Dávila Galarza es uno de los integrantes de La Isla de la Fantasía, elenco de Valparaíso que ha mantenido vivas las tradiciones de la canción popular del puerto. Hasta su muerte en 2011, este guitarrista y cantante aportó al conjunto la experiencia de más de medio siglo de música y vida compartida con la cantante Silvia Pizarro, más conocida como Silvia La Trigueña.

Francesca Ancarola es una figura de la música popular de fin de siglo, que toma elementos de la tradición latinoamericana y las fusiona con músicas de sus tiempos. Si bien comenzó su carrera en 1984 con un premio como intérprete en el Festival Canciones de la Joven Música Chilena, organizado por la revista La Bicicleta y el Café del Cerro (ejes del Canto Nuevo), Ancarola forma parte de la oleada que renovó el género a fines de la década siguiente, reconocible durante esos tiempos bajo el concepto de "novísima canción chilena". Las coordenadas que agrupan a esta generación son básicamente tres: raíz folclórica, textos poéticos de crítica social, y música que desde la academia inician una transformación de esa misma raíz con una mirada contemporánea.

Mon Laferte es la mayor figura del pop chileno de proyección internacional a partir de la década de 2010. Con una primera popularidad como exponente de la balada AM, Monserrat Bustamante Laferte fue parte de la fiebre que generó el programa televisivo "Rojo, fama contrafama", de TVN. Sin embargo, tras cuatro temporadas de alta exposición, competencia, desgaste, la cantante viñamarina iniciada en 2003 con el disco romántico La chica de rojo, reorganizó su proyecto musical en México, donde se instaló en 2007. Su etapa creativa allí se consolidó con el disco Mon Laferte vol. 1 (2015), y que la mostró como una figura de la canción popular de corte melodramático. Ha obtenido cinco Grammy Latino, por su cumbia "Amárrame" (en 2017), por su disco Norma, (2019), por su canción "Biutiful" (2020) y por los discos Seis (2021) y Autopoiética (2024).

Un título basta a Donato Román Heitman para quedar en la posteridad: ‘‘Mi banderita chilena’’ (1935). Grabada por algunos de los más importantes exponentes de las tonadas chilenas y luego enseñada a generaciones de escolares, la canción alusiva al azul del cielo, la nieve de las montañas y al rojo de copihue es, junto a ‘‘Si vas para Chile’’ (1942), de Chito Faró, y ‘‘Chile lindo’’ (1948), de Clara Solovera, la primera de las tres postales más tradicionales de toda la música típica chilena.

Carmen Barros había adoptado el seudónimo Marianela en los años '40, cuando debutó en el canto popular, pese a la oposición de su familia que apoyaba su formación en la música docta. Dos décadas más tarde mantuvo el nombre para el grupo vocal que la proyectó como figura televisiva: Marianela y Los Gatos. El cuarteto se presentó principalmente en el programa "El tejado musical", transmitido desde 1965 por Canal 13 con la intención de replicar el formato de los programas radiales. Por eso, la disposición escénica del conjunto fue siempre pensada para las cámaras: ordenada, clara y tomando la canción como plataforma para una interpretación cantada y actuada. El conjunto tuvo una vida de casi cuatro años.