Jazz

Aunque nacido en Estados Unidos en el profundo albor del siglo XX, el jazz se ha convertido en una de las músicas más universales de los tiempos modernos y su lenguaje rítmico y libertad expresiva ha sido asimilada por músicos de todas las latitudes y todas las épocas. Su categoría mestiza confronta la instrumentación, la melodía y la armonía de la música europea con el ritmo, el fraseo y el alma del blues, que a su vez proviene de la música africana. Conducido por un elemento intangible llamado “swing” y reinventado en cada interpretación por su carácter improvisacional, el jazz tomó el control de la música en Nueva Orleans, la cuna del jazz, y luego en Chicago, Kansas City y Nueva York, la capital del jazz, atravesando las décadas con un sinnúmero de estilos subsidiarios que explican el nacimiento de escuelas y estéticas: ragtime, stride o hot jazz en los primeros años, swing, bop, cool y third stream en una edad mediana, free, avant-garde y fusión en los tiempos modernos. Un cuadro de honor del jazz se ilustra con creadores universales, que son además los principales referentes de la historia: en la tradición están Jelly Roll Morton, Louis Armstrong y Duke Ellington y en la modernidad Charlie Parker, Miles Davis y John Coltrane.

Nuevas Direcciones es un grupo de jazz de fusiones y vanguardias encabezado por el baterista Pedro Greene, quien había tocado en los inicios de los Blops. Comenzó a funcionar luego de sus años de estudio en escuela de música de Berklee y en su vida musical llevada a cabo en París y Amsterdam. Tras su regreso a Chile en 1973, muy poco antes del golpe de Estado, Greene formó el ensamble en 1975 como una manera de dar curso a la música contemporánea de los tiempos. Así trabajó palmo a palmo con el guitarrista Héctor Sepúlveda, un pionero del rock chileno a través del seminal grupo Los Vidrios Quebrados.

Guitarrista de jazz fusión, compositor y líder de proyectos, Luciano Vergara Yáñez ha sido un nombre en la escena de músicas creativas de Valparaíso, donde en tiempos pandémicos organizó su gran "instrumento", un sexteto con el que daría forma y sonido a sus partituras. Integrante de la Orquesta Andina, proyecto porteño del compositor y director Félix Cárdenas, Vergara se planteó entonces en un punto confluyente entre la música de cámara de tradición escrita y la improvisación jazzística, con el grupo que presentó entonces en espacios de Valparaíso como Luciano Vergara Ensamble. Así utilizó sonoridades de distintos mundos musicales, guitarra eléctrica, piano, contrabajo, batería, saxofón, bandoneón y violín. Su primer disco es Música para romper ciclos (2024), un sólido cuerpo de composiciones que como estreno en la escena al año siguiente la valió el premio Pulsar en la categoría Fusión.

Tenorista y sopranista pitrufquenino, Marcelo Moncada desarrolló su historia en el jazz de manera decisiva durante sus largos años como saxofonista en la ciudad belga de Amberes. Ahí llegó en 2002 para estudiar saxofón y luego formar sus propias bandas con músicos europeos. En ese desarrollo de extensiva evolución, Moncada comenzó en una línea musical próxima a Joe Lovano implementando tríos pianoless dentro del jazz contemporáneo, pero con el tiempo accedió a una narrativa propia cada vez más inmersa en el concepto del universo, el espacio y el tiempo, a través de diversos conjuntos de jazz avant-garde como su Space Quartet y tríos como Orbit, donde incorporó el uso de la electrónica. A ello, Moncada sumaría un proyecto estrictamente unipersonal denominado Travel Sax, con el que recorrió innumerables países junto a su saxofón eléctrico y dispositivos para tocar en solitario.

Pianista de jazz contemporáneo, Francisco Suárez Casanova integra una generación de músicos de esta línea que consolidaron sus carreras creativas fuera de nuestras fronteras, lista donde aparecen también Felipe Riveros y Pablo Vergara (Nueva York) y Carmen Paz González y Carlos Silva (Barcelona). Desde 1997, Fran Suárez ha sido un activo músico, compositor, improvisador y académico en la misma Barcelona y tras 23 años alejado de Chile hizo su debut con conciertos en Santiago en agosto y septiembre de 2014.

Reconocido guitarrista de las escenas independientes de Concepción, Edgardo Yayo Durán comenzó a tocar hacia 2010, desarrollando lenguajes del rock, el jazz tradicional y el jazz contemporáneo, y las fusiones de raíz folclórica. Su aparición, junto a una serie de músicos de la generación marcada por el terremoto de Cobquecura que repercutió en la vida y la música en el Biobío, vino a renovar y de paso a proyectar a la ya añosa y activa escena del jazz de Concepción. Los discos de su primera etapa fueron Jugando jazz y Reconstrucción, ambos publicados en 2014.

Helmut Reichel pasó del violín clásico al violín gitano, y de ahí llegó al violín jazzístico como uno de los escasos solistas en este instrumento en el género. Con Reichel a mediados de la década de los 2000 se añade un eslabón más a esa corta cadena que ha tenido nombres históricos como Pablo Garrido y Carlos Salas (jazz melódico) y otros más contemporáneos como Roberto Lecaros y Hugo Díaz (jazz fusión). Considerando los estilos, Reichel tomó una posición en el hot jazz como revivalista, y alternó en el post-bop con sus grupos formados en Alemania.

x

Electrónica, pop, sonidos precolombinos, música incidental, rock y jazz. Casi no hay género musical que Guillermo Cuti Aste no haya trabajado en algún momento, animando una carrera que destaca como una de las más versátiles de las últimas décadas en Chile. Ejecutante de diversos instrumentos, el penquista es también compositor y arreglador, y ha llevado su música a teatro, cine y televisión. En el año 2009 presentó su primer álbum solista, Estatuas de sal.

Fue la colorida figurita del Ratón Mickey, que él lucía en su chaqueta cuando salía a tocar, la que consolidó la identidad musical del saxofonista Fernando Mario Mardones Álvarez, mucho más conocido como Mickey Mardones. Es un ejemplar de aquellos músicos de cancheo y repertorios populares y bailables de los años '50 que hicieron el paso hacia hacia el swing y la improvisación jazzística. Junto con Carmelo Bustos y Kiko Aldana, Mickey Mardones completa una tríada de estos grandes saxofonistas que lograron trascendencia.

De la mano del joven compositor y vibrafonista Guillermo Rifo, el grupo Aquila llegó a ser reconocido en la historia como el primer proyecto sustantivo en el encuentro del jazz con la música popular y la música docta. Como un legítimo e híbrido ensamble de cámara, Aquila encontró su protagonismo en una variante de estilo y punto de vista creativo que no sólo sobrevivió largamente en la música chilena sino que se convirtió en una de las ramas más fuertes desde los últimos 30 años: la fusión.

Cyberjazz fue el primer proyecto de acid jazz en Chile. Liderado desde 1998 por el saxofonista Ignacio González y el guitarrista e ingeniero de grabación Dani Lencina, tuvo a la sobresaliente cantante de jazz Rossana Saavedra como frontwoman y una sección rítmica de jazz eléctrico con Pablo Vergara (teclados), Christian Gálvez (bajo) e Iván Lorenzo (batería), jóvenes y activos músicos que frecuentaban entonces Club de Jazz de Ñuñoa.

Uno de los más estables proyectos jazzísticos en la escena porteña de la transición fue el que integraron entre 1997 y 2003 el pianista Gonzalo Palma y unos experimentados Carlos Rossat (contrabajo) y Ariel Yelo Aguirre (batería). Su único disco fue Standard en el fin del mundo (2002), una sesión grabada en directo en la Universidad Federico Santamaría, que incluyó piezas de compositores modernos del jazz.

Rodolfo Chodil apareció en 2005 en un concierto de la cantante Renata Carrasco en la Sala Master. Guiado por otros músicos que lo llevaron a su asiento al piano, sólo en ese momento el público comprendió que se trataba de un músico no vidente. Chodil se ha emparentado con una generación de pianistas que incluye a Tomás Krumm, Jorge Vera y Antoine Alvear. Todos con una mirada moderna del piano jazzístico y él, por supuesto, con la característica extra de una ceguera desde su nacimiento en la Isla Grande de Chiloé.

Gonzalo Ostornol es un guitarrista de jazz de la pródiga generación de solistas, compositores y líderes que surgieron a fines de los 2000 y se consolidaron en los 2010 con discos y propuestas que combinaban la tradición del jazz con las vertientes de una música modernista. Entre ellos figuran nombres como Francisco Saavedra, Italo Aguilera, Tomás Gubbins, Nicolás Reyes y Cristóbal Piña. Ostornol ha canalizado su música principalmente a través de cuartetos y tríos, especialmente aquel que denominó Flash Trío.

Autor del “Método de batería del sur del mundo” (2008), el baterista y compositor Manuel Páez aparece en un frente de músicos contemporáneos con estudios académicos que han atravesado la frontera de la música formal y sistematizada para establecer un encuentro con la música folclórica de la tradición oral. En su caso, desde una posición de jazzista, Páez comparte esa propuesta con músicos como el bajista Pablo Lecaros, el pianista Pablo Paredes, el saxofonista Felipe Martínez, el guitarrista Ankatu Alquinta y el bajista Marcelo Aedo, en cuyo cuarteto de fusión tocó la batería.

Felamusic es el funky nombre musical del pianista y tecladista porteño Felipe Choupay Muñoz, en cuyo recorrido alcanzó diverso estatus como músico de agrupaciones, pianista de sesión, compositor, solista y productor. Esa versatilidad ha llevado a Felamusic a incursionar en estilos y lenguajes musicales que se mueven desde el pop a la fusión, desde el hip-hop a la música latinoamericana y desde el funk al jazz. Y los álbumes de mediana duración de su primera época dan cuenta de ese alcance, sostenido además en el conocimiento acerca del trabajo en el estudio de grabación: Infinito (2020) y Flexibilidad de la forma (2022).

Una historia de múltiples variantes musicales instalan al tenorista Cristián Mendoza como un exponente muy particular en la escena del jazz chileno. Su doble militancia en las escuelas de Miguel Villafruela (música contemporánea) y Marcos Aldana (jazz moderno), le dieron una categoría única en técnica y lenguaje, transformándolo en definitiva en uno de los más fuertes, agresivos y arrolladores solistas del bop en los 2000.

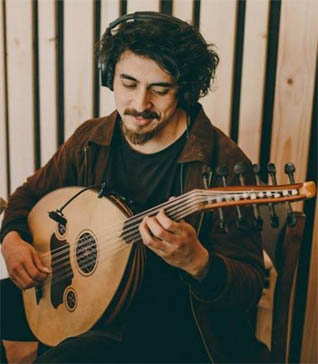

Antonio Monasterio es un nombre protagónico en la escena de las músicas creativas en Valparaíso desde fines de la década de 2000. Primero como fundador y compositor del conjunto de fusión Ajayu y luego como líder de sus propios ensambles, Monasterio definió música eminentemente acústica y provista de sonidos y colores diversos, en un sincretismo de lenguajes que obtuvo desde fuentes como el folclor latinoamericano, el jazz contemporáneo y las músicas del mundo. En este punto, Monasterio tomó protagonismo como intérprete del oud, o laúd árabe, que se escucha en álbumes suyos como Centro y periferia (2018) y Las furias y el mar (2023).