Fusión étnica

Cruces culturales y viajes a través del mundo han propiciado el nacimiento de la fusión étnica, una música moderna basada en los influyentes conceptos de mestizaje y globalización en el fin de siglo. Instalado en un contexto chileno, el término involucra dos orientaciones musicales que en el primer mundo fueron conocidas como world music y new age. Mientras la primera (músicas del mundo) rescata instrumentos vernáculos y ritmos folclóricos de distintas latitudes, a menudo músicas muy exóticas, la segunda (nueva era) se orienta a la creación de música de atmósferas, ambiental, reflexiva e incluso terapéutica, a partir de teclados. La fusión étnica, entonces, agrupa ambas líneas y en Chile se ha desarrollado con fuerza y presencia desde los años ’80, a través del trabajo de compositores y agrupaciones que han descubierto en África, India, Medio Oriente, el mundo celta o el mundo mapuche sus inspiraciones.

Emilia Lazo y Pablo Cáceres forman el dúo Emilia y Pablo, creado en España, donde ambos llegaron para estudiar Teatro e incorporarse a los círculos de las artes escénicas de Madrid. En paralelo, o también como derivación de esa experiencia, su creación tomó forma de canciones contemporáneas para las que ellos incorporaron aspectos de lo gestual y lo escénico. Entonces, el movimiento se convirtió un elemento tan sustancial como el canto, la música y el texto. Durante su primera época en Europa, con conciertos, giras y reconocimiento del medio por la profundidad de sus canciones, presentaron los álbumes Territorio de delirio (2021) e Isla virtuosa (2024), que describen este encuentro entre música y actuación.

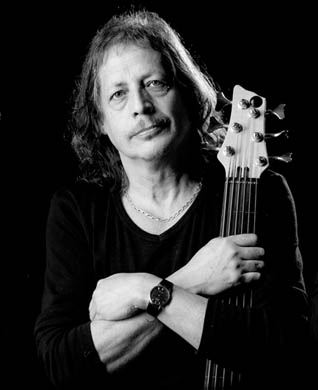

Influenciado por la psicodelia de la década de los '70, desde Sun Ra y el último John Coltrane hasta bandas de británicas rock como Soft Machine y Gong, Julián Romero Parada adoptó el nombre de Surreal para un proyecto creativo situado en una música experimental. Su propuesta de composición desde el bajo eléctrico transita por diversos territorios, desde el jazz avant-garde, la fusión, la música progresiva y la improvisación liberada hasta desembocar en los misterios de las músicas ancestrales del sur de Chile, de donde él proviene. Su primer trabajo en esta línea es Delirio místico (2021).

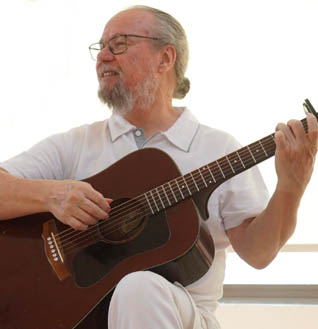

Desde diversos ángulos musicales, Patricio Aravena fue uno de los más grandes exponentes del bajo eléctrico y uno de los primeros en el uso del modelo destrastado durante la era de la fusión que se consolidó en la década de 1980. Su música tanto como solista como acompañante ha descifrado claves de esos mestizajes, desde el rock a la música latinoamericana y desde el jazz al funk. Aravena comparte simulitudes musicales y generacionales con bajistas de fusión como Isidro Alfaro, Jorge Campos o Marcelo Aedo, todos descendientes del pionero Ernesto Holman, que fue, por cierto, su primer y único maestro.

Jorge Bravo ha sido uno de los más importantes solistas del flamenco chileno fuera de nuestras fronteras, tal y como ha ocurrido con otros nombres en esta modalidad guitarrística, como Carlos Pacheco Torres (en Córdoba) Claudio Villanueva (en Madrid) y Andrés Hernández (en Sevilla). Instalado en Londres desde 2005, Bravo se ha desdoblado desde el flamenco al jazz gitano y a la música sudamericana sumando credenciales en distintos frentes, tanto como instrumentista como profesor.

Krishna Sambandha es un elenco de cultores de la música clásica y devocional de la India, formado en 2007 por los músicos Sebastián Kauak (sitar), también integrante de formaciones del grupo Hindustani, y Diego Maldonado (mrdanga). La propuesta de música hindustani, a partir de las enseñanzas del maestro y pionero chileno Millapol Gajardo derivaron en un conocimiento profundo de la milenaria filosofía espiritual vaisnava, que ha conducido en paralelo la vida de los músicos de Krishna Sambhanda.

Un cruce transversal y otro longitudinal del planeta traza el grupo Fractal para definir su obra musical. Es un ensamble acústico que navega sin límites por las sonoridades, coloraturas e instrumental múltiple de distintas regiones de los cinco continentes y que lo ha llevado a crear una música orientada de manera predominante hacia la fusión étnica. Así Fractal siguió la línea de avances previos de compositores como Subhira, Andrés Condon o Tomás Thayer, y se sumó a una generación de agrupaciones como Alkymia, Amapiola y Transubhiriano.

Bautizado como Pituquete por su primer maestro, el fundamental guitarrista chileno Carlos Ledermann, el alcance de Andrés Hernández como solista ha trascendido los límites nacionales y se ha instalado progresivamente en la ciudad de Sevilla, capital de Andalucía, en cuyos puertos, sierras y pueblos nació el flamenco. En España, Hernández ha llegado a tocar como solista en importantes escenarios, como el Auditorio Nacional de Madrid y el Teatro Central de Sevilla, además escribir allí su historia discográfica con los títulos Barrio de Santiago (2008) y Abra (2013).

Mezclas musicales tan diversas como el klezmer de Europa Oriental, el rap, la cueca chilena o el folclor latinoamericano conviven en la propuesta mestiza de La Minga, agrupación que recorre una fusión colorida con instrumentos como la guitarra eléctrica, el bajo y la batería, pero también con el violín, el clarinete y el acordeón. Iniciado por un grupo de estudiantes de sicología, La Minga tomó una fisonomía y un carácter definitivo cuando se incorporó el músico Pavle Marinkovic, de ascendencia serbia, quien abrió la compuerta a la exploración del folclor balcánico. En 2015 editaron su primer disco, Música itinerante, simbólica propuesta que representa la búsqueda de nuevos espacios y lugares para La Minga, que también es un concepto simbólico: la colaboración como manifiesto musical.

Más que como una banda atada a un género en particular, Transubhiriano prefirió definirse como «un viaje por las distintas culturas del mundo que utilizan el trance y la danza como medio de conexión y de celebración». Esa misma soltura ha sostenido su historia, que es la de exploración y asociaciones emprendidas principalmente por Subhira, autor conocido por su trabajo de larga data en la fusión étnica, electrónica y latinoamericana.

El nombre Kalimarimba es una contracción fonética que permite unir en una sola palabra los dos instrumentos que le dieron el primer sonido al grupo de fusiones étnicas liderado por el percusionista argentino Piny Levalle y la bailarina chilena Claudia Campusano: la kalimba y la marimba. El conjunto ha sido un activo ejemplar de las músicas del mundo en Chile a los largo de dos décadas.

Detrás de la marca genérica de Fernando Flamenco está el músico iquiqueño Fernando Lavín Mercado, uno de los guitarristas más narrativos y expresivos en este género de música andaluza incorporada al contexto chileno, junto con otros solistas como Andrés Hernández, Claudio Villanueva o Francisco García. La primera estación de su recorrido individual se llamó Guitarra pura, disco que Fernando Flamenco editó como parte de la generación de artistas del Sello Azul de 2013.

El de Jacqueline Fuentes es otro de los nombres de músicos chilenos que se han abierto caminos fuera de Chile gracias a las sonoridades latinoamericanas fusionadas entre sí y con otras influencias, que en el caso de esta cantante y compositora incluyen el folclor y la música clásica. Radicada desde 1995 en Los Angeles, California, ha grabado dos discos y sus canciones han sido antologadas en el catálogo del sello de músicas del mundo Putumayo en EE.UU.

Carolina Lorca Gálvez es Carol Antonia, cantante y compositora vinculada a diversas músicas modernas de fusión, desde el flamenco, el klezmer y la música gitana, a la raíz del folclor chileno. Se formó vocalmente tanto en el Instituto Projazz como en la Escuela Moderna de Música, con la maestra de canto Lorena Pualuan, pero también cuenta con conocimientos de expresión corporal y teatro. Como cantante ha explorado en los repertorios del jazz y el blues desde 2013, aunque su trabajo más decisivo tuvo lugar La Piroluzka, agrupación de música circense, gitana y klezmer. En paralelo lideró el proyecto Água da Lua, que interpretaba repertorios de la música portuguesa, y ha integrado las agrupaciones del guitarrista de flamenco y jazz Alberto Alberto Faraggi. Su primer disco es Perfumes del alba (2019), en el que, desde una mirada contemporánea de las raíces, resignifica el rol de la cantora latinoamericana, en un álbum de nítida influencia de la música andaluza, además de la tonada, la cueca y el bolero.

Detucunaatutumba es una expresión que representa el trayecto de una vida completa, "desde la cuna hasta la tumba". Fue uno de los proyectos presentes alrededor de las músicas del mundo en los años '90, formado por el percusionista Juan Gronemeyer (integrante de LaFloripondio y Chico Trujillo) y el multi-instrumentista e investigador Rodrigo Aros Gho. Detucunaatutumba ha sido presentado como una plataforma de etnomusicología autodidacta alrededor del concepto de "música terrestre", por su conexión con los pueblos tradicionales en una múltiple presencia de instrumentos de todo tipo y su "olor a tierra".

Eduardo Balász Tagle es un nombre múltiple en una comunidad de la música chilena próxima a la world music y la new age. Tomó el nombre espiritual de Sat Shabd Singh, entregado por el Yogi Bhajan cuando se inició en sus estudios para convertirse en instructor de Kundalini Yoga. Como Sat Shabd Singh ha explorado en sus discos la herramienta del sonido y sus frecuencias audibles y vibraciones como música para meditación, relación y sanación. Sus trabajos en esta línea son Inspirations from the universe (2002), Guru (2007), Hipnoterapia (2008) y Ardas (2013). Además es ingeniero de sonido, productor discográfico y de conciertos, musicoterapeuta y melómano fundador de la disquería Musicland.

Inti-Illimani® (o Inti-Illimani “Nuevo” o Inti-Illimani Hermanos Coulon) es el nombre la que se denominó a una de las dos facciones de ese grupo, luego que en junio de 2004, tres integrantes históricos del conjunto iniciaran una nueva agrupación musical, y reclamaran el patrimonio y el nombre de Inti-Illimani. La alineación que permaneció, se siguió presentando como Inti-Illimani, sin ninguno de esos apellidos, y no reconoce a sus ex compañeros como representantes del conjunto. Al margen del conflicto, el conjunto ha mantenido casi su misma misma formación por más dos décadas, y es un activo protagonista de la música chilena. Ha desarrollado una discografía que ha revisitado la historia musical chilena, y donde es muy frecuente la colaboración con otros músicos muy diversos, como Fernando Ubiergo, Isabel Parra, Mon Laferte o Los Bunkers. El 2023 desarrollaron un disco en conjunto con el joven cantautor italiano Giulio Wilson y se presentan regularmente en Italia y en Chile, y países de Europa y América Latina.

Cantante, autora, instrumentista y educadora de pedagogía Waldorf, desde ese ángulo Antonia Schmidt ha sostenido su propuesta creativa de una música para niños que supera el mero enfoque didáctico tradicional. En sus palabras, la suya es una "música para sentir". Desde esa perspectiva, ha compuesto canciones con temáticas sobre meditación y medioambiente, además de recopilación de cuentos, mitos y leyendas de Chile y Latinoamérica que presentó en sucesivos trabajos. En esa discografía destaca Música para la Tierra (2014), el álbum que la puso de lleno en el circuito de la música infantil.

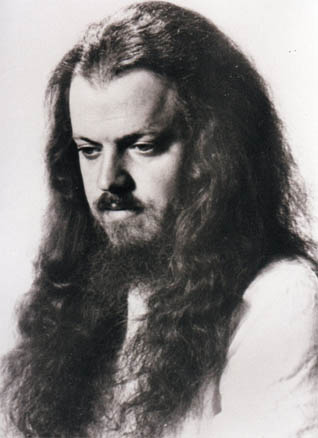

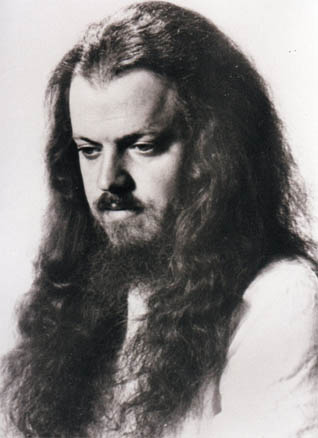

La bitácora de viaje del grupo Congreso mantendrá por siempre un espacio reservado a la figura de Ernesto Holman, el bajista eléctrico que introdujo sonoridades modernas y nuevas propuestas no sólo al interior de este conjunto quilpueíno, sino entre una amplia comunidad de músicos de fusión que siguieron sus pasos. Holman abrió las posibilidades expresivas del llamado bajo activo a un grupo de solistas en las décadas de 1980 y 1990, demostrando que su instrumento no necesariamente debía estar relegado a una sección rítmica. Holman ha sido, además, un pionero en la inspiración de la música mapuche y militante de la "resistencia ternaria", una defensa aguerrida de los ritmos de la tierra.

El universo de la música vinculada a la meditación, así como los géneros de la electroacústica y la new-age, tienen en Chile a Joakín Bello como un nombre ineludible. Su alta prolificidad en grabaciones y composiciones es una de las características de su trayectoria, que lo ha ocupado simultáneamente como compositor, poeta, escritor, investigador en terreno, profesor, intérprete de violín (también tiple, viola, piano y otros) y luthier (es su invento el bellectra, derivación del violín eléctrico). Su extensa obra incluye canciones, ballets, musicalización de poesía y otros diversos formatos instrumentales. Su disco Detrás del arcoíris (1987) fue un hito de divulgación internacional, por su fusión de música con sonidos de aves, mamíferos, agua y viento. Bello es un músico de citas internacionales frecuentes, que se ha presentado en el Teatro Colón de Buenos Aires, el Universal Amphitheatre de Los Angeles, el Teatro Nacional Heitor Villa-Lobos, de Brasilia y festivales de los cinco continentes.